?il (cyclone) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

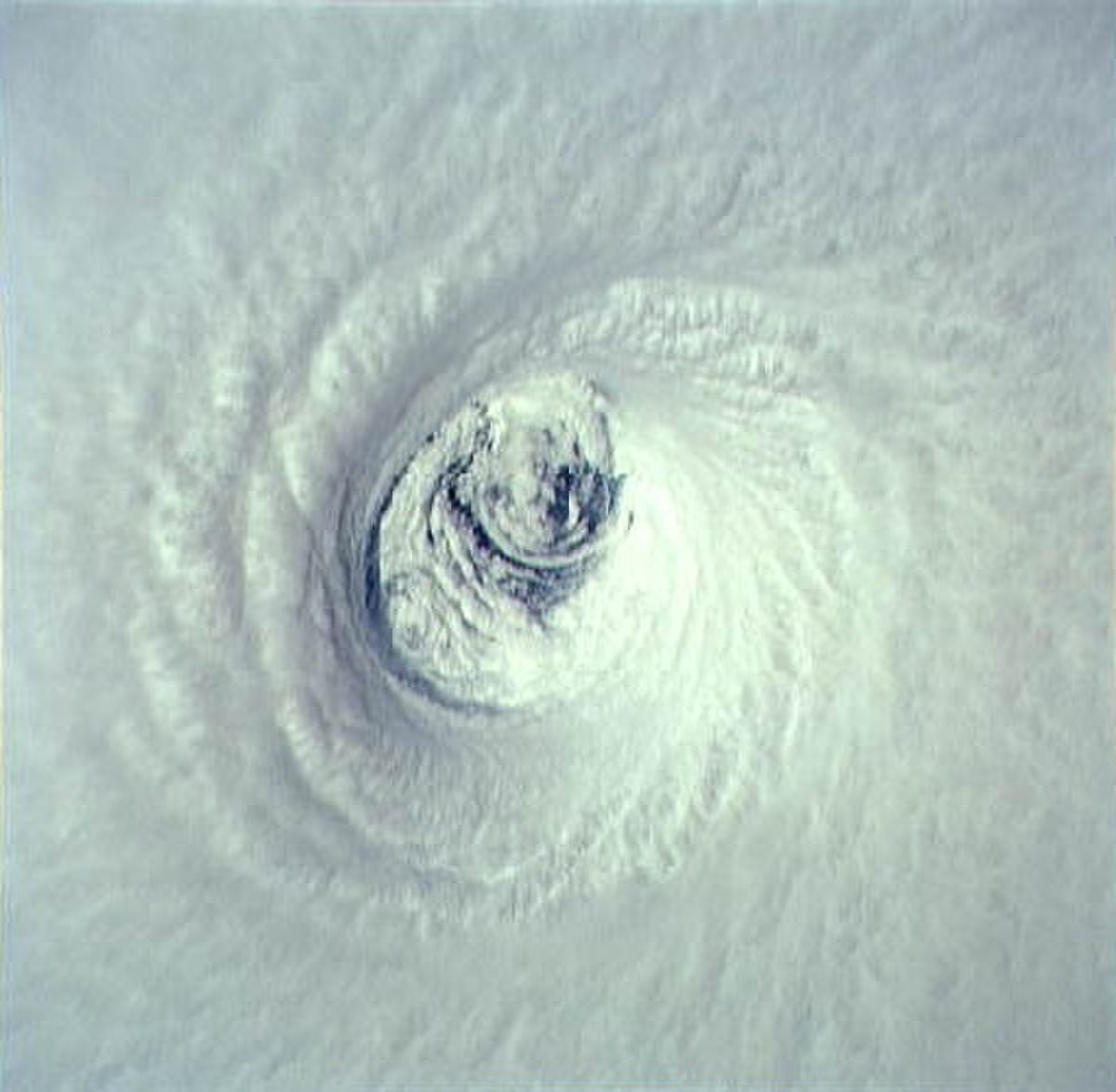

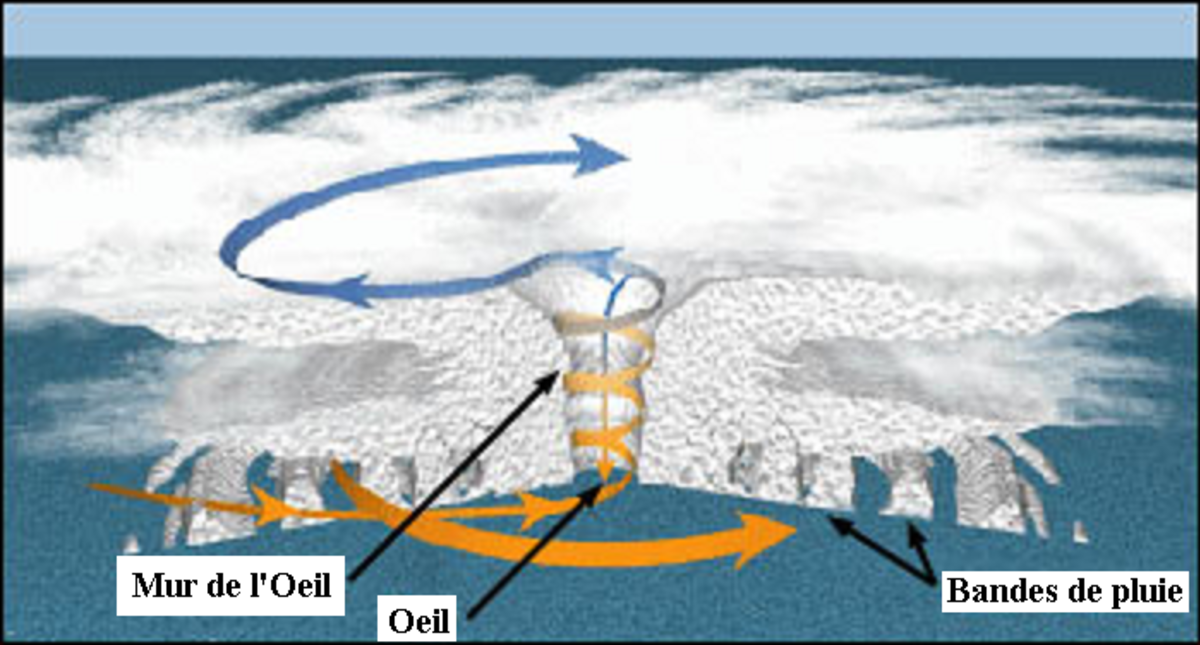

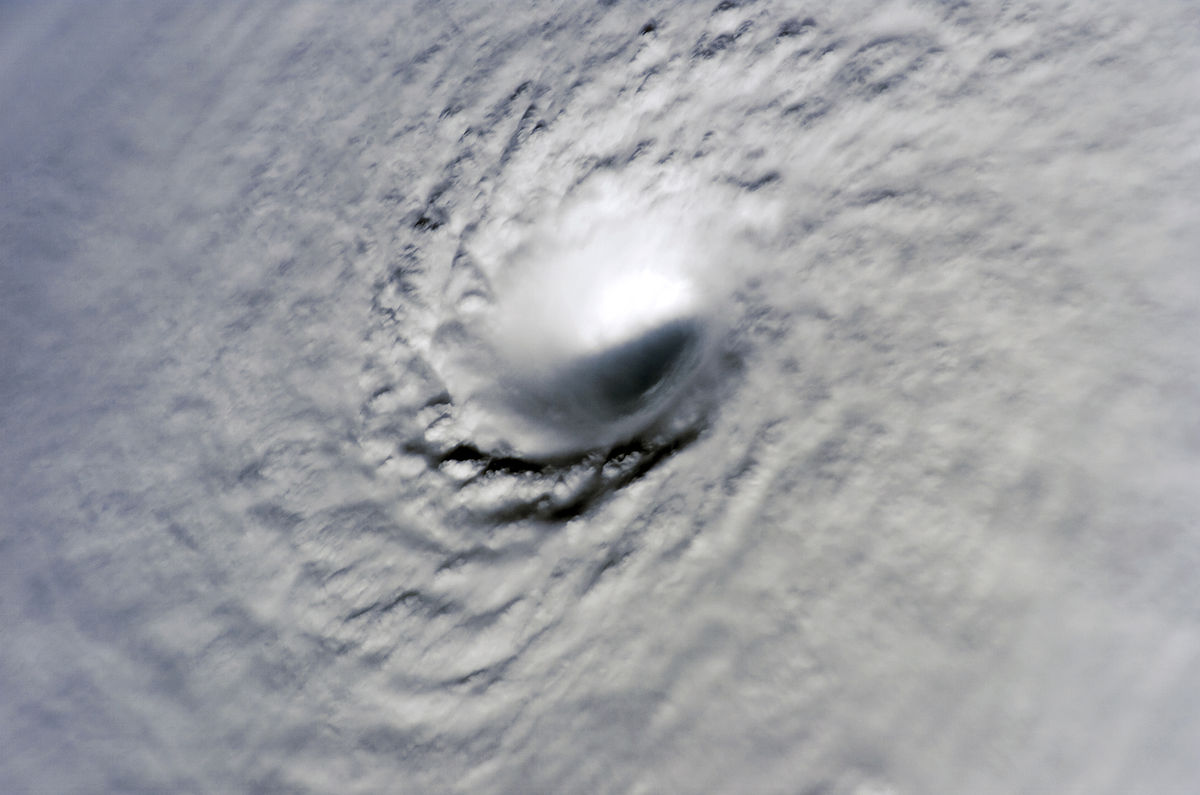

L'œil d'un cyclone tropical est une zone de vents calmes et de temps clément siégeant en général au centre de la circulation cyclonique. Il est délimité par le mur de l'œil, un mur d'orages où la plupart du temps extrême du cyclone se produit. Il est plus ou moins circulaire et son diamètre caractéristique est de l'ordre de 30 à 60 kilomètres, bien que ce diamètre varie grandement selon l'intensité du système. La pression y est la plus basse du système mais la température en altitude est plus élevée que l'environnement, contrairement à une dépression classique qui a un cœur froid. Il arrive parfois à l'œil de ne pas être au centre et de tourner ou de se déplacer dans diverses directions autour du centre du cyclone. Les vagues convergent cependant au-dessous de l’œil, rendant la mer très dangereuse.

Caractéristiques

L'œil est constitué par de l'air subsident (mouvement descendant) entouré d'un mur de nuages orageux dans lequel les mouvements ascendants sont rapides. Les températures chaudes de l'œil s'expliquent par la compression adiabatique de l'air subsident. La plupart des sondages effectués dans l'œil montrent que les basses couches restent relativement humides avec une inversion de température au-dessus, ce qui tendrait à démontrer que les couches supérieures d'air subsident de l'œil n'atteignent pas le sol mais restent cantonnées à une altitude de 1 à 3 km de la surface.

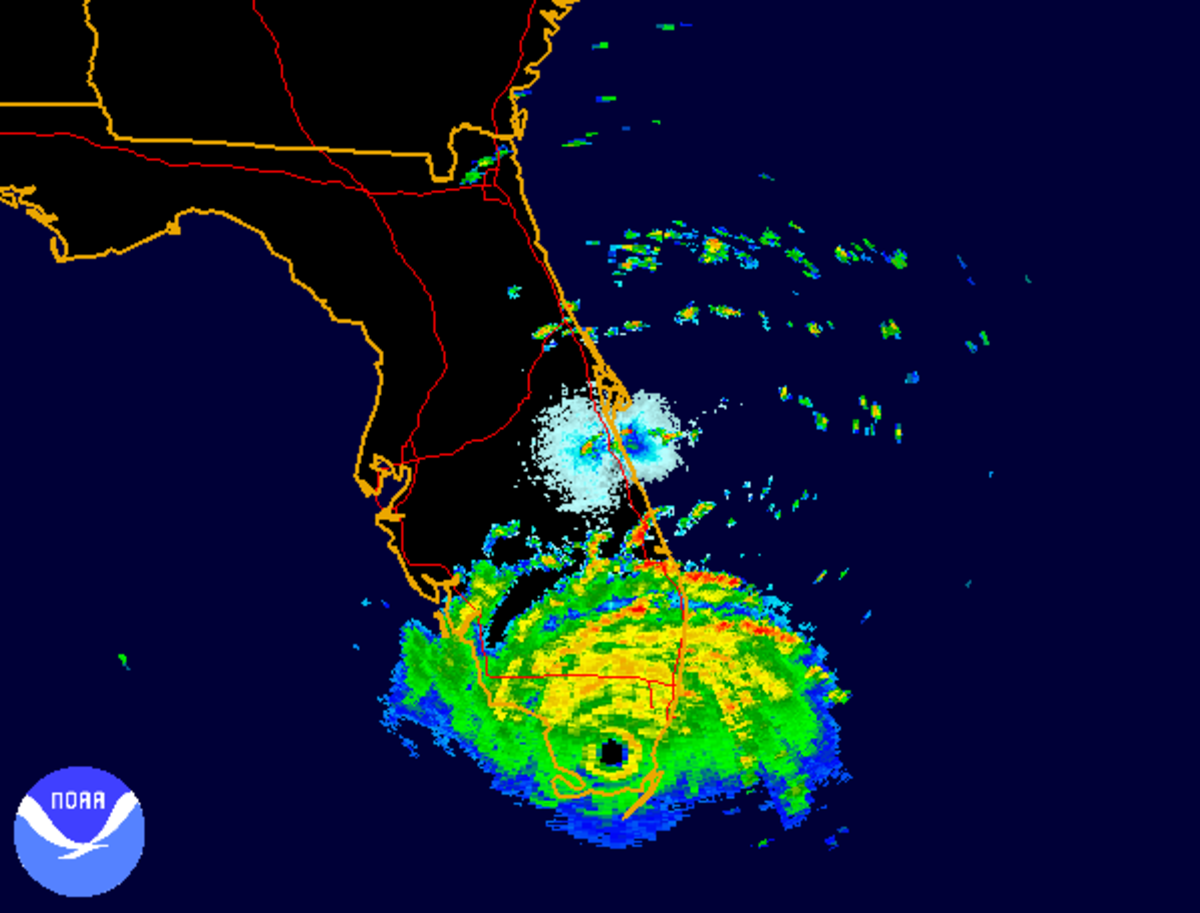

Dans les systèmes tropicaux n'ayant pas atteint le stade de cyclone (64 kt or 33 m/s), l'œil n'est pas visible ou il n'est que partiel car la subsidence n'est pas assez forte pour dissiper les nuages. On observe alors un couverture nuageuse centrale dense en Cirrus (CDO en anglais), tel que vue par les satellites météorologiques, et on peut retrouver des pluies torrentielles au centre de ces systèmes. Une fois que le stade cyclone est atteint un œil apparaît en son centre et peut être observé à la fois sur les canaux visibles et infra rouges des images satellitaires. La présence d'un CDO presque circulaire et bien uniforme, indique la présence d'un environnement favorable de faible cisaillement vertical du vent.

Pression, diamètre et structure

À la surface dans la région de l'œil:

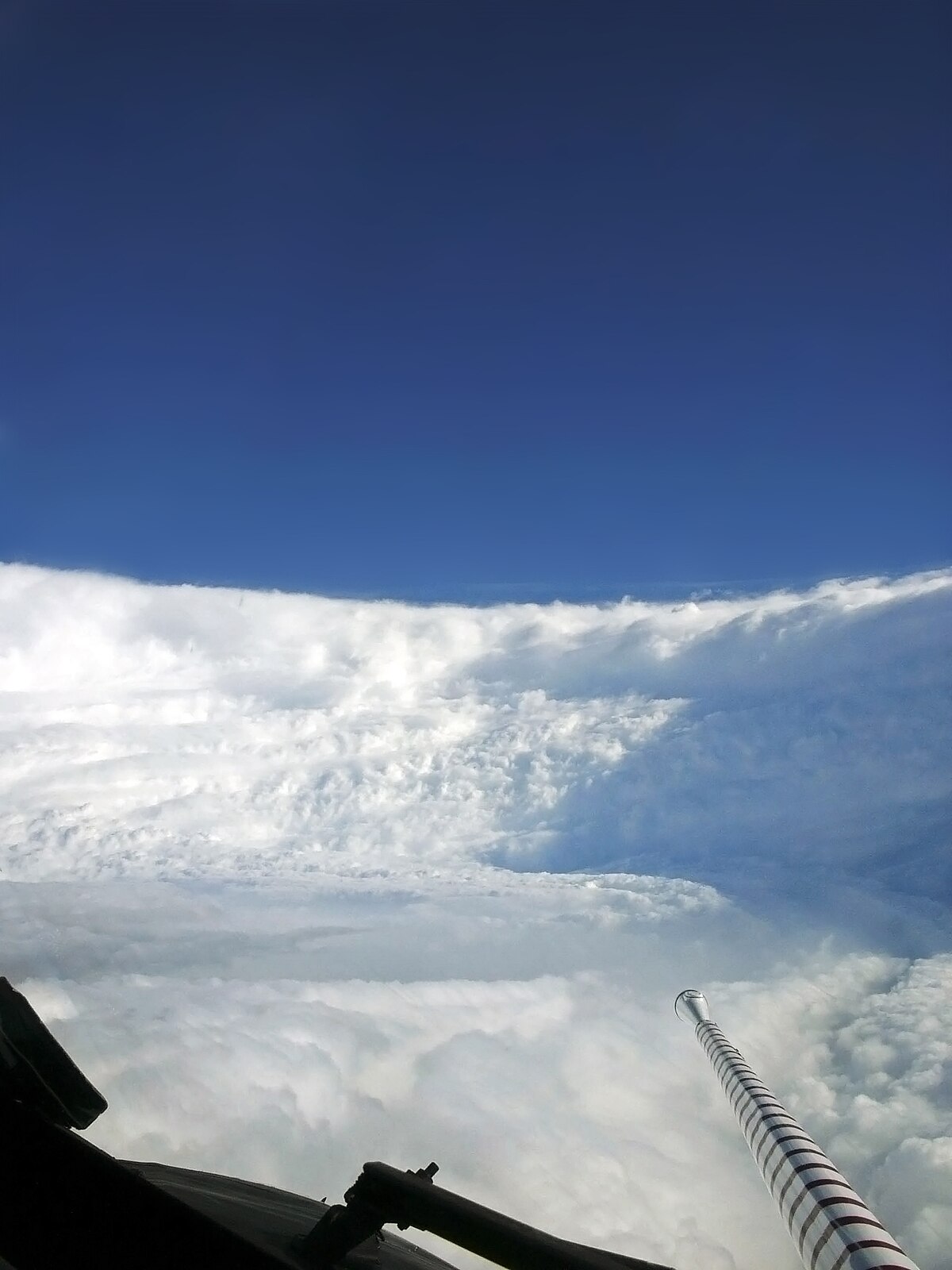

- Les vents sont faibles, quelquefois nuls, mais des rafales en provenance du mur de l'œil peuvent s'y introduire occasionnellement ;

- Il y a peu ou pas de précipitations et le ciel bleu est souvent visible à travers les lambeaux de nuages.

En haute altitude :

- La circulation de l'air s'y fait en descendant ;

- Au sommet de la troposphère, la température de l'air est beaucoup plus élevée que dans les zones environnantes (10 K et souvent plus). Les températures élevées de l'œil s'expliquent par la compression de l'air descendant.

Dans le cyclone entier :

- On y observe la pression atmosphérique minimale dans le cyclone ;

- Le diamètre de l'œil peut atteindre 200 kilomètres (Typhon Tip) mais il est typiquement de 30 à 60 kilomètres.

Mur de l'œil :

- Formés de cumulonimbus, on y retrouve les mouvements convectifs les plus puissants. Il est accompagné des intempéries les plus intenses du cyclone (vents, précipitations, onde de tempête et tornades).

Douves

Une douve dans un cyclone tropical est le cercle dégagé entre les murs concentriques que l'on retrouve lors du cycle de renouvellement (voir plus bas) et qui est caractérisé par de l'air en subsidence. Le mouvement de l'air y est dominé par la déformation du flux. Elle est un exemple d'une zone de filamentation rapide où la vitesse de rotation de l'air autour du système subit de grandes variations en une faible distance selon une direction radiale au centre du cyclone. De telles régions se retrouvent dans tout tourbillon d'intensité suffisante mais est particulièrement important dans les cyclones tropicaux de forte catégorie.

Méso-vortex du mur

Les méso-vortex du mur de l'œil sont des tourbillons de très petite échelle que l'on retrouve dans le mur orageux central des cyclone tropicaux très intenses. Ils sont similaires à des tourbillons de succion dans les tornades à entonnoirs multiples. Le vent peut y être jusqu'à 10 pour cent supérieur à celui dans le reste du mur. Ils sont communs à certains moments de la vie du cyclone. Ils ont un comportement singulier, effectuant généralement une orbite autour du centre du cyclone mais occasionnellement demeurent stationnaires ou même traversent de part en part le centre.

Les observations de ce phénomène ont pu être reproduits expérimentalement et théoriquement. Ces tourbillons sont un facteur important après que le cyclone ait touché terre. Les méso-vortex peuvent en effet alors transmettre leur rotation aux orages inclus dans le système et la friction de la terre permet de concentrer celle-ci près du sol ce qui peut causer des groupes de tornades.

Tuba

Le tuba est l'apparence en pente du mur de l'œil dans les cyclones tropicaux très intenses. Ce phénomène assez fréquent lui donne l'apparence de gradins d'un stade sportif. Il est dû à la pente du mouvement ascendant de l'air dans les orages du mur de l'œil qui suit les isolignes de moment angulaire. Ceci est similaire à la forme que prend le tourbillon d'un baignoire qui se vide. En général, cet effet est plus notable dans les cyclones dont l'œil est petit où la variation du moment angulaire est plus forte avec la hauteur.

Quasi-œil

Dans les systèmes tropicaux en intensification mais qui n'ont pas atteint le stade de cyclone de catégorie 1, on retrouve souvent une zone aux niveaux moyens de la tempête où la convection est absente. Ceci n'est pas visible dans le spectre visible et infrarouge des images satellitaires car le sommet des nuages obstrue la vue et forme une voûte. Cependant, les images provenant de satellites effectuant des sondages radar dans le spectre micro-onde, comme le TRMM, permettent de percer le sommet et de les voir. Un exemple de ce quasi-œil a été observé dans l'ouragan Beta (2005) lorsqu'il a atteint des vents de 80 km/h. Ces structures ne sont pas nécessairement au centre du cyclone, dû au cisaillement vertical des vents, mais il semble qu'il s'agisse du précurseur de l'œil.