Zosime de Panopolis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Zosime de Panopolis, gnostique né à Panopolis (auj. Akhmim), dans le sud de l'Égypte au IIIe siècle, est le plus ancien auteur connu ayant traité d'alchimie. Il vivait à Alexandrie vers 300. Les textes, groupés comme Mémoires authentiques ou Écrit authentique sur l'art sacré et divin de la fabrication de l'or, ne sont connus que par des citations d'auteurs grecs ultérieurs ou des traductions en arabe et en syriaque, selon certaines parties :

- Sur la lettre oméga [1]

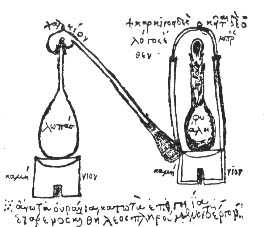

- Sur le tribicos et le tuyau (le tribicos est un alambic à trois tuyaux de décharge) [2]

- Sur l'eau divine (le mercure, "eau argentée") [3] [4] [5] [6]

- Sur les appareils et les fourneaux [7]

Oeuvre

Son œuvre ne fut longtemps connue que par la Collection alchimique, une compilation de quarante auteurs réalisée à Byzance au VIIe ou VIIIe siècle, et dont il existe deux manuscrits (à Venise et à Paris).

Mais en 1995, on a découvert des traductions de passages de Zosime dans le livre de l'alchimiste perse Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Tughra'i' intitulé « Clefs de la Miséricorde et Secrets de la Sagesse ». Le fameux Kitab-al-Fihrist, répertoire des livres arabes dû à Ibn Al-Nadim, mentionne des traductions plus anciennes des quatre livres de Zosime cités plus haut, mais par suite d'incohérences dans la transcription, ils sont attribués tantôt à « Thosimos », tantôt à « Dosimos » ou « Rimos » ; il est même possible que deux ouvrages cités soient les traductions d'un seul et même livre.

D'une manière générale, l'alchimie telle que l'entend Zosime est imprégnée des doctrines hérmétique et Sethi-Gnostique. Ainsi la transmutation des métaux apparaît comme une allégorie de la purification et de la rédemption. Le creuset alchimique est assimilé à des fonts baptismaux, et les vapeurs du mercure et du soufre sont comparées aux eaux purificatrices du baptême, qui rachètent et purifient l'initié gnostique. En cela, Zosime renvoie au symbole hermétique du « cratère » ou creuset, image de l'esprit divin par lequel l'initié d'Hermès a été admis et purifié au cours d'une ascèse visionnaire à travers les cieux et les espaces transcendants. Ces idées sur le baptême spirituel par l'eau du Plérome transcendant sont caractéristiques des textes séthi-gnostiques découverts à Nag Hammadi.

"Je tombai endormi. Et je vois dans mon sommeil un homoncule muni d'un rasoir, vêtu d'une robe rouge et d'un habit royal, se tenant en dehors des châtiments. Il me dit : 'Que faites-vous, Monsieur ?'. Je lui répondis : 'Je me trouve ici parce que, m'étant écarté de tout chemin, je suis en train d'errer.' (...) Voilà qu'il fut précipité dans le châtiment, et que tout son corps fut consumé par le feu (...). Je tirai l'affaire au clair en interprétant aussi que cet homme au rasoir, c'est l'homme-cuivre (...). Je vois un vieillard chenu, complètement blanc, à tel point que, du fait de sa grande blancheur, mes yeux furent aveuglés (...) Il me dit : 'Je suis l'homme de plomb, et j'endure une violence intolérable'. (...) Je me dis : 'J'ai bien compris : c'est ainsi qu'il faut projeter le plomb.' "

Il s'appuie sur la théorie des sympathies, venue de l'occultiste Bolos de Mendès ou du stoïcien Posidonios d'Apamée :

"Le minéral donne et la plante reçoit. Les astres donnent et les fleurs reçoivent. Le ciel donne et la terre reçoit. Tout s'enlace et tout se déplace. Tout se mélange et tout se recompose. Tout se mêle et tout se démêle. Chaque chose se fait selon une méthode. Sans méthode la combinaison et la décomposition de toutes choses et la connexion de l'ensemble ne se produisent pas. La méthode est conforme à la nature, donnant et enlevant le souffle, et conservant ses ordonnances en les accroissant et en y mettant fin. Et en s'accordant par la séparation et l'union, toutes les choses, pour dire bref, si la méthode est bien respectée, transmutent la nature. Car la nature retournée se retourne elle-même. Tel est le caractère de l'excellence de tout l'univers et sa connexion".

On doit surtout à Zosime la fameuse formule :

"Un [est] le Tout, par lui [se développe] le Tout et vers lui [retourne] le Tout ; ; et si l'Un ne contient pas le Tout, le Tout n'est rien (Ἓν τὸ πᾶν καὶ δι' αὐτοῦ τὸ πᾶν καὶ εἰς αὐτὸ τὸ πᾶν καὶ εἰ μὴ ἒχοι τὸ πᾶν οὐδέν ἐστιν τὸ πᾶν). Un est le serpent [l' ouroboros, le serpent qui mord sa queue], celui qui possède l' ios [8] [la teinture en violet ?, dernière étape de la transmutation après le noircissement, le blanchiment, parfois le jaunissement] après les deux traitements [noircissement et blanchissement ?]." Cette formule est accompagnée du diagramme de l'ouroboros.

Selon Michèle Mertens, "Attesté aussi en Mésopotamie, l'ourobore se rencontre surtout en Égypte, et ce depuis une période très ancienne : il est déjà mentionné dans les Textes des Pyramides. Les premières représentations figurées remontent à la XVIIIe dynastie. Auprès des gnostiques, selon Leisagang, il symbolise 'le cycle de tout devenir avec son double rythme : le développement de l'Un dans le Tout et le retour du Tout à l'Un'. Zosime est le premier alchimiste à faire usage de l'ourobore. L'ourobore sert à symboliser l'unité de la matière première. On peut paraphraser le texte de Zosime comme suit : l'univers est un, car il est composé d'une seule substance indifférenciée à l'origine ; c'est par cette substance unique que l'univers s'est constitué, et c'est à cette substance unique que l'univers se ramènera par dissolution. La formule Ἓν τὸ πᾶν n'est pas de Zosime. Zosime lui-même l'impute au fondateur éponyme de l'alchimie, le mythique Chymès."