Volcanisme sur Io - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Composition de la lave

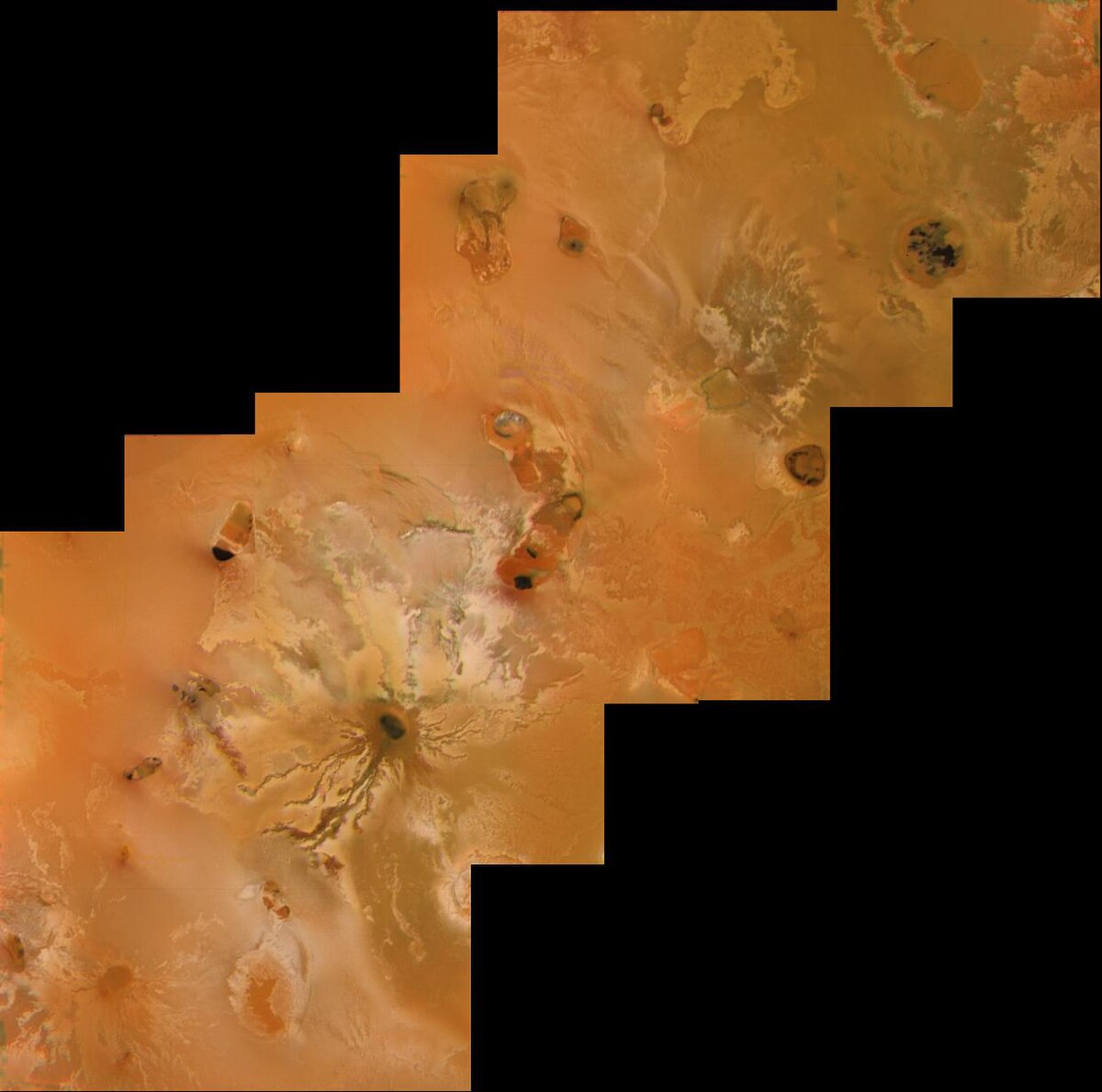

Les analyses des images des sondes Voyager ont conduit les scientifiques à supposer que les coulées de lave étaient principalement constituées de diverses formes de soufre élémentaire en fusion. La coloration des coulées de lave a été jugée similaire à ses diverses allotropies. Les différences constatées dans la couleur et la luminosité des laves sont fonction de la température du soufre poly-atomique ainsi que de l'assemblage et des liaisons de ses atomes. Une analyse des coulées qui rayonnent à partir de la Patera Ra a révélé des matériaux de couleurs différentes, toutes associées avec du soufre liquide, à différentes distances de la bouche éruptive : albédo sombre à proximité avec 525 K (252 °C), coloration rouge vif dans la partie centrale de chaque coulée avec 450 K (177 °C) et des matériaux orange à l'extrémité de chaque coulée avec 425 K (152 °C). Ce modèle de couleur correspond aux rayonnement d'une coulée de lave jaillissant de sa caldeira et son refroidissement au fur et à mesure de son cheminement en surface. En outre, les mesures de température de l'émission thermique dans la Patera Loki prises par l'instrument Infrared Interferometer Spectrometer and Radiometer (IRIS) de Voyager 1 sont cohérentes avec un volcanisme expulsant du soufre. Toutefois, l'instrument IRIS n'a pas été capable de détecter des longueurs d'onde révélatrices de températures plus élevées qui auraient conduit à mettre en évidence un volcanisme de silicate. Malgré cela, les scientifiques estiment que les silicates doivent jouer un rôle dans l'apparente jeunesse de Io ainsi que dans sa haute densité. Ils doivent aussi contribuer à rigidifier les pans de soufres très inclinés qui s'amoncellent au bord des pateras. Les contradictions entre les structures de surface de l'astre et les températures (et le spectre) observées lors du survol des sondes Voyager ont conduit à un débat entre astrophysiciens. Ces débats concernaient principalement la composition des coulées de lave (silicates ou composés sulfureux).

Les études postérieures dans les années 1980 et 1990, basées sur des images infrarouges prises depuis la Terre, ont permis de faire évoluer le paradigme d'un volcanisme de soufre à un système de volcanisme plus complexe où dominent les silicates et où les traces de soufre ont un rôle secondaire. En 1986, des mesures d'une éruption brillante ont révélé des températures d'au moins 900 K (627 °C), c'est-à-dire au-delà du point d'ébullition du soufre qui est à 715 K (442 °C). Cela indiquait une lave composée de silicate pendant au moins une partie des coulées. Des températures similaires ont également été observées lors d'une éruption de Syrte en 1979 entre les deux passages des sondes Voyager ainsi que pendant une autre éruption observée par Witteborn et ses collègues en 1978. En outre, la modélisation des coulées de lave de silicate a suggéré qu'elles refroidissaient rapidement. La coulée principale, solidifiée, causerait ainsi des émissions thermiques dominées par des composants de basse température. De petites zones couvertes par la lave en fusion encore proche de la température de l'éruption seraient les sources des contrastes observés.

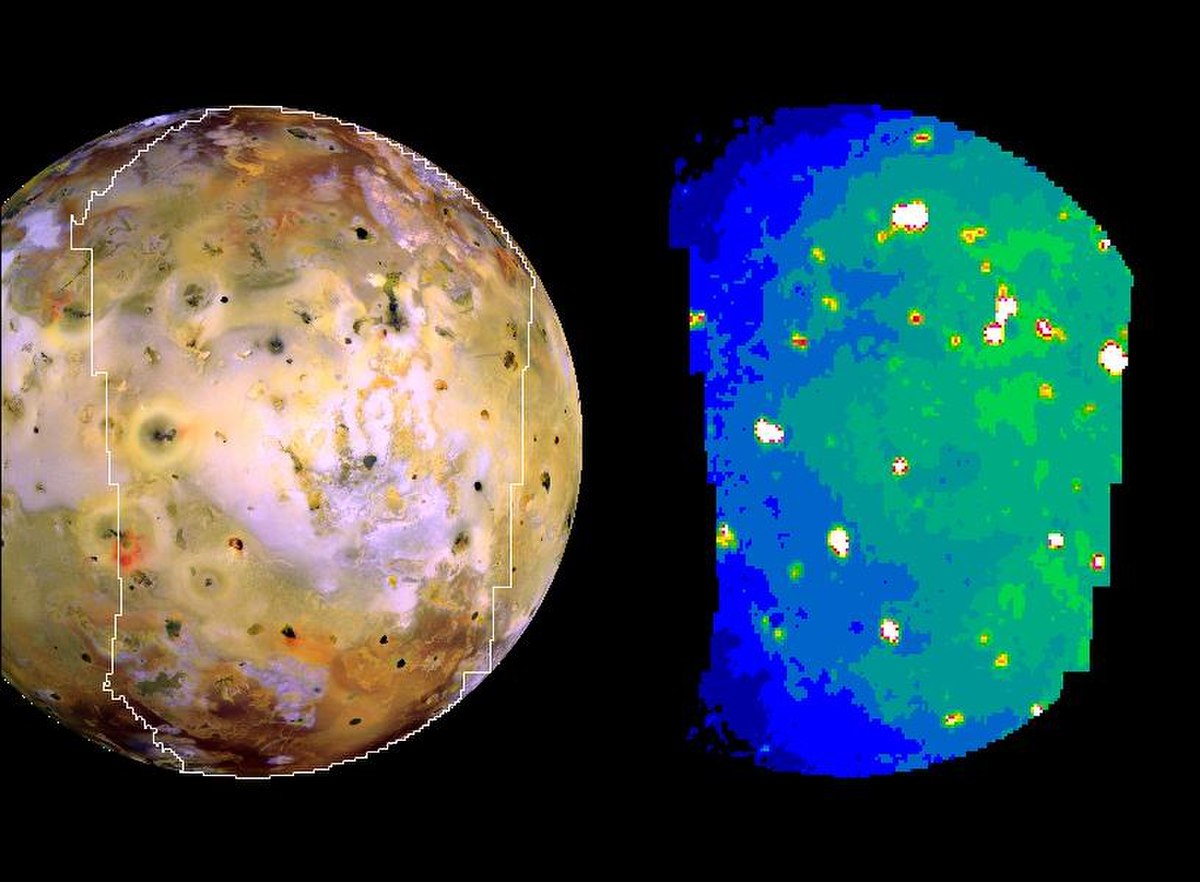

Dans les années 1990 à 2000, un volcanisme de silicate, impliquant des laves basaltiques avec des composés de magnésium, a finalement pu être confirmé par la sonde Galileo. Les mesures de températures faites par les instruments Solid-State Imager (SSI) et Near-Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) ont révélé de nombreux points chauds avec des composants à haute température allant de 1 200 K (927 °C) jusqu'à un maximum de 1 600 K (1 327 °C), observés dans l'éruption de la Patera Pillan en 1997. Les estimations initiales au cours de la mission d'approche de la sonde Galileo suggéraient des températures d'éruption proches de 2 000 K (1 700 °C). Elles se sont depuis révélées être largement surestimées car elles reposaient sur des modèles thermiques mal utilisés pour l'établissement des températures. Les observations spectrales de la matière sombre de Io ont suggéré la présence de pyroxènes comme l'enstatite et des silicates riches en magnésium dans les basalte mafique et ultramafique. Ce matériau sombre a été observé dans des fosses volcaniques, sur des coulées de laves fraîches et des dépôts pyroclastiques entourant les éruptions volcaniques explosives de ces dernières années. Sur la base de la température mesurée de la lave et des mesures du spectre, certaines coulées de lave pourraient être analogues aux komatiites terrestres. Étant donné que la surchauffe provient de la compression, cela pourrait augmenter la température durant la montée du magma vers la surface pendant une éruption. Cela pourrait aussi constituer l'un des facteurs déterminants qui expliqueraient les températures très élevées parfois constatées.

Les mesures des températures des différents volcans ont finalement clos le débat « soufre contre silicates » qui persistait entre les missions Voyager et Galileo. La présence de silicate ne doit cependant pas minimiser le rôle du soufre et du dioxyde de soufre dans les phénomènes observés. Ces deux matériaux ont été détectés dans les panaches générés par les volcans, le soufre étant par exemple le principal élément constitutif des panaches du volcan Pelé. Les coulées de lave lumineuses ont été identifiées à Tsui Goab Fluctus, Patera Emakong et Patera Balder par exemple. Elles sont évocatrices d'une effusion de soufre ou d'un volcanisme de dioxyde de soufre.