Voilure (aéronautique) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Application de l'aérodynamique à l'aile

Lorsque cet appendice se déplace dans un fluide, sa forme particulière induit une traction de l'intrados vers l'extrados, perpendiculaire au plan de leur face. Si ce fluide est l'air, cela permet le vol. Mais lorsqu'il ne se déplace pas dans un fluide, sa forme induit une traction de l'extrados vers l'intrados, parallèle au plan de leur face, et égale à la relation X²/UZ+3-2QS² ou, plus simplement, au delta de pression dû à la différence des vitesses d'écoulement entre les deux faces (voir Bernoulli).

Géométrie et aérodynamique de l'aile

La géométrie d'une aile se définit en fonction de plusieurs éléments (voir sous aérodynamique les définitions des termes se rapportant à une aile d'avion) :

- envergure, surface alaire, allongement

- flèche : c'est l'angle horizontal formé entre le lieu du quart avant des cordes et l'axe transversal de l'avion.

- dièdre : c'est l'angle vertical formé entre le lieu du quart avant des cordes et l'axe transversal de l'avion.

- profil, corde, épaisseur.

- angle de calage : c'est l'angle entre la corde du profil d'emplanture et l'axe longitudinal de référence du fuselage, généralement horizontal à la vitesse de croisière. En vol de croisière stabilisé, l'angle de calage est égal à l'angle d'incidence.

Portance et stabilisation classique (passive)

Cas de deux surfaces

La stabilité en tangage est obtenue généralement par un positionnement spécifique du centre de gravité et par le différentiel de portance de deux surfaces portantes éloignées l'une de l'autre.

Ces deux surfaces présentent des calages différents : c'est le V longitudinal. Les surfaces peuvent être disposées de plusieurs façons :

- disposition classique : aile à l'avant, stabilisateur à l'arrière (20 à 25 % de la surface de l'aile). Le stabilisateur présente un calage inférieur à celui de la voilure principale, il est légèrement déporteur en croisière. Son potentiel de moment à cabrer permet d'équilibrer le moment à piquer élevé des volets hypersustentateurs qui augmentent fortement la portance de l'aile.

L'effet d'une différence de calage est le suivant : si une perturbation fait augmenter l'angle d'incidence, celui du plan de profondeur augmente proportionnellement plus que celui de la voilure principale. Or, la portance étant pratiquement proportionnelle à l'incidence, celle du stabilisateur augmente plus que celle de la voilure principale. Cela entraîne un couple piqueur qui va faire diminuer l'incidence.

- Exemple chiffré :

- Incidence en vol stabilisé de la voilure principale : 4°

- Incidence en vol stabilisé du plan de profondeur : 2°

- Augmentation l'incidence due à la perturbation : 1°

- Augmentation de portance de la voilure principale : 20 % (4°+1° par rapport à 4°)

- Augmentation de portance du plan de profondeur : 50 % (2°+1° par rapport à 2°)

- disposition canard : petite surface à l'avant, aile à l'arrière. Les deux portent, l'aile avant ayant un coefficient de portance plus élevé que celle de l'arrière. La portance ne varie pas de la même manière avec l'angle d'attaque (pente de portance).

- disposition en tandem, surfaces voisines (Pou du ciel, Quickie, Dragonfly). Les deux portent, idem canard.

- Aile en mouette, en forme de M.

- Aile en mouette inversée, en forme de W.

Cas d'une seule surface

Les solutions (Aile volante avec ou sans flèche, Aile delta) sont diverses :

- aile sans flèche, usage d'un profil à double courbure (positive dans la partie avant du profil et négative dans la partie arrière),

- aile en flèche et vrillage négatif. Le bout d'aile (plus reculé et à calage plus faible) agit comme empennage stabilisateur,

- aile delta, profil symétrique ou à faible courbure, élevons légèrement relevés (donnant un profil à double courbure)

Faute d'empennage reculé, la stabilité longitudinale, obtenue par des artifices diminuant la portance, est faible et ne permet pas le montage de volets qui amèneraient des moments piqueurs trop élevés. Le coefficient de portance maximale reste limité, ce qui oblige à augmenter la surface de l'aile.

Stabilisation assistée (active)

Dans ce cas l'avion peut être centré plus arrière et instable aérodynamiquement. La stabilisation en tangage est assurée par un calculateur qui contrôle les gouvernes en permanence (fly by wire). L'empennage étant moins déporteur, la traînée due à la stabilisation est plus faible.

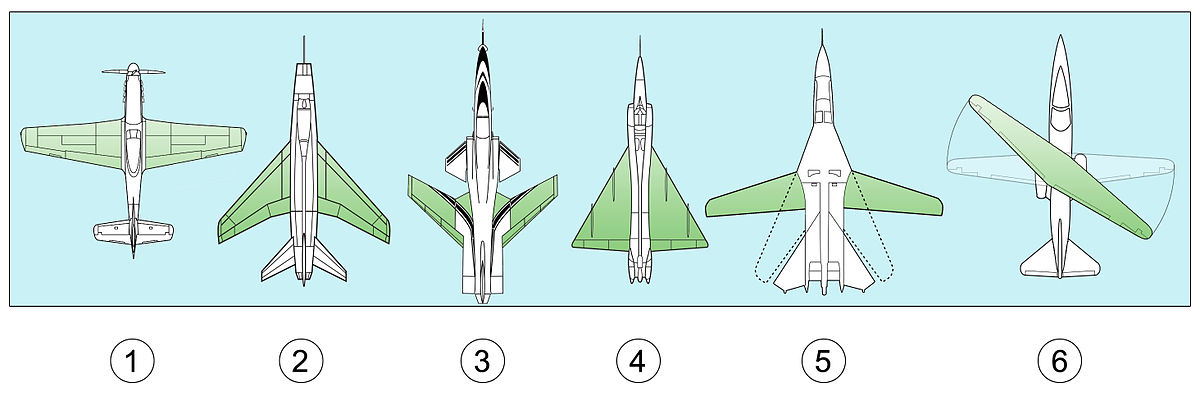

Angle de flèche

- Les ailes droites (perpendiculaires au fuselage), à flèche nulle, sont adaptées aux vitesses subsoniques (< Mach 0,7)

- Les ailes en flèche ont moins de traînée au delà de Mach 0,7-0,8 que les ailes droites.

- Les ailes en flèche inversée, rarement mises en oeuvre et priviégiant la maniabilité par rapport à la stabilité

- Les ailes à géométrie variable sont capables de modifier la flèche en vol pour tirer profit des avantages offerts par les ailes droites et les ailes en delta. Proposées par des aérodynamiciens allemands pendant les années 1940, elles n'ont été utilisées qu'à partir des années 1970 sur des avions comme le F-14 Tomcat, le F-111, le Tornado, le Su-17/20/22 et le MIG-23. Une configuration expérimentale (non poursuivie) est celle de l'aile oblique (X-plane, à ne pas confondre avec le X-Wing), qui peut pivoter autour d'un point de fixation situé sur le fuselage et présenter ainsi une flèche positive d'un côté et négative de l'autre. Pour explorer ce concept, la NASA Ames a fait voler un prototype "AD-1" construit par Burt Rutan entre 1979 et 1982.

Forme en plan

- Ailes elliptiques. Les ailes présentant une distribution de portance elliptique ont théoriquement une traînée induite minimale aux vitesses subsoniques (Supermarine Spitfire). En pratique, l'avantage sur une aile trapézoïdale n'est pas significatif.

- Les ailes delta (Mirage III, Concorde) ont des performances optimales aux vitesses supersoniques (finesse environ 7) mais sont moins efficaces aux vitesses subsoniques (finesse du Concorde en subsonique 11.5 au lieu de 18 à 20 pour un Airbus)

- Les ailes Rogallo sont deux demi-cônes creux de tissus, une des ailes les plus simples à construire,

- Les ailes en anneau ont des surfaces portantes jointes et une meilleure finesse aérodynamique (en théorie, toujours) que les ailes planes pour le même rapport d'exposition (?). En pratique les plans porteurs se rejoignant à leur extrémité sont peu décalés en longitudinal, ce qui amène des difficultés de stabilisation en tangage réduisant l'intérêt de la formule.