Ville nouvelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les villes nouvelles contemporaines

À partir des années 1960, l’urbanisation rapide dans certains pays incite les autorités à planifier le développement des plus grandes agglomérations par la création de villes nouvelles à leur périphérie, pour limiter la centralisation des plus grandes villes et essayer d’en faire des agglomérations multipolaires. Des villes nouvelles avaient déjà été réalisées aux États-Unis, dans les années 1930, par la Resettlement Administration (RA), dirigée par Rexford Tugwell, membre du Brain Trust de Franklin Roosevelt. On retrouve cette politique volontariste dans plusieurs pays.

- au Royaume-Uni comme :

- Crawley et Milton Keynes près de Londres,

- Poundbury, beaucoup plus tard, près de Dorset

- Louvain-la-Neuve en Belgique

La conception de ces nouvelles villes était inspirée d'abord par les principes du CIAM, notamment la Charte d'Athènes et sa volonté de rompre avec tous les modèles préexistants, qu'il s'agisse des villes coloniales issues de l'haussmanisation, des cités-jardins ou des modèles antérieurs de villes régulières comme les bastides. Ensuite elles sont conçues avec une approche qui n'est plus ni perspective, ni figurative, mais strictement fonctionnelle selon le processus ingénieurial développé par Ildefonse de Cerda sous la nouvelle appellation d’urbanisme.

De nombreuses cités à vocation purement industrielle sont aussi créées dans les pays socialistes (URSS, Pologne, Roumanie…), d'abord un peu à la façon des cités minières d’Europe occidentale pendant la révolution industrielle, ensuite selon le modèle des grands ensembles collectifs . En Tchéquie, Most peut se targuer du statut de ville historique et nouvelle : pour faire place à l’extraction extensive du lignite, la ville a été littéralement « déménagée » et construite à quelques distance du centre historique détruit.

Dans d’autres pays, les villes nouvelles sont davantage à vocation scientifique et universitaire comme la ville de Louvain-la-Neuve et son université, en Belgique. Celle-ci cependant a, dès sa conception voulut se distancier des modèles de cités universitaires pour développer une ville à part entière, avec ses habitants, des écoles, une place pour les ainés, de grandes surfaces commerciales.

En Asie. Le pays qui en a créé le plus (246 villes nouvelles créées de 1990 à 2008) est la Chine pour absorber un exode rural massif induit par l'industrialisation de l'agriculture qui a fait passer le nombre d'urbains de 77 millions en 1953 à 190 millions en 1980, puis à 470 millions en 2000, pour atteindre environ 650 millions en 2008 (incluant une « population flottante » de 150 millions de travailleurs migrants). Quatre centaines de nouvelles villes sont encore pévues avant 2020 pour héberger des paysans devenus urbains. D'anciens bourgs comme Shenzhen ou Chongqing ont dépassé les 10 millions d'habitants. Parmi 89 villes chinoises de plus d'un million d'habitants, 49 ont été créées entre la fin des années 1980 et 2008. Seuls 45 % des chinois sont urbains en 2008, mais ce taux devrait être de 60 % en 2020 d'après les prospectivistes, qui pensent que l'exode rural amènera encore 300 millions d'habitants en ville. La Chine a produit le premier projet de ville écologique pour 1 million d'habitants.

En Algérie, en 1980, le site exigu que la ville de Constantine (1500 hectares) n’arrive pas à desservir correctement les 450 000 habitants. Baptisée ville nouvelle « Ali Mendjeli » par décret présidentiel N°2000/17 du 5 août 2000 commence à vivre : La densité dépasse les 333 personnes/hectare. La préoccupation majeure, à cette période, c’est comment desservir près d’un million d’habitants à la fin du siècle. À défaut de s’élargir, il faut donc chercher ailleurs. D’où l’idée d’une nouvelle ville, unique et importante, destinée à absorber un programme de logements qui abritera plus de 250 000 habitants.

Enfin, certains pays ont créé une nouvelle capitale pour éviter la concentration de trop de pouvoirs (à la fois économiques et politiques) dans une seule ville, pour promouvoir une meilleure répartition de la population sur le territoire, pour placer la capitale au centre du pays, ou simplement pour mettre fin aux convoitises entre villes :

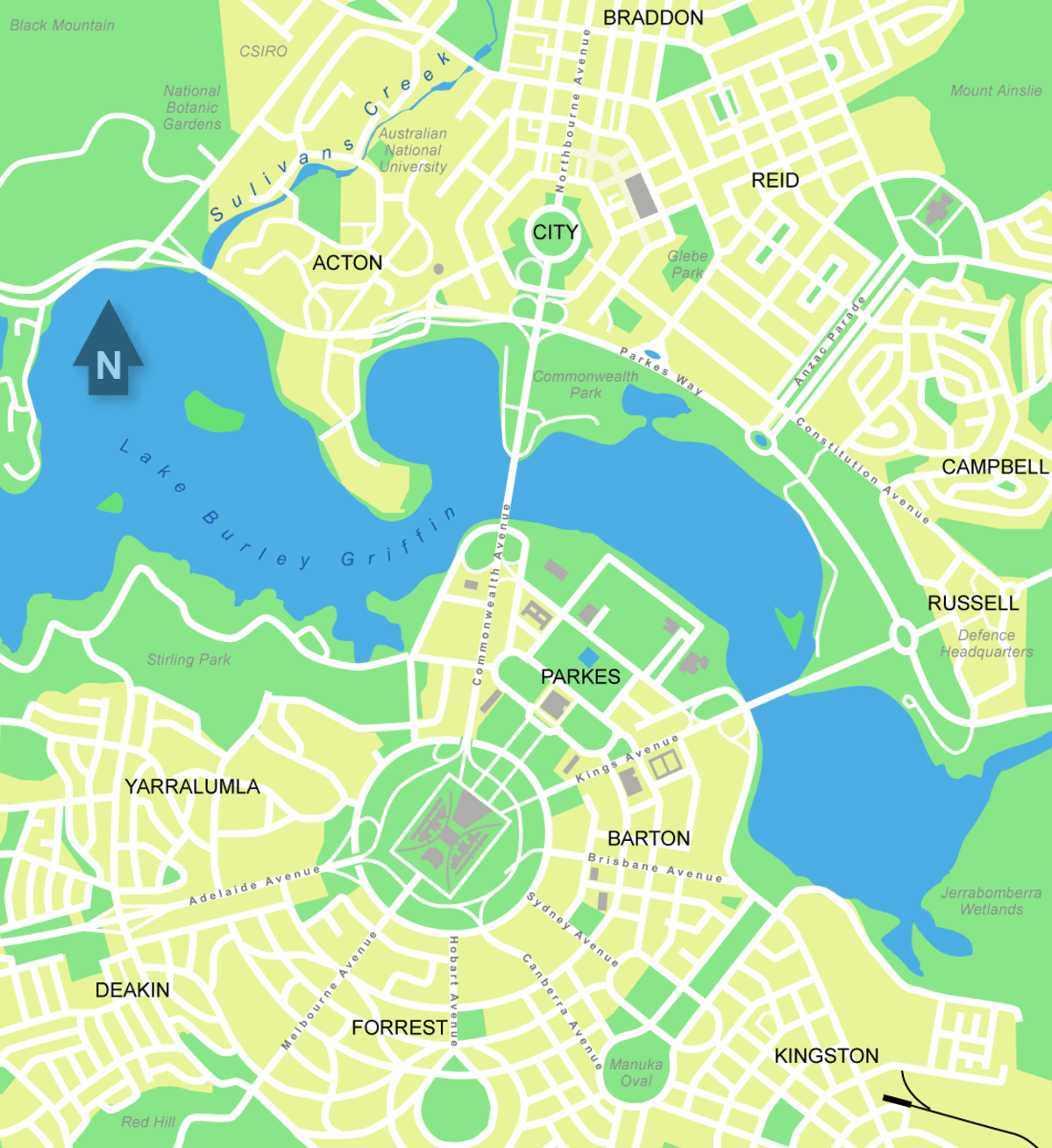

- Australie : Canberra, capitale fédérale choisie en 1908 comme compromis entre Sydney et Melbourne,

- Brésil : Brasilia, capitale fédérale vers le centre du pays remplaçant Rio de Janeiro en 1960,

- Birmanie : La ville de Naypyidaw, vers le centre du pays, encore en construction, devient capitale en novembre 2005 à la place de Rangoon,

- Canada : Ottawa, capitale fédérale choisie en 1857, pour mettre fin aux rivalités entre Montréal, Toronto, Québec et Kingston,

- Côte d'Ivoire : Yamoussoukro, dont Félix Houphouët-Boigny était le chef traditionnel, vers le centre du pays, devient capitale en mars 1983 remplaçant Abidjan,

- États-Unis : Washington, capitale fédérale non-côtière, est fondée en 1800 pour ne pas choisir entre les grandes villes comme Philadelphie (qui est temporairement capitale) ou Boston,

- Kazakhstan : Astana, remplaçant Almaty comme capitale en 1998 (mais la ville existait déjà depuis 1824),

- Nigeria : Abuja, capitale fédérale vers le centre du pays remplaçant Lagos en 1982,

- Tanzanie : Dodoma, capitale fédérale vers le centre du pays remplaçant Dar es Salaam en 1973, le parlement est transféré en 1996. Néanmoins, l’ancienne capitale conserve encore de nombreuses structures importantes. De facto, les fonctions de capitale sont donc partagées entre les deux villes,

- Turquie : le nouvel État se donne Ankara comme capitale vers le centre du pays à la chute de l’Empire ottoman.

Certains projets n'aboutissent pas :

- Algérie : Projet de remplacer Alger par une capitale nouvelle vers le centre du pays, Algéria.

- Argentine : projet de remplacement de Buenos Aires par Viedma.

La politique des villes nouvelles en France (1965 à nos jours)

En France, une politique de villes nouvelles est décidée en 1965 dans le contexte de la mise en place du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris (SDAURP). Il prévoie un développement polycentrique de la région parisienne face à la croissance démographique importante de la région. Ce plan parisien est conçu et mis en place par les équipes de Paul Delouvrier, délégué général au District de la Région de Paris entre 1961 et 1969. Au niveau national, d'autres villes nouvelles sont décidées autour des agglomérations de Rouen, Lyon, Lille et Marseille. Pour cela, un groupe central des villes nouvelles est mis en place pour coordonner le programme. Celui-ci se déroule dans le cadre juridique de l'Opération d'intérêt national (OIN) qui permet à l'État d'avoir la main mise totale en matière d'urbanisme sur le territoire concerné.

Au niveau administratif local, de nouvelles structures autonomes sont mises en places : des établissements publics d'aménagement (EPA), constitués de fonctionnaires d'État, chargés de l'élaboration de projets urbains, de l'achat du foncier et de leur revente à des investisseurs. Neuf villes font l'objet d'une OIN et de la création d'un EPA dont cinq en Île-de-France :

- Lille-Est devenu Villeneuve-d'Ascq, près de Lille (EPA créé en 1969),

- L'Isle-d'Abeau, près de Lyon (1972),

- Étang de Berre, près de Marseille (1973),

- Vaudreuil, près de Rouen (1972)

- Cergy-Pontoise (1969), Évry (1969), Saint-Quentin-en-Yvelines (1970), Marne-la-Vallée (1972) et Sénart (1973), près de Paris.

Villeneuve-d'Ascq sort rapidement du programme dès 1983, puis Vaudreuil, devenu Val-de-Reuil, en 1985, transformée toutes les deux en communes de droit commun. Puis cela a été le cas d'Évry en 2000, l'Étang-de-Berre fin 2001 puis Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines en 2002. Seules Marne-la-Vallée et Sénart sont encore en cours d'aménagement.