Vespasienne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Création et évolution

À Paris, comme dans toutes les grandes cités, "De par le Roi, il était interdit de satisfaire aux besoins naturels". Aussi, vers 1770, le lieutenant général de la police de 1759 à 1774, M. de Sartine ou Sartines, prit la décision de faire "disposer des barils d’aisance à tous les coins de rue" de Paris. Ces édicules construits sur la voie publique en vue de satisfaire les besoins naturels des passants, souvent oublieux d’hygiène publique, furent introduits à Paris par le préfet de la Seine, le comte Claude-Philibert de Rambuteau, en 1834. Il en fait installer quatre cent soixante-dix-huit sur les trottoirs de la ville.

Pour couper court aux railleries de l'opposition, qui a bien vite baptisé l’édicule « colonne Rambuteau », le préfet lance l’expression « colonne vespasienne », en référence à l’empereur Vespasien, à qui on a attribué l’établissement d’urinoirs publics payants, à Rome. Les sobriquets se multiplient alors : « Les édicules Rambuteau s'appelaient des pistières. Sans doute dans son enfance n'avait-il pas entendu l'o, et cela lui était resté. Il prononçait donc ce mot incorrectement mais perpétuellement » (Marcel Proust).

À cette époque, des homosexuels du 16e arrondissement de Paris les appellent « baies », plus convenable que « tasses » (plus argotique). Dans les milieux plus populaires, on les avait baptisées « Ginette ». Le terme de pissotière, en référence au « trou dans la muraille d'un navire pour laisser s'écouler l'eau de surface », est resté.

En 1839, le préfet de police Gabriel Delessert autorise l'installation des « colonnes moresques », supports d'affiches à l'extérieur et urinoirs à l'intérieur. Sous le Second Empire, Jean-Charles Alphand perfectionne l'installation en isolant l'intérieur du regard par un écran et en éclairant l'intérieur avec un bec de gaz. La construction est redessinée par Gabriel Davioud, qui remplace la maçonnerie par une structure en fonte.

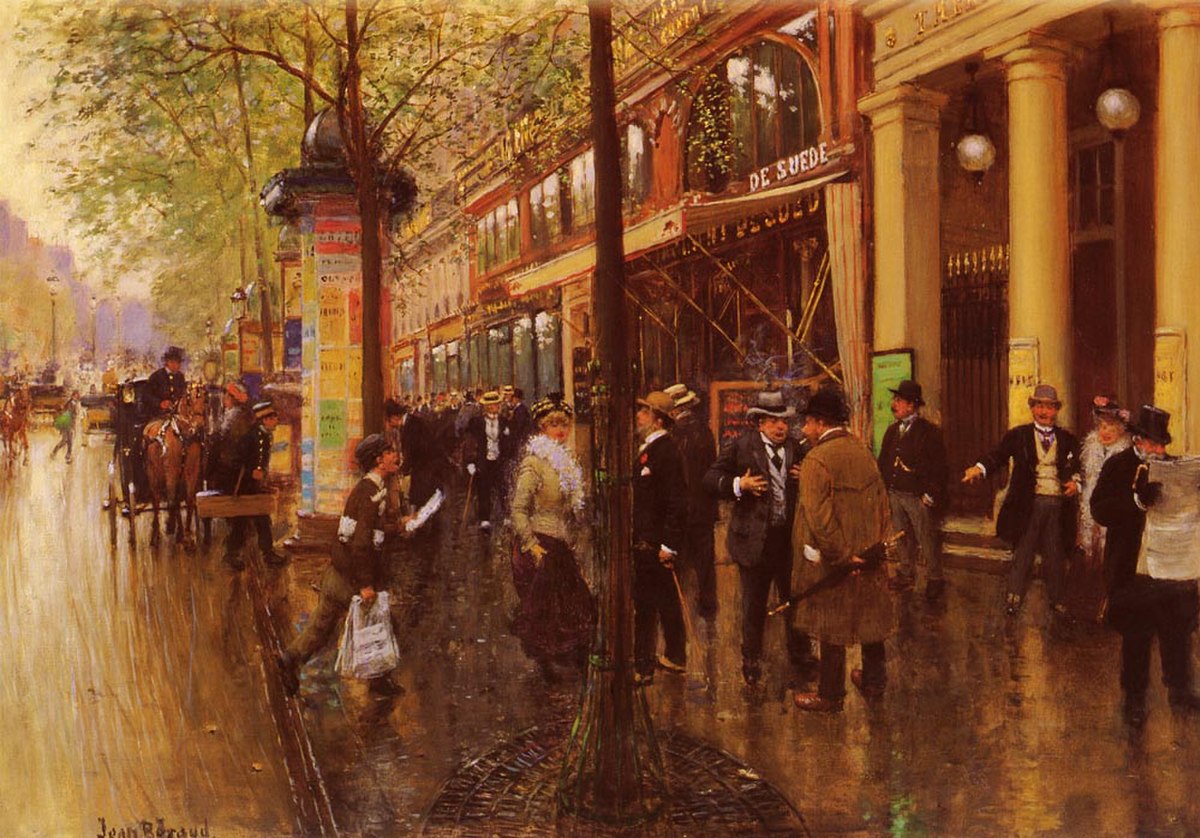

À la fin des années 1860, les deux rôles (affichage et toilettes publiques) sont dissociés : les « colonnes urinoirs » sont remplacées en 1868 par les colonnes Morris pour l'affichage et par les vespasiennes pour les lieux d'aisances. Les colonnes Morris font alors tellement partie du « paysage » parisien qu'on les retrouve fréquemment dans les tableaux des peintres de la Belle Époque, tel Jean Béraud, spécialisé dans la représentation des Grands Boulevards de la capitale.

Littérature

Dans Topaze (1928), la pièce de Pagnol, une « pissotière » à roulettes joue un rôle non négligeable. Quelques années plus tard, en 1934, le roman de Gabriel Chevallier, Clochemerle, commence par un conflit à propos d'une vespasienne.

Situation actuelle

À Paris, les quatre premières sanisettes payantes furent construites. Un contrat de concession de ces sanisettes (marque déposée en 1980) est signé en 1991 entre la mairie de Paris et la société Decaux.

À l'occasion des premières échéances de ces contrats (prévus pour une durée de 10 ans), la mairie de Paris négocie avec la société JC Decaux la gratuité d'accès aux sanisettes situées proches de lieux de distribution alimentaire (en faveur des plus démunis et notamment pour des raisons d'hygiène, de dignité et de propreté... et pour les Parisiens en général).

Cette tendance s'est accentuée depuis 2002 à la faveur de l'échéance de nombreux contrats de sanisettes JC Decaux. La généralisation de la gratuité a été mise en place à proximité des squares, parcs et jardins. Aujourd'hui dans Paris, plus de 200 de ces édicules sont gratuits et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Depuis les années 1990, les vespasiennes ont été remplacées dans la plupart des grandes villes du monde par des toilettes publiques individuelles payantes, mais à Hambourg ou à Amsterdam, entre autres, le principe subsiste, dans une adaptation plus sophistiquée, et moins odorante.

Certaines villes ont des vespasiennes qui n'ouvrent que les soirs de match de football.