Vénus (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Vénus est souvent décrite comme une « sœur jumelle » de la Terre en raison de ses caractéristiques globales très proches de celles de notre planète : son diamètre vaut 95 % de celui de la Terre, et sa masse un peu plus de 80 %. Néanmoins, si sa géologie est sans doute proche de celle de la Terre, les conditions qui règnent à sa surface diffèrent radicalement des conditions terrestres, et les phénomènes géologiques affectant la croûte vénusienne semblent également spécifiques à cette planète.

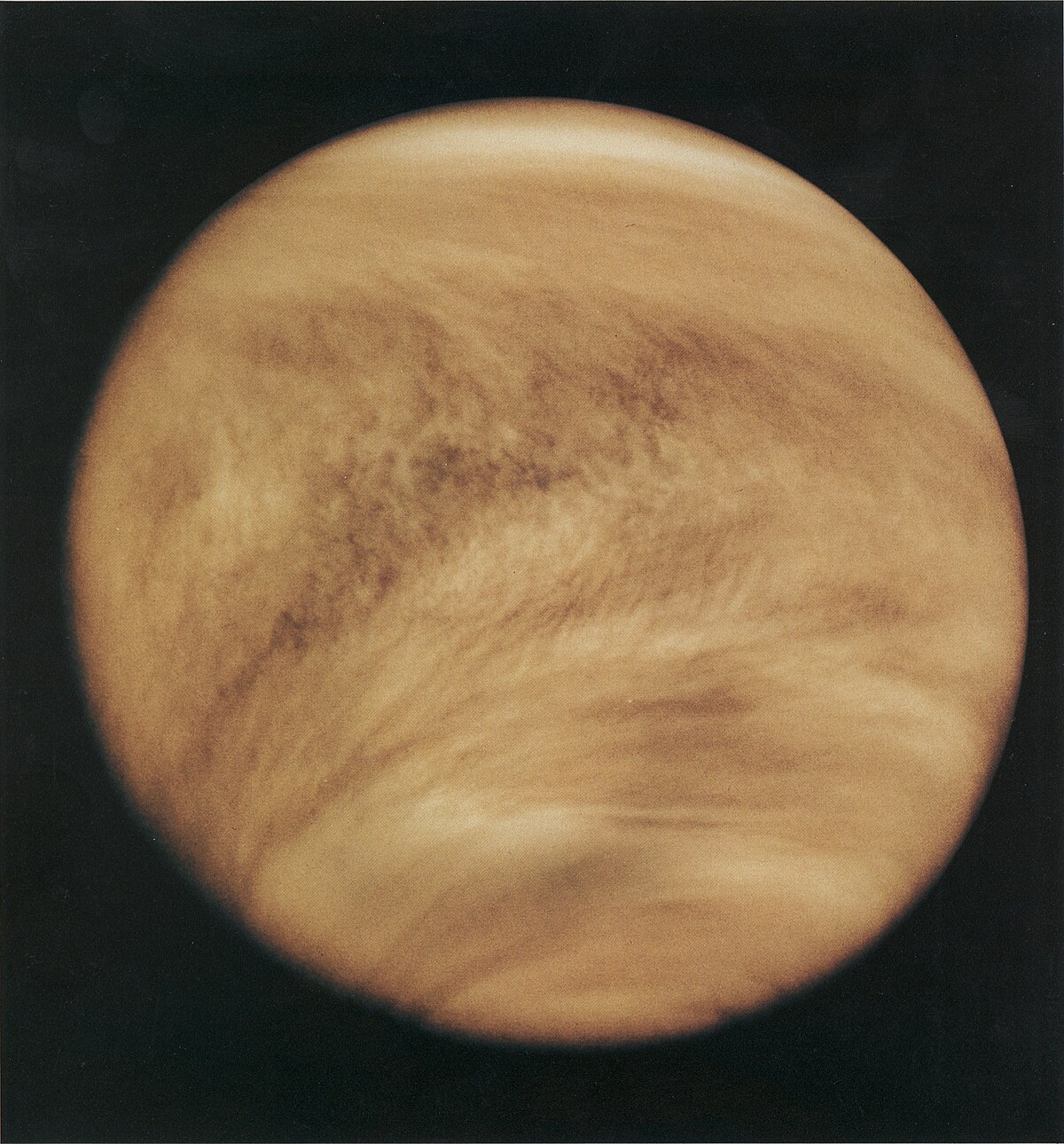

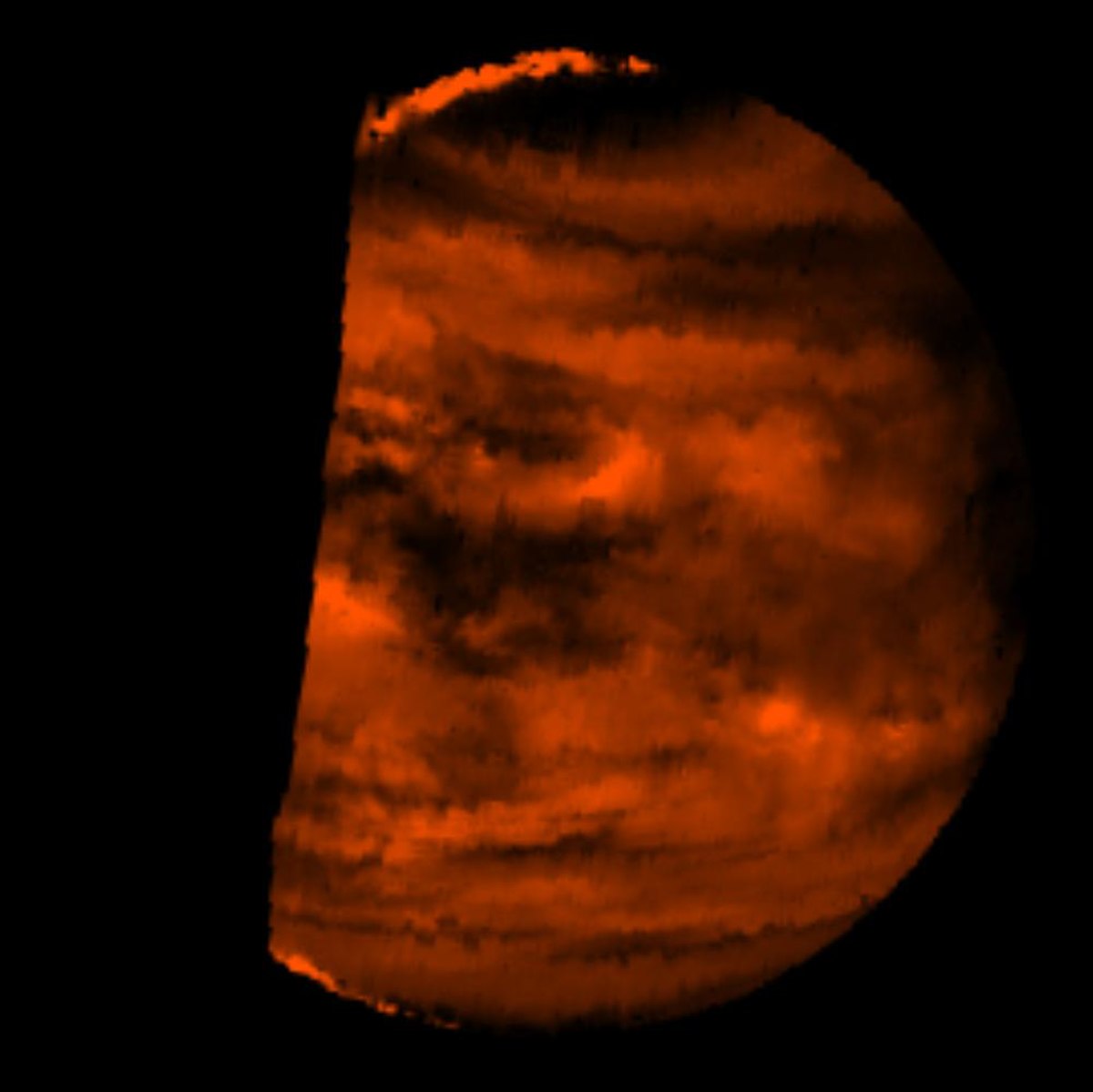

Atmosphère

L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense. Elle se compose majoritairement de dioxyde de carbone et d'une faible quantité d'azote. Cette atmosphère est riche en CO2 et occupée par d'épais nuages de dioxyde de soufre. Ce mélange crée le plus fort effet de serre du système solaire, permettant d'atteindre des températures de surface tournant autour des 460 °C. La température de surface de Vénus est supérieure à celle de Mercure (420 °C), bien que Vénus se situe à près de deux fois la distance Mercure-Soleil et ne reçoive donc qu'environ 25 % de l'irradiance solaire de Mercure.

Il n'y a que très peu d'ozone présent dans l'atmosphère vénusienne et donc aucune stratosphère.

L’atmosphère vénusienne peut se diviser sommairement en trois parties : la basse atmosphère, la couche nuageuse et la haute atmosphère.

Basse atmosphère

La basse atmosphère (lower haze region) se situe entre 0 et 48 km d’altitude et est relativement transparente.

La composition de la basse atmosphère est décrite dans le tableau ci-dessous. Le dioxyde de carbone y domine largement, le gaz secondaire étant l'azote. Tous les autres sont des constituants mineurs (~300 ppm en tout).

| Élément ou molécule | Pourcentage dans la basse atmosphère (en dessous des nuages) |

|---|---|

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

Couche nuageuse

Il y a plusieurs couches de nuages situées entre 45 km et 70 km. Cette couche nuageuse opaque réfléchit la lumière solaire, ce qui explique la brillance de Vénus et empêche d'observer directement le sol vénusien depuis la Terre.

La couche nuageuse, présente notamment du dioxyde de soufre et de l’eau (à l’état solide comme gazeux) ainsi que de l’acide sulfurique sous forme de gouttelettes. Le dioxyde de carbone y domine toujours.

Cette couche se subdivise en trois sous-couches :

- La couche inférieure ou basse (lower cloud region), de 31 à 51 km. De 31 à 48 km d’altitude, l’atmosphère est qualifiée de brumeuse à cause de la faible quantité de particules d’acide sulfurique qu’elle contient. Ces nuages d'acide sulfurique sont visibles depuis le sol comme des rubans de vapeur jaunis par le soufre qu'ils contiennent ;

- La couche centrale ou principale (middle cloud region) de 51 à 52 km d’altitude, relativement claire ;

- La couche supérieure ou haute (upper cloud region), de 52 à 68 km d’altitude. De 52 à 58 km d’altitude, elle consiste notamment en des gouttelettes d’acide sulfurique et d'acide chlorhydrique ainsi que des particules de soufre (liquides comme solides). Les gouttelettes d'acide sulfurique sont en solution aqueuse, constituées à 75 % d'acide sulfurique et à 25 % d'eau. Enfin, la plus haute partie de la couche supérieure, de 58 à 68 km d’altitude, consisterait en une brume de cristaux de glace. Ce sont ces cristaux qui donnent à Vénus son apparence « laiteuse » vue depuis la Terre.

Haute atmosphère

La haute atmosphère (upper haze region) se situe entre 68 et 90 km d’altitude. Elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui y est majoritaire à plus de 96 %, le reste étant principalement du diazote (~3,5 %). Il s'y trouve aussi des traces de monoxyde de carbone.

On y retrouve des nuages formés de gouttelettes d'acide sulfurique à 70 km.

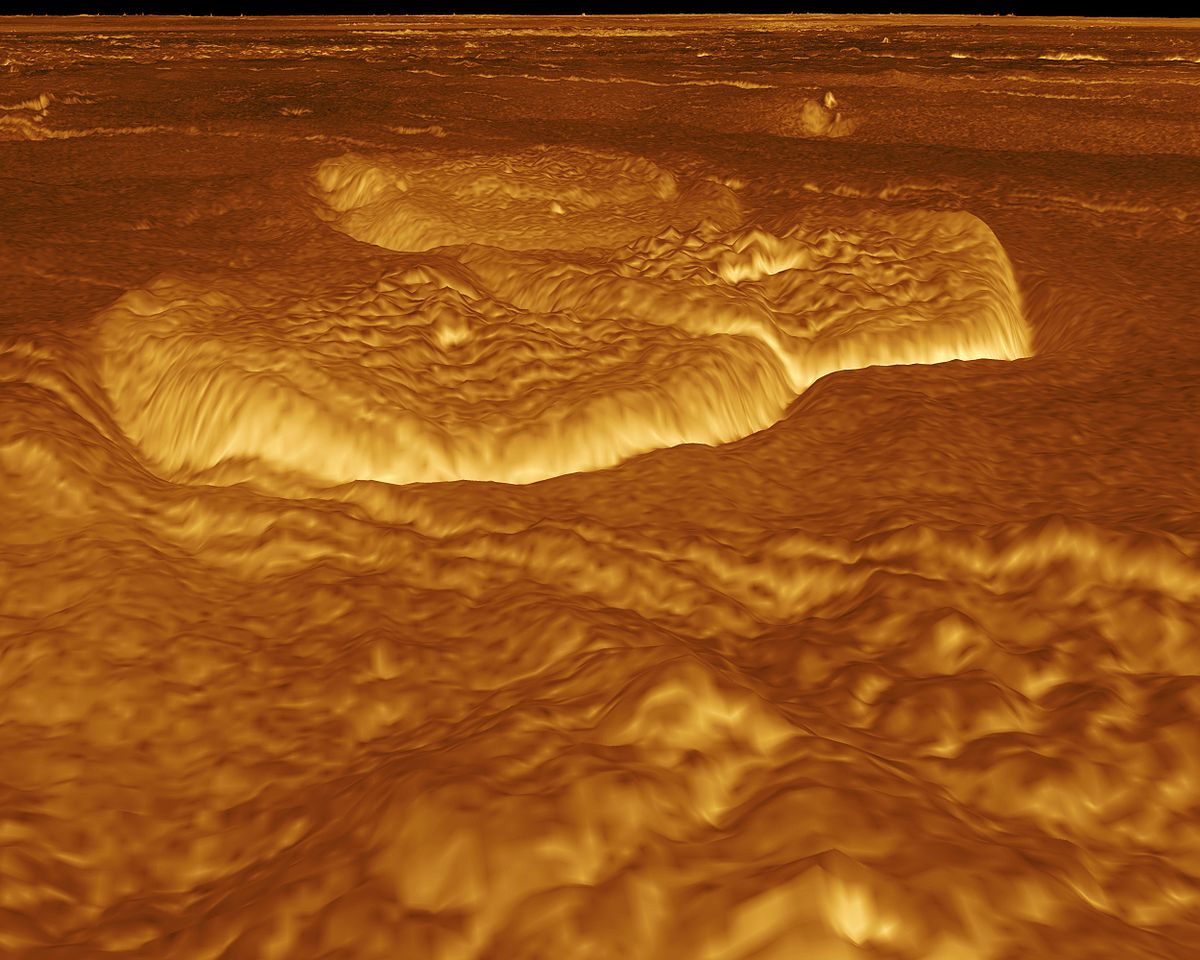

Géographie

Vénus a un niveau moyen fixé pour un rayon de 6 051,84 km de son centre. Elle est une planète au relief relativement peu accidenté : environ 80 % de sa surface est couverte de plaines volcaniques à faible pente. La surface vénusienne est principalement occupée à hauteur de 70 % par de douces et vastes plaines. Baptisées de Planitiae, certaines d'entre elles portent un nom, comme l’Atalanta Planitia, la Guinevere Planitia ou encore la Lavinia Planitia. Elles sont parsemées de grands bassins (de 400 à 600 km de diamètre) peu profonds (de 200 à 700 m) qui seraient des vestiges de cratères anciens[réf. souhaitée].

La surface de Vénus est dominée à hauteur de 10 % par de nombreux plateaux et montagnes. Deux plateaux gigantesques (baptisé chacun Terra), semblables à nos plaques continentales, se détachent :

- L’Ishtar Terra, dans l’hémisphère nord de Vénus (situé à la latitude 70°N). Ses dimensions sont celles de l’Australie. Il mesure en effet 1 000 km de long sur 1 500 km de large. S’y trouvent, à l’est du plateau, les plus hautes montagnes de Vénus (plus de 9 000 m), surplombées par le mont Maxwell qui culmine à 10 700 m pour une circonférence de 750 km. Dans sa partie centrale et plus à l’ouest, s’y trouve un plateau surélevé, Lakshmi Planum, qui domine de 3 000 à 4 000 m les plaines avoisinantes. Lakshmi Planum est un immense plateau de 2 500 km de diamètre, soit trois fois le plateau tibétain ;

- L’Aphrodite Terra au sud de l’équateur vénusien. Ce gigantesque plateau est de la taille de l'Amérique du Sud et mesure environ 15 000 km de long, étalé plus ou moins selon une latitude constante (parallèle à l'équateur). Des massifs montagneux y culminent à 9 000 m à l'ouest (le Maat Mons notamment, deuxième plus haut sommet de Vénus avec plus de 9 000 m d’altitude). Ce mont est également un volcan qui pourrait être encore en activité, car la sonde Magellan a révélé qu'il était entouré de lave récente[réf. souhaitée]. Le plateau présente encore une élévation de 4 000 m à l'est, par rapport aux plaines environnantes.

D'autres plateaux, de moindre importance, existent aussi. C'est le cas de l’Alpha Regio, une série de cuvettes, d'arêtes, et de plis qui s'agencent dans toutes les directions et qui a pour altitude moyenne les 4 000 m ; ou encore de la Beta Regio, remarquable puisqu'on y aurait trouvé de hautes formations volcaniques dont les sommets, récents, atteignent les 4 000 m d'altitude.

Des dépressions très profondes, parfois larges de plusieurs centaines de kilomètres, profondes de plusieurs milliers de mètres et longues de milliers de kilomètres, sillonnent la surface de la planète (20 % de la surface vénusienne). Ainsi, la partie la plus au nord-ouest d’Aphrodite Terra est une grande vallée de 250 km de large et de 2 250 km de long, où se trouve le point le plus bas de Vénus qui descend à 2 900 m sous le niveau moyen.

Vénus accueille également des structures planétaires rares, les couronnes. Ce sont d'énormes ravins circulaires entourant une sorte de plateau.

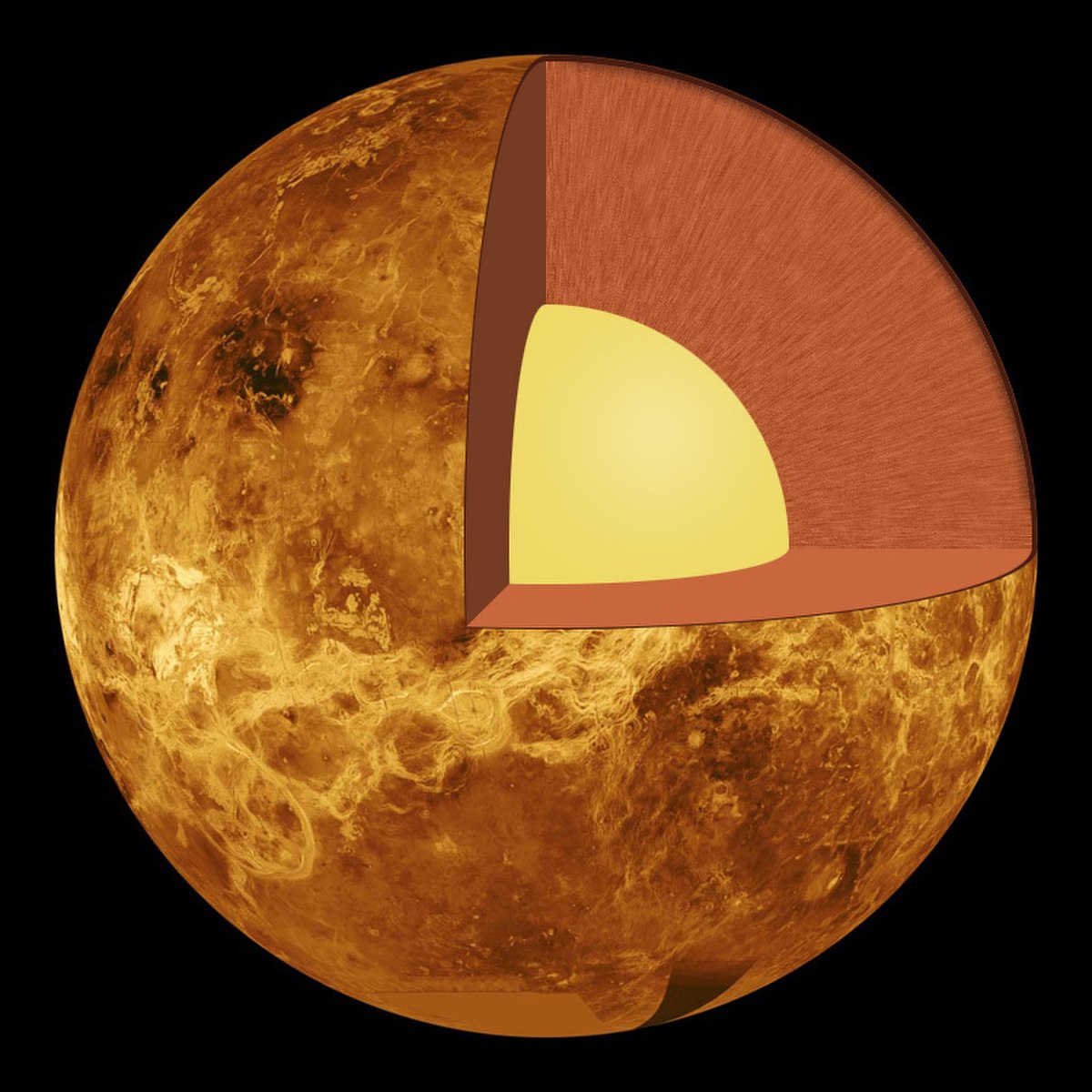

Géologie

Vénus ressemble à la Terre par sa taille (6 051 km de rayon contre 6 378 km pour la Terre) et par sa densité (5,26 contre 5,52). Plusieurs auteurs supposent que les deux planètes ont une structure interne comparable.

Croûte

La croûte silicatée, de 20 km d'épaisseur environ, serait plus épaisse que la croûte océanique terrestre (moyenne de 6 km), mais plus fine que la croûte continentale terrestre (moyenne de 30 km). La taille de la croûte vénusienne a été déduite des nombreux épanchements de lave constatés autour des cratères d'impact. Cette croûte ne représenterait que 0,34 % du rayon de la planète et les analyses faites par les différentes sondes Venera ont prouvé que le matériau extérieur de Vénus est semblable au granite et au basalte terrestre (roches riche en silice et ferromagnésiennes). Le système de plaques continentales y serait moins complexe que sur Terre : les roches plus plastiques absorbent fortement les effets de la dérive des continents. Ainsi, Vénus n'a pas de plaques tectoniques comme celles de la Terre.

Cette différence fondamentale entre la géologie des 2 planètes telluriques les plus ressemblantes, peut être attribuée à leur évolution climatique divergente. En effet, le climat vénusien empêche l'eau de se conserver à la surface, desséchant irréversiblement les roches de la croûte. Or l'eau interstitielle des roches joue un grand rôle dans la subduction sur Terre, où elle est conservée dans ses océans. Les roches terrestres contiennent toutes un minimum d'eau résiduelle, ce qui n'est pas le cas dans les conditions du climat infernal de Vénus.

- Volcanisme et impacts météoritiques

Il reste sur Vénus un volcanisme résiduel, entrainant parfois la présence de lave en fusion au sol. D'ailleurs, la surface de Vénus semble jeune, affichant moins d'un milliard d'années du fait d'un volcanisme actif relativement récent.

Un épisode généralisé aurait eu lieu il y a 600 Ma. Émergeant d'un plateau accidenté situé dans l'ouest d'Eistla Regio, le volcan bouclier Gula Mons atteint une altitude de 3 000 m. Dans la vaste région des hautes terres de Beta Regio, il est dominé par deux monts imposants. Le premier, Rhea, est situé à 800 km du deuxième, nommé Theia Mons. Rhea est un massif soulevé entaillé par une vallée axiale, Devana Chasma, longue de 4 600 km, alors que Theia est un volcan. Les reliefs sont à 80 % d'origine volcanique et certaines montagnes sont des coulées de lave.

Les sondes soviétiques Venera 15 et Venera 16 ont répertorié plusieurs cratères à la surface de cette planète.

Manteau et noyau

Vénus possèderait un manteau rocheux représentant environ 52,5 % du rayon de la planète, composé essentiellement de silicates et d'oxydes de métaux.

Le noyau de Vénus serait constitué de deux parties : un noyau externe constitué de fer et de nickel liquides qui représenterait environ 30 % du rayon de la planète ; un noyau interne composé de fer et de nickel solides qui représenterait environ 17 % du rayon de Vénus. Mais cette précision est spéculative en 2009, car contrairement à la Terre, il n'y a pas eu de mesures sismiques. Il n'est pas impossible que le noyau de Vénus soit entièrement liquide. Certains indices pourraient aller dans ce sens, comme l'absence de champ magnétique.

Champ magnétique

Vénus possède un champ magnétique très faible, et traîne dans son sillage une queue de plasma longue de 45 millions de kilomètres, observée pour la première fois par la sonde SOHO en 1997.

L'existence d'un noyau externe de fer liquide (conducteur) tournant sur lui-même crée normalement un champ magnétique par effet dynamo, comme c'est le cas pour la Terre et Mercure. Cependant, Vénus ne possède pas de champ magnétique intrinsèque. En effet, le champ magnétique de Vénus est très faible, et ne résulte que de l'interaction directe de l'ionosphère avec le vent solaire.

L'absence de dynamo s'expliquerait par un manque de convection dans le noyau de Vénus. Cette absence serait due d'une part à la rotation très lente de la planète, mais aussi au faible gradient thermique d'un manteau moins refroidi que celui de la Terre, ce qui empêcherait la solidification du noyau vénusien, limitant grandement la séparation des divers constituants et impuretés, et de là les mouvements internes du fluide métallique du noyau, qui génèrent le champ magnétique.

Rotation

L'un des faits les plus remarquables des paramètres orbitaux de Vénus est sa rotation rétrograde : elle tourne sur elle-même, de façon très lente, dans le sens indirect, alors que les planètes du système solaire ont le plus souvent un sens direct. Vénus fait donc exception à la règle (on peut citer également le cas d'Uranus). Sa période de rotation n'est connue que depuis 1962, date à laquelle des observations radar menées par le Jet Propulsion Laboratory ont permis d'observer la surface de la planète au travers de l'épaisse atmosphère.

Cette rotation très lente, et qui plus est rétrograde, produit des jours solaires bien plus courts que son jour sidéral, alors qu'ils sont plus longs pour les planètes avec une rotation dans le sens direct. Rappelons que le jour solaire est l'intervalle (moyen) entre deux passages consécutifs du Soleil au méridien. Par exemple, la Terre a un jour solaire (moyen) de 24 h et un jour sidéral de 23 h 56 min 4,09 s. Sur Vénus, le jour solaire est de 116,75 jours terrestres (116 j 18 h), alors que le jour sidéral est de 243,018 jours terrestres.

On a donc un peu moins de 2 jours solaires complets pendant la durée d'une année vénusienne. Les journées et les nuits vénusiennes s'étendent tout de même sur près de 2 mois terrestres : 58 j 9 h.

Par ailleurs, une année vénusienne est légèrement plus courte qu'un jour sidéral vénusien, dans un rapport de 0,924.

Origine de la rotation rétrograde

Les causes de la rotation rétrograde de Vénus sont encore mal comprises. L'explication qui a été le plus souvent avancée est une collision gigantesque avec un autre corps de grande taille, pendant la phase de formation des planètes du système solaire.

Une autre explication met en jeu l'atmosphère vénusienne qui, du fait de sa forte densité, a pu influencer la rotation de la planète. Des travaux de Jacques Laskar et Alexandre C. M. Correia prenant en compte les effets de marée thermique atmosphérique montrent le comportement chaotique de l'obliquité et de la période de rotation de Vénus. Vénus aurait donc pu évoluer naturellement vers une rotation rétrograde, qui est un état d'équilibre des différents effets de marée, sans avoir à faire intervenir de collision avec un corps massif. Il n'est cependant pas possible de savoir si l'obliquité de Vénus est passée brusquement de 0° à 180° au cours de son histoire ou si sa vitesse de rotation s'est ralentie jusqu'à une vitesse nulle pour ensuite devenir négative. Les deux scénarios sont possibles et aboutissent au même état d'équilibre actuel.

L'hypothétique synchronisation Terre-Vénus

Les jours solaires vénusiens sont tels que Vénus présente la même face aux observateurs terrestres lors de chaque conjonction inférieure : Vénus dans l'axe Terre-Soleil ; la Terre en opposition vénusienne. En effet, la période entre 2 conjonctions inférieures se déroule sur 5 jours solaires vénusiens (une « semaine vénusienne » en quelque sorte). Cette révolution synodique de Vénus (vue de la Terre) fait 584 jours (583,92108 j exactement), ce qui est effectivement très proche de 5 jours solaires : 5 × 116,7505 j.

Il a été discuté de cette synchronisation Terre-Vénus (les deux principales planètes telluriques). Mais il semblerait bien que l'influence des marées terrestres sur Vénus soit trop ténue pour s'imposer, d'autant qu'elle n'est pas exacte : 583,92108/116,7505 ≈ 5,0014 ; et pas exactement 5. Tandis que le verrouillage gravitationnel de la Lune sur la Terre (1:1) ou de la rotation de Mercure sur sa révolution (3:2) sont exacts et stabilisés.