Vêlage (mise bas) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mécanismes de déclenchement du vêlage

Le déclenchement de la mise bas est induit par un mécanisme hormonal complexe. C’est le fœtus qui déclenche lui-même la cascade hormonale qui aboutira à son expulsion par la production par son hypothalamus d’ACTH. Celle-ci entraîne une production de corticoïdes par les surrénales fœtales, ces corticoïdes agissant directement sur le placenta de la vache en lui faisant produire des œstrogènes à la place de la progestérone. Les œstrogènes stimulent à leur tour la synthèse de relaxine, une hormone produite par le corps jaune et qui va permettre l’ouverture progressive du col utérin et le relâchement des ligaments sacrosciatiques. Les œstrogènes stimulent également la synthèse de prostaglandines de type E, qui jouent un rôle dans le ramollissement du col, et de type F, qui vont lyser le corps jaune et donc stopper sa production de progestérone, puis provoquer les premières contractions myométriales une fois que la progestérone aura cessé de bloquer la parturition. La chute brutale du taux de progestérone explique la chute de température précédant le vêlage. Les contractions du myomètre permettent l’avancée progressive du fœtus dans la filière pelvienne. Cette avancée stimule la dilatation du col, ainsi que la production d’ocytocine qui va amplifier les contractions myométriales, jusqu’à expulsion du foetus.

Lien mère jeune

La relation entre la mère et son veau s'établit dans les heures qui suivent le vêlage, et sa qualité conditionne la survie du veau. Peu de temps avant la mise bas, la vache s'isole, ce qui permet d'éviter que d'autres membres du troupeau interfèrent dans sa relation avec son veau. Le comportement maternel au moment de la parturition est également conditionné par la concentration en ocytocine. Cette hormone facilite la reconnaissance et la mémorisation du veau. Les primipares, qui s'explique d'une part par leur manque d'expérience, et d'autre part par leur moindre synthèse d'ocytocine. Juste après le vêlage, la vache est fortement attirée par le liquide amniotique, et s'approche donc rapidement de son veau. Elle le lèche alors soigneusement jusqu'à ce qu'il soit sec.

Il doit ensuite téter sa mère. Le lait produit par la vache au cours des jours suivant le vêlage est appelé colostrum. Il est particulièrement riche en vitamines, et surtout en immunoglobulines qui vont permettre au veau d’acquérir une première immunité. Ce colostrum doit être ingéré le plus rapidement possible après la naissance. En effet, au cours du temps, la sécrétion lactée de la vache est de moins en moins concentrée en immunoglobulines et la paroi intestinale du veau est de moins en moins perméable à ces anticorps. C’est pourquoi on considère que le colostrum doit être ingéré dans les 12 heures suivant le vêlage.

Dystocies

Le terme dystocie désigne tout vêlage se déroulant avec difficulté, et nécessitant généralement une intervention humaine plus ou moins importante, de la simple traction à la césarienne ou l’embryotomie. Les dystocies peuvent être imputables au veau dans 60% des cas ou à la mère dans 30% des cas, 10% de ces vêlages difficiles ne pouvant être attribués uniquement à l'un ou l'autre.

Dystocies d’origine maternelle

Elles peuvent être par exemple induites par un dysfonctionnement des organes génitaux de la vache. Parmi ces dysfonctionnement, on compte l’inertie utérine. Il s’agit de l’incapacité du myomètre à se contracter suffisamment pour expulser le fœtus. Elle peut être liée à un développement insuffisant du myomètre ou à une production insuffisante de prostaglandine F2alpha. Cette hormone contrôle en effet le déclenchement des contractions utérines. Un déficit minéral en calcium ou magnésium peut également se traduire par une absence de contraction, ces ions intervenant dans la réponse du muscle à la stimulation de la prostaglandine. La progression normale du fœtus peut également être entravée par la non-ouverture du col utérin, généralement liée à une insuffisance en ions Ca²+. Enfin, les primipares voient parfois leur parturition différée par une atrésie du vagin et de la vulve, qui ne nécessite que très rarement une intervention chirurgicale.

Le bassin de la vache joue un rôle important dans un vêlage. Il constitue un canal osseux que le veau doit obligatoirement franchir lors de la mise bas, et s’il est trop étroit cela peut compromettre le bon déroulement de cette étape. Le bassin est composé d’un plafond formé par le sacrum et les vertèbres coccygiennes, de coxaux qui forment les parois latérales, prolongées par les ligaments sacro-sciatiques et d’un plancher formé par la partie inférieure des coxaux et le pubis.

Dystocies d’origine fœtale

Disproportion foeto-pelvienne

La très large majorité des dystocies sont liés à une disproportion de la taille du fœtus par rapport à celle de la filière pelvienne. Le problème peut provenir de la mère, qui peut présenter un canal pelvien particulièrement étroit, mais il est bien souvent lié à un veau trop gros. On rencontre plus couramment cette difficulté chez certaines races bovines que chez d’autres, dont les veaux ont tendance à être plus lourds. La blanc bleu belge est particulièrement concernée, notamment du fait de la présence du gène culard dans cette race. Toutefois, d’autres facteurs de la race entre en jeu comme l'âge de la vache (il y a plus de riques chez les génisses), le poids de la vache, le sexe du veau (plus de risques si le veau est un mâle), ou l'engraissement de la vache.

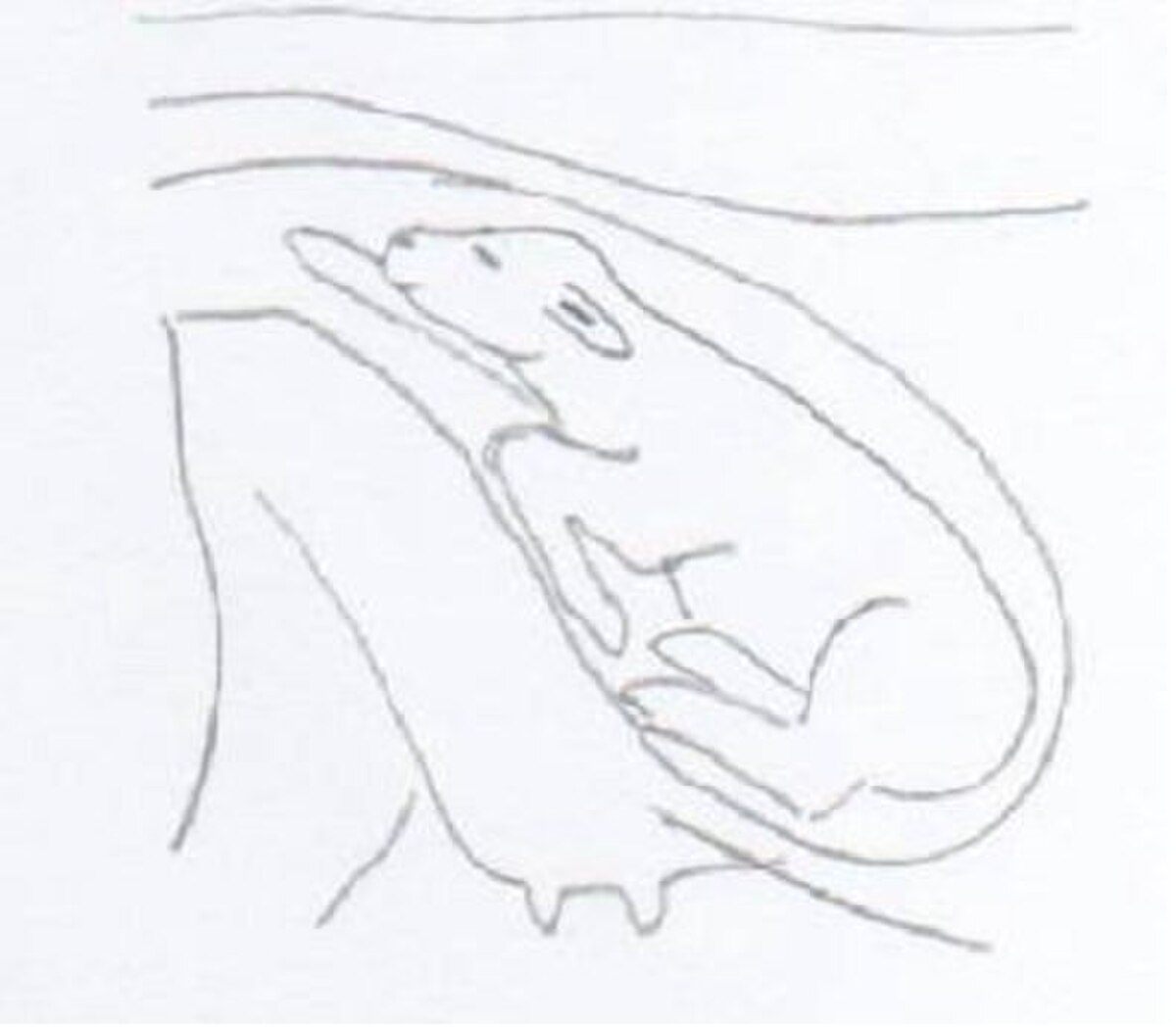

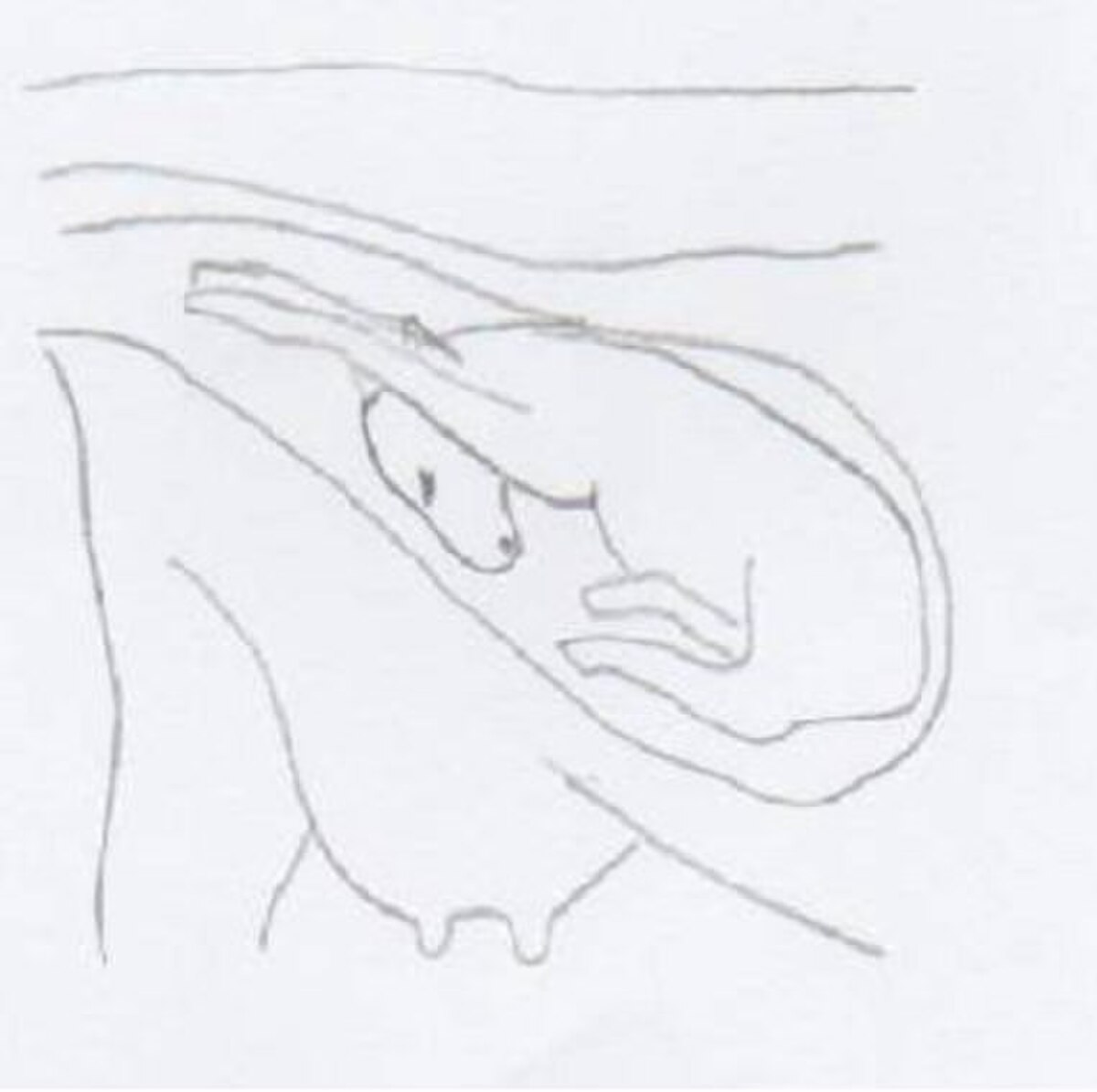

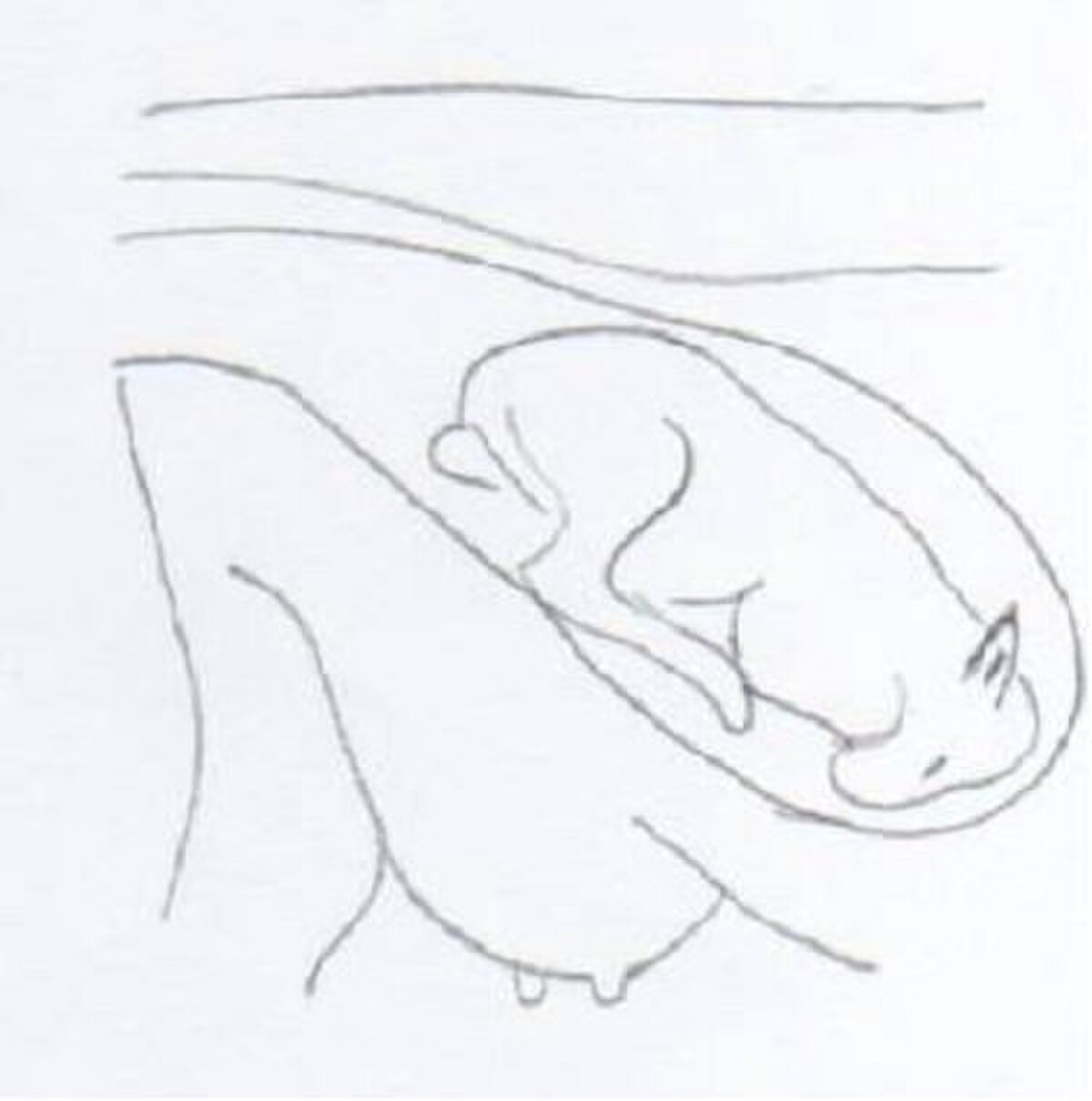

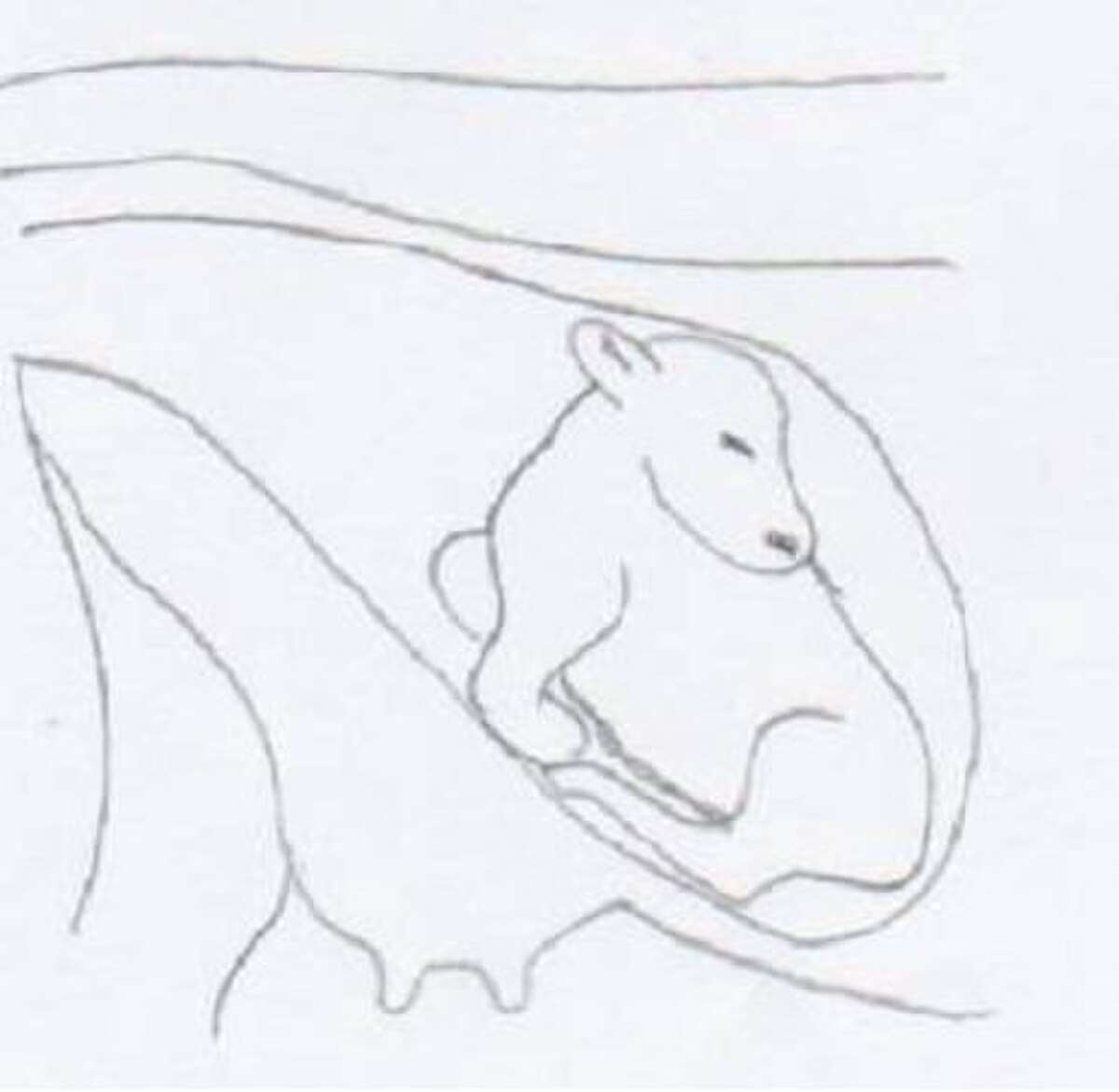

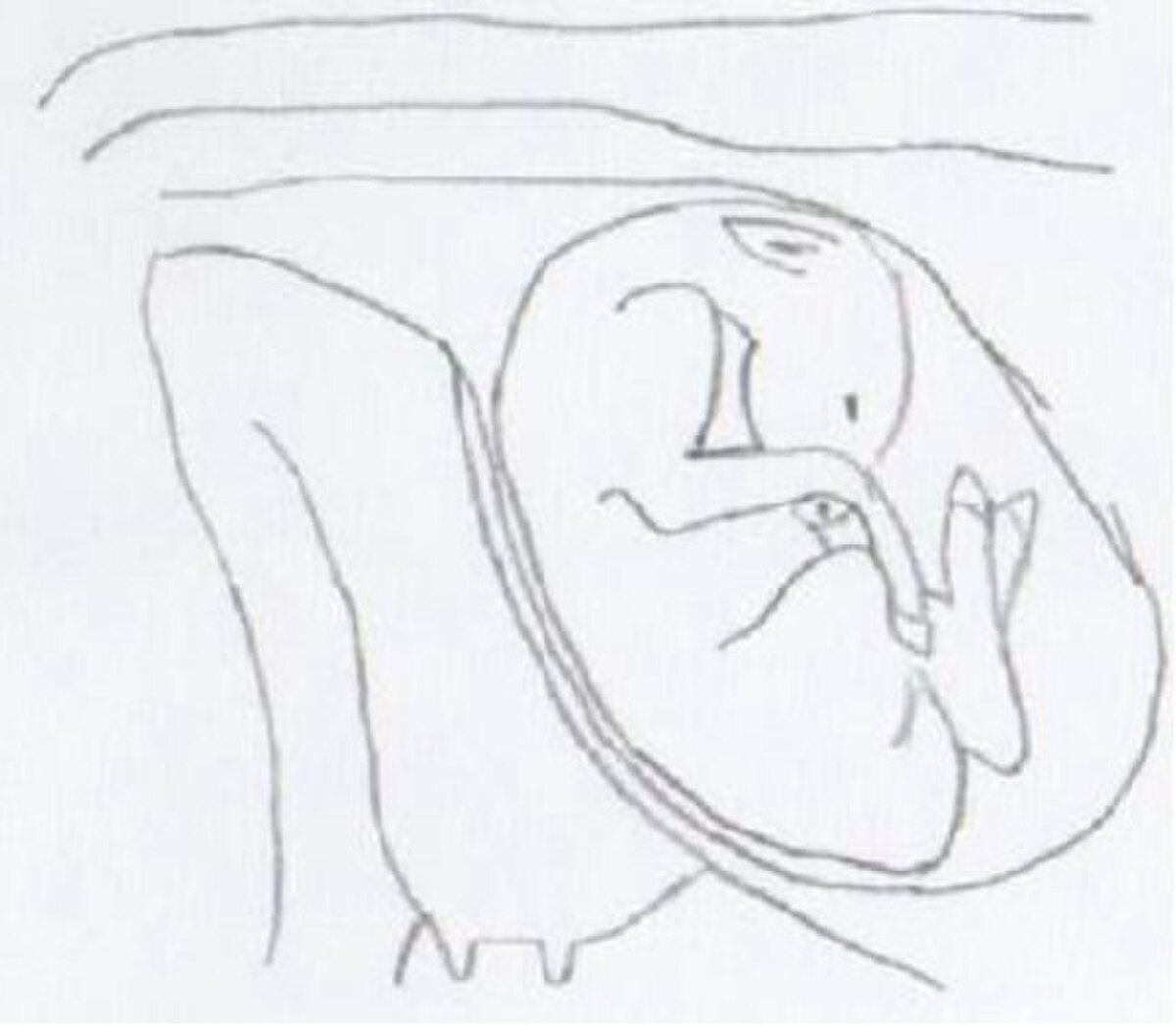

Mauvaise posture du fœtus

Le vêlage dystocique peut être lié à une position anormale du fœtus, qui entrave sa progression dans la filière pelvienne. Une intervention humaine peut être nécessaire pour remettre le fœtus en position convenable.

Intervention humaine

Parfois, l'homme doit intervenir pour que le vêlage se déroule au mieux. Cette intervention humaine n'est pas nouvelle. En effet, la mise-bas des vaches est une scène fréquente dans l’art égyptien, et dans la quasi-totalité des représentations des vachers aident les bêtes à vêler, indiquant l'importance de l'intervention humaine dés l'Égypte antique. Il est par ailleurs probable que les Égyptiens savaient pratiquer certains gestes obstétricaux simples, comme en témoigne le « papyrus gynécologique », retrouvé avec le « papyrus vétérinaire de Kahun » et parlant vraisemblablement d'obstétrique animale.

Traction

Lorsque les contractions de la vache se montrent insuffisantes pour permettre l’expulsion du veau, l’homme peut intervenir en tirant le veau. Pour effectuer une force de traction, il faut attacher des lacs de vêlages aux membres du veau qui sont visibles (généralement les pattes avant). Ces lacs sont reliés à un petit bâton qui facilite la traction par l’homme. Mais une aide mécanique est parfois indispensable pour exercer une force suffisante. Les vêleuses permettent d’exercer une force de traction pouvant s’élever jusqu’à 450 kg, contre 70 kg pour les contractions de la vache.

Césarienne

La césarienne permet de sortir le veau sans passer par les voies naturelles, ce qui peut se montrer indispensable lorsque le veau est très gros par rapport à l’ouverture pelvienne de la mère. L'incidence des césariennes en élevage varie principalement suivant la race. Elles sont très fréquentes chez la blanc bleu belge pour laquelle 69 % des vêlages se font par césarienne, courantes chez la charolaise (4 % des vêlages) et plutôt rares chez les autres races.

La césarienne se réalise généralement du côté droit, de façon à ne pas être gêné par les intestins, mais elle peut également s'effectuer à gauche ou sous le ventre, à droite ou à gauche.

Embryotomie

L'embryotomie est une pratique permettant l’extraction du veau lorsque celui-ci est mort et qu’il est impossible de le sortir par traction sans risques pour la vache. Elle consiste à sectionner le veau en plusieurs parties. Il s’agit d’une méthode obstétricale sanglante, la seule qui pouvait être pratiquée avant les années 1950 et le développement de la pratique de la césarienne.

Complications

Une intervention humaine au cours d’un vêlage peut rencontrer diverse complications. Tout d’abord, la traction exercée sur le veau peut provoquer des lésions aux voies génitales de la vache. Ensuite, il peut arriver que la partie antérieure du veau s’engage jusqu’au thorax mais que la partie postérieure reste coincée. On parle alors de veau incarcéré. La survie du veau est alors compromise car il y a pression sur son cordon ombilical. Si l'extraction de la partie antérieure du veau est passée sans problème, on considère que le veau peut supporter la situation durant 5 à 7 minutes. Si l'extraction de la partie antérieure du veau a été difficile, le veau ne supportera pas l'incarcération.

Conséquences des dystocies en élevage

Les dystocies ont diverses conséquences préjudiciables en élevage. Elles augmentent de manière significative les risques de mortinatalité du veau, et les veaux nés sont plus sujets à la mortalité précoce et aux maladies. En effet, leur immunité est souvent défaillante. Pour la mère, il y a un risque de mortalité supérieure lors d’un vêlage dystocique, ainsi qu’un risque d’altérer sa fertilité future et de contracter plus facilement des maladies puerpérales.

Elles ont également un coût économique direct pour l’éleveur lié aux frais vétérinaires.