Valve mitrale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

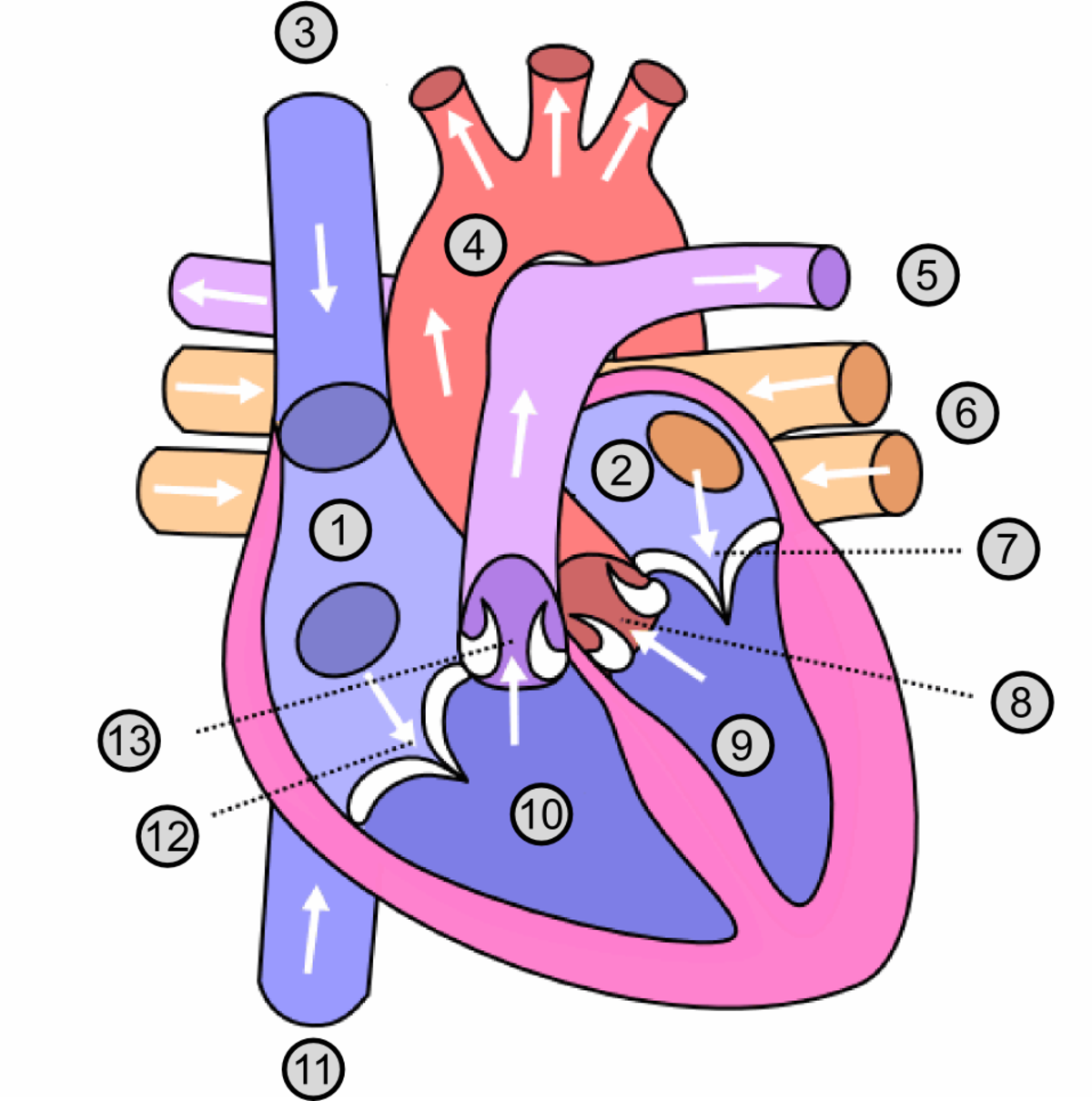

La valve mitrale (VM) ou valve bicuspide ou valvule mitrale est la valve cardiaque qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. La valve mitrale et la valve tricuspide sont également appelée valves atrio-ventriculaires car elles séparent les oreillettes des ventricules.

|

Historique

André Vésale compare la forme des deux feuillets valvulaire à une coiffe d'évèque, la mitre, d'où l'adjectif mitral caractérisant la valve.

Physiologie

La diastole (ou relâchement, par opposition à la systole=contraction) ventriculaire est séparée en trois phases suivant la variation de son volume : successivement, on a une courte phase de relaxation isovolumétrique (ventricule de volume constant et minimal), une phase de remplissage passive du ventricule et une phase de remplissage active par contraction des oreillettes.

Pendant la phase de relaxation isovolumique, les valves aortique et mitrales sont fermées : la pression dans le ventricule chute rapidement. Dès que cette pression devient inférieure à la pression auriculaire, la valve mitrale s'ouvre. Le ventricule se remplit alors rapidement alors que l'oreillette est au repos (remplissage ventriculaire passif lors de la diastole), puis le remplissage ralentit et enfin survient la contraction (systole) auriculaire (remplissage actif).

Cette systole auriculaire contribue d'autant plus au remplissage que la fréquence cardiaque est élevée. Son rôle est particulièrement important en cas d'obstacle à l'écoulement du flux sanguin entre les oreillettes et les ventricules comme lors du rétrécissement mitral. Dans ce dernier cas, l'obstacle mécanique se traduit sur le plan hémodynamique par l'apparition d'un gradient de pression diastolique plus important entre l'oreillette et le ventricule gauche. Ce gradient est d'autant plus élevé que la surface valvulaire est basse et d'autant plus élevé que le débit traversant l'orifice sténosé est élevé/ La mesure de cette différence de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche durant la diastole permet ainsi d'estimer la surface de la valve mitrale par la formule de Gorlin.

Anatomie

L'appareil mitral est constitué de 3 éléments : un anneau, un voile constitué de 2 valves et un appareil sous-valvulaire composé des cordages et des piliers.

Lors de la diastole, en position ouverte, la valve mitrale a un aspect d'entonnoir, avec un diamètre de 32 mm au niveau de l'anneau et de 26 mm au niveau du sommet des valves.

La surface mitrale normale est de 4 à 6 cm² chez l'adulte.

Anneau mitral

Les deux valves mitrales sont fixées sur un anneau fibreux, dont la partie antérieure (le tiers de sa circonférence) correspond à l'insertion de la grande valve, sous l'anneau aortique et la partie postérieure (les deux tiers de sa circonférence) à l'insertion de la petite valve. Cette dernière portion est mobile et correspond à la partie pouvant se dilater lors des maladies cardiaques comportant une dilatation du ventricule gauche et celle de l'anneau. Sa forme correspond globalement au contour d'une selle de cheval, les parties les plus éloignées de la pointe du ventricule gauche étant antérieure et postérieure.

Au pourtour de cet anneau sont situés la veine coronaire (sinus coronaire et l'artère circonflexe (faisant partie des artères coronaires).

Valves

La valvule mitrale comporte deux valves : la grande valve (ou valve septale, ou feuillet antérieur) très mobile et la petite valve (ou valve pariétale ou feuillet postérieur) qui servant de butée à la grande valve pour assurer la coaptation et permettre la continence lors de la contraction (systole) ventriculaire. On distingue deux faces : la face supérieure ou auriculaire (c'est-à-dire, donnant sur l'oreillette gauche) et la face inférieure ou ventriculaire. La valve postérieure peut comporter plusieurs échancrures ou indentations alors que la valve antérieure est habituellement d'un seul tenant.

Les lieux où les deux feuillets se rejoignent s'appellent des commissures.

Appareil sous-valvulaire

Il est constitué de deux piliers musculaires et de cordages. Les cordages, constitués de tissus élastiques (non musculaire) relient le sommet des piliers aux 2 valves. Les cordages primaires s’insèrent sur le bord libre des valves et les cordages secondaires sur la face inférieure (ou ventriculaire) des valves. Les piliers sont également appelés « muscles papillaires ». Leur insertion est variable ainsi que le nombre de cordages s'y attachant.