Utopia (livre) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| L'Utopie | |

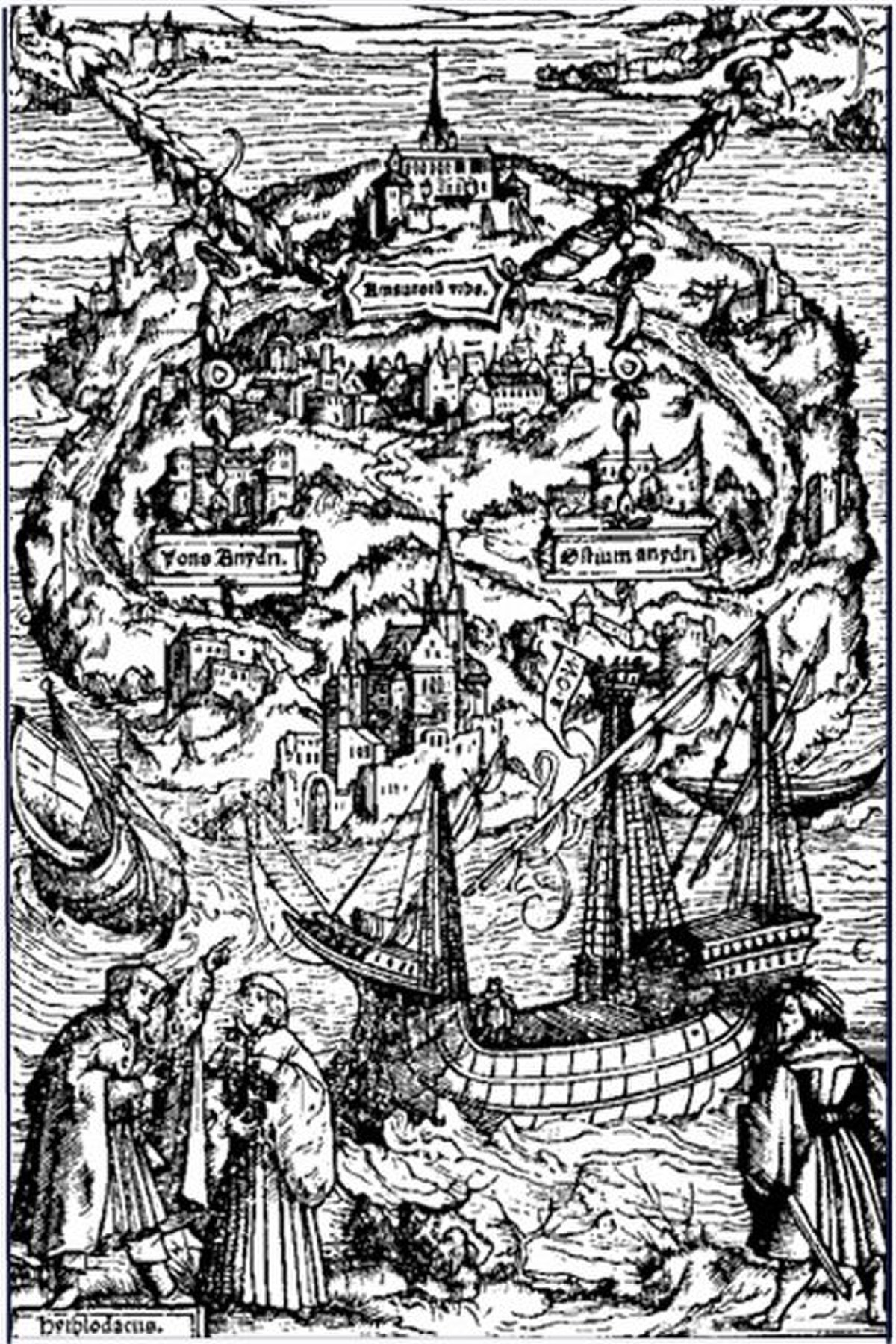

| Gravure de Ambrosius Holbein pour une édition de 1518. Le coin en bas à gauche montre le voyageur Raphael Hythlodaeus décrivant l'île | |

| | |

| Auteur | Thomas More |

|---|---|

| Genre | Satire |

| Titre original | Utopia |

Utopia (Le nom complet en latin est De optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia, ou par extense, Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia) est l'un des ouvrages de Thomas More, qui a eu un succès particulier en France au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle.

Bien que Thomas More ne fût pas économiste, mais juriste, historien, théologien et homme politique, Utopia, qui n'était pas un traité d'économie, mais plutôt une satire de la société de son temps, fut repris au XIXe siècle, sans doute par un effet de biais, pour construire des théories économiques (voir Histoire de la pensée économique).

Contexte historique

En 1516 paraît en latin chez l’éditeur Thierry Martens de Louvain en Flandre, un livre étrange dont l’auteur Thomas More (Morus en latin), avocat des bourgeois de Londres et depuis peu passé au service de la diplomatie du roi d’Angleterre Henri VIII, était réputé l’ami d’Érasme.

Ce livre portait un titre construit d’après une double racine grecque signifiant « lieu qui n’est nulle part » (ou-topos en grec), mais aussi « lieu de bonheur » (eu-topos en grec), il connut un succès immédiat. D’autres éditeurs entreprirent d’éditer le livre :

- Gourmont à Paris en 1517,

- Alde à Venise en 1519,

- d’autres encore à Vienne, à Florence, à Bâle une nouvelle fois, etc.

On traduisit Utopia en italien, à Venise en 1548, en français, à Paris en 1550, mais ce n’est qu’en 1551, seize ans après la mort de Thomas More, que parut à Londres chez Ralph Robinson la traduction anglaise d’un ouvrage qui avait déjà fait le tour du monde.

Les humanistes, ces savants qui ouvraient la nouvelle page de la modernité en se consacrant à la redécouverte de l’Antiquité et de ses savoirs, les clercs qui s’interrogeaient sur le présent et l’avenir de l’Église romaine, les magistrats au service du droit et des États, les bourgeois instruits des villes marchandes, assurèrent la réputation de Utopia. Du coup, l’éditeur flamand qui en avait eu la primeur en tira huit éditions entre 1516 et 1520 ; le célèbre Frober de Bâle — pour lequel travaillait Érasme — en publia deux éditions.

L’Utopie de Thomas More a eu en France un retentissement particulier au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle : en 1643, en 1715, en 1730, en 1741, en 1780 : éditions, traductions nouvelles, rééditions, n’ont cessé de se succéder, faisant ainsi de cette œuvre l’un des livres les plus lus de la littérature européenne moderne pendant les Lumières.

L'originalité comme le succès de ce roman ont conduit à des imitations et cette œuvre se trouve ainsi à l'origine d'un nouveau genre littéraire auquel on donne précisément le nom d'utopie.

Au XIXe siècle, le mot utopie a servi à la construction de systèmes socialistes, avec d'autres sources plus idéologiques que l'intention initiale de Thomas More :

- Saint-Simon (comte de) : voir l'article sur le saint-simonisme, et l'analyse qu'en fait Pierre Musso,

- Charles Fourier,

- Pierre Leroux,

- Pierre Joseph Proudhon.