Uranus (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Composition interne

Uranus est une planète géante gazeuse, comme Jupiter, Saturne et Neptune. Même si la composition interne d’Uranus est peu connue, il est certain que sa structure est différente de celle de Jupiter et Saturne. En théorie, elle serait composée d’un noyau solide de silicates et de fer d’environ 7 500 km de diamètre, entouré d’un manteau composé de glace d'eau mélangée à de l'hélium, du méthane et de l’ammoniac sur une épaisseur de 10 000 km, puis d’une couche superficielle d’hydrogène et d’hélium liquide, épaisse d’environ 7 600 km qui se fond graduellement dans l’atmosphère. À la différence de Jupiter et Saturne, Uranus n’est pas assez massive pour que l’hydrogène existe à l’état métallique autour du noyau.

Atmosphère

L’atmosphère d’Uranus est composée principalement de dihydrogène (H2) à 83 %, d’hélium (He) à 15 %, de méthane (CH4) et d’ammoniac (NH3). Cette atmosphère occuperait près de 30 % du rayon de la planète, soit 7 500 km.

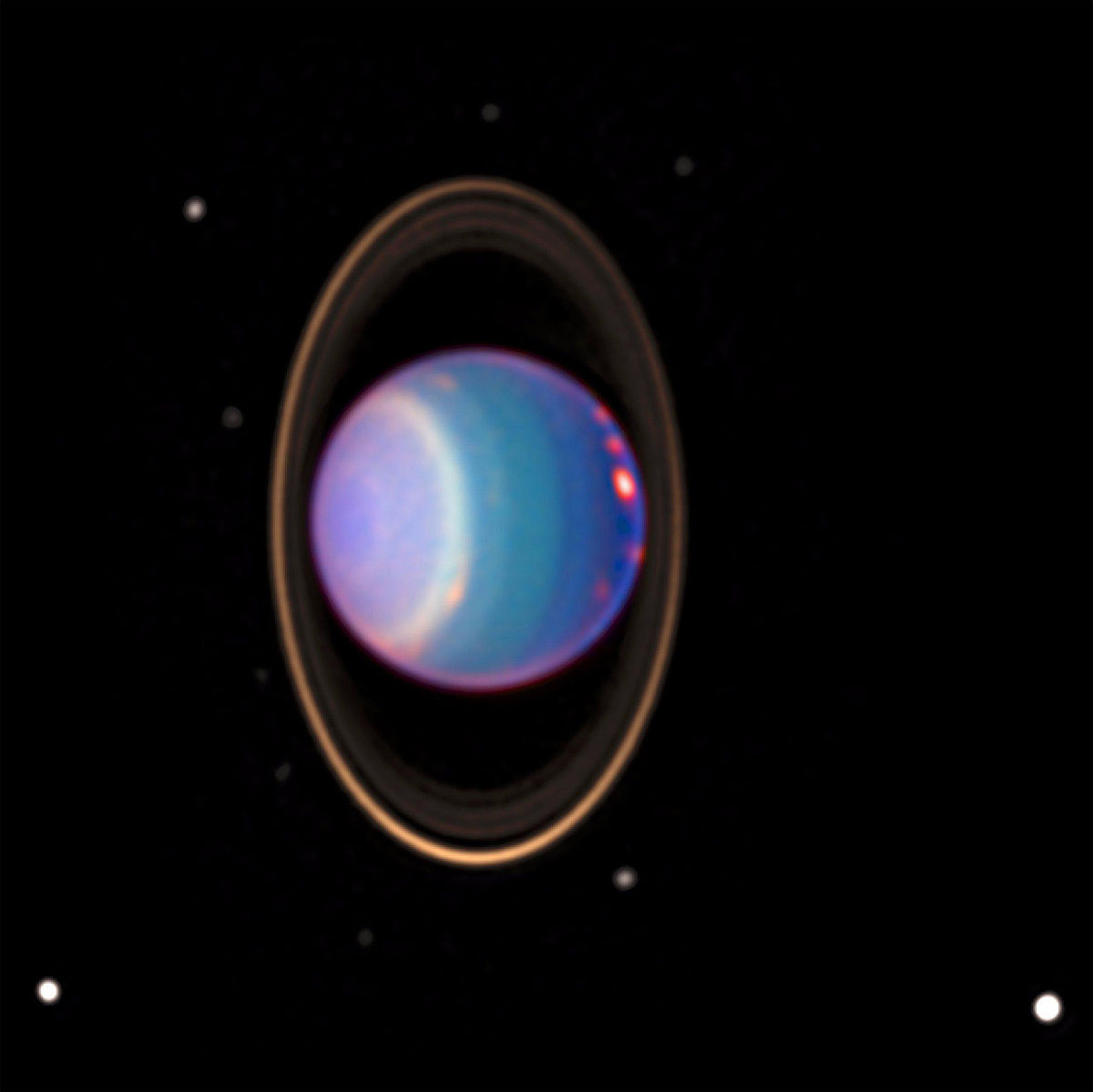

La couleur bleu-vert d’Uranus est due à la présence de méthane dans l’atmosphère, qui absorbe principalement le rouge et l’infrarouge.

Des nuages ont été détectés en haute altitude et se déplaceraient d’est en ouest entre 40 et 160 m/s. Des mesures ont révélé également des vents soufflant à 100 km/h dans le sens contraire au niveau de l’équateur.

Anneaux planétaires

Uranus possède au moins 13 anneaux principaux. Cinq ont été découverts en 1977 grâce aux observations d’occultations d’étoiles par Uranus. Six autres furent observés par Voyager 2 entre 1985 et 1986. Les deux derniers furent découverts grâce au télescope spatial Hubble en décembre 2005.

Les anneaux d’Uranus sont fins et ont des bords nets ; entre eux s’étend un milieu diffus. Les particules qui les composent ont des dimensions de l’ordre du centimètre et un albédo moyen de 0,15 qui les rend très peu visibles.

Si les 10 premiers anneaux d’Uranus sont fins et circulaires, le dernier, l’anneau ε, est plus excentrique et plus large, de 20 km au point le plus proche de la planète à 98 km au point le plus éloigné. Il est encadré par deux satellites « bergers », Cordélia et Desdémone. Les deux derniers anneaux sont très nettement plus éloignés, l’anneau μ se situant deux fois plus loin qu’ε, par exemple.

| Nom | Distance (km) | Épaisseur (km) |

|---|---|---|

| ζ | 38 000 | 2 |

| 6 | 41 840 | 1 à 3 |

| 5 | 42 230 | 2 à 3 |

| 4 | 42 580 | 2 à 3 |

| α | 44 720 | 7 à 12 |

| β | 45 670 | 7 à 12 |

| η | 47 190 | 0 à 2 |

| γ | 47 630 | 1 à 4 |

| δ | 48 290 | 3 à 9 |

| λ | 50 020 | 1 à 2 |

| ε | 51 140 | 20 à 100 |

| ν | ~ 66 000 | ? |

| μ | 97 734 | ? |

Inclinaison de l’axe

Les régions en vert et bleu laissent facilement pénétrer les rayons du Soleil à travers l’atmosphère. Les régions en rouge et en orange indiquent la présence de nuages en haute altitude.

À la différence de toutes les autres planètes du système solaire, Uranus est très fortement inclinée sur son axe puisque celui-ci est quasiment parallèle à son plan orbital. Elle roule pour ainsi dire sur son orbite et présente alternativement son pôle nord, puis son pôle sud au Soleil (même si la désignation de nord ou de sud est assez délicate dans ce cas précis).

Au moment du survol de la planète par Voyager 2 en 1986, le pôle sud d’Uranus était orienté presque directement vers le Soleil. On peut dire qu’Uranus a une inclinaison légèrement supérieure à 90° ou bien que son axe a une inclinaison légèrement inférieure à 90° et qu’elle tourne alors sur elle-même dans le sens rétrograde. Ces deux descriptions sont équivalentes d’un point de vue physique mais il en résulte une définition différente du pôle nord et du pôle sud.

Une des conséquences de cette orientation est que les régions polaires reçoivent plus d’énergie du Soleil que les régions équatoriales. Néanmoins, Uranus reste plus chaude à son équateur qu’à ses pôles. Le mécanisme qui en est la cause reste encore inconnu. Des théories proposent d'expliquer cette inclinaison en faisant appel à une collision cataclysmique avec un autre corps, pendant sa formation peut-être, ou par une interaction avec un ancien gros satellite, depuis éjecté. Il semblerait également que l’importante inclinaison d’Uranus entraine des variations saisonnières extrêmes dans son climat.

Champ magnétique

Le champ magnétique d’Uranus est à peu près de la même intensité que le champ magnétique terrestre. En revanche, il est incliné de 59° par rapport à son axe de rotation. Il trouve probablement son origine, comme celui de toutes les autres planètes, dans un effet dynamo lié à la rotation rapide des couches internes fluides. Il est possible que cette inclinaison résulte de la combinaison d’un champ magnétique « fossile », résidu de la nébuleuse solaire à partir de laquelle s’est formé le système solaire, et de l’effet dynamo actuel.