Tulipomanie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- (en) Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, 2005 ;

-

- traduction française Robert J. Shiller, Exubérance Irrationnelle, Valor, Paris ;

- (en) Doug French, « The Dutch monetary environment during tulipomania (Environnement monétaire néerlandais pendant la crise de la tulipe) », 2006. Consulté le 24 juin 2008 ;

- édition originale : Charles Mackay, « Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds », 1841, Richard Bentley ;

-

- (en) Charles Mackay, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Wilder Publications, 2008 ;

- (en) Charles P. Kindleberger et Robert Aliber, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises (5th ed.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005

- La 4e édition de cet ouvrage est disponible en français : Charles P. Kindleberger, Histoire des crises financières (4e édition), Valor, Paris, 2005

- (en) Peter M. Garber, « Tulipmania », dans Journal of Political Economy, vol. 97, no 3, 1989, p. 535-560 ;

- (en) Peter M. Garber, Famous First Bubbles (Célèbres bulles spéculatives de l’histoire), MIT Press, Cambridge, 2000, 35–54 p. ;

- (en) Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, University of Chicago Press, Chicago, 2007 ;

- (en) Mike Dash, Tulipomania: The Story of the World’s Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions It Aroused (La Tulipomanie, histoire de la fleur la plus convoitée et des passions extraordinaires qu’elle a suscitées), Gollancz, Londres, 1999 ;

- (en) Earl Thompson, « The tulipmania: Fact or artifact? (La tulipomanie, vérité ou fabrication ?) », dans Public Choice, vol. 130, no 1–2, 2007, p. 99–114 ;

- Alain Tapié, Le sens caché des fleurs dans la peinture au XVIIe siècle, in Symbolique et botanique, Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen, 1987 Catalogue de l’exposition.

- Alain Tapié, Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle : méditation sur la richesse, le dénuement et la rédemption, Musée des Beaux-Arts de Caen ; musée du Petit-Palais à Paris, Caen - Paris, 1990 (réimpr. 1991) Catalogue de l’exposition.

- Anna Pavord (2001). La Tulipe, Actes Sud (Arles) : 439 p.

La crise de la tulipe dans les arts

Quelques exemples dans la peinture

Selon un travail de recherche inédit présenté à l’université de Lausanne, l’Église condamne fermement la spéculation en 1636, autant pour prévenir une crise économique que par souci éthique, les industries somptuaires étant découragées dans la société calviniste. En effet, si l’envol extravagant des prix irrite les horticulteurs, il heurte aussi les sensibilités. Dans la culture de l’époque, comme le montre le terme de Windhandel, la tulipomanie apparaît à la fois comme une menace économique et une folie qui doit nécessairement aboutir à la catastrophe. Les peintures du siècle d’or naissant s’inscrivent dans la tradition humaniste satirique de la Folie et des Vanités. Le thème de la Vanité s’appuyait particulièrement sur l’Ecclésiaste et celui de la caducité des choses sur le Livre des Psaumes.

On ne s’étonnera donc pas de la place qu’occupe la tulipe dans les natures mortes hollandaises et flamandes du début du XVIIe siècle, traitées comme des Vanités. D’abord simple curiosité pour les botanistes au début du siècle auxquelles sont destinées les planches illustrées, la tulipe devient un sujet à la mode pour les peintres, les tableaux la représentant étant une alternative durable aux fleurs périssables. La tulipe s’ajoute alors à la liste d’objets qui symbolisent à la fois la caducité, comme les fleurs et le crâne, mais en raison de l’envol des cours elle peut également signifier la vanité du luxe, comme les bijoux ou les bibelots rares. La chute brutale des cours en 1637 ne fait que conforter cette symbolique.

Si la rose représente souvent la vanité de la beauté éphémère (Mignonne allons voir si la rose), la tulipe prend donc d'autres significations dans l'art. Dans la Vanité ci-contre de Jacob de Gheyn, peinte en 1603, la tulipe est associée à la fortune et l’ostentation des richesses, symbolisées par les pièces d’or espagnoles abandonnées sur le rebord de la niche par leur propriétaire (riche négociant ou changeur ?) dont il ne reste que le crâne. L’œuvre précède la crise, mais la tulipe dénote déjà l’objet rare, précieux, essentiellement périssable. Une inscription en haut de la niche porte les mots Vita Humana (« vie humaine »), ici résumée à la recherche des vanités. Les figures des philosophes sculptés dans la partie supérieure du tableau de part et d’autre de la niche, tendent le doigt vers la bulle transparente qui représente le monde trompeur des apparences (le reflet) et donc la folie des hommes.

En 1635, deux ans avant la crise, le peintre Jacob Marrel se représente devant son chevalet en train de peindre un bouquet de fleurs où triomphe une tulipe. Mais en 1637, il peint une Vanité qui représente une niche où un bouquet semblable, un violon, un recueil de musique et de menus objets du quotidien voisinent avec un crâne, tandis qu’un angelot de pierre souffle des bulles de savon ironiques.

En 1640, Hendrick Pot se moque de la crise dans un tableau allégorique, Char des fous de Flore. Flora, déesse des fleurs, est assise sur un char poussé par le vent (symbole de la légèreté et de l’inconstance), les bras remplis de tulipes. Ses compagnons, qui portent le capuchon des fous (ou des sots) orné de tulipes, sont un alcoolique (allusion aux tavernes où se négociaient les effets, lieux de débauche et de jeux d’argent) et deux hommes (sans doute le Gaergoedt des pamphlets, ou l’Avarice, et la fraude) prenant l’argent des naïfs qui va gonfler une bourse déjà bien remplie (représentant littéralement l’« appât du gain »). Le char est conduit par une femme aux deux visages, allégorie polysémique de la fausseté et du mensonge, de l’avant et de l’après, et, ironiquement, de la prudence; c’est aussi la fortune aux deux visages, souriant un jour aux fous et le lendemain leur faisant grise mine. Le char est suivi par des tisserands en goguette (les acheteurs irréfléchis, qui se ruinent en échangeant le fruit de leurs labeurs contre du vent). Le char de la Fortune qui passe au premier plan a pour l’instant le vent en poupe, mais on voit au second plan un char identique voguer sur les flots cette fois en luttant contre des vents contraires. Le motif de l’horloge est comme dans les vanités l’emblème du temps qui passe et que l’on ne peut racheter si on l’a gaspillé en vaines poursuites. Ce tableau est à rapprocher de la Nef des fous ou du Char de foin de Jérôme Bosch au musée du Prado. Le tableau de Pot, comme celui de Gheyn, insiste sur le thème du vent, allusion à l’Ecclésiaste : Gheyn peint la légère fumée qui s’élève du gobelet d’argent placé symétriquement à la tulipe dans sa Vanité, et Pot peint une fumée noire qui s’exhale de la bouche de la figure de proue du char de la Fortune dans le second tableau. Tout part en une fumée emportée par le vent. Les spectateurs auraient identifié sans peine les codes d’une scène qui s’inscrit dans la tradition des soties, mais aussi du carnaval et de la fête des fous.

Au même moment, Jan Bruegel le Jeune peint une Satire de la tulipomanie où l’on voit une société de singes plantant, récoltant, vendant des tulipes, comptant leur argent, passant en jugement pour défaut de paiement, finissant au pilori ou même au cimetière. On doit aussi à Jan Bruegel le jeune un Panier de fleurs dans le style des compositions florales de son père, d’où pendent tristement des tulipes à longue tige, tombées comme Icare pour avoir voulu s’élever trop haut. Se greffant sur le thème traditionnel de la Chute d’Adam et Ève, mais aussi sur celui des vicissitudes de la roue de la Fortune, la débâcle annoncée de 1637 (« L’Orgueil » dit la Bible que les calvinistes sont tenus de lire, « précède la chute ») se coule naturellement dans le moule de récits archétypaux qui peuvent expliquer sa popularité en tant qu’exemplum.

Cependant la crise de la tulipe n’affecte pas le genre de la nature morte, où elle continue à s’imposer longtemps après 1637, avec des variétés toujours nouvelles et plus somptueuses, reflétant le succès commercial de cette fleur et l’engouement durable qu’elle suscite chez les amateurs. Ce succès ne s’est jamais démenti et fait d’elle encore aujourd’hui un des fleurons de l’horticulture néerlandaise.

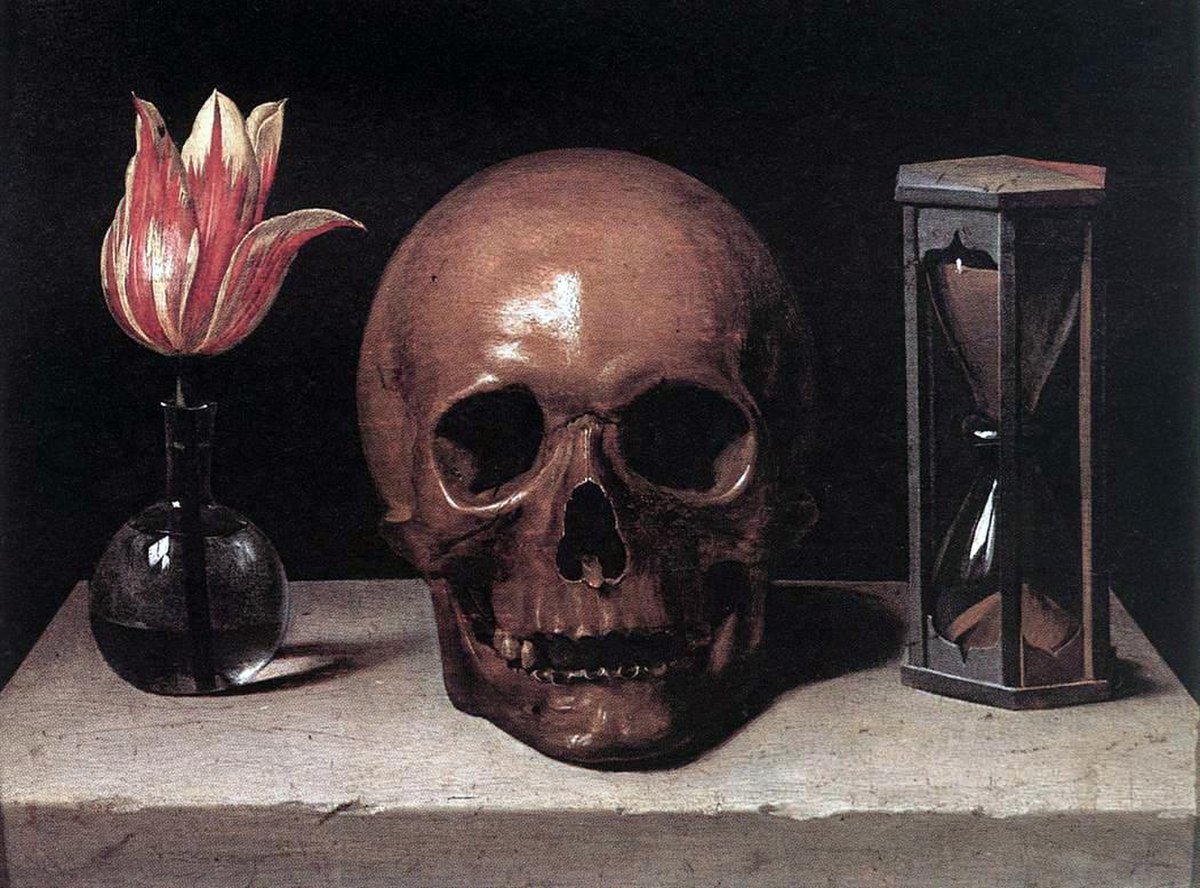

Lorsque le flamand Philippe de Champaigne peint la Vanité ci-contre à l’austérité toute janséniste en 1646, il n’a besoin que de trois objets pour résumer la vie humaine : tout est dit avec le crâne (memento mori), le sablier qui marque la fuite du temps et la tulipe flammée dans un vase bulle. Neuf ans après la crise de la tulipe, la fleur, ici une variété panachée précieuse, reste pour ses contemporains une métonymie riche de sens, qui évoque nécessairement l’orgueil, la chute et la vanité des entreprises humaines.

La tulipomanie dans la littérature

En 1688, lorsque Jean de la Bruyère mentionne l’amateur de tulipes dans les Caractères au chapitre « De la mode », il ne mentionne nullement la tulipomanie comme un phénomène économique de masse, mais comme une mode qui fait des victimes chez les fous. De même lorsqu’Alexandre Dumas et Auguste Maquet rédigent La Tulipe noire (1850) ils en situent l’action en 1672, l’année de l’accession de Guillaume d’Orange au poste de Stathouder des Provinces-Unies, trente-cinq ans donc après la crise de la tulipe. Le héros du roman, comme le personnage de La Bruyère, consacre tous ses efforts à créer une tulipe noire, symbole de l’impossible rêve, surveillé de près, mais en secret, par un rival qui convoite la fleur précieuse. De la tulipomanie, Dumas n’a conservé que l’idée d’une quête obsessionnelle de la fleur rare et unique et de l’appât du gain qu’elle peut susciter.

À la fin des années 1980, le livre de Simon Schama, L’Embarras de richesses, produit un regain d’intérêt durable pour le siècle d’or néerlandais en dehors d’un public de spécialistes. Des romanciers tels que Gregory Maguire (Confessions of an Ugly Stepsister : Les Confessions d’une des méchantes belles-sœurs, 1999) ou Deborah Moggach (Tulip Fever : La Fièvre de la tulipe) et plus récemment Olivier Bleys (Semper Augustus) s’emparent de cet épisode haut en couleurs et utilisent la folie de la tulipe comme ressort dramatique. L’action du roman d’Olivier Bleys commence au moment où la spéculation sur la tulipe commence à s’emballer, miroir aux alouettes où le héros va se faire prendre. Les détails de la crise correspondent au tableau brossé par McKay et la chute des prix résulte, comme chez cet auteur, de l’intervention des autorités. Selon un critique, le roman d’Olivier Bleys est « est inspiré de Max Weber, ce sociologue qui pointa la naissance du capitalisme moderne ».

La tulipomanie dans la culture populaire

L’éditeur anglais JKLM Games a publié en 2008 le jeu de société Tulipmania inspiré de cet épisode historique.