Tube de Crookes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Expériences avec les tubes de Crookes

Les tubes de Crookes furent utilisés dans de très nombreuses expériences afin de déterminer la nature des rayons cathodiques Deux théories coexistaient : William Crookes et Cromwell Varley croyaient qu'il s'agissait de « corpuscules » ou « matière radiante » c'est-à-dire d'atomes chargés électriquement. Les chercheurs allemands Eilhard Wiedemann, Heinrich Hertz et Eugen Goldstein pensaient qu'ils s'agissait de vibrations de l'éther, une nouvelle forme de rayonnement électromagnétique, et qu'elles étaient distinctes des porteurs de courant dans le tube,. Le débat continua jusqu'à ce que J. J. Thomson mesure leur masse, prouvant qu'ils avaient affaire à des particules chargées négativement inconnues auparavant, qu'il appela « corpuscules », mais qui furent plus tard appelées électrons.

Expérience de la croix de Malte

En 1869, Juliusz Plücker construisit une anode avec une forme de croix de Malte dans le tube. Cette dernière était montée sur pivot, et pouvait donc s'incliner jusqu'au plancher du tube. Lorsque le tube était allumé, il projetait une ombre en forme de croix sur la matière fluorescente dans la partie arrière du tube, montrant que les rayons se déplaçaient en ligne droite. Après un temps, la fluorescence diminuait. Si la croix était rabattue en dehors du trajet des rayons, il n'y avait plus d'ombre, et la surface précédemment fluorescente émettait plus fort que la surface autour.

Émission perpendiculaire

En 1876, Eugen Goldstein découvrit que les rayons cathodiques étaient toujours émis perpendiculairement à la surface de la cathode,. Si la cathode était plate, les rayons étaient émis en lignes droites perpendiculairement au plan de la cathode. Cela constituait une preuve qu'il y avait des particules, car un objet lumineux, comme un morceau de métal chauffé au rouge, émet de la lumière dans toutes les directions, alors qu'une particule chargée sera repoussée par la cathode dans une direction perpendiculaire. Si l'électrode était faire dans une forme de plateau sphérique concave, les rayons cathodiques auraient été focalisés en un point en face de la cathode. Cette géométrie pourrait être utilisée pour chauffer des échantillons à haute température.

Déflexion par des champs électriques

Heinrich Hertz construisit un tube avec une seconde paire d'électrodes métalliques de chaque côté de faisceau cathodique, un simple tube cathodique. Si les rayons cathodiques étaient des particules chargées, leurs trajectoires devraient être déviées par le champ électrique créé lorsqu'une différence de potentiel est appliquée aux électrodes, faisant que le point lumineux indiquant l'impact des rayons bouge vers les côtés. Il ne trouva aucune inflexion, mais il fut plus tard compris que le tube n'était pas sous un vide suffisant, provoquant l'accumulation d'une charge de surface masquant le champ électrique. Artur Shuster refit plus tard l'expérience avec un vide plus poussé. Il découvrit que les rayons étaient attirés par une électrode à charge positive et repoussé par la négative, déviant le faisceau. Cela constituait une preuve de leur charge, et qu'il ne s'agissait pas d'ondes électromagnétiques.

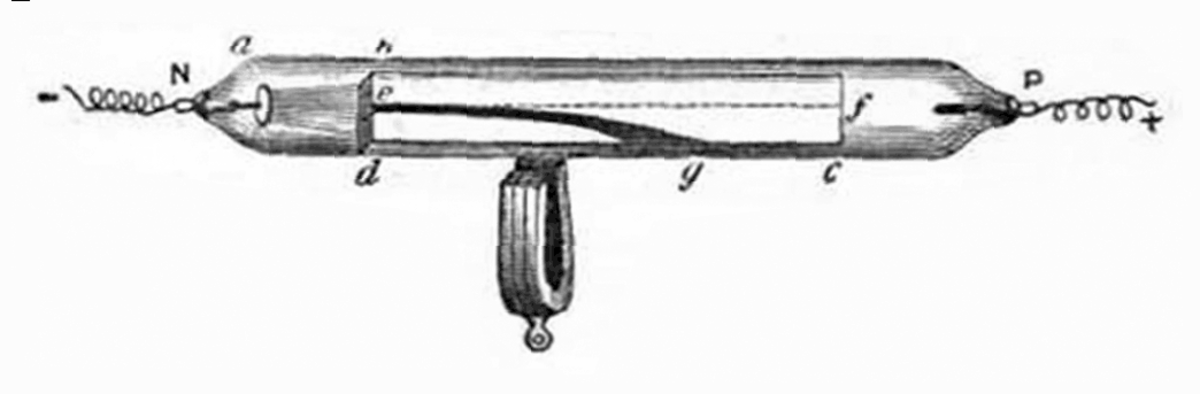

Déflexion par des champs magnétiques

W. Crookes introduisit un aimant permanent dans le goulot du tube, de telle manière que le pôle nord soit d'un côté du faisceau et le pôle sud de l'autre, et le faisceau traverse le champ magnétique entre eux. Le faisceau était dévié vers le bas, perpendiculairement au champ magnétique. Ce comportement est comparable à celui des courants électriques dans un générateur électrique et indiquent que les rayons cathodiques obéissent à la loi de Faraday comme le courant dans les fils.

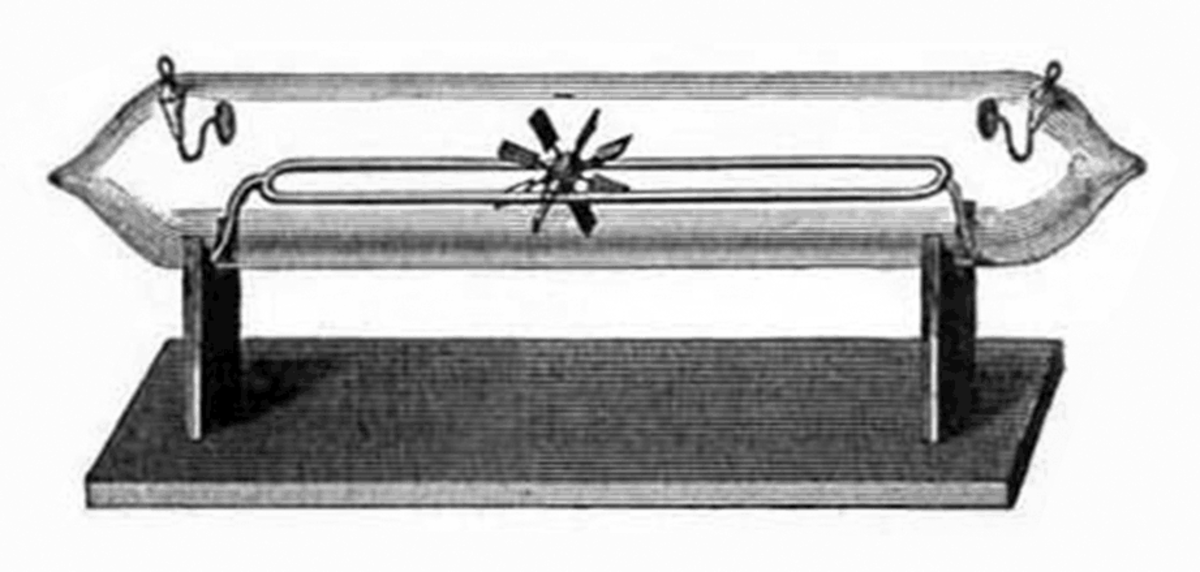

Expérience de la roue à aubes

William Crookes introduit une petite turbine empennée ou roue à aubes sur la trajectoire des rayons cathodiques, et observa que cette roue tournait quand les rayons la frappaient. La direction de rotation était vers l'opposé de la cathode, suggérant que les rayons en étaient originaires. W. Crookes en déduisit à l'époque que les rayons avait une quantité de mouvement non nulle, c'est-à-dire que les rayons se comportent comme des particules de matière. Il fut cependant proposé que la roue ne tournait pas en raison d'une quantité de mouvement des particules (électrons) la heurtant mais en raison de l'effet radiométrique. Cette hypothèse fut réfutée en 1903 par J.J. Thomson qui indiqua que bien qu'il y ait chauffage de la roue, cette dernière tournait toujours bien après que chaque pale de la roue soit thermalisée à l'identique, ce qui prouvait que l'effet radiométrique ne pouvait être cause de cette rotation.

Détermination de la charge

Jean-Baptiste Perrin voulut déterminer si les rayons cathodiques portaient réellement la charge, ou si ils accompagnaient les porteurs de charge, comme le pensaient les Allemands. En 1895, il construisit un tube avec un « collecteur », un cylindre d'aluminium clos avec un petit trou dans l'extrémité faisant face à la cathode, afin de capturer les rayons cathodiques. Le collecteur était attaché à un électroscope afin de mesurer sa charge. L'électroscope indiqua une charge négative, indiquant que les rayons cathodiques étaient les porteurs de la charge négative.

Rayons de canaux

E. Goldstein découvrit en 1886 que si la cathode était faite avec de petits trous, des flots de faibles lueurs lumineuses pouvaient être observés sortant des trous sur l'arrière de la cathode, face la plus éloignée de l'anode,. Ils étaient déviés dans la direction opposée aux rayons cathodiques, vers l'électrode chargée négativement. Il s'agissait des ions positifs attirés par la cathode, et créés par les rayons cathodes. Ils furent appelés rayons de canaux (Kanalstrahlen) par E. Goldstein.

Effet Doppler

Eugen Goldstein pensait avoir trouvé une méthode pour mesurer la vitesse des rayons cathodiques. Si la décharge luminescente vue dans le gaz des tubes de Crookes était produite par le mouvement des rayons cathodiques, la lumière émise dans la direction dans laquelle ils se déplacent dans le tube, serait décalée en fréquence en raison de l'effet Doppler. Cela pourrait être détecté par un spectroscope car le spectre d'émission serait décalé. E. Goldstein construisit à cet effet un tube en L, avec un spectroscope derrière la paroi du coude sur un des bras. Il mesurât le spectre du scintillement lorsque le spectroscope visait l'extrémité cathodique, puis inversa l'alimentation, l'anode devenant la cathode et inversement. Les électrons se déplaçant dans l'autre direction, il observa à nouveau le spectre à la recherche d'un déplacement. Il n'en trouva pas, ce qu'il interpréta après calcul comme le fait que les rayons se déplacent très lentement. Il est maintenant connu que le scintillement des tubes de Crookes est émis à partir des atomes du gaz frappé par les électrons, et non par les électrons eux-même. Les atomes étant des milliers de fois plus massifs que les électrons, ils se déplacent plus lentement, ce qui explique l'absence d'effet Doppler.

Fenêtre de Lenard

Philipp Lenard voulait vérifier si les rayons cathodiques pouvaient se propager du tube de Crookes dans l'air. Il construisit à cet effet un tube avec une « fenêtre » dans l'enveloppe de verre faite d'une feuille d'aluminium assez mince pour maintenir la pression interne (et qui fut appelée plus tard fenêtre de Lenard), en face de la cathode de façon à ce que les rayons puissent la frapper. Il découvrit que quelque chose traversait en effet cette fenêtre. Un écran fluorescent placé en face de cette fenêtre réagit, même si aucune lumière ne l'atteignait. Une plaque photographique placée devant serait noircie, même si elle n'était pas exposée. L'effet est de très courte portée (environ 5 cm). Il mesurât la capacité des rayons cathodiques à pénétrer des feuilles de matériaux, et découvrit qu'ils pouvaient aller plus loin que des atomes mobiles. Les atomes étant les plus petites particules connues à l'époque, cela fut considéré comme une preuve que les rayons cathodiques étaient des ondes. Il fut réalisé ultérieurement que les électrons étaient plus petits atomes, en raison de leur plus grand pouvoir de pénétration. Philip Lenard reçut le prix Nobel de physique en 1905 pour ce travail.