Trilobita - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Trilobites | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Arthropoda | ||||||||

| Sous-embr. | Schizoramia | ||||||||

| Super-classe | Arachnomorpha | ||||||||

| Classe | |||||||||

| Trilobita Walch, 1771 | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Les trilobites (Trilobita) constituent une classe d'arthropodes exclusivement marins fossiles ayant vécu durant le paléozoïque (ère primaire) du Cambrien au Permien. Les derniers trilobites ont disparu lors de l'extinction de masse à la fin du Permien, il y a 250 Ma. Les trilobites sont bien connus car ils sont très abondants dans les roches datant de l'ère primaire. Ils sont également très appréciés des collectionneurs de fossiles par leur beauté et leur variété de formes. Plus de 18750 espèces ont été décrites chez cette classe d'arthropodes ce qui en fait l'un des groupes exclusivement fossiles les plus diversifiés.

Précédemment rapprochés des chélicérates (probablement pour leur ressemblance avec les limules), l'on considère actuellement que les trilobites forment un clade distinct.

Anatomie

Anatomie externe

Anatomie dorsale

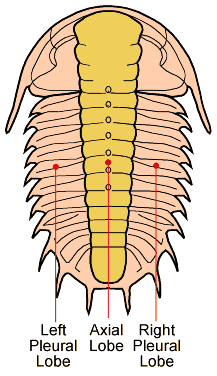

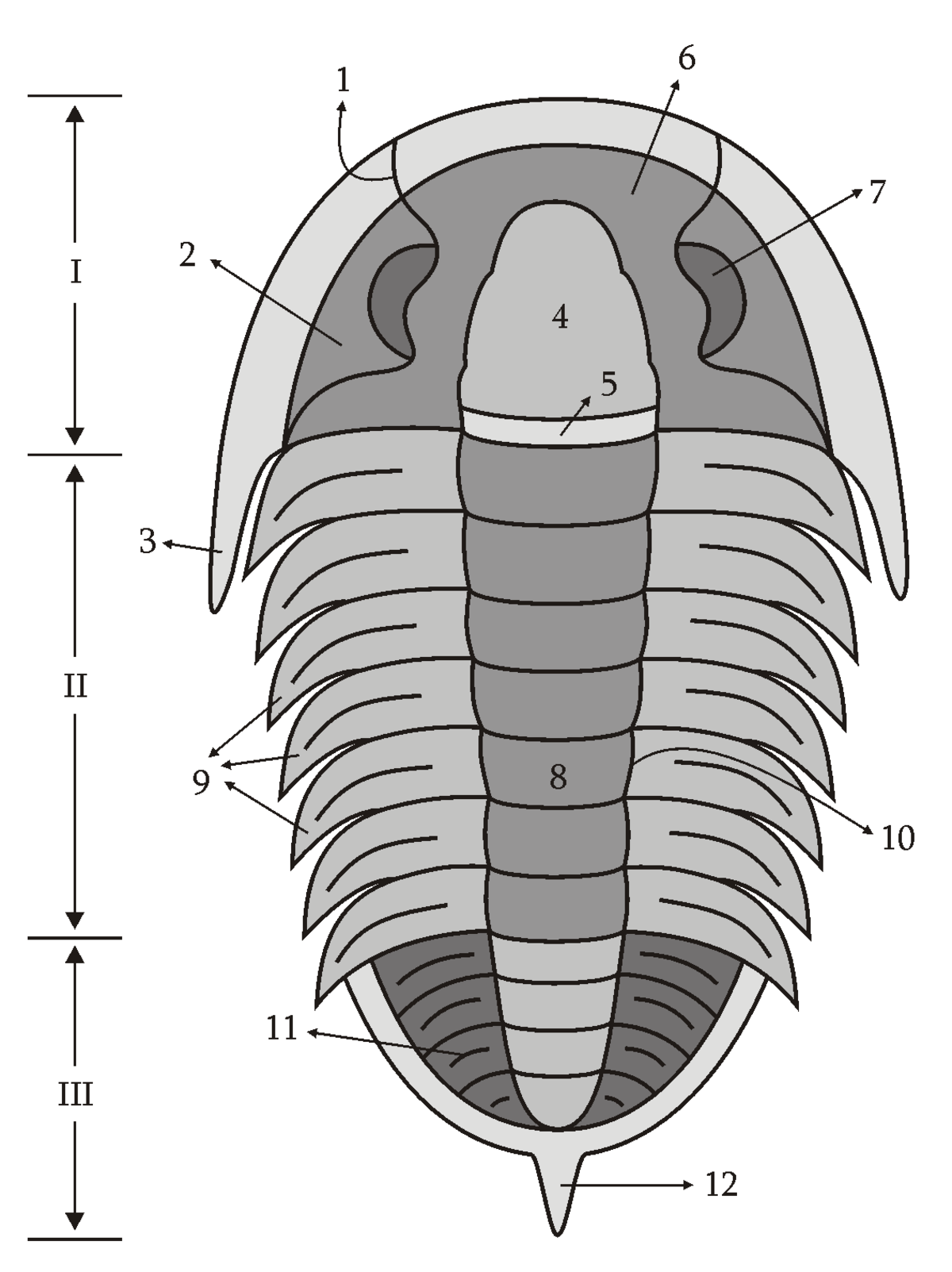

Le nom de trilobite provient de la subdivision du corps en trois lobes longitudinaux : un lobe médian, le rachis, et deux lobes latéraux, les plèvres (Fig. 1). On distingue également une subdivision en trois régions de l'avant vers l'arrière: le cephalon ("tête"), le thorax et le pygidium ("queue") (Fig. 2) :

Le céphalon

Le cephalon se compose de cinq (peut-être six) segments que l'on rassemble sous le terme de glabelle. Elle peut présenter trois types de morphologie : pointue (rétrécie vers l'avant), arrondie ou sphérique (morphologie archaïque) et élargie vers l'avant. Le segment le plus en avant forme l'anneau occipital, il joue un rôle important dans la détermination des trilobites. Parmi les segments suivants on trouve : un segment portant les yeux composés, un autre portant une paire d'antennes uniramées (i.e. à une seule branche) et trois segments portant chacun une paire de segments biramés (i.e. à deux branches).

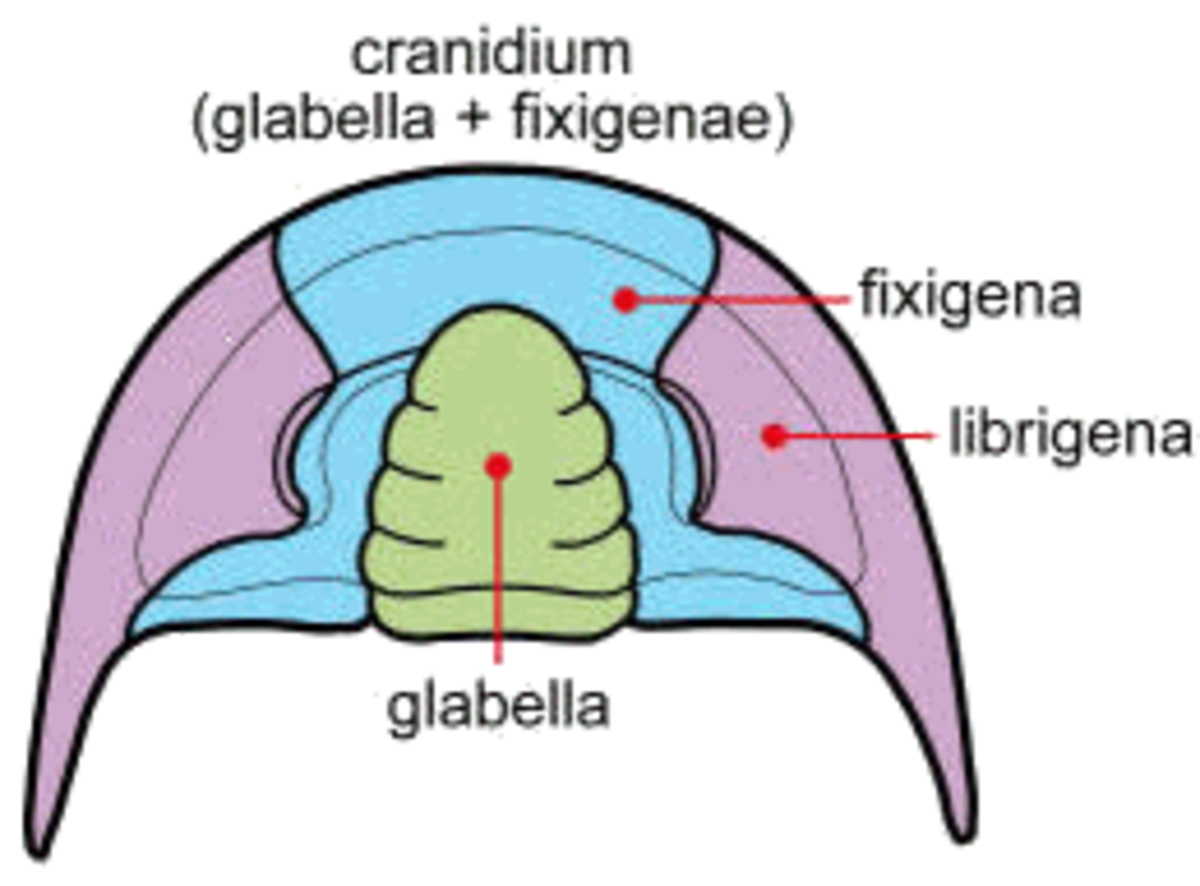

La glabelle est bordée par les joues. Elles sont traversées par une ligne de suture faciale qui permet de distinguer les joues fixes (fixigènes - intérieur) des joues libres (librigènes - extérieur). C'est aussi au niveau de cette ligne de suture que l'on trouve les yeux en forme de croissant lesquels pouvaient être particulièrement évolués. En fait, les trilobites furent les premiers animaux à développer de vrais yeux, il y a de ça 543 Ma. On distingue deux types d'yeux :

- Les yeux de type holochroale se caractérisent par une cornée recouvrant toutes les ommatidies dont le nombre est estimé entre 100 et 15 000. Les images de chaque ommatidie se superposent créant une image en relief mais le champ de vision de chaque œil est réduit.

- Les yeux de type schizochroale diffèrent par une individualisation des ommatidies. Chaque unité est ainsi séparé par du tissu conjonctif et elles possèdent leur propre cornée. Cette configuration conduit aussi à vue par opposition des images car chaque ommatidie ne voit qu'un fragment mais elle permet aussi au trilobite de couvrir un champ de vision supérieur à 180°. Ce type de d'œil ne rencontre que dans l'ordre des Phacopida, il semble qu'il soit adapté pour des environnement de faible luminosité.

Le thorax

Il a pour caractéristique d'être composé de segments articulés les uns avec les autres. Le nombre de segments dans cette région du corps varie de 2 à 103 (Balcoraccania dailyi). Les segments du thorax forment parfois deux ensembles morphologiques distincts chez certaines formes primitives. On parle alors de prothorax, pour la partie antérieure, et d'opisthothorax, pour la partie postérieure. Le nombre élevé de segments offre une grande souplesse au thorax favorisant ainsi une position de défense par enroulement comme on peut l'observer chez d'autres arthropodes.

Le pygidium

Le pygidium se compose chez la plupart des trilobites de segments identiques aux segments thoraciques mais ne s'articulant pas entre eux. L'ensemble rigide ainsi formé semble avoir été utilisé comme palette natatoire et peut être de taille très différente selon les espèces. On parle de forme micropyge, isopyge ou macropyge selon que le pygidium est de taille respectivement très inférieure, à peu près identique, ou largement supérieure à celle du céphalon. La plupart des formes primitives de trilobites sont de type micropyge. Des extensions non segmentées (épines pygidiales) sont quelques fois observées aux extrémités du pygidium, on distingue le telson (une seule pointe) et les cerques (pointes multiples).

L'exosquelette

Bien que les trilobites n'étaient protégés qu'en surface, ils possédaient un solide exosquelette. Durant la mue, cet exosquelette se scindait en deux au niveau de la jonction tête/thorax, si bien que de nombreux fossiles sont dépourvus de l'une ou l'autre de ces parties du corps. En effet, de nombreux fossiles sont des résidus de la mue plutôt que des trilobites morts. Dans la plupart des groupes, on trouvait deux sutures faciales (articulations sans cartilages et peu mobiles) sur les joues, ce qui facilitait la mue. La géométrie de la suture faciale participe à la systématique des trilobites, on distingue :

- Suture opisthoparienne : elle aboutit au delà des pointes génales.

- Suture proparienne : elle aboutit avant les pointe génales (genre Phacops).

- Suture gonatoparienne : elle aboutit dans les angles (genre Asaphiscus).

- Suture hypoparienne : elle n'est plus visible en vue dorsale car elle se situe sur la bordure du bouclier céphalique. On la rencontre surtout chez des individus primitifs tels que ceux appartenant au genre Olenellus).

Certains trilobites, comme ceux de l'ordre Lichida, l'exosquelette a évolué vers des formes élaborées en épines, de l'Ordovicien jusqu'à la fin de la période du Dévonien. On a trouvé de tels fossiles dans la formation du Hamar Laghad d'Alnif, au Maroc. De nombreux faux de ce type de fossiles ont été produits. D'autres spécimens ont été retrouvés dans l'est de la Russie et dans l'Ontario, au Canada. D'après le New Scientist magazine (mai 2005), « certains [...] trilobites [...] avaient des cornes sur la tête, similaires à celles des scarabées actuels. » En se basant sur leur localisation, leur forme et leur taille, le biologiste londonien Rob Knell et son collègue Richard Fortey, du Muséum d'histoire naturelle de Londres, ont avancé que ces cornes servaient probablement de dispositif d'attaque aux trilobites, lors de combats visant à départager des prétendants à un accouplement. Cela ferait des trilobites l'un des tous premiers groupes à avoir manifesté ce comportement, et bien que l'étude n'ait couvert que la famille des raphiophoridae, les conclusions peuvent certainement s'appliquer à d'autres groupes.

Les trilobites variaient en taille, entre 1 millimètre et 72 centimètres, avec une moyenne entre 2 et 7 centimètres. Le plus grand trilobite du monde, Isotelus rex, a été retrouvé en 1998 par des scientifiques canadiens sur les rivages de la baie d'Hudson.

Anatomie ventrale

Les trilobites étaient pourvus d'une paire d'antennes préorales et de membres biramés indifférenciés. Ces derniers se rencontraient uniquement sur le thorax et le pygidum. Seul un segment (précoxa) relie l'appendice au reste du corps. La partie locomotrice du membre (l'endopodite) est constitué de sept segments, elle est reliée au précoxa par l'intermdiaire du coxa. La partie branchiale est représentée par le préépipodite, il est directement relié au précoxa. Les membres étaient tous protégés sur leurs côtés par les lobes pleuraux, disposés symétriquement autour d'un lobe axial.