Trilobita - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Écologie

Modes de vie

Les trilobites étaient exclusivement marins. La très grande majorité d'entre eux était benthique, ils vivaient sur (épibenthique) ou dans (endobenthique) le substrat constituant le fond des mers. Leurs activités ont laissé d'importantes traces. Les Cruziana ou Bilobites sont crées par le déplacement du trilobite sur le sédiment, chaque lobe correspondant à un rang d'appendice. Les Rhizophicus ou "Pas de bœuf" résultent de l'enfouissement, du fouissage voire de traces de repos de trilobite dans le sédiment.

Il semble toutefois que certaines formes aient été pélagiques, c'est-à-dire vivant dans la masse d'eau en se déplaçant de façon active (i.e. nectonique; e.g. Cyclopyge) ou passive (i.e.planctonique), peut-être le cas des Agnostida). L'adaptation au mode de vie pélagique s'est accompagné de modifications de l'exosquelette : les pointes génales atteignent de grandes tailles, permettant la stabilisation du corps et les yeux sont très développés. Certaines forment étaient nectobenthiques : elles ne vivaient pas sur le fond mais à proximité du fond. Elles se caractérisaient par l'absence de pointes genales et un corps plat et très grand limitant ainsi les turbulence hydrodynamiques.

Régimes alimentaires

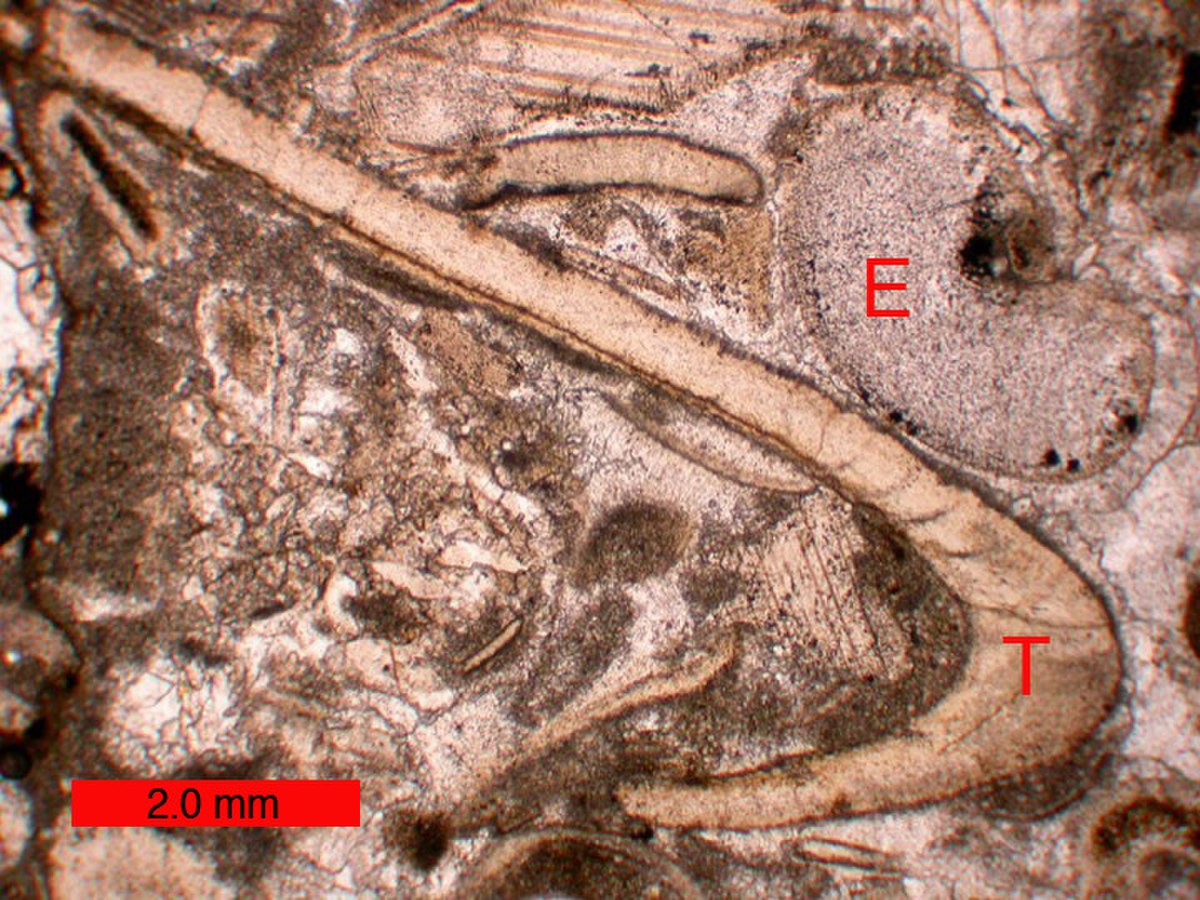

La majorité des premiers trilobites tels que l'Olenoides étaient probablement les prédateurs des invertébrés benthiques, tels que des vers (Ottoia). Leurs pattes étaient munies de gnathobases épineuses. Le ver était extrait de sa galerie puis écrasé ou déchiré par les épines des pattes et les puissantes gnathobases, puis vraisemblablement amené entre les pattes vers la bouche ou il sera broyé au niveau de l'hypostome avant l'ingestion. Dans les crustacés et les insectes, toutes ces fonctions sont remplies par les trompes antérieures spécialisées dans la transformation de la nourriture avant l'ingestion. Cependant, la majeure partie du traitement s'effectuait dans la cannelure médiale longitudinale entre les membres avec leurs successions de paires de gnathobases. Les trilobites prédateurs devaient avoir les hypostomes conterminants fermement attachés à la doublure frontale, stabilisant essentiellement l’hypostome contre l'exosquelette céphalique afin d’améliorer le traitement de la proie. Il y a une variation considérable de la taille et de la forme de l’hypostome conterminant, suggérant les nombreuses spécialisations trophiques.

Développement

Le développement des trilobites est particulièrement connu, et ce grâce à une minéralisation précoce de leur carapace dorsale ayant permis la fossilisation de très jeunes individus. Il est généralement subdivisé en trois périodes:

- La période protaspis ('larvaire')

- La période meraspis ('juvénile')

- La période holaspis ('adulte')

Intérêts

Stratigraphie

Ces fossiles ont eu une vaste répartition géographique, avec un grand nombre d'espèces évoluant rapidement, ce qui permet de dater les formations géologiques de façon précise. C'est pourquoi les trilobites sont de bons fossiles stratigraphiques, dont on se sert pour créer les divisions chronologiques dans le Paléozoïque (surtout du Cambrien au Dévonien).

En France, on trouve des trilobites en Languedoc, dans les Pyrénées, en Bretagne/Normandie et dans les Ardennes. Les plus anciens ont été découverts dans les départements de l'Hérault, l'Aude et l'Aveyron avec des spécimens datés du Cambrien inférieur. Du Cambrien, à l'Ordovicien et au Dévonien, le Pays de Galles, la Bretagne, la Bohême (République tchèque), la Russie, les Appalaches aux États-Unis et le Maroc (en particulier la région d'Erfoud) sont quelques unes des régions où les gisements de trilobites sont parmi les plus importants et les plus diversifiés au monde. A partir du Carbonifère, leur effectif et leur diversité tend à diminuer jusqu'à leur disparition à la fin du Permien, définissant la limite supérieure du paléozoïque (ère primaire).

Paléogéographie

Au cours du Paléozoïque, les terres émergées se concentraient en trois grandes masses : Gondwana, Laurussia et Sibéria, les trilobites, essentiellement benthiques, se répartissaient alors sur les plateaux continentaux. Toutefois le caractère benthiques de leur mode de vie ne leur permet pas une forte propagation géographique. Ce manque de mobilité entraine un fort provincialisme avec la création de trois provinces à trilobites. Ces dernières ne sont toutefois pas corrélées avec les masses continentales car l'état larvaire favorise leur dissémination et permet ainsi leur implantation sur d'autres rives. Mais la convergences des masses continentales pour former la Pangée favorise le rapprochement et le mélange des faunes et par la même le développement de la concurrence ce qui induira la disparition de plusieurs espèces.

Paléoenvironnement

L'environnement des trilobites était constitué d'algues et de coraux primitifs qui ont disparu lors de la crise Permien/Trias. Ils étaient les proies de divers prédateurs tel anomalocaris ;on a retrouvé des traces de morsure.

Collections

Leur abondance dans certaines séries sédimentaires ainsi que leur diversité de formes et de tailles ont fortement contribué à populariser les trilobites auprès des collectionneurs. Cette intérêt a aussi contribuer à favoriser leur étude par les paléontologues au point qu'ils ont fait l'objet de plus de travaux que l'ensemble des autres groupes d'invertébrés.

Cependant leur intérêt ne se cantonne pas l'histoire récente. Une amulette sculptée à partir d'un trilobite datant du Silurien a été retrouvée dans un refuge rocheux, par la suite nommé Grotte du Trilobite en référence à l'objet, à Arcy-sur-Cure (Bourgogne). Les sédiments ont permis de dater cette objet du Magdalénien (15 000 ans av. J.C.). En Australie, un ustensile a été confectionné par des aborigènes à partir d'un trilobite du Cambrien.

Dans l'état de l'ouest de l'Utah, les indiens de la tribu Utes extraient des trilobites Elrathia kingi qu'ils trouvent en abondance dans les séries du Cambrien moyen à House Range et les façonnent en amulettes. Dans leur dialecte cette espèce est nommé timpe khanitza pachavee ce qui signifie "petite punaise d'eau dans une maison de pierre".