Transposition des gros vaisseaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Physiopathologie

- Avant la naissance, en raison des particularités de la circulation fœtale, cette malformation n'a pratiquement pas de conséquence. La grossesse peut se dérouler normalement avec un accouchement à terme. La croissance fœtale est habituellement normale et il est ainsi classique de dire que les bébés atteints de TGV simple sont de "beaux garçons de plus de 3 kg nés à terme", d’autant plus que l’association à des anomalies extra-cardiaques est rare (moins de 10% des cas).

- À la naissance, se met en place un mode de circulation sanguine différent, avec deux circuits (cœur droit et cœur gauche) fonctionnant non plus en parallèle mais en série. Les deux circuits ne sont alors plus interchangeables mais strictement séparés et le sang doit les emprunter successivement, l'un puis l'autre. En cas de TGV, le sang désaturé en oxygène arrivant à l'oreillette droite repart directement d'où il vient via l'aorte vers tout le corps. Le sang riche en oxygène arrivant à l'oreillette gauche en fait de même en retournant directement vers les poumons par le tronc pulmonaire. Les deux circuits sont séparés et indépendants : le sang désaturé ne rejoint pas les poumons et le sang riche en oxygène ne parvient plus au corps.

La survie immédiate est conditionnée par la persistance des communications (shunts) qui existaient entre les deux circuits avant la naissance : le foramen ovale (entre les oreillettes) et le canal artériel (entre aorte et artère pulmonaire). Elles seules permettront un mélange des sangs désaturé et oxygéné. Or, ces shunts fœtaux sont destinés à se fermer à la naissance, dans un délai non prévisible allant de quelques minutes à 48-72 heures. La TGV est donc une cardiopathie « ducto-dépendante » et surtout « atrio-dépendante » (l'apport en sang oxygéné dans le cœur droit et l'aorte est lié essentiellement à la présence d'une communication entre les oreillettes) et son traitement est une réelle urgence néo-natale.

Les formes associées à une communication inter-ventriculaire (CIV) sont souvent mieux tolérées à la naissance dans la mesure où cette CIV, surtout si elle est large, ne se fermera pas aussi rapidement et permettra un meilleur mélange sanguin, mais au prix d'une insuffisance cardiaque. Historiquement, les seules formes qui pouvaient survivre spontanément quelques mois ou quelques années étaient les TGV associées à une large CIV et à une sténose (rétrécissement) sous-pulmonaire modérée, cette dernière limitant l'importance de l'insuffisance cardiaque.

Devenir des enfants

Les enfants opérés par détransposition des gros vaisseaux mènent habituellement une vie strictement normale en l'absence de tout traitement médical. Seuls les sports de compétition restent déconseillés. Ces enfants doivent cependant faire l'objet d'un suivi médical régulier (annuel le plus souvent) pour surveiller plus particulièrement :

- l'absence de complication liée à la réimplantation des artères coronaires. Cette surveillance peut passer par la réalisation d'une coronarographie ou, plus souvent maintenant d'une exploration par tomodensitométrie (scanner coronaire).

- l'absence de complication au niveau des sutures artérielles (sténoses, rares et habituellement précoces) ou des valves aortiques et pulmonaires (une petite fuite sans conséquence est habituelle).

Traitement

Prise en charge du nouveau-né

Idéalement, c'est-à-dire quand le diagnostic a été fait avant la naissance, l'accouchement ne peut se concevoir que dans une maternité disposant d'un service de cardiologie pédiatrique. La prise en charge débute immédiatement après la naissance, en salle de travail ou à proximité immédiate. Elle associe le plus souvent :

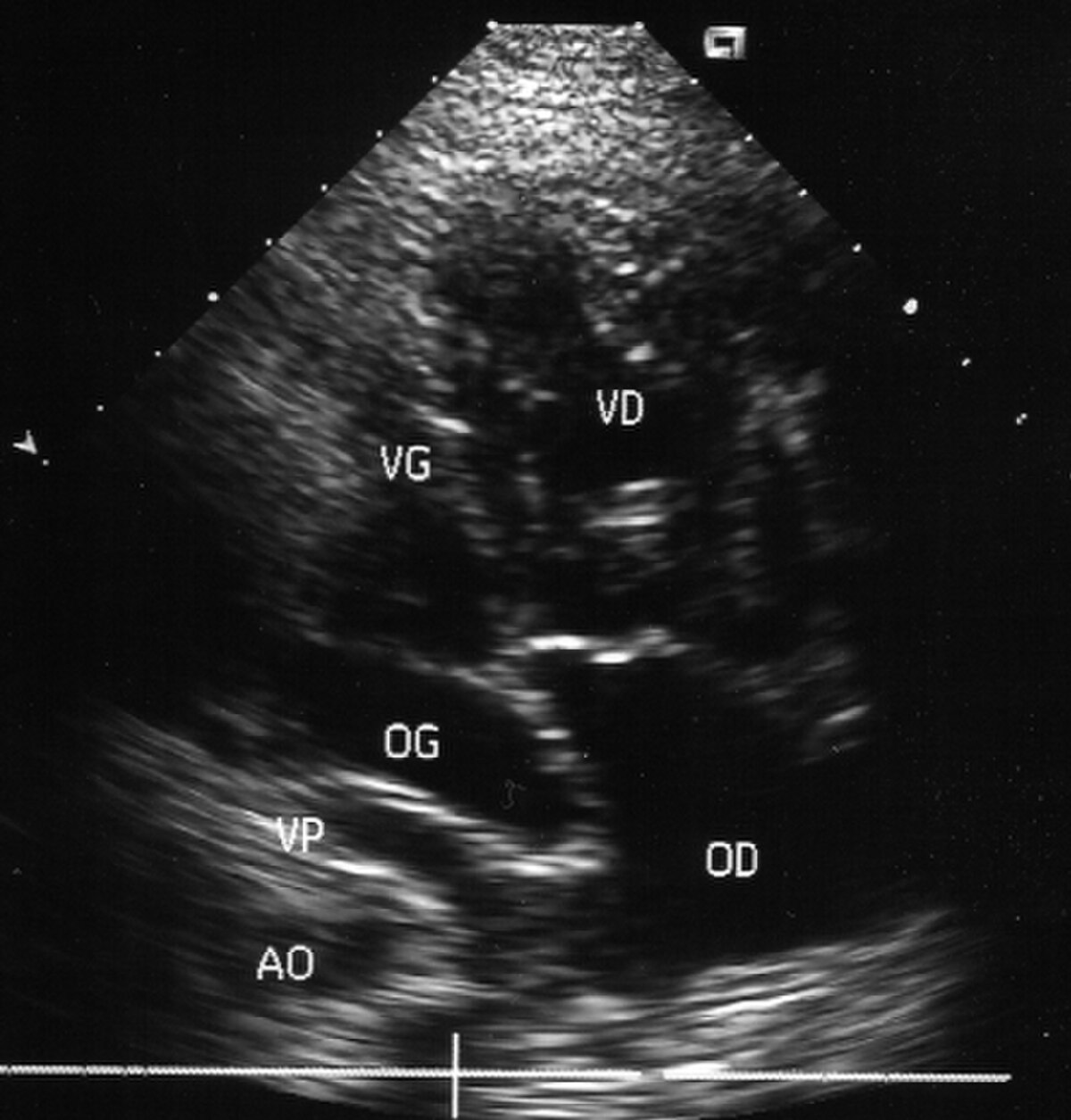

- une confirmation du diagnostic par examen échocardiographique. Celui-ci permet également de faire le bilan des anomalies éventuellement associées et des particularités anatomiques et fonctionnelles du foramen ovale et du canal artériel ;

- la mise en place d'une perfusion de prostaglandine (PGE1), médicament qui inhibe la vasoconstriction du canal artériel et permet de le maintenir ouvert (éventuellement plusieurs jours) ;

- la réalisation d'une « atrioseptostomie » par la manœuvre de Rashkind (voir plus bas). Celle-ci, pas toujours nécessaire, vise à maintenir le shunt qui existait par le foramen ovale en créant une (large) communication inter-auriculaire "permanente".

- Lorsque le diagnostic de TGV n'est soupçonné qu'après la naissance, les deux premiers éléments de la prise en charge sont habituellement assurés par le service de néonatalogie le plus proche de la maternité de naissance, puis le nouveau-né est secondairement transféré en milieu cardiopédiatrique spécialisé pour la poursuite du traitement.

- La « manœuvre de Rashkind » ou atrioseptostomie de Rashkind a été décrite initialement en 1966 par Rahskind. C'est le premier traitement (palliatif) non chirurgical qui ait été proposé pour la TGV. C'est également la première des interventions dites par « cathétérisme interventionnel ». Elle consiste à introduire par la veine fémorale ou la veine ombilicale, une sonde munie d'un ballonnet gonflable à son extrémité. Cette sonde est guidée dans l'oreillette droite puis, à travers le foramen ovale, poussée dans l'oreillette gauche. Le ballonnet est alors gonflé puis, d'un geste sec, la sonde est retirée de quelques centimètres. Le ballon passe ainsi de l'oreillette gauche à l'oreillette droite en déchirant la cloison inter-auriculaire, créant ainsi une communication permanente. Plusieurs passages du ballon peuvent être nécessaires pour créer une communication suffisamment large, l'efficacité de la manœuvre étant jugée instantanément par la mesure de la saturation en oxygène dans le sang artériel (ou capillaire). Cette manœuvre, qui nécessite un cathétérisme se pratiquait à l'origine dans une salle dédiée, munie d'un appareillage radiologique adapté. Actuellement, elle se fait sous simple surveillance échographique et peut être réalisée en salle de travail ou dans l'incubateur du nouveau-né.

Traitement chirurgical

Le traitement définitif de la TGV est chirurgical. Il a considérablement évolué au fil du temps, tant pour le mode de "correction" que pour l'âge auquel celle-ci est pratiquée. Actuellement, il est courant sinon habituel qu'un nouveau-né soit de retour à domicile à 15 jours de vie, "guéri" et sans aucun traitement médical après "détransposition des gros vaisseaux".

Historiquement, trois types de chirurgie ont été proposés, les deux premiers pouvant encore être d'actualité dans des cas très particuliers.

- L'intervention de Blalock-Hanlon (1950) : C'est la première intervention chirurgicale (palliative) proposée dans la transposition des gros vaisseaux. Elle consistait en la création, sur cœur battant et sans circulation extra-corporelle d'une large communication inter auriculaire visant à améliorer l’oxygénation du sang circulant dans le ventricule droit et l’aorte.

Après 1966, elle est restée indiquée en cas d'échec ou d'insuffisance de la manœuvre de Rashkind ou pratiquée de façon plus ou moins systématique dans certaines écoles comme celle de Paris pour permettre d’atteindre un âge plus avancé (12-24 mois) avant l’intervention définitive de "correction à l'étage auriculaire".

- Les corrections physiologiques à l'étage auriculaire : Le principe de ces interventions, faussement qualifiées de correctrices, était non pas de remettre les gros vaisseaux en place normale mais de transformer la « transposition simple des gros vaisseaux » en « transposition corrigée des gros vaisseaux », ceci en inversant les flux sanguins au niveau des oreillettes.

Par un néo-cloisonnement des oreillettes, le sang veineux en provenance des veines caves était redirigé vers l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'artère pulmonaire; le sang oxygéné venant des poumons étant détourné vers l'oreillette droite, le ventricule droit et l'aorte. Une circulation sanguine "normale" était ainsi restituée, mais non une anatomie normale puisque les gros vaisseaux restaient connectés au "mauvais" ventricule. Deux chirurgiens ont associé leurs noms à ce type de correction : Senning en 1959 et Mustard en 1964 et ces interventions ont été pratiquées jusqu'aux années 1975-80. Malgré certaines complications liées aux lésions créées au niveau des oreillettes (risque de troubles du rythme ou de la conduction, de sténose des chenaux cave ou pulmonaire, surtout avec le procédé décrit par Mustard qui reposait sur l’emploi d’un patch inerte et donc incapable de suivre la croissance de l’enfant) et au maintien du ventricule droit en position « systémique » c’est-à-dire sous l’aorte (risque de défaillance à long terme), de nombreux enfants ainsi opérés sont maintenant des adultes menant une vie sensiblement normale. Dans ses dernières années, William Mustard se faisait souvent accompagner dans les congrès médicaux par une jeune femme, mère de famille, qui était sa première ou une de ses premières opérées. En France, de nombreux adultes doivent leur salut au chirurgien George Lemoine, « homme modeste, trop peu connu » (Y. Lecompte) qui n’avait pas son pareil pour réaliser une intervention de Senning vers l’âge de 6 mois.

- La correction anatomique à l'étage artériel : Corriger la TGV en remettant les vaisseaux en place normale est la logique même et dès 1954, plusieurs chirurgiens s’y sont essayés (Mustard, Bjork, Bailey, Kay et Cross, Baffes …) mais sans succès. Ces échecs tenaient aux limites techniques de l’époque. C’était les débuts de la chirurgie à cœur ouvert chez l’adulte et la préhistoire de cette chirurgie chez le nouveau-né ou le nourrisson. Ils tenaient également à la sous-estimation de certaines contraintes physiologiques : les artères coronaires irriguant le muscle cardiaque étaient laissées en place sur l’artère pulmonaire et donc perfusées à trop basse pression par un sang désaturé. Par ailleurs, le ventricule gauche, déshabitué à pousser contre des résistances élevées, présentait une défaillance irréversible dès qu’il était branché sur l’aorte. Ces échecs initiaux expliquent l’intérêt porté aux interventions de correction à l’étage auriculaire dans les 20 années qui ont suivi. Elles étaient certes moins logiques mais efficaces.

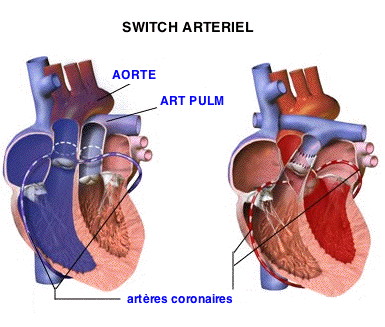

Les tentatives reprirent 20 ans plus tard, au milieu des années 1970 après la publication par le chirurgien brésilien Adib Jatene d'une chirurgie de détransposition pratiquée avec succès chez deux enfants âgés de 3 mois et 40 jours et les premières séries opératoires de Yacoub en Angleterre ainsi que de l’équipe de l’hôpital Laennec à Paris. Ces nouvelles tentatives visaient à corriger les défauts des premières, d’une part en transposant également les artères coronaires sur l’aorte, d’autre part en veillant à l’aptitude du ventricule gauche à assurer un débit systémique. Cette aptitude était obtenue soit par une « préparation » du ventricule, par mise en place quelques mois d’un cerclage de l’artère pulmonaire l’obligeant ainsi à se muscler pour vaincre cet obstacle artificiel, soit par un timing opératoire très précoce, dès la première semaine de vie, avant que le myocarde ventriculaire gauche n’ait significativement involué. La détransposition des gros vaisseaux ou « switch artériel » devint rapidement l’intervention de référence après que Yacoub ait codifié les techniques permettant d’adapter l’intervention aux différentes distributions possibles des artères coronaires et que Lecompte ait « inventé » en 1979 un procédé de décroisement des gros vaisseaux permettant une réimplantation de l’artère pulmonaire sans interposition de matériel prothétique, reconnu depuis de façon universelle comme « la manœuvre de Lecompte »…

C’est maintenant la seule intervention pratiquée, sauf cas très particulier. C'est réellement une chirurgie correctrice puisqu'elle "détranspose" les gros vaisseaux en réimplantant l'aorte sur le ventricule gauche et l'artère pulmonaire sur le ventricule droit. La mortalité hospitalière est actuellement inférieure à 1% pour les équipes pratiquant cette intervention couramment et pourtant, il s'agit d'une véritable prouesse de chirurgie et de réanimation néo-natale et cette intervention sous circulation extra-corporelle a même pu être pratiquée sur des prématurés de 2000 grammes à peine.

Stratégies thérapeutiques

Dans les pays développés, la stratégie « idéale » actuelle, de plus en plus souvent « réelle » peut être résumée comme suit : Diagnostic ante-natal et transfert in utero dans un centre spécialisé permettant la pratique de la manœuvre de Rashkind et la perfusion de prostaglandines (non systématiques). La détransposition est faite alors dans la première semaine de vie permettant un retour à domicile dans le premier mois.

Dans les pays en voie de développement, cette stratégie « idéale » nécessite un environnement chirurgical et de réanimation néo-natal hors de portée. Le diagnostic ante-natal de TGV (rarement posé) conduit encore souvent à une interruption médicale de grossesse. On pourrait pourtant y concevoir une réhabilitation des séquences de prise en charge « historique », avec deux options : une manœuvre de Rashkind (avec éventuellement une intervention de Blalock-Hanlon complémentaire), puis d'une correction à l’étage auriculaire par l’intervention de Senning entre 6 et 18 mois, ou d'une manœuvre de Rashkind (avec éventuelle intervention de Blalock-Hanlon) et cerclage de l’artère pulmonaire suivie d'une correction anatomique par détransposition entre 6 mois et un an. Ces stratégies étaient celles pratiquées en France il n'y a guère plus de 20 ans et nombreux sont les nourrissons, aujourd'hui adultes, à en avoir réellement bénéficié.