Transport ferroviaire en Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

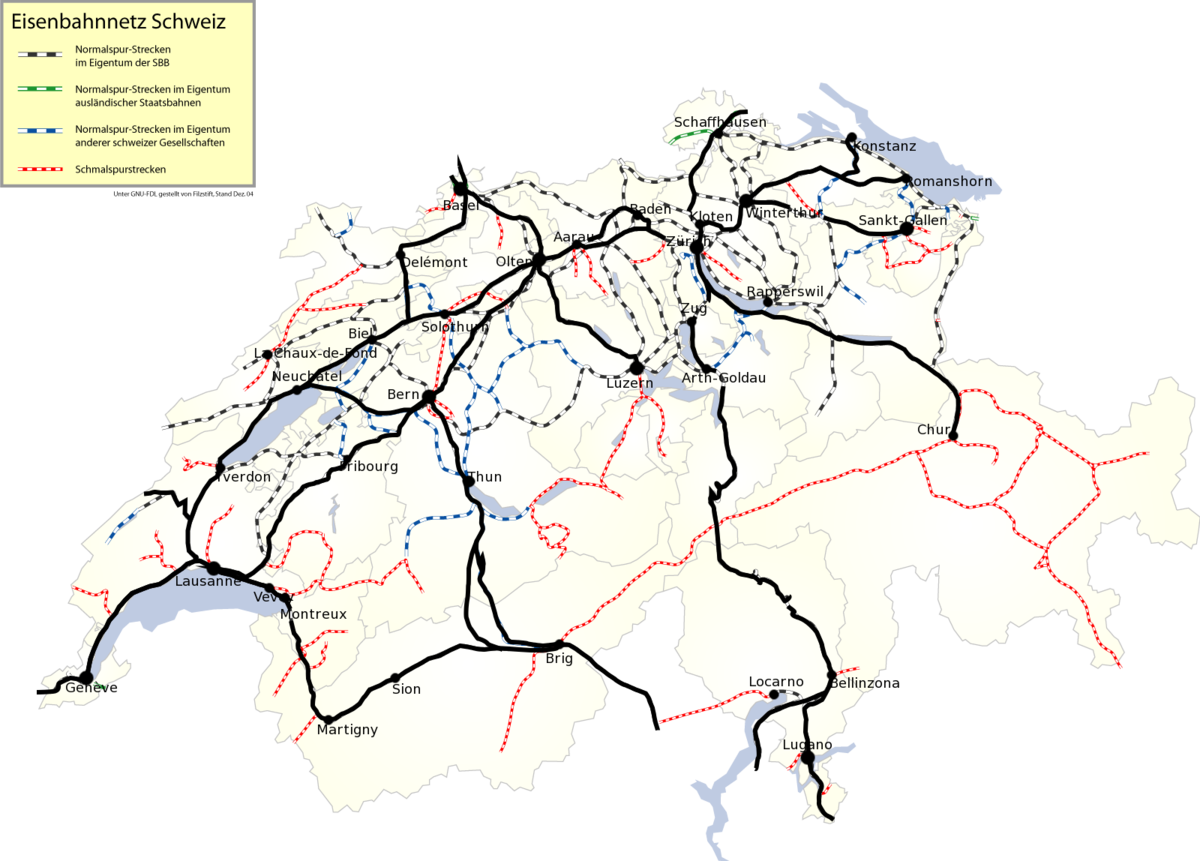

Structure du réseau

Les grands axes

Le pays est coupé par deux axes, l'un est-ouest et l'autre nord-sud. Ces axes sont considérés comme vitaux pour la Suisse en raison du transit important qu'ils permettent.

L'axe est-ouest reliant Genève (à l'ouest) à Saint-Gall (à l'est) en passant par les principales agglomérations du pays tel que Zurich, Berne, Lausanne, Olten, etc. Il sert surtout au trafic voyageur et au transit de marchandises nationales, contrairement à l'axe nord-sud basé sur le transit international principalement. De nombreux travaux d'amélioration ont été entrepris ou programmés sur cet axe comprenant la création de lignes nouvelles (ligne Mattstetten-Rothrist) et de contournements (Contournement de Baden). L'acquisition de matériel performant a également contribué à baisser les temps de parcours et augmenter les cadences sur cet axe.

L'axe nord-sud est composé de deux lignes, l'une transitant par le tunnel de base du Lötschberg et l'autre par le tunnel du Saint-Gothard. Pour répondre aux prévisions d'augmentation du trafic des tunnels de base ont été construits. Leur cahier des charges prévoit une vitesse de 250 km/h et des rampes maximales inférieures à 1 %.Parmi eux il y a le tunnel de base du Lötschberg sur l'axe éponyme de 34 km de long, le premier des tunnels du programme mis en service. Sur l'axe du Saint-Gothard, trois tunnels sont en construction: le Tunnel de base du Saint-Gothard, celui du Ceneri et celui du Zimmerberg. Leur longueur sont respectivement 55, 22 et 15 km; ils sont programmés par ordre pour 2016, 2018 et 2016.

Les lignes principales

Les lignes sont dites principales pour le trafic voyageur lorsqu'elles sont fréquentées par des trains d'une certaine importance, ceux-ci sont : les intercitys, les inter-régios, les ICE, les Cisalpino, les TGV et les EuroCity. Pour le fret, une ligne importante se dit selon le nombre de tonnes transportées, celles-ci se situent aux environs de 2 millions de tonnes/année.

Les lignes à grande vitesse telles que la ligne Mattstetten-Rothrist ou les tunnels ferroviaires construits ou en construction sous les Alpes, sont ou seront ouverts aux marchandises et aux passagers; les tunnels sous les Alpes sont eux construits surtout pour les marchandises, alors que les lignes comme celle citée plus haut pour les passagers. Ces lignes ne font pas comme en France ou au Japon des nouvelles dessertes directes, mais des raccourcis à la ligne de base et/ou des augmentations de vitesses, qui conduisent en tout cas à une baisse du temps de trajet.

En Suisse, les lignes principales sont toutes à voie normale de 1 435 mm et sont toutes électrifiées en 15 000 V et 16 Hz 2/3, à l'exception de 17 km de voie vers la France depuis Genève électrifié en 1 500 V continu. Cependant, les lignes principales ne sont pas forcément des lignes rapides; par exemple sur la ligne Berne-Lausanne les trains dépassent rarement les 115 km/h.

La plupart des lignes principales appartiennent aux CFF, à l'exception des tronçons ou des lignes de la région de Berne, appartenant pour la plupart au BLS, dont l'important axe des deux tunnel du Lötschberg.

Sur ces lignes circulent presque tout le temps des trains moins importants tels que les S-Bahn, régionaux, etc.

Les lignes principales sont tracées selon les axes est-ouest et nord-sud.

Liste des lignes importantes est-ouest

- (France) - Genève - Lausanne - Berne - Olten - Zurich - Winterthour - Saint-Gall

- Genève/Lausanne - Neuchâtel - Soleure - Olten - Zurich - Winterthour - Romanshorn/Kreuzlingen

- Genève - Lausanne - Vevey - Martigny - Sion - Brig - tunnel du Simplon - (Italie)

- Genève/Lausanne - Neuchâtel - Bienne - Delémont - Bâle - (Allemagne)

- (Allemagne) - Bâle - Olten - Zurich - Coire

Liste des lignes importantes nord-sud

- (Allemagne) - Bâle - Olten - Lucerne - Arth-Goldau - tunnel du Saint-Gothard - Locarno/Lugano - (Italie)

- (Allemagne) - Schaffhausen - Zurich - Arth-Goldau - tunnel du Saint-Gothard - Locarno/Lugano - (Italie)

- Neuchâtel - Berne - Thun - tunnel de base du Lötschberg - Brig - tunnel du Simplon - (Italie)

Lignes régionales

Ces lignes sont généralement desservies par des Regio et parfois par des RegioExpress.

La plupart des lignes régionales se trouvent dans le nord de la Suisse et sur le Plateau.

Certaines lignes sont parfois entre la classification de ligne régionale ou touristique, comme le réseau RhB dans les Grisons, qui assure une desserte d'importance régionale mais est très prisé par les touristes.

Les lignes régionales sont en voie normale et en voie métrique, avec quelques exceptions en voie étroite comme la ligne Montreux-Rocher-de-Naye. Elles sont toutes électrifiées , généralement en 15 000 V 16 Hz 2/3 pour les voies normales ou en d'autres systèmes pour les voies étroites, comme la ligne de la Bernina sur le réseau Rhb toujours qui est alimentée en 1 000 V continu.

Il y a parfois confusion avec les lignes de S-Bahn d'agglomération, qui relient la périphérie à la ville-centre; cependant, certaines lignes de S-Bahn commencent sur des lignes dit régionales et finissent sur des lignes dit urbaines. Il peut même y avoir en certains cas des lignes appelées S-Bahn, malgré le fait qu'elle ne soit pas en environnement urbain, dans ces cas là, c'est généralement en raison de leur complémentarité au réseaux de S-Bahn.

Lignes urbaines et d'agglomérations

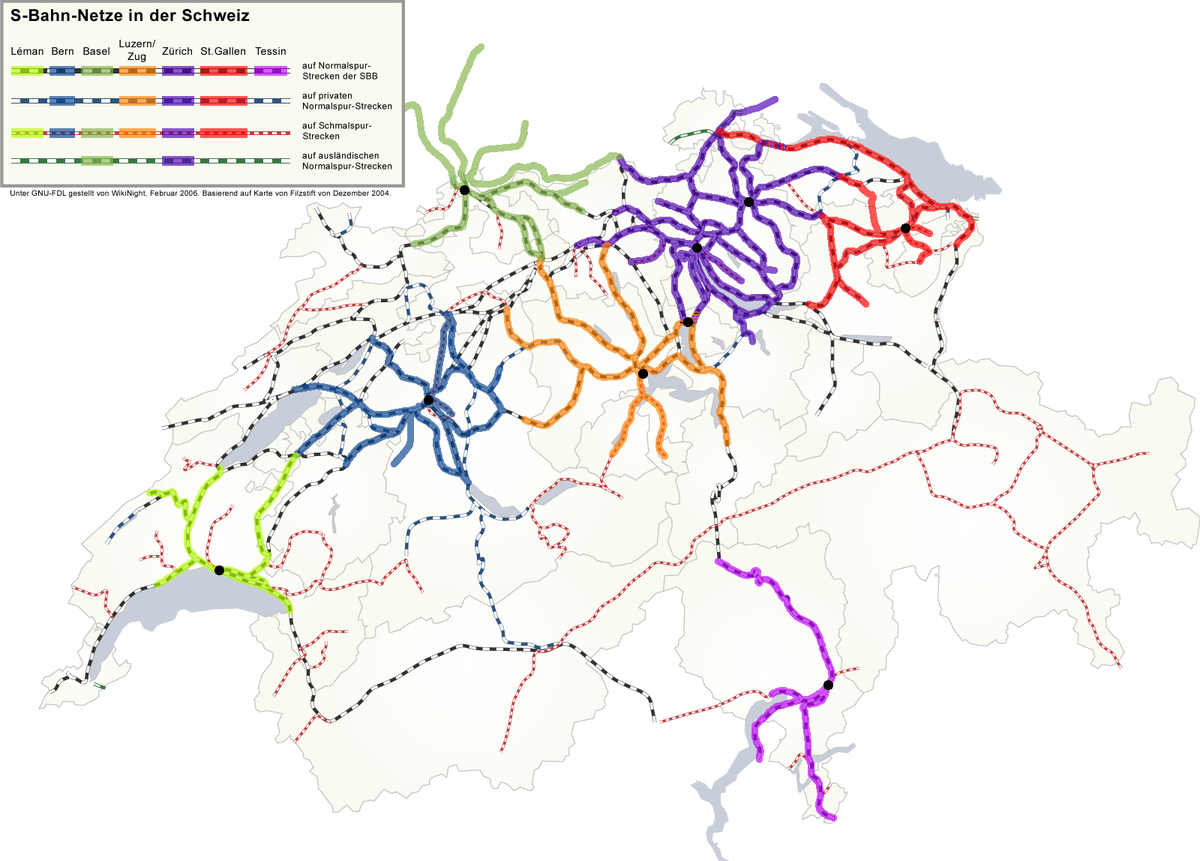

S-Bahn

En Suisse, les trains de banlieues ou d'agglomérations sont appelés S-Bahn, ceux-ci sont entre le concept du RER et de TER. Mais bien que proche, il s'en écarte aussi par différents points :

- Des horaires cadencés et denses

- Des stations plus proches que les TER mais moins rapprochées que les RER

- Une tarification particulière (et unifiée avec les autres moyens de transport)

- Une bonne interconnexion avec les autres moyens de transport (bus, tramways, etc…)

- La traversée du centre-ville en tunnel (présente dans beaucoup de réseaux).

Dans les régions francophones, ce réseaux est parfois appelés RER. À noter que même dans les régions francophones la ligne d'un RER est appelée S#, # étant le numéro de la ligne. (On dira donc Voie 2, arrivée en gare du S3 à destination de... et non pas Voie 2, arrivée en gare du RER ligne 3 à destination de...)

Les réseaux de S-Bahn :

- S-Bahn Aargau , Canton d'Argovie

- Regio S-Bahn, agglomération Bâle - Mulhouse - Fribourg-en-Brisgau

- S-Bahn Bern, agglomération de Berne

- Réseau Express Vaudois et RER franco-valdo-genevois, Arc lémanique Genève - Lausanne

- S-Bahn St. Gallen, agglomération de Saint-Gall - Frauenfeld

- S-Bahn Canton Ticino, Lugano - Locarno - Bellinzona

- S-Bahn-Zentralschweiz, agglomération Lucerne - Zoug

- S-Bahn Zürich, agglomération de Zurich

Le premier réseau de S-Bahn est celui de Zurich. Construit à partir de 1981 et mis en service en 1990 c'est également le plus dense. Depuis, des réseaux ont été créés dans la plupart des agglomérations. Les réseaux sont toujours en extension, ils sont parfois intégrés à des projets d'urbanisme comme à Lausanne, ou tout simplement en prévoyance du futur comme à Zurich.

Ces réseaux sont généralement financés par le(les) canton(s) concerné(s), la confédération, et les CFF.

Tramways

Apparu pour la première fois à Genève en 1862, le tramway s'est rapidement développé dans les grandes agglomérations ainsi que dans une dizaine de villes de taille moyenne, surtout en Suisse occidentale, entre 1870 et 1890. Comme en France, les années 50 - 60 virent la disparitions du tram dans les villes de Suisse francophone et italophone, alors que la Suisse alémanique conserva ses lignes, à l'exception des villes de Winterthour et de Schaffhouse. Actuellement, la tendance est à la reconstruction, avec des projets à Lausanne et Bienne, ou au développement des réseaux (Bâle, Berne, Genève et Zurich).

Outre les réseaux urbains, il y a encore des tramways suburbains à Bâle et Neuchâtel ainsi que des lignes de tramways interurbains.

| Ville (+ nom allemand) | Canton | Mise en service | Long. max. du réseau | Rampe max. |

|---|---|---|---|---|

| Bâle (Basel) | BS | 06.05.1895 | 51,66 km (1958) | 73 ‰ |

| Berne (Bern) | BE | 01.10.1890 | 18,20 km (1932-1935) | 65 ‰ |

| Genève | GE | 19.06.1862 | 119,71 km (1923-1924) | 74 ‰ |

| Zurich (Zürich) | ZH | 05.09.1882 | 68,74 km (1931-1933) | 77 ‰ |

Zurich

Le plus grand réseau est actuellement à Zurich, où les Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) exploitent 13 lignes de trams différentes, 68,45 km de voies et 109,3 km de lignes.

Avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire le 10 décembre 2006, les VBZ ont ouvert à l'exploitation la première partie du réseau de tramways de la Vallée de la Glatt au nord de la ville. La ligne 11 est ainsi prolongée de Messe/Hallenstadion à Auzelg, soit trois kilomètres et cinq stations supplémentaires. À terme, les tramways circuleront jusqu'à l'aéroport.

Bâle

Bâle dispose d'un dense réseau de tramways urbains et suburbains. Les premiers, de couleur verte, sont exploités par la compagnie BVB (Basler Verkehrsbetriebe : transports publics bâlois) ; les seconds, jaunes à bande rouge, appartiennent aux BLT (Baselland-Transport : transport de Bâle-Campagne. Actuellement, les 8 lignes urbaines des BVB totalisent 65,9 km et les véhicules circulent sur 46,58 km de voies.

Genève

Genève fut la première ville de Suisse en 1862 à posséder un tram. Le réseau s'agrandit ensuite progressivement et devint pendant les années 1920 le plus important d'Europe avec 120 km; cependant en raison de l'augmentation du trafic automobile lors des années 1960 et du désintérêt général pour les transports en commun, le réseau faillit disparaître totalement, sans la sauvegarde de la ligne 12 (Carouge - Moillesulaz). D'abord exploité par la Compagnie genevoise des tramways électriques, la gestion fut confiée en 1977 au Transports publics genevois. À partir de 1995, de nouvelles lignes de trams furent ouvertes; il y a maintenant six lignes en services. Quelques lignes sont actuellement en projet.

Berne

Le réseau de tram bernois arriva à son apogée lors des années et ne dépassa depuis 13,7 km, parcourut par trois lignes; un prolongement vers Bümpliz a été accepté le 26 novembre 2006 par le peuple bernois. Il est géré par Bernmobil.