Transport à la barrière hémato-encéphalique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Transport actif

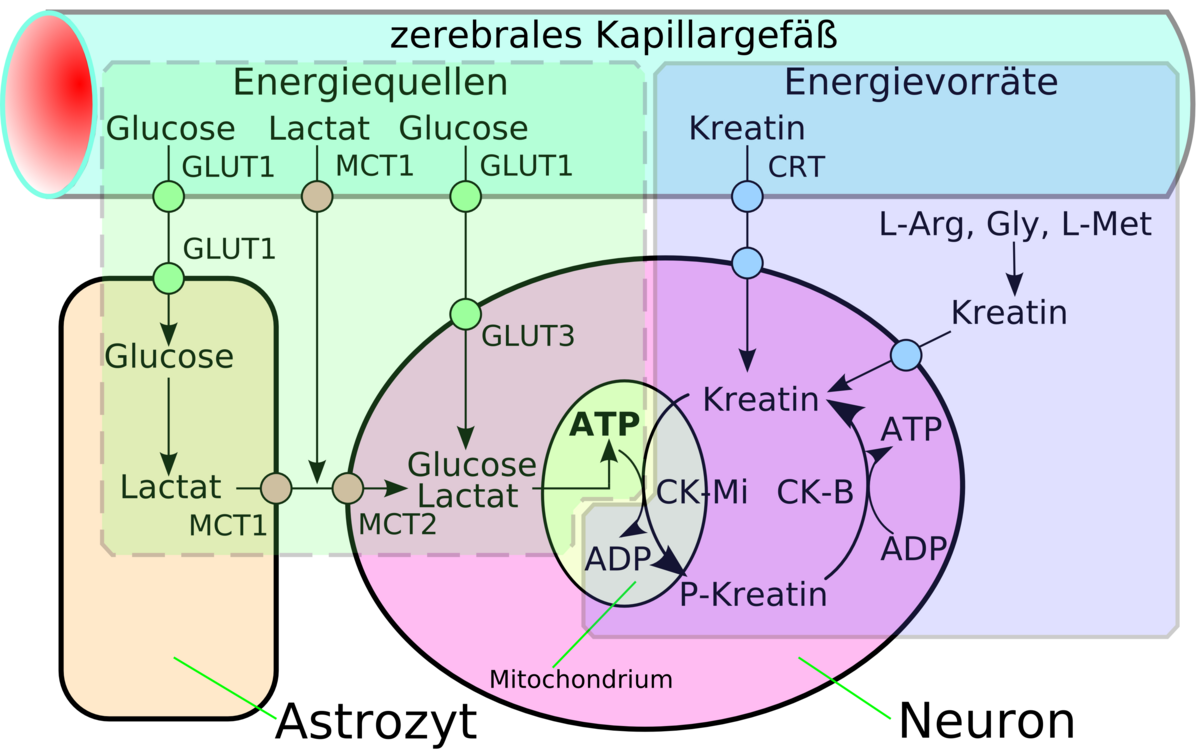

Avec les moyens de transport décrits ci-dessus, les molécules parviennent au cerveau sans consommation directe d'énergie. Elles suivent donc le gradient de la concentration, ou du produit des concentrations aux puissances convenables, dans les cas de transport multiple (symport ou antiport). Dans les transports actifs, ou « pompes », il est possible d'obtenir un transport à l’encontre du gradient de concentration. Pour cela, il faut néanmoins, directement ou indirectement, de l’énergie sous forme d'adénosine triphosphate (ATP). Quand le transport actif a lieu du sang vers le cerveau, on parle d'« influx » (à distinguer de l'« influx nerveux »), et en sens inverse, d'« efflux ».

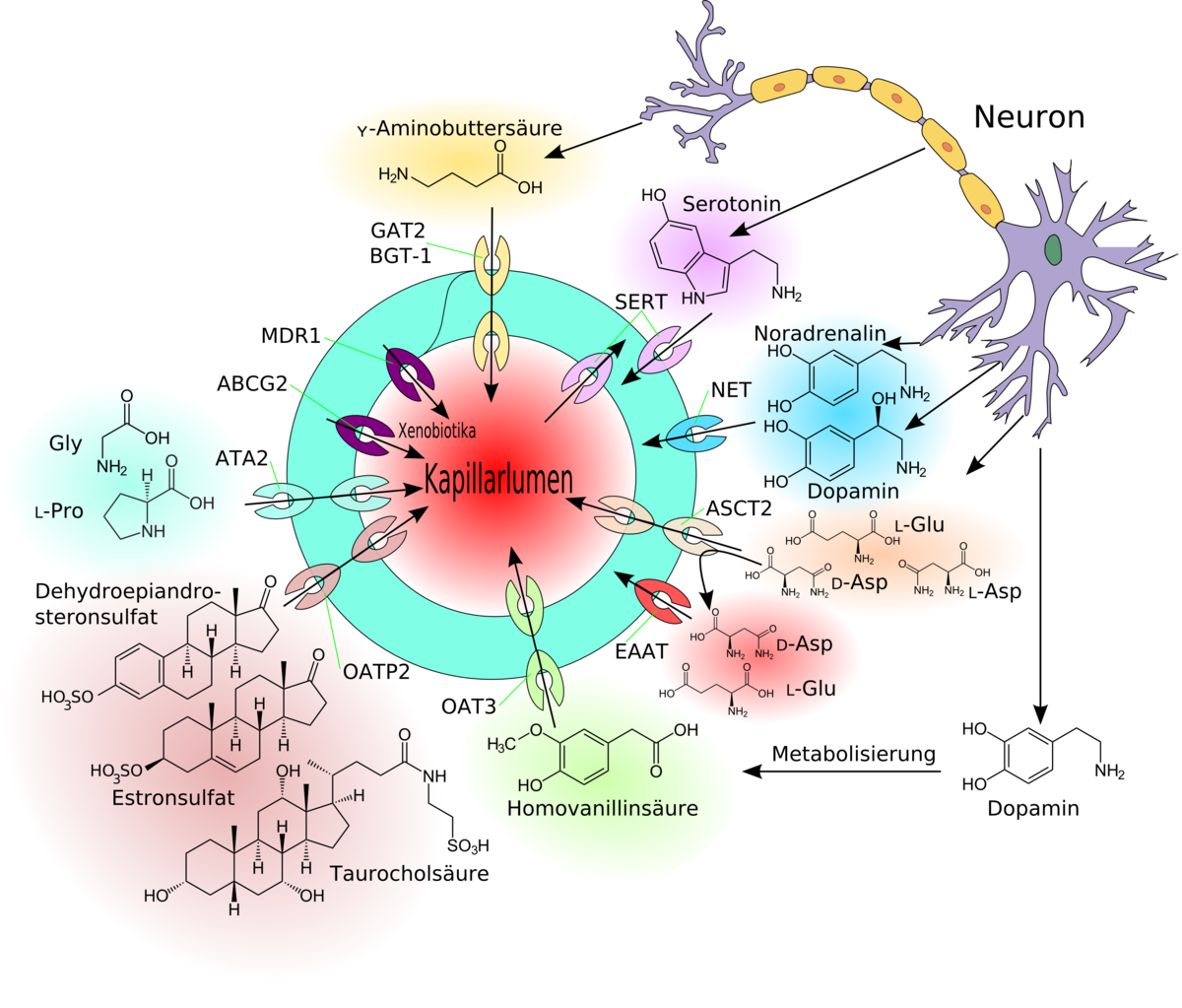

Dans la barrière hémato-encéphalique, on trouve des transporteurs actifs en influx pour l'enképhaline, la vasopressine (hormone antidiurétique) (AVP) et la D-pénicillinamine2,5-enképhaline (DPDPE) – le produit du gène de résistance multiple aux drogues (gène MDR1) a été le premier transporteur d'efflux identifié à la barrière hémato-encéphalique. Là-dessus sont venues plus tard les protéines reliées aux résistances multidrogues, par exemple, le gène MRP1, qui appartiennent aussi à la famille des transporteurs ABC. La protéine de résistance au cancer mammaire (BCRP) se trouve avec la glycoprotéine P en réalité sur la paroi luminale, dirigée vers le sang, de l'endothélium.

Certains des transporteurs d'efflux – comme certains transporteurs d'influx – travaillent par stéréosélectivité. Ceci signifie qu'ils ne transportent qu'un seul énantiomère du cerveau vers la circulation sanguine. La D-asparagine est dans le cerveau un précurseur protéique de l'acide N-méthyl-D-aspartique (NMDA), et influe sur la sécrétion de diverses hormones, comme l'hormone lutéinisante, la testostérone ou l'ocytocine. La L-asparagine appartient par contre, avec la L-glutamine aux acides aminés stimulants. Le transporteur d'efflux ASCT2 (transporteur d'alanine, sérine et cystéine) de la barrière hémato-encéphalique ne transporte que la L-asparagine, dont l'accumulation aurait des effets neurotoxiques. La D-asparagine, nécessaire pour la production de NMDA, n'est pas transportée par l'ASCT2. Les transporteurs EAAT (excitatory amino acid transporter – transporteurs d'acides aminés excitateurs) SLC1A3, SLC1A2 et SLC1A6 au contraire, transportent les deux énantiomères de l'asparagine.

Dans le tissu épileptique la glycoprotéine P est sur-exprimée dans les endothéliums et les astrocytes de la barrière hémato-encéphalique, ainsi que dans les neurones.

En outre, il y a des transporteurs d'anions organiques (OAT et OATP) et transporteurs de cations organiques (OCT) dans la membrane cellulaire de l’épithélium. Les transporteurs d'efflux, spécialement, peuvent transporter activement une grande quantité de substrats non spécifiques.

Pour tout un ensemble de processus de transport au niveau de l'endothélium, il n'est pas encore clarifié s'il s'agit de processus actifs (c'est-à-dire consommant de l’ATP), ou s'il s'agit seulement de diffusion facilitée par transporteur membranaire.