Traînée de condensation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Traînées d’avion et influences climatiques

En terme de forcage radiatif, les avions ont deux grands impacts connus sur le climat régional et planétaire, pour partie contradictoires :

- En émettant du CO2 et de la vapeur d'eau (deux gaz à effet de serre), ils contribuent à moyen et long terme au réchauffement global ;

- Par l'émission d'aérosols et la formation de traînées de condensation qui se transforment en larges cirrus, ils contribuent à court terme (surtout dans l'hémisphère nord où les vols sont plus nombreux) à un refroidissement le jour et à un réchauffement la nuit.

Divers travaux de recherche visent à mieux quantifier la part respective de ces deux phénomènes, notamment en Europe de l'Ouest, dont les images satellitaires montre qu'elle est l'une des zones les plus touchées au monde. À court terme, les premiers et plus importants impacts de l'aviation pourraient provenir des traînées de condensation et de l'induction des cirrus qu'elles provoquent.

Dans l'hémisphère sud, les avions sont bien moins nombreux, mais la calotte glaciaire est plus vaste qu'au nord et climatiquement plus isolée, ce qui rend la zone beaucoup plus froide. Les données satellitaires de la NASA utilisées pour la recherche sur la haute atmosphère, ont montré que les nuages stratosphériques de l'Antarctique avaient une durée de vie deux fois plus longue que ceux situés au-dessus de l'Arctique où les couches d'air sont plus mélangées et moins froides. En refroidissant les couches de l'atmosphère où l'ultra-violet produit la couche d'ozone, les traînées d'avion peuvent exacerber les réactions chimiques de destruction de l'ozone.

Dans l'hémisphère nord, durant l'hiver, l'aviation contribuerait à augmenter le "mauvais" ozone troposphérique d'environ 3%, avec peut d'effet sur l'ozone stratosphérique. Une modélisation prospective a estimé que pour 500 de transports supersoniques commerciaux de 2015 (à une altitude de vol 18-21 km, une vitesse de croisière de Mach 2,4 avec un indice d'émission de 15 g de NO2 par kilogramme de kérozène brûlé), l'ozone diminuerait de 3% dans la basse stratosphère polaire conduisant à une diminution de près de 1,5 % de l'ozone dans la colonne atmosphérique.

Impact diurne/nocture

(Lille, 8 octobre 2006)

Il existe un facteur jour/nuit déterminant. En effet, la vapeur d’eau est un puissant gaz à effet de serre (dont le coefficient est plus élevé que celui du CO2), mais cette vapeur d'eau a un impact tout à fait différent en matière de réchauffement selon sa forme :

- forme condensée dans l'air, notamment sous forme de nuages, réflétant le rayonnement solaire ;

- vapeur d'eau, invisible à nos yeux, mais faisant barrage à une partie des infrarouges.

- Vols de jour

Les traînées de condensation des avions volant sous le soleil blanchissent et/ou réfléchissent une partie de l’énergie solaire thermique en la renvoyant vers l’espace avant qu'elle n'ait eu le temps de réchauffer le sol ou les masses d'air. Ce phénomène tend à refroidir la basse atmosphère. L'albédo est ici le phénomène déterminant.

- Les vols de nuit

La vapeur d'eau et les nuages causés par ces traînées s’opposent au refroidissement en réfléchissant les infrarouges émit par le sol vers ce dernier. Ceci diminue le refroidissement nocturne d'un ciel autrement dégagé et accroît donc le réchauffement en piégeant la chaleur rayonnée par le sol dans les basses couches de l’atmosphère, comme une couverture garde la chaleur du dormeur.

Fréquence et aspects saisonnier

Le phénomène est observable par tout le monde, bien que les couches nuageuses basses cachent une partie des traînées de condensation. Comme le montre un observatoire photographique néerlandais des traînées dans les années 2007 à 2010, les contrails sont devenus omniprésents dans l'hémisphère nord, observables presque tous les jours, dans tout ou partie du ciel au dessus de l'Europe.

Le transport aérien est celui qui connaît la plus forte croissance mondiale, devant l’automobile. S'il n'émettait à la fin des années 1990 que 3 % environ des gaz à effet de serre, les données scientifiques disponibles montrent que son effet en terme de bilan radiatif est proportionnellement plus important. En effet, c'est en moyenne, l'effet des grandes longueurs d'onde qui domine le bilan de forçage radiatif des traînées d'avion, qui fait que l'effet réchauffant l'emporte sur l'effet refroidissant.

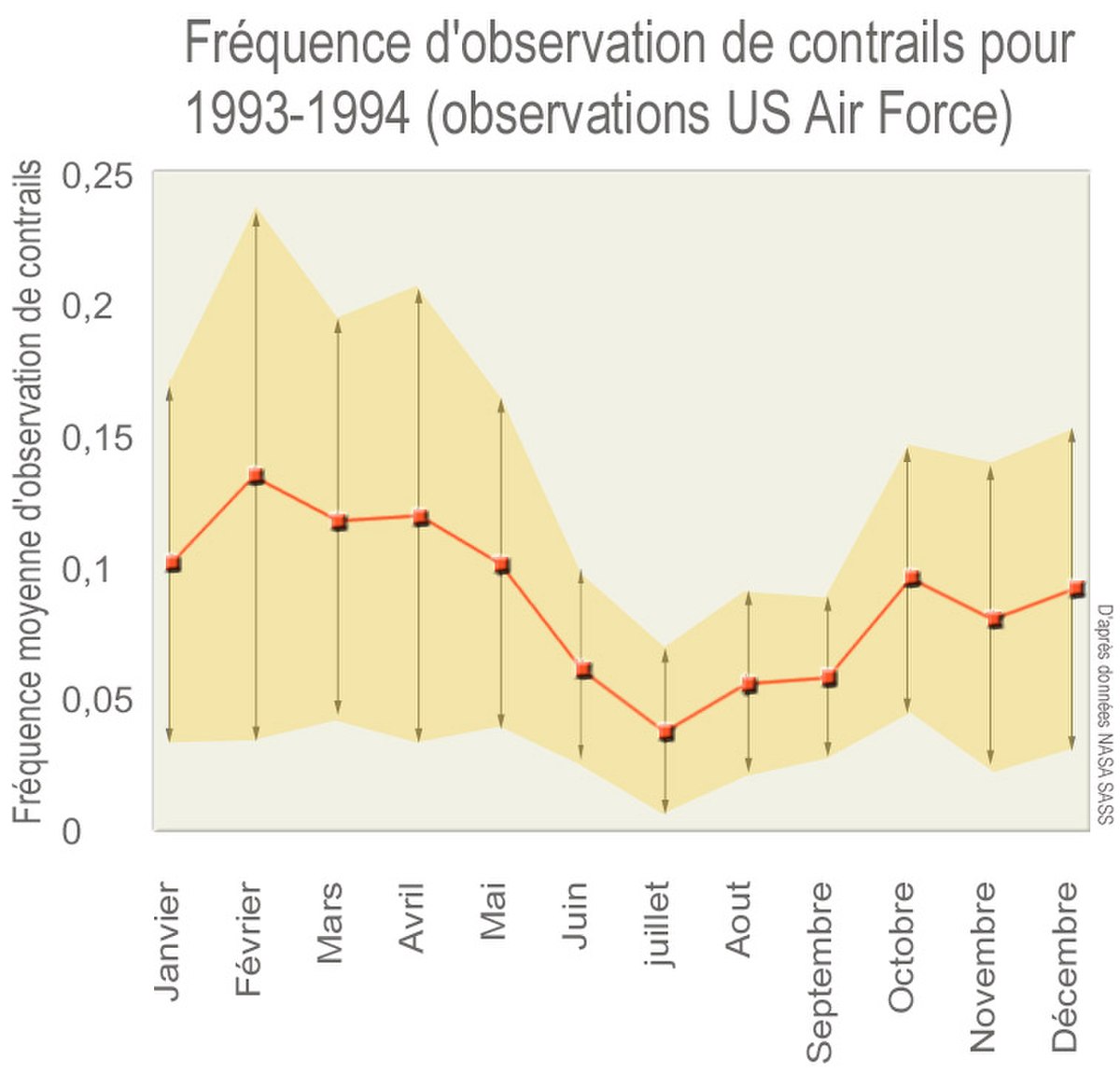

Dans les années 1990, la NASA et l'US Air Force notaient déjà une fréquence plus élevés des traînées en fin d'hiver et début de printemps selon le graphique ci-contre. Cinq ans plus tard (au début des années 2000), Nicolas Stuber montrait que les vols de nuit (6h du soir - 6h du matin) effectués en Grande-Bretagne en saison froide (durant les seuls 3 mois de décembre, janvier et février) contribuent pour environ 50 % au réchauffement alors qu'ils comptent pour moins d’un quart (22 %) du trafic annuel.

Recherche

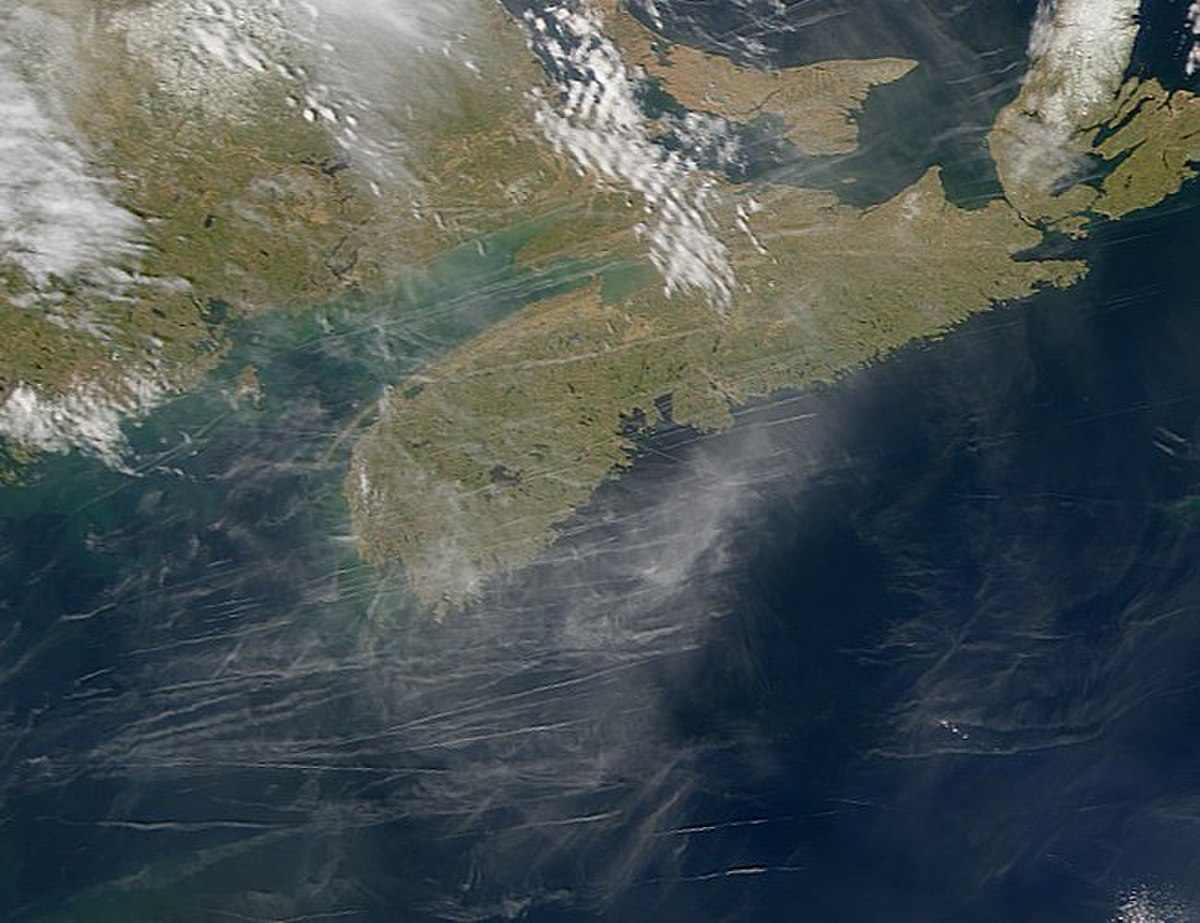

On n'a pris conscience de l'ampleur physique de ces impacts que dans les années 1990. Les scientifiques de la NASA en 1998 ont montré que les traînées de condensation produites sur la côte pacifique des États-Unis d'Amérique pouvaient s'étaler et fusionner pour produire un cirrus couvrant 3 600 km2. Des photographies satellite ont ensuite dévoilé des traînées de condensation produites par l'aviation commerciale au-dessus de la Nouvelle-Angleterre (formant un nuage qui a atteint 34 000 km2).

En 2000, un programme dit PARTEMIS, visant à mieux comprendre l'effet de l'état du réacteur sur l'éjection de particules et d'aérosols et leur devenir et transformations dans l'atmosphère, a été initié pour aider les constructeurs à produire des réacteurs plus efficaces et moins nuisant pour le climat. Le projet inclue le développement de modèles mathématiques des processus physiques et chimiques et des méthodes de prévision des impacts météorologiques.

En 2001, un autre programme européen dit Cypress, sur la base des prédictions et de l'évolution probable de la conception de turbines de réacteurs (pour une période de 17-20 ans), cherche à modéliser (avec les grands fabricants de turbines) les émissions de polluants que ces moteurs induiront, et notamment les relations entre CO2 et de NOx évoquées par le rapport du GIEC .

De son côté, le ministère britannique des transports a financé l'Université de Reading avec la Direction de la météorologie, puis avec l'Université de Leeds. Il s'agissait notamment de mieux comprendre, grâce à des ballons sondes équipés de capteurs météorologiques, la température, la chimie et la météorologie de la haute atmosphère, pour mieux prédire les phénomènes de production de traînées persistantes, avec une étude plus détaillée au dessus du Sud-Est de l'Angleterre. A partir de ces données, les universitaires tentent d'estimer plus précisément l'impact global de l'aviation en terme de forçage radiatif. Pour cela, ils ont utilisé des données collectées directement lors de vols aériens. Mais ils ont aussi dû mettre à jour les bases de données d'émissions (C'est l'objet du projet AERO2K (Global aircraft emissions data project for climate impacts evaluation) qui est parti du fait qu'au début des années 2000, les bases de données mondiales d'émissions n'étaient renseignées qu'avec environ 10 ans de retard et ne pouvaient répondre aux besoins des scientifiques et des décideurs.

Ces travaux ont notamment montré qu'au dessus du Sud-Est de l'Angleterre, plus d'un quart des vols de nuit, bien que visuellement plus discrets que ceux qui contribuent à plus de 60% du forçage radiatif des traînées qui blanchissent le ciel le matin et la journée suivante. Le trafic aérien hivernal (25% des vols ont lieu entre Décembre et Février, alors que les hautes couches sont froides et la convection de mi-altitude faible) représente à lui seul la moitié du forçage. Une des premières conclusions de ces travaux, publiés dans le journal Nature, est qu'une révision des heures de vol (à concentrer sur la journée) pourrait aider à minimiser l'impact climatique de l'aviation.

Le programme AERO2K a pour objet de produire une base de donnée à jour pour aider les décideurs à mieux évaluer l'impact climatique des avions, en produisant un inventaire mondial 4D de la consommation de kérosène et des émissions induites de polluants gazeux (NOx, CO, HC, CO2) et particulaires pertinents pour évaluer l'impact des avions sur la haute atmosphère. Ces paramètres devaient être issus du trafic civil, mais aussi militaire avec pour la partie SIG une résolution spatiale de 1° latitude/longitude pour 0,5 km de colonne d'atmosphère. La résolution temporelle la plus fine serait l'heure.

Le projet incluait une prospective à 25 ans, basée sur les dernières techniques de prévision utilisées par l'industrie (Airbus notamment, par les gouvernements et pour la gestion du trafic aérien). Une originalité du projet était d'associer des experts en sciences et technologies, à des décideurs politiques, et à des représentants de l'industrie aéronautique. Ce programme a été complété par le programe NEPAIR qui cherche à établir un indicateur synthétique des impacts de l'aviation.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a de son côté consacré un rapport scientifique complet au phénomène des nuages artificiels produits par les traînées d’avion (1999, en anglais). Ce phénomène est clairement à considérer comme faisant partie des sources de modifications anthropiques du climat, mais avec un double aspect qui rend sa quantification complexe.

Un des moyens pour éliminer cet effet est d’abaisser l’altitude des vols ce qui entraînerait moins de formation de traînées car l'air peut contenir plus d'humidité à plus basse altitude et la dispersion par les vents y serait plus rapidement. Cependant, cela implique une diminution de la capacité de l’espace aérien et l’augmentation des émissions de CO2 causée par une activité aérienne moins efficiente.