Tracé à l'italienne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Construction

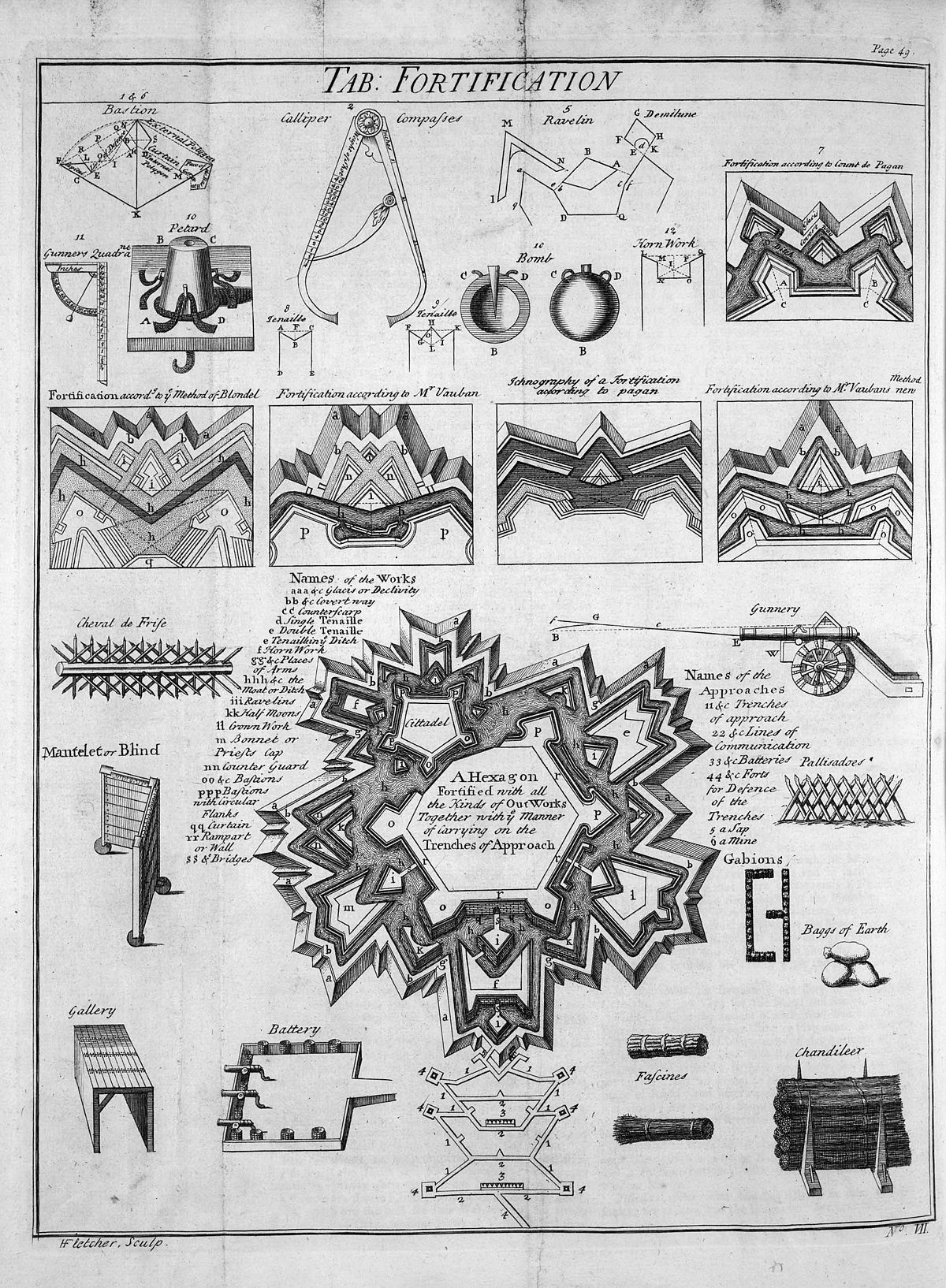

Le coût de construction extrêmement élevé de ce nouveau système incita très tôt les ingénieurs à les adapter aux défenses préexistantes partout où cela était possible : on perçait les murailles médiévales sur la longueur requise, et un fossé était creusé à une certaine distance devant elles. Les déblais ainsi récupérés étaient mis en remblai derrière les murailles pour en faire un massif compact. Si la plupart des fortifications neuves étaient revêtues de briques (ce matériau offrant la meilleure tenue aux tirs d'artillerie), les fortifications adaptées faisaient généralement l'économie de cette précaution, en compensant le défaut de maçonnerie par un complément de terre. L'adaptation pouvait aussi consister à diminuer la hauteur des anciennes tours et à combler leurs pièces de terre pour en faire des appuis compacts.

Il s'avérait aussi souvent nécessaire d'élargir et d'approfondir les douves pour opposer un obstacle plus efficace aux assauts et interdire les manœuvres de sape. Dans les années 1520, les ingénieurs italiens imaginèrent de recourir à des remblais en pente douce appelés glacis, placés vis-à-vis des fossés de façon à masquer entièrement les murs aux tirs d'artillerie. Le principal avantage des glacis fut d'empêcher ls canons ennemis de tirer de but en blanc sur les remparts. En effet, plus les artilleurs élevaient la hausse, moins les impacts étaient puissants.

Un exemple de dépense excessive dans la fortification est offert par la ville Sienne, qui en 1544 fit banqueroute en tentant de financer les travaux.

Principes

Le château fort médiéval, prédécesseur de la citadelle bastionnée, se dressait généralement au sommet de hautes collines. Du haut des tours et des remparts, on tirait des flèches sur les assaillants ; plus les postes de tirs étaient élevés, plus les projectiles portaient loin. L'assaillant pouvait tenter d'enfoncer une porte, grimper sur les remparts grâce à des échelles, ou enfin faire s'effondrer un rempart par un travail de sape ; dans tous les cas, les sièges étaient longs et coûteux, de sorte que les châteaux, forts de leur avantage défensif, contrôlaient les territoires.

Lorsque le canon de siège, devenu une arme mobile, bouleversa la stratégie militaire au XVe siècle, les ingénieurs entreprirent de disposer les remparts en retrait de fossés et d'y adosser des remblais profonds de façon à rendre impossible le tir direct, de loin le plus destructeur, et de rehausser les murs de revêtement de remblais, les courtines, qui absorbaient l'énergie d'impact des tirs plongeants. Lorsque les circonstances l'imposaient, comme au Fort Manoel à Malte, les « tranchées » étaient taillées à même le roc, et la roche elle-même faisait contrescarpe.

Inconvénient plus sérieux, les formes circulaires des murs et des tours médiévaux, efficaces contre les sapes, laissaient des angles morts à l'assaillant : il n'était pas possible de couvrir une tour depuis un autre point de la même tour. Pour y remédier, on substitua aux anciennes tours rondes et carrées des saillants, les bastions, qui ne laissaient plus aucun espace couvert à l'ennemi. Les tranchées et la géométrie des remparts canalisaient l'assaillant vers un champ de tir méticuleusement conçu pour que l'artillerie puisse balayer toute la zone avec un maximum d'efficacité.

Amélioration plus subtile, le système inaugurait le principe de la défense active. En effet, les murs, plus bas qu'autrefois, étaient aussi plus facilement envahis, et la protection offerte contre les tirs de canon par les courtines disparaissait si l'ennemi parvenait à occuper le talus extérieur du fossé et à y mettre en batterie ses propres canons. On dessina donc la ligne de rempart de façon à maximiser les positions de tir en enfilade (ou « tir de flanc ») contre un adversaire parvenant au pied des murs. Des indentations pratiquées à la base de chaque bastion permettaient d'y loger une batterie : celle-ci bénéficiait d'une visée directe sur la base des remparts adjacents, la pointe du bastion étant elle-même couverte par les batteries des bastions adjacents.

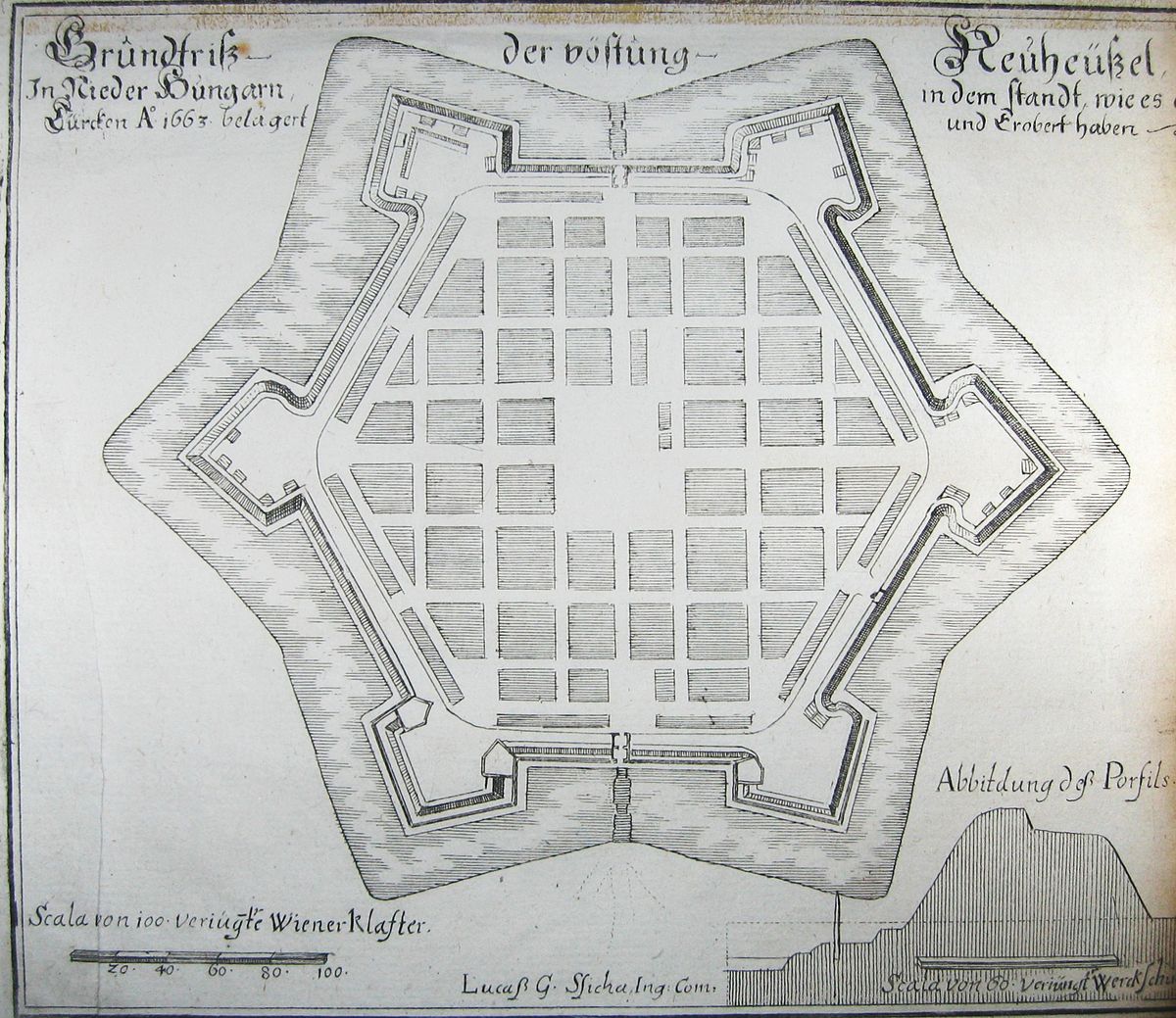

Les place-fortes se métamorphosèrent ainsi en édifices aux contours polygonaux caractéristiques, permettant aux canons de la place de coordonner leurs tirs. Les batteries avancées couvraient les glacis, lesquels protégeaient les ouvrages intérieurs de la citadelle du tir direct. Les canons ne servaient pas seulement à couvrir les remparts des voltigeurs ennemis, mais pouvaient aussi bien faire feu sur les batteries ennemies, et les empêcher de se poster à portée des murailles les plus vulnérables.

La clef du système défensif devint bientôt le contrôle de la ceinture extérieure des fossés entourant la place, qu'on appelait le « chemin couvert ». Les défenseurs pouvaient évoluer avec une certaine sécurité à l'abri des fossés, et pouvaient y entreprendre des ripostes pour conserver le contrôle du glacis, ce large talus découvert et de faible pente qui prolongeait l'extérieur des fossés : il s'agissait de dresser des remblais pour empêcher l'ennemi de prendre position en des points du glacis d'où la muraille serait à portée, ou de creuser des contre-sapes pour intercepter les propres sapes de l'ennemi.

Les citadelles devenaient plus basses et beaucoup plus étendues que les place-fortes médiévales, offrant une défense en profondeur, avec des lignes de défense que l'assaillant devait neutraliser avant de pouvoir poster ses batteries vers les œuvres intérieures.

Les batteries défensives étaient couvertes des tirs de canon ennemis par un feu soutenu depuis les autres bastions, mais elles étaient sans protection depuis l'intérieur de la place, tant pour en rendre l'usage périlleux au cas où l'assaillant parviendrait à s'en emparer, que pour permettre aux fumées de poudre de se dissiper et de libérer le champ de vision des artilleurs.

Les fortifications bastionnées conservèrent leur efficacité aussi longtemps que les assaillants s'en remirent au canon traditionnel, dont la puissance tient à la force d'impact des projectiles. Dans la mesure où l'on ne disposait que d'explosifs noirs comme la poudre à canon, les grenades explosives et les bombes ne pouvaient pratiquement rien contre les maçonneries. Le progrès des mortiers et des explosifs, avec l'accroissement du pouvoir de perforation des obus et l'emploi systématique du tir plongeant provoquèrent l'obsolescence de ce système. La guerre redevint une guerre de mouvement : il fallut cependant plusieurs décennies pour que l'idée de fortification soit abandonnée (système Séré de Rivières, ligne Maginot, etc.).