Tour Eiffel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

|

|

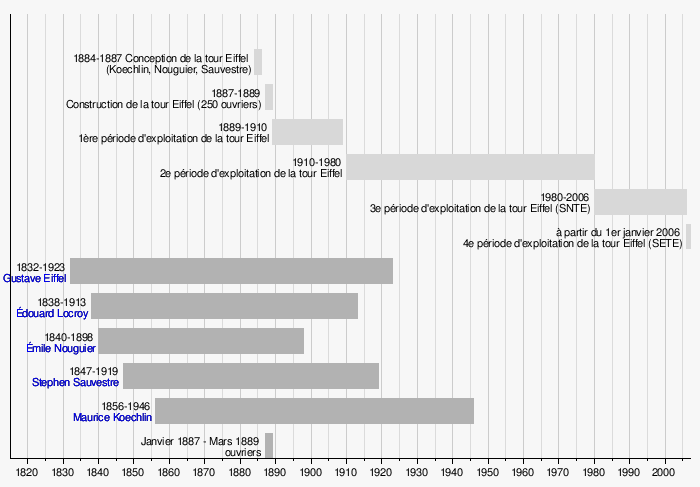

Chronologie

[Modifier]

| 1884 | Premières études par Maurice Kœchlin, Émile Nougier et Stephen Sauvestre. Gustave Eiffel s'intéresse au projet, le brevette et en fait la promotion. |

| 1885 | |

| 1886 | Concours pour élever « une tour... de 300 mètres de hauteur » lors de l'Exposition universelle de 1889, gagné par le projet de Gustave Eiffel. |

| 1887 | Précisions sur les modalités d'édification de la tour et début de sa construction. Lettre de « protestation des artistes » rendue publique. |

| 1888 | Début des travaux du 2e étage de la tour Eiffel. Le chantier enregistre deux grèves des ouvriers (de septembre à décembre). |

| 1889 | Inauguration (31 mars). Exposition universelle : ouverture de la tour au grand public qui enregistre presque 2 millions d'entrées (du 15 mai au 31 octobre). |

| 1890 | Début de la période d'exploitation commerciale de la tour accordée à Gustave Eiffel (jusqu'au 31 décembre 1909). Le nombre de visiteurs chute en flèche. |

| 1891 | |

| 1892 | |

| 1893 | Gustave Eiffel se retire définitivement des affaires après son inculpation judiciaire suite au scandale financier du canal de Panama. |

| 1894 | |

| 1895 | |

| 1896 | |

| 1897 | |

| 1898 | 1er essai de transmission télégraphique hertzienne entre la tour Eiffel et le Panthéon, distant de 4 km. Mort d'Émile Nouguier. |

| 1899 | |

| 1900 | Exposition universelle organisée à Paris (du 15 avril au 12 novembre), avec deux fois moins d'entrées qu'en 1889. L'éclairage devient entièrement électrique. |

| 1901 | Alberto Santos-Dumont fait le tour de la tour Eiffel avec son dirigeable numéro 6. |

| 1902 | |

| 1903 | Le capitaine Gustave Ferrié, officer du génie, propose à Gustave Eiffel d'installer à partir de sa tour un réseau militaire de télégraphie sans fil (TSF). |

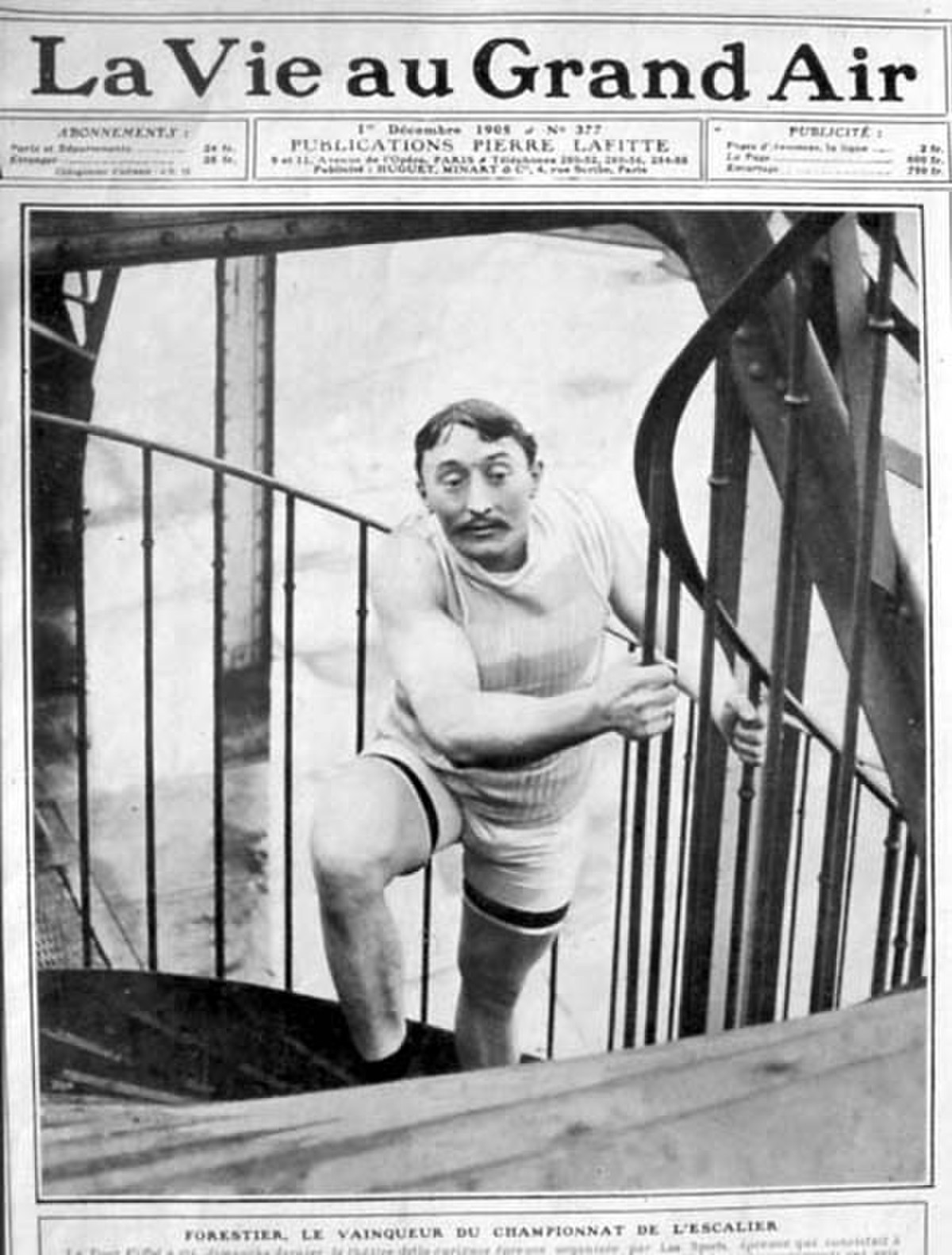

| 1904 | « Championnat de l'escalier », organisé par le quotidien Le Sport (26 novembre) : le gagnant atteint le 2e étage en 3 min 12 s. |

| 1905 | |

| 1906 | |

| 1907 | Une horloge géante est installée sur la tour Eifel et donne l'heure aux Parisiens grâce à des chiffres lumineux de 6 mètres de haut. |

| 1908 | |

| 1909 | Une petite soufflerie est construite au pied de la tour Eiffel. À bord d'un Wright, le comte de Lambert survole Paris et la tour Eiffel pour la première fois (18 octobre). |

| 1910 | La concession accordée à Gustave Eiffel est prorogée pour 70 ans supplémentaires, notamment grâce aux travaux scientifiques menés sur la tour Eiffel. |

| 1911 | |

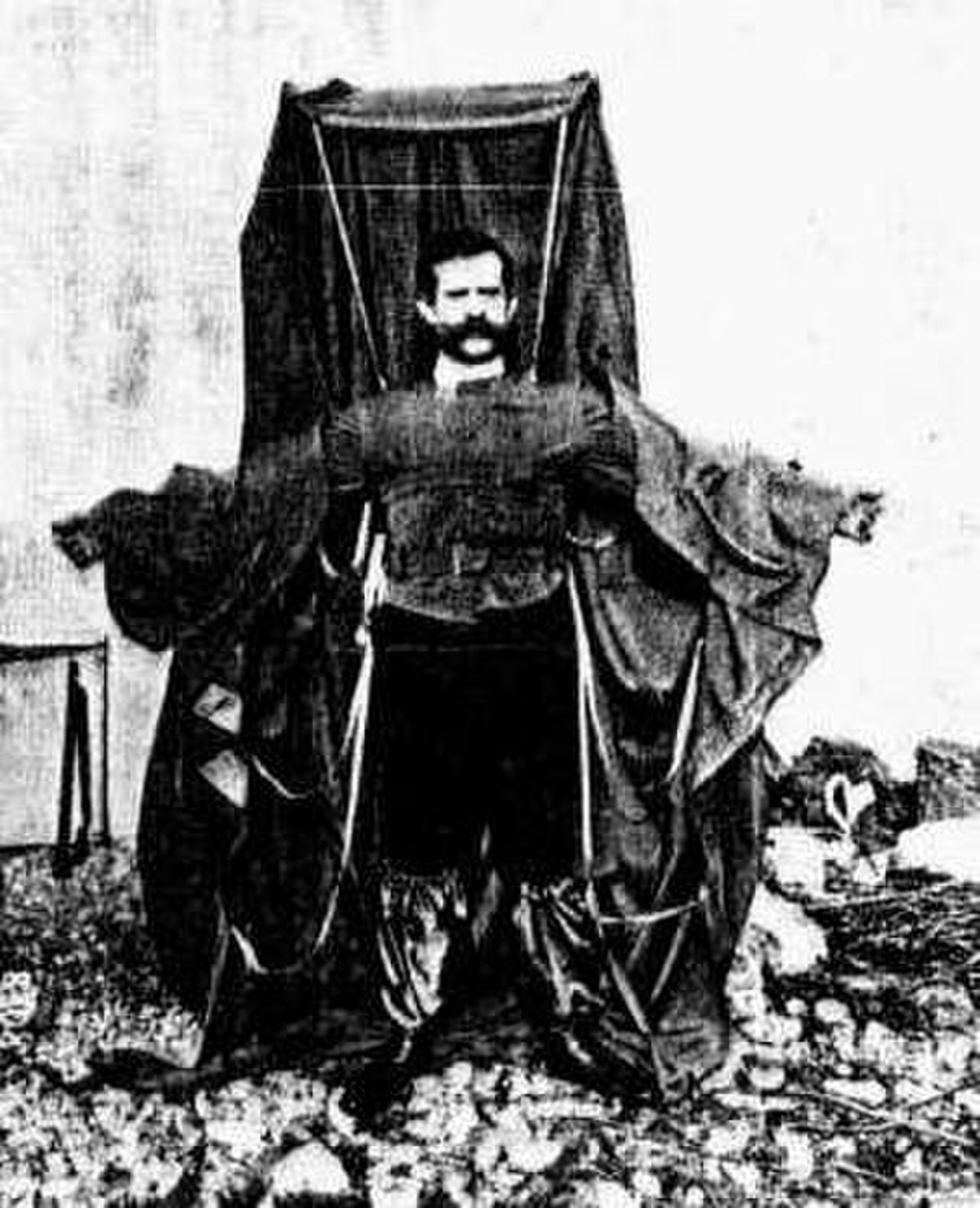

| 1912 | Franz Reichelt essaie de voler depuis le 1er étage de la tour Eiffel et s'écrase en contrebas. La soufflerie est transférée rue Boileau et s'agrandit. |

| 1913 | Mort d'Édouard Locroy. |

| 1914 | L'armée française organise la première bataille de la Marne (6 au 9 septembre) grâce à un message de l'armée allemande, capté depuis la tour. |

| 1915 | Interception de messages qui conduisent à l'arrestation de Mata Hari. Fermeture de la tour au public (jusqu'à 1918). |

| 1916 | |

| 1917 | |

| 1918 | |

| 1919 | Réouverture de la tour au public. Mort de Stephen Sauvestre. |

| 1920 | |

| 1921 | Un émetteur civil diffuse, depuis la tour Eiffel le premier programme radio français. |

| 1922 | Inauguration officielle de Radio Tour-Eiffel (6 février) |

| 1923 | Pierre Labric descend l'escalier à bicyclette (2 juin). Mort de Gustave Eiffel, à l'âge de 91 ans (27 décembre). Sortie de Paris qui dort (35 min) de René Clair. |

| 1924 | |

| 1925 | La tour arbore une publicité géante de style Art Déco, imaginée par André Citroën. Un escroc tente de vendre la tour en pièces détachées à un ferrailleur. |

| 1926 | |

| 1927 | |

| 1928 | |

| 1929 | |

| 1930 | La tour Eiffel perd sa place de « plus haut monument du monde » au profit du Chrysler Building à New York. |

| 1931 | Exposition coloniale à Paris. Cette année, la tour Eiffel reçoit 822 550 visiteurs. |

| 1932 | |

| 1933 | |

| 1934 | La tour Eiffel s'orne du plus grand thermomètre du monde (160 m). |

| 1935 | |

| 1936 | Georges Mandel, ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, fait installer la première antenne de télévision au sommet de la tour. |

| 1937 | Exposition Internationale des Arts et Techniques : installation du plus grand lustre du monde, nouvel éclairage conçu par André Granet et 809 978 visiteurs. |

| 1938 | |

| 1939 | 50e anniversaire de la tour : grand-messe célébrée par l'Archevêque de Paris et dîner de gala donné en la présence du duc et de la duchesse de Windsor. |

| 1940 | Seconde Guerre mondiale. La tour Eiffel est fermée au public (jusqu'en 1945). |

| 1941 | |

| 1942 | |

| 1943 | L'armée allemande installe une antenne sur la tour Eiffel et diffuse des programmes à destination des blessés hébergés dans la région. |

| 1944 | Les troupes américaines installent au 3e étage leur service Transmission pour communiquer avec les troupes alliées des environs (en août). |

| 1945 | |

| 1946 | Mort de Maurice Kœchlin, à l'âge de 90 ans (14 janvier). Réouverture de la tour au grand public (en juin). |

| 1947 | |

| 1948 | |

| 1949 | Sortie du film franco-américain L'homme de la tour Eiffel (The Man on the Eiffel Tower) de Burgess Meredith (enquête du commissaire Maigret). |

| 1950 | Sortie du film De l'or en barre (The Lavender Hill Mob) de Charles Crichton, avec Alec Guinness. |

| 1951 | |

| 1952 | Pour la première fois, une émission de télévision (présentée par G. de Caunes et J. Joubert) est retransmise directement à Londres depuis la tour (en juin). |

| 1953 | Première diffusion en Eurovision, réalisée depuis la tour Efifel (couronnement de la reine Élisabeth II). |

| 1954 | |

| 1955 | |

| 1956 | Un incendie se déclare dans le local de l'émetteur de télévision et endommage le sommet de la tour Eiffel. |

| 1957 | |

| 1958 | 1 290 projecteurs sont installés dans les fosses dissimulées dans les jardins du Champ-de-Mars. Ils resteront en service jusqu'au 31 décembre 1985. |

| 1959 | L'antenne radio actuelle est ajoutée au sommet de la tour, portant ainsi sa taille à 324 mètres. |

| 1960 | |

| 1961 | |

| 1962 | À l'occasion de la sortie du film Le jour le plus long, Édith Piaf chante depuis le premier étage de la tour Eiffel devant 25 000 Parisiens. |

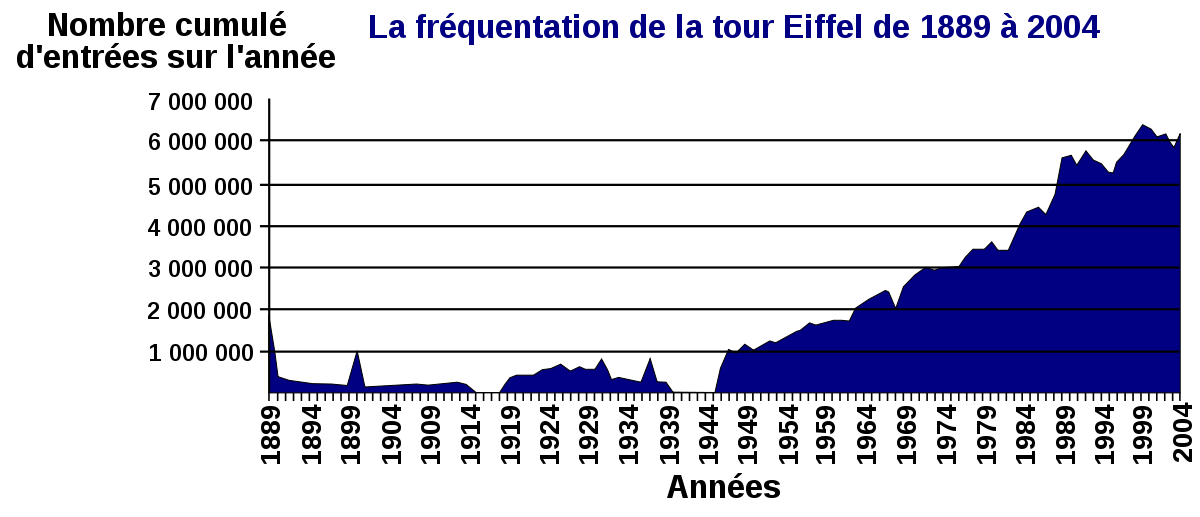

| 1963 | Cette année-là, passage pour la première fois du cap symbolique des 2 millions d'entrées. |

| 1964 | 75e anniversaire de la tour Eiffel : les alpinistes G. Magnone et R. Desmaison se lancent à l'assaut du monument malgré une météo maussade (en mai). |

| 1965 | Dans le pilier nord de la tour Eiffel, un nouvel ascenseur permet de transporter 110 personnes. |

| 1966 | Lancement de la campagne mondiale contre la faim : Charles Aznavour et Georges Brassens chantent sur la tour Eiffel. |

| 1967 | 50 000 000e visiteur. Dans « Le K.», Dino Buzzati raconte l'histoire de l'ouvrier André Lejeune sur le chantier de la construction de la tour. |

| 1968 | |

| 1969 | |

| 1970 | |

| 1971 | |

| 1972 | Cette année-là, passage pour la première fois du cap symbolique des 3 millions d'entrées. |

| 1973 | |

| 1974 | |

| 1975 | |

| 1976 | |

| 1977 | Le golfeur américain Arnold Palmer frappe des balles depuis le 2e étage de la tour Eiffel. |

| 1977 | |

| 1978 | |

| 1980 | Le nouvel exploitant de la tour devient la SNTE, le propriétaire restant la Ville de Paris (à partir du 1er janvier et pour 25 ans). |

| 1981 | La SNTE, en accord avec la Ville de Paris, engage les plus importants travaux de rénovation que la tour ait connus depuis sa construction (jusqu'en 1985). |

| 1983 | Vente aux enchères de 20 tronçons de l'escalier hélicoïdal qui menait, à l'ouverture de la tour, du 2e au 3e étage (1er décembre). 100 000 000e visiteur. |

| 1984 | Cette année-là, passage pour la première fois du cap symbolique des 4 millions d'entrées. |

| 1985 | Sortie du film « Dangereusement vôtre » de John Glen. James Bond (Roger Moore) poursuit May Day (Grace Jones) dans les marches de la tour Eiffel. |

| 1986 | Pour la nuit, la tour Eiffel met en place un éclairage doré, réalisé à l'aide de lampes au xénon de 6 000 watt, d'une longévité de 1 200 heures environ. |

| 1987 | |

| 1988 | |

| 1989 | Cette année-là, passage pour la première fois du cap symbolique des 5 millions d'entrées. Le pilier sud accueille un nouvel ascenseur, réservé au personnel. |

| 1990 | |

| 1991 | |

| 1992 | |

| 1993 | Jacqueline Martinez, gardien de la paix âgée de 33 ans, est officiellement le 150 000 000e visiteur. Pour l'occasion, elle se voit offrir une voiture. |

| 1994 | J.-M. Jarre donne un concert au pied de la tour pour célébrer les 50 ans de l'UNESCO devant plus d'1 M de spectateurs. Sortie du film Un indien dans la ville. |

| 1995 | |

| 1996 | La brasserie située au 1er étage est totalement rénovée et devient le restaurant Altitude 95. Sortie française du film Independence Day de Roland Emmerich. |

| 1997 | 8e journée mondiale de la jeunesse : venue du pape Jean-Paul II devant un million de jeunes rassemblés sur le Champ-de-Mars. |

| 1998 | Cette année-là, passage pour la première fois du cap symbolique des 6 millions d'entrées. Portrait géant de Jules Verne tendu entre les 1er et 2e étages. |

| 1999 | Un compte à rebours indique le temps restant jusqu'au 1/1/2000. Ouverture de l'hôtel-casino Paris-Las Vegas offrant une reproduction de la tour (165 m). |

| 2000 | J. Halliday donne un concert devant 600 000 personnes. Dispositif de 20 000 ampoules à baïonnettes pour faire scintiller la tour la nuit. |

| 2001 | Début de la 18e campagne de peinture de la tour Eiffel depuis sa construction (jusqu'à juin 2003). |

| 2002 | 200 000 000e visiteur. |

| 2003 | |

| 2004 | À l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois en France, la tour Eiffel se pare d'illuminations de couleur rouge (du 24 au 29 janvier). |

| 2005 | Pascal Lainé publie le roman Le mystère de la tour Eiffel, adapté la même année en téléfilm par Simon Brook sous le titre La Légende vraie de la tour Eiffel. |

| 2006 | Exploitation de la tour Eiffel : la société d'économie mixte SETE succède pour 10 ans au concessionnaire précédent, la SNTE (au 1er janvier et pour 10 ans). |

| 2009 | La tour est repeinte lors de la 19e campagne de peinture (et dernière en date) afin de célébrer les cent-vingt ans de sa construction. Les travaux ont commencé en mars de la même année. |

Histoire

Approche chronologique

La Troisième République et l'essor des techniques

Imaginée en 1884, édifiée entre 1887 et 1889 et inaugurée pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, la tour Eiffel symbolise de nos jours, un pays en entier, la France.

Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. La tour Eiffel a d'abord fait partie de la vitrine économique du pays.

À partir de 1875, la Troisième République naissante, caractérisée par une instabilité politique chronique, peine à se pérenniser.

Au gouvernement, les équipes politiques se succèdent à un rythme soutenu. Selon Léon Gambetta, il est souvent composé de ministres « opportunistes », mais dont l'œuvre législatrice posa les pierres des principes encore en vigueur de nos jours : école obligatoire, laïcité, liberté de la presse, etc.

Mais la société de l'époque porte encore plus d'attention aux progrès techniques qu'elle ne croit au progrès social. C'est cette foi dans les bienfaits de la science qui a donné naissance aux expositions universelles. Mais dès la première exposition (Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, Londres, 1851), les gouvernants s'aperçoivent vite que derrière l'enjeu technologique se profile une vitrine politique, dont il serait dommage de ne pas profiter. En démontrant son savoir-faire industriel, le pays accueillant l'exposition signifie par là même son avance et sa supériorité sur les autres puissances européennes, qui régnaient alors sur le monde.

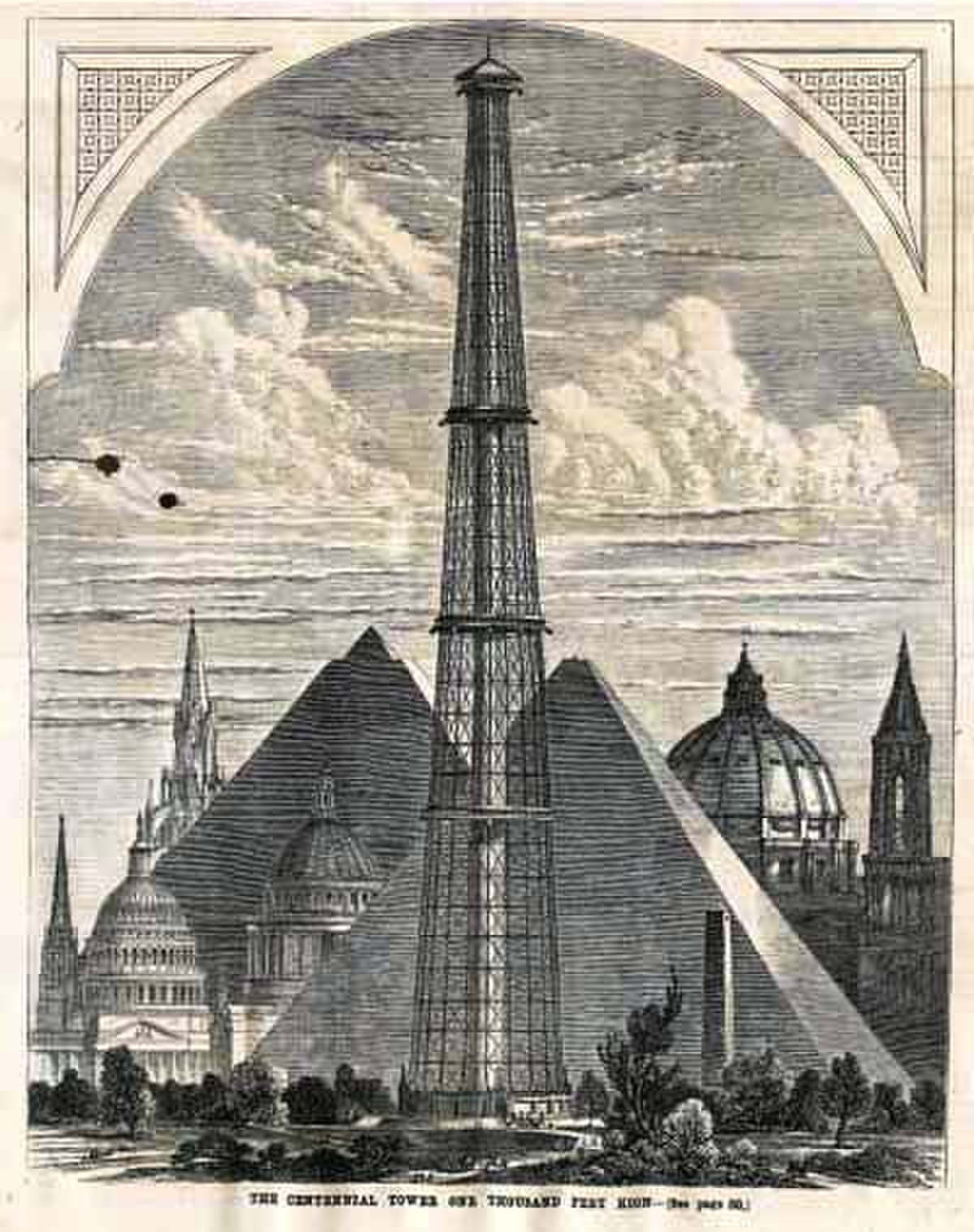

Dans cette optique, la France accueille à plusieurs reprises l'exposition universelle, comme en 1855, en 1867 et 1878. Jules Ferry, président du Conseil de 1883 à 1885, décide de relancer l'idée de la tenue d'une nouvelle exposition universelle en France. Le 8 novembre 1884, il signe un décret instituant officiellement la tenue d'une exposition universelle à Paris, du 5 mai au 31 octobre 1889. L'année choisie n'est pas innocente, puisqu'elle symbolise le centenaire de la Révolution française. Paris sera encore une fois au « centre » du monde. Quoique du côté du Nouveau Monde les choses évoluent vite et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, au sein de la jeune puissance économique des États-Unis d'Amérique, que naîtra véritablement l'idée d'une tour de 300 mètres. En effet, lors de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, les ingénieurs américains Clark et Reeves, imaginent un projet de pylône cylindrique de 9 mètres de diamètre maintenu par des haubans métalliques, ancrés sur une base circulaire de 45 mètres de diamètre, d'une hauteur totale de 1 000 pieds (environ 300 mètres). Faute de crédits, leur projet ne verra jamais le jour, mais sera quand même publié en France dans la revue Nature.

Dans la même lignée, l’ingénieur français Sébillot puise, aux États-Unis, l’idée d’une « tour-soleil » en fer qui éclairerait Paris. Pour ce faire, il s’associe avec l’architecte Jules Bourdais, qui fut à l’origine du palais du Trocadéro pour l’exposition universelle de 1878. Ensemble, ils concevront un projet de « tour-phare » en granit, haute de 300 mètres qui connaîtra plusieurs versions, concurrencera le projet de tour de Gustave Eiffel, et qui finalement, ne sera jamais construit.

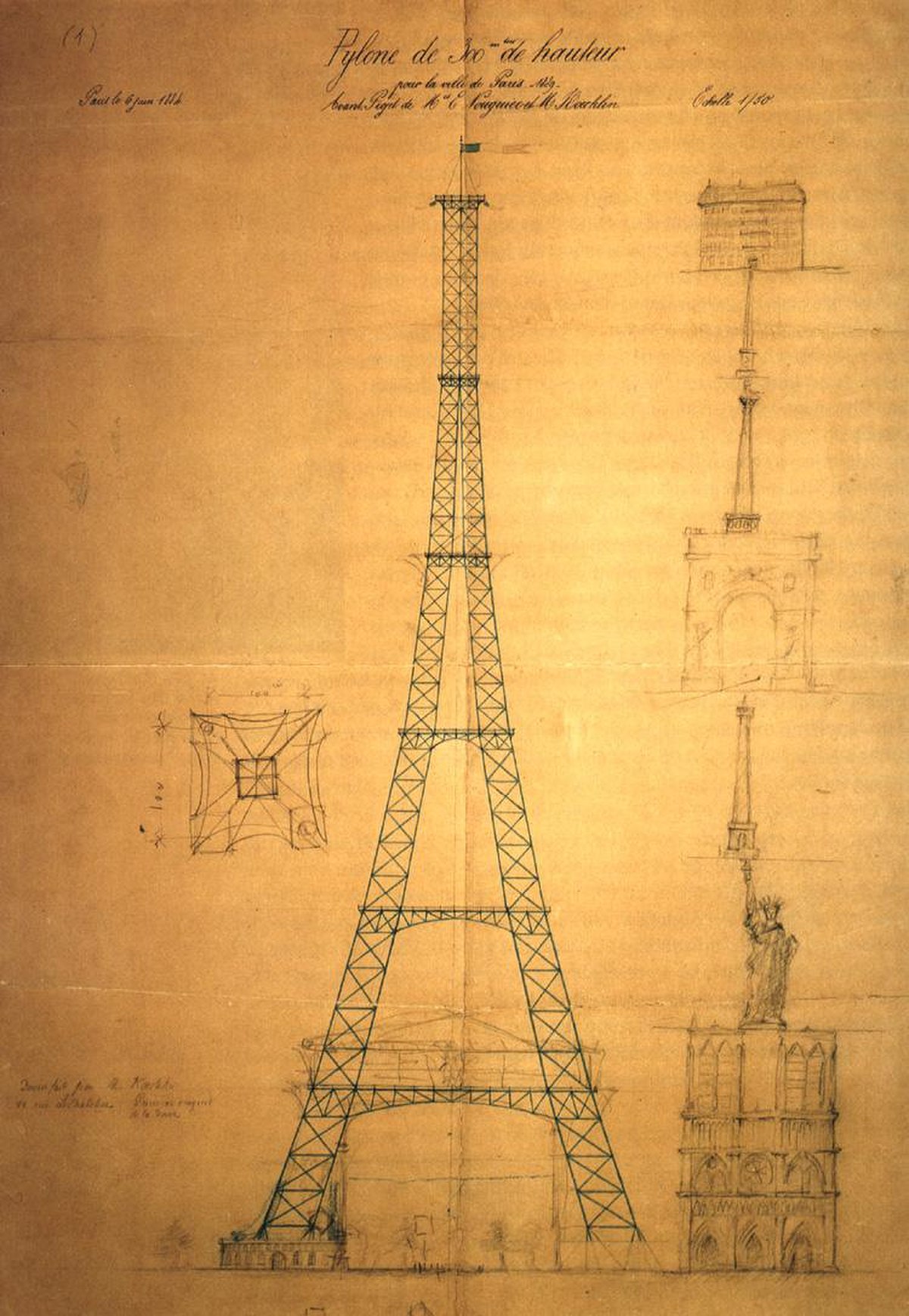

L'élaboration du projet

En juin 1884, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau d’études et chef du bureau des méthodes, se penchent à leur tour sur un projet de tour métallique de 300 mètres. Ils espèrent pouvoir en faire le clou de l’Exposition de 1889.

Le 6 juin, très exactement, Maurice Koechlin dessine le tout premier croquis de l’édifice. Le dessin représente un haut pylône de 300 mètres, où les quatre piles incurvées, se rejoignant au sommet, sont reliées par des plates-formes tous les 50 mètres. Gustave Eiffel voit cette esquisse, dit ne pas s’y intéresser, mais concède toutefois à ces concepteurs l’autorisation de poursuivre l’étude.

Stephen Sauvestre, architecte en chef des entreprises Eiffel est sollicité et redessine complètement le projet pour lui donner une autre envergure : il rajoute de lourds pieds en maçonnerie et consolide la tour jusqu’au premier étage par le truchement d’arcs, réduit le nombre de plates-formes de cinq à deux, surplombe la tour d’une « coiffe » la faisant ressembler à un phare, etc.

Cette nouvelle mouture du projet, agrémentée du vernis décoratif décrit ci-dessus, est à nouveau présentée à Gustave Eiffel qui, cette fois-ci, se montre enthousiasmé. À tel point qu’il dépose, le 18 septembre 1884, en son nom et ceux de Koechlin et Nouguier, un brevet « pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d’une hauteur pouvant dépasser 300 mètres ». Et bien vite, il rachètera les droits de Koechlin et Nouguier, pour détenir les droits exclusifs sur la future tour, qui par voie de conséquence, portera son nom.

Le génie de Gustave Eiffel ne réside donc pas dans la conception du monument, mais dans l’énergie qu’il a dépensée à faire connaître son projet auprès des gouvernants, des décideurs et du grand public, pour pouvoir construire la tour, et, une fois que cela fut fait, dans l’investissement pour en faire, aux yeux de tous, bien plus qu’un simple défi architectural et technique ou encore un objet purement esthétique (ou inesthétique selon certains). Il a aussi financé avec ses propres fonds quelques expériences scientifiques menées directement sur ou depuis la tour Eiffel, qui auront permis de la pérenniser.

Pour commencer, il va s’employer à convaincre Édouard Lockroy, le ministre de l’Industrie et du Commerce de l’époque, de lancer un concours ayant pour objet « d’étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté à la base et de 300 mètres de hauteur ». Les modalités de ce concours, qui eut lieu en mai 1886, ressemblent tellement au projet défendu par Gustave Eiffel qu’on pourrait presque croire qu’il fut écrit de sa propre main. Bien sûr, il n’en est rien, mais il est évident que son projet a de grandes chances d’être retenu pour figurer à l’Exposition universelle qui se tient trois ans plus tard. Encore faut-il convaincre que l’objet n’est pas purement un bâtiment d’agrément et qu’il peut remplir d’autres fonctions. En mettant en avant, et ce dès le début, l’intérêt scientifique qui peut être retiré de sa tour, l’ingénieur Eiffel marque indéniablement des points.

L’issue du concours n’est pourtant pas acquise d’avance à Eiffel. La concurrence est rude. 107 projets sont déposés. Gustave Eiffel gagnera finalement ce concours, l’autorisant à construire sa tour pour l’Exposition universelle de 1889, juste devant Jules Bourdais qui avait entre-temps, troqué le granit pour le fer.

Deux problèmes se posent alors : le système d’ascenseurs qui ne satisfait pas le jury du concours, obligeant Eiffel à changer de fournisseur, et l’emplacement du monument. Au début, il est envisagé de lui faire enjamber la Seine ou de le coller à l'Ancien Palais du Trocadéro devenu aujourd'hui le palais de Chaillot, avant finalement de décider de la placer directement sur le Champ-de-Mars, lieu de l’Exposition, et d’en faire une sorte de porte d’entrée monumentale.

L’emplacement, mais aussi les modalités de construction et d’exploitation font l’objet d’une convention signée le 8 janvier 1887 entre Édouard Lockroy, ministre du Commerce, agissant au nom de l’État français, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, agissant ici au nom de la Ville de Paris et Gustave Eiffel, agissant en son nom propre et non pour son entreprise. Cet acte officiel précise notamment le coût prévisionnel de la construction, soit 6,5 millions de francs de l’époque, payés à hauteur de 1,5 million de francs par des subventions (article 7) et pour le reste par une société anonyme ayant pour objet spécifique l’exploitation de la tour Eiffel, créée par Gustave Eiffel et financée par l’ingénieur et un consortium de trois banques. L’écrit précise aussi le prix des entrées qui devra être pratiqué durant l’Exposition universelle (article 7), que 300 places par mois (au plus) devront être gratuites, que, à chaque étage, une salle spéciale, devra être réservée pour mener des expériences scientifiques et/ou militaires, restant gratuitement à disposition pour les personnes désignées par le Commissaire général (article 8) etc. Enfin, l’article 11 stipule que :

« Après l’Exposition et dès la remise du parc du Champ de Mars, la ville deviendra propriétaire de la tour, avec tous les avantages et charges afférents ; mais M. Eiffel, comme complément du prix des travaux, en conservera la jouissance jusqu’à l’expiration des vingt années qui compteront à compter du 1er janvier 1890, délai au bout duquel cette jouissance fera retour à la Ville de Paris. La remise de la tour sera faite après ces vingt années, en bon état d’usage et d’entretien, sans qu’il puisse être exigé de M. Eiffel de réfections spéciales. »

La construction de la tour

Initialement, Gustave Eiffel (ingénieur passé maître dans l'architecture du fer) avait prévu douze mois de travaux ; en réalité, il faudra compter le double. La phase de construction qui débutera le 28 janvier 1887, s’achèvera finalement en mars 1889, juste avant l’ouverture officielle de l’Exposition universelle.

Sur le chantier, le nombre d’ouvriers ne dépassera jamais les 250. C’est que, en fait, une grande partie du travail est fait en amont, dans les usines des entreprises Eiffel à Levallois-Perret. Ainsi, sur les 2 500 000 rivets que compte la tour, seulement 1 050 846 furent posés sur le chantier, soit 42 % du total. La plupart des éléments sont assemblés dans les ateliers de Levallois-Perret, au sol, par tronçons de cinq mètres, avec des boulons provisoires, et ce n’est qu’après, sur le chantier, qu’ils sont définitivement remplacés par des rivets posés à chaud.

La construction des pièces et leur assemblage ne sont pas le fruit du hasard. 50 ingénieurs exécutèrent pendant deux ans 5 300 dessins d’ensemble ou de détails, et chacune des 18 038 pièces en fer possédait son schéma descriptif.

Sur le chantier, dans un premier temps, les ouvriers s’attaquent à la maçonnerie en réalisant notamment d’énormes socles en béton soutenant les quatre piliers de l’édifice. Cela permet de réduire au minimum la pression au sol de l’ensemble qui n'exerce qu'une très faible poussée de 4,5 kg/cm2 au niveau de ses fondations.

Le montage de la partie métallique proprement dite commence le 1er juillet 1887. Les hommes chargés du montage de ce gigantesque Meccano sont nommés les voltigeurs. Ils sont dirigés par Jean Compagnon. Jusqu’à 30 mètres de hauteur, les pièces sont montées à l’aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 mètres de hauteur, 12 échafaudages en bois sont construits. Une fois passés les 45 mètres de hauteur, il fallut édifier de nouveaux échafaudages, adaptés aux poutres de 70 tonnes qui furent utilisées pour le premier étage. Est ensuite venue l’heure de la jonction de ces énormes poutres avec les quatre arêtes, au niveau du premier étage. Cette jonction a été réalisée sans encombre le 7 décembre 1887 et a rendu inutiles les échafaudages temporaires, remplacés dans un premier temps par la première plate-forme (57 mètres), puis, à partir d’août 1888, par la seconde plate-forme (115 mètres).

En septembre 1888, alors que le chantier est déjà bien avancé et le deuxième étage construit, les ouvriers se mettent en grève. Ils contestent les horaires de travail (9 heures en hiver et 12 heures l’été), ainsi que leur salaire considéré comme maigre eu égard aux risques pris. Gustave Eiffel argue du fait que le risque n’est pas différent qu’ils travaillent à 200 mètres d’altitude ou à 50, et bien que les ouvriers soient déjà mieux rémunérés que la moyenne de ce qui se pratiquait dans ce secteur à l’époque, il leur concède une augmentation de salaire, mais en refusant de l’indexer sur le facteur « risque variable selon la hauteur » (ce qui était demandé par les ouvriers). Trois mois plus tard, une nouvelle grève éclate, mais cette fois-ci, il tiendra tête et refusera toute négociation.

En mars 1889, le monument est achevé à temps et aucun accident mortel n'aura été déploré parmi les ouvriers (un ouvrier y trouvera toutefois la mort, mais c'était un dimanche, il ne travaillait pas et perdit l'équilibre lors d'une démonstration à sa fiancée). Il aura coûté 1,5 million de francs de plus que prévu, et aura pris le double de temps à être construit que ce qui était initialement prévu dans la convention de janvier 1887.

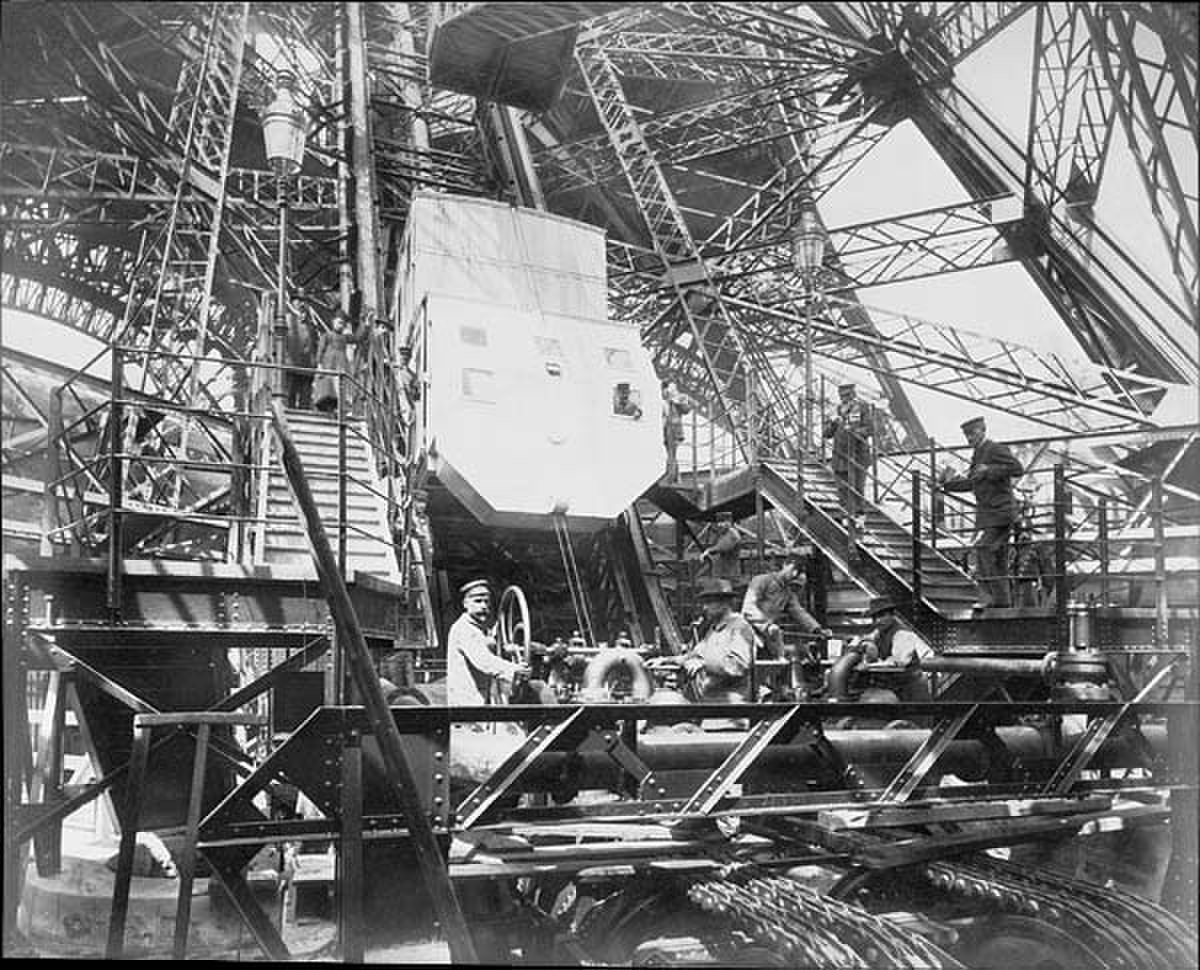

L’édifice achevé ou presque, il restait à prévoir un moyen pour que le public se rende à la troisième plate-forme. Les ascenseurs Backmann, qui étaient initialement prévus dans le projet présenté au concours de mai 1886, ayant été rejetés par le jury, Gustave Eiffel fait appel à trois nouveaux fournisseurs : Roux-Combaluzier et Lepape (devenus Schindler), la société américaine Otis et enfin Léon Edoux (qui a fait ses études dans la même promotion que Gustave Eiffel).

La tour Eiffel de 1889 à la Première Guerre mondiale

Le 6 mai 1889, l’Exposition universelle ouvre ses portes au public, qui peut grimper sur la tour Eiffel à partir du 15 mai. Alors qu’elle avait été décriée pendant sa construction, notamment en février 1887 par certains des artistes les plus célèbres de cette époque, elle connaît, pendant l’Exposition, un succès populaire immédiat, remportant l’adhésion des visiteurs. Dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne sont même pas encore en service, ce sont 28 922 personnes qui grimpent à pied en haut de l’édifice. Au final, sur les 32 millions d’entrées comptabilisés pour l’Exposition, ce sont environ 2 millions de curieux qui s’y presseront.

Le monument, qui est alors le plus haut du monde (jusqu’en 1930 et l’édification du Chrysler Building à New York), attire aussi quelques personnalités, dont la plus connue ou en tout cas celle qui toucha le plus Gustave Eiffel, est son confrère américain Thomas Edison.

La tour Eiffel n’est pas le seul monument qui attire les foules, l’immense Galerie des machines (440 mètres de long pour 110 mètres de large) de Ferdinand Dutert et Victor Contamin ou encore le Dôme central de Joseph Bouvard impressionnent tout autant. Mais la véritable nouveauté consiste en la généralisation de l’électricité, qui permet des jeux de lumière de toute beauté.

Mais, une fois l’Exposition finie, la curiosité retombe vite et le nombre de visiteurs avec. En 1899, seules 149 580 entrées sont comptabilisées. Afin de relancer l’exploitation commerciale de sa tour, Gustave Eiffel baisse le prix des billets d’entrée, sans que l’impact n’en soit significatif pour autant. Il faudra attendre l’Exposition universelle de 1900, une nouvelle fois ayant lieu à Paris, pour que remonte le nombre de curieux. À cette occasion, plus d’un million de tickets seront vendus, ce qui est largement supérieur aux dix années précédentes, mais bien inférieur à ce qui aurait pu être permis. En effet, non seulement les entrées sont deux fois moins nombreuses qu’en 1889, mais, en part absolue, la baisse est encore plus forte, compte tenu du fait que les visiteurs de l’Exposition universelle de 1900 étaient encore plus nombreux qu’en 1889.

La chute du nombre d’entrées reprend dès 1901, de sorte que l’avenir de la tour n’est pas assuré passé le 31 décembre 1909, fin de la concession d’origine. Certains avancent même l’idée qu’elle puisse être détruite.

Expériences scientifiques et radiodiffusion

Conscient de ce danger, Gustave Eiffel, qui avait, dès le départ, imaginé que la tour puisse servir d’un point de vue scientifique, multiplie les expériences menées depuis le monument. L’ingénieur définitivement retiré des affaires depuis 1893, suite à son implication dans le scandale de Panamá, finance même une partie de ces expériences.

En 1889, Éleuthère Mascart, le (premier) directeur du Bureau central météorologique de France créé en 1878 (ancêtre de Météo France), fait installer, avec l’autorisation de Gustave Eiffel, une petite station d’observation en haut de la tour Eiffel. En octobre 1898, Eugène Ducretet établit la première liaison téléphonique hertzienne entre la tour Eiffel et le Panthéon de Paris, distant de 4 kilomètres. En 1903, le capitaine Gustave Ferrié, militaire de son état, cherche à établir un réseau télégraphique sans fil, sans le financement de l’Armée qui ne le soutient pas dans la mesure où elle privilégie à cette époque les signaux optiques et les pigeons voyageurs, jugés plus fiables. Malgré ce contexte et alors que la TSF n’en est qu’à ses balbutiements, Gustave Eiffel soutient à ses frais le projet du capitaine en acceptant qu’il installe une antenne au sommet de sa tour. L’expérience se révélera un succès et on sait maintenant à quel point il s’agissait d’une technologie d’avenir. En 1909, une petite soufflerie est construite au pied de la tour Eiffel, qui sera remplacée dès 1912 par une soufflerie beaucoup plus vaste, installée cette fois-ci rue Boileau, dans le XVIe arrondissement. Le réseau de TSF à usage strictement militaire dont fait partie l’émetteur de la tour Eiffel va basculer vers un usage civil à partir des années 1920. À partir de 1921, des programmes radio sont régulièrement diffusés depuis la tour Eiffel et Radio Tour Eiffel, bien connue des Parisiens, sera officiellement inaugurée le 6 février 1922. En 1925, la tour Eiffel sert de cadre aux débuts de la télévision en France. La technique s’améliore et des émissions encore expérimentales sont proposées entre 1935 et 1939. À la Libération l'émetteur Telefunken du Fernsehsender Paris est utilisé pour les premières émissions en 441 lignes. Après son incendie il sera remplacé par un émetteur 819 lignes en service jusqu'à l'arrêt des émissions en noir et blanc de TF1. La télévision se répand ensuite dans les foyers, d’abord en noir et blanc, puis en couleur. En 1959, l’installation d’un nouveau mât de télédiffusion fait culminer la tour Eiffel à 320,75 mètres et arrose 10 millions de personnes. Enfin, en 2005, un émetteur pour la télévision numérique terrestre est installé.

La tour Eiffel a donc bien un potentiel scientifique qui mérite d’être exploité, ce dont se rendent compte les autorités, qui décident donc, en 1910, de prolonger la concession et l’exploitation pour soixante-dix années supplémentaires. La tour apparaît d’autant plus utile qu’il s’agit du point le plus élevé de la région parisienne et que son émetteur de TSF aura été stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à la tour Eiffel, plusieurs messages décisifs seront captés dont le « radiogramme de la victoire », qui permettra de déjouer l’attaque allemande sur la Marne, ou encore ceux qui permettront d’arrêter Mata Hari.

Le virage de 1937

La société d'exploitation change et la tour subit un sérieux lifting à l'occasion de l'Exposition spécialisée de 1937 : les décorations démodées du premier étage sont enlevées et un nouvel éclairage est installé.

La tour depuis la Seconde Guerre mondiale

La tour est réquisitionnée par la Wehrmacht pour communiquer avec les troupes. Elle y installe également le seul émetteur de télévision fonctionnant en Europe pendant la guerre, le Fernsehsender Paris. Les émissions, en grande partie en français, étaient destinées aux militaires allemands blessés se trouvant dans les hôpitaux de la région. Les Allemands placent un faisceau lumineux dans la tour pour guider les avions, dans la nuit. Après avoir échappé à la destruction prévue par Hitler en 1944, elle passe, à la libération, sous contrôle allié et les Américains y installent un radar.

À partir des années 1960, le tourisme international de masse commence à se développer, ce qui a des conséquences directes sur le nombre de visiteurs de la tour, qui monte en flèche pour atteindre progressivement le cap des 6 millions d’entrées annuelles (cap passé pour la première fois en 1998), obligeant à une rénovation. S’étalant jusqu’en 1985, le chantier s’articule autour de trois axes :

- l'allégement de la structure de l'édifice ;

- la reconstruction totale des ascenseurs et escaliers ;

- la création de moyens de sécurité adaptés au succès populaire de la tour.

Ainsi, la tour Eiffel sera allégée de 1 340 tonnes superflues, sera repeinte et traitée contre la corrosion, verra les ascenseurs de la troisième plate-forme remplacés, l’ouverture du restaurant gastronomique Le Jules-Verne ou encore la mise en place d'un dispositif d’éclairage composé de 352 projecteurs au sodium. Les noms de savants du premier étage seront remis en valeur par de la dorure, comme à l'origine.

Depuis les années 1970, la tour Eiffel a encore gagné en popularité et est devenue dans l’esprit collectif mondial, un des plus puissants symboles de la France.

Le 26 décembre 1978, Thierry Sabine lance le premier Paris-Dakar du Trocadéro, au pied de la tour Eiffel. Plusieurs concerts géants y ont lieu : Jean-Michel Jarre en 1995 ; Johnny Hallyday en 2000 et en 2009. Enfin, un grand nombre de films, notamment américains, exploitent l’inconscient collectif pour représenter en un seul plan, une seule séquence, Paris ou la France.

En 2002, le cap des 200 millions d’entrées cumulées est dépassé et en 2004, elle est le 5e monument le plus visité d'Île-de-France.

Le 1er janvier 2006, s’ouvre une nouvelle période d’exploitation de dix ans, le concessionnaire étant la société d'économie mixte SETE (Société d'exploitation de la tour Eiffel), dont le capital est détenu à 60 % par la Ville de Paris.

Textes officiels déclarant le choix de l'exploitant de la tour Eiffel (de 1889 à nos jours)

Les textes désignant les exploitants de la tour Eiffel sont les suivants :

- Convention du 8 janvier 1887, signée entre Gustave Eiffel, Édouard Lockroy et Eugène Poubelle, autorisant l'exploitation de la tour par Gustave Eiffel, en son nom propre, du jour d'ouverture au public lors de l'Exposition universelle de 1889 jusqu'au 31 décembre 1909 (texte : p. 1 - p. 2 - p. 3 - p. 4 - p. 5 - p. 6 - p. 7).

- Prolongation de l'autorisation de gestion et d'exploitation de la tour Eiffel donnée à Gustave Eiffel pour une période de 70 ans, à compter du 1er janvier 1910 (texte non disponible).

- Délibération du Conseil de Paris du 17 février 1981 (« portant sur la concession de la tour Eiffel », accordée à la SNTE pour une période de vingt-cinq ans, allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2005 (texte non disponible).

- Délibération du Conseil de Paris du 13 décembre 2005 (2005 DF 92).

- Attribution de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la tour Eiffel, accordée à la SETE pour une durée de dix ans, à partir du 1er janvier 2006 (texte).

Approche thématique

La tour vue par les artistes

La réticence initiale

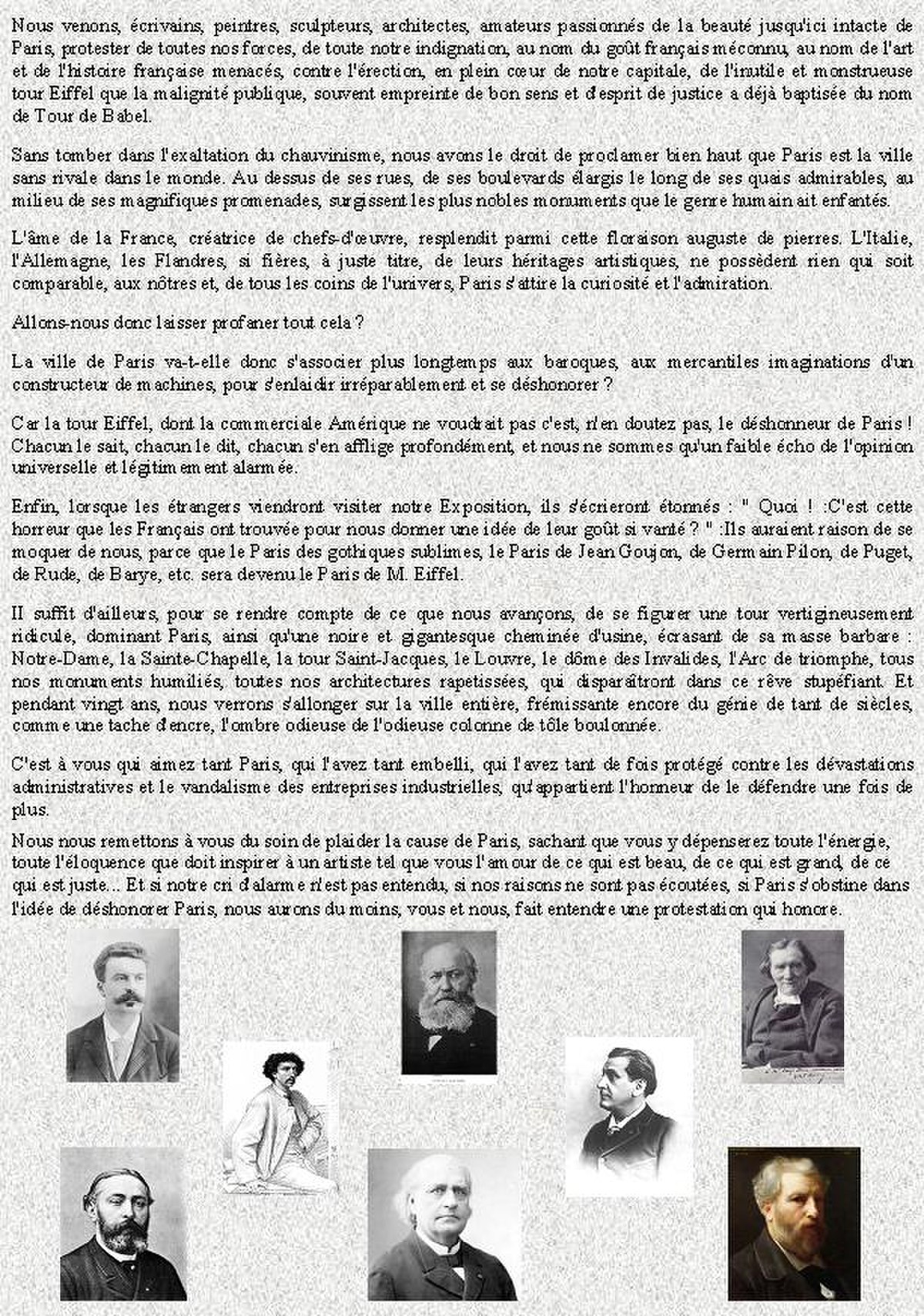

Des articles, souvent pamphlétaires, sont publiés tout au long de l'année 1886, dès avant le début des travaux. En février 1887, deux semaines après les premiers coups de pioche, une cinquantaine d'artistes (écrivains, peintres, compositeurs, architectes, etc.) s’associent pour fustiger « l'inutile et monstrueuse tour Eiffel » dans une lettre ouverte restée célèbre sous le nom de Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel. Parmi les signataires, citons :

- figurant sur l'image ci-contre (de haut en bas et de gauche à droite) : • Guy de Maupassant • Charles Gounod • Victorien Sardou • Charles Garnier • François Coppée • Sully Prudhomme • Leconte de Lisle • William Bouguereau,

- mais aussi : • Alexandre Dumas fils • Ernest Meissonier.

On put lire ailleurs :

- « ce lampadaire véritablement tragique » (Léon Bloy),

- « ce squelette de beffroi » (Paul Verlaine),

- « ce mât de fer aux durs agrès, inachevé, confus, difforme » (François Coppée),

- « cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes, et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine » (Guy de Maupassant),

-

-

- « un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, ce grillage infundibuliforme, ce suppositoire criblé de trous » (Joris-Karl Huysmans).

-

Texte de la lettre ouverte adressée à Jean-Charles Alphand, un des directeurs des travaux de l’Exposition universelle, deux semaines après que l’ingénieur a lancé la construction de la tour sur le Champ de Mars le 28 janvier 1887.

-

-

-

-

-

-

-

-

- Les artistes contre la tour Eiffel

-

-

-

-

-

-

-

La protestation suivante se signe en ce moment dans Paris :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- À monsieur Alphand,

-

-

-

-

-

-

-

-

- Monsieur et cher compatriote,

Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de « tour de Babel ».

Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. L'âme de la France, créatrice de chefs-d’œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierre. L'Italie, l'Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de leur héritage artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre, et de tous les coins de l'univers Paris attire les curiosités et les admirations. Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez point, le déshonneur de Paris. Chacun sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément, et nous ne sommes qu'un faible écho de l'opinion universelle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter notre Exposition, ils s'écrieront, étonnés : « Quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? » Et ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., sera devenu le Paris de Monsieur Eiffel.

Il suffit, d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque et noire cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant vingt ans nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée.

C'est à vous, monsieur et cher compatriote, à vous qui aimez tant Paris, qui l'avez tant embelli, qui tant de fois l'avez protégé contre les dévastations administratives et le vandalisme des entreprises industrielles, qu'appartient l'honneur de le défendre une fois de plus. Nous nous remettons à vous du soin de plaider la cause de Paris, sachant que vous y dépenserez toute l'énergie, toute l'éloquence que doit inspirer à un artiste tel que vous l'amour de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est juste. Et si notre cri d'alarme n'est pas entendu, si vos raisons ne sont pas écoutées, si Paris s'obstine dans l'idée de déshonorer Paris, nous aurons du moins, vous et nous, fait entendre une protestation qui honore.

-

-

- Ont déjà signé :

-

- Meissonier, Ch. Gounod, Charles Garnier, Robert Fleury, Victorien Sardou, Édouard Pailleron, H. Gérôme, L. Bonnat, W. Bouguereau, Jean Gigoux, G. Boulanger, J.-E. Lenepveu, Eug. Guillaume, A. Wolff, Ch. Questel, A. Dumas, François Coppée, Leconte de Lisle, Daumet, Français, Sully-Prudhomme, Élie Delaunay, E. Vaudremer, E. Bertrand, G.-J. Thomas, François, Henriquel, A. Lenoir, G. Jacquet, Goubie, E. Duez, de Saint-Marceaux, G. Courtois, P.-A.-J. Dagnan-Bouveret, J. Wencker, L. Doucet, Guy de Maupassant, Henri Amic, Ch. Grandmougin, François Bournaud, Ch. Baude, Jules Lefebvre, A. Mercié, Cheviron, Albert Jullien, André Legrand, Limbo, etc., etc.

-

- Ont déjà signé :

-

Gustave Eiffel répondit à la protestation des artistes, dans un entretien avec Paul Bourde qui fut reproduit dans le même numéro du journal Le Temps du 14 février 1887, à la suite de la protestation.

Nous avons voulu avoir l'avis de M. Eiffel sur une protestation signée de noms aussi considérables. Nous sommes allés le voir, et nous résumons aussi fidèlement que possible sa conversation.

- Tout d'abord, nous dit M. Eiffel, il y a parmi les signataires quelques noms qui m'étonnent. Ainsi, M. Charles Garnier fait partie de la commission même de la tour. Il ne s'y est rien fait qu'il ne l'eût approuvé, c'est donc contre lui-même qu'il proteste. J'avoue ne point comprendre.

Ensuite, pourquoi cette protestation se produit-elle si tard ? Elle aurait eu sa raison d'être il y a un an, lorsqu'on discutait mon projet. On l'aurait admise aux débats comme une opinion dont on aurait eu à examiner la valeur. Aujourd'hui, elle est inutile, tous nos contrats sont passés. La tour coûtera entre cinq et six millions à construire. Je la construis pour l’État, l’État m'accorde une première subvention de quinze cent mille francs, plus le droit d'exploiter le monument pendant l’Exposition. Après l’Exposition, l'État la cédera à la Ville de Paris qui, comme seconde subvention, m'accorde à son tour le droit de l'exploiter pendant vingt ans. Ce délai écoulé, la tour appartiendra définitivement à la Ville, qui en fera ce qui lui plaira. Tout cela est signé et paraphé depuis plusieurs mois, il est donc aujourd'hui impossible d'y revenir. Il y a plus, les travaux sont commencés, les fondations sont posées, et le fer nécessaire à l'édification est déjà commandé. Il me semble qu'il eût été digne des noms illustres apposés au bas de la protestation de s'épargner une démarche qu'on sait ne plus pouvoir aboutir à rien.

Si la protestation avait un effet aujourd'hui, ce ne serait que sur le public, qu'elle détournerait de l'Exposition, dont la tour est indiscutablement une des principales attractions. Je ne crois pas non plus qu'il était bien urgent de se mettre à tant de gens célèbres pour obtenir un tel résultat.

Notre rédacteur fit observer que la protestation visait non pas la construction de la tour pour l’Exposition, mais son maintien pendant vingt ans après l’Exposition.

- Soit, dit M. Eiffel. Alors la protestation, au lieu d'être trop tardive, me paraît beaucoup trop prématurée. Quels sont les motifs que donnent les artistes pour protester contre le maintien de la tour ? Qu'elle est inutile, monstrueuse ! Que c'est une horreur ! Nous parlerons de l’utilité tout à l'heure. Ne nous occupons, pour le moment, que du mérite esthétique, sur lequel les artistes sont plus particulièrement compétents. Je voudrais bien savoir sur quoi ils fondent leur jugement. Car, remarquez-le, monsieur, ma tour, personne ne l'a vue et personne, avant qu'elle ne soit construite, ne pourrait dire ce qu'elle sera. On ne la connaît jusqu'à présent que par un dessin géométral qui a été tiré à des centaines de mille exemplaires. Depuis quand apprécie-t-on un monument du point de vue de l'art sur un dessin géométral ?

Et, si ma tour, quand elle sera construite, au lieu d'une horreur, était une belle chose, les artistes ne regretteraient-ils pas d'être partis si vite et si légèrement en campagne contre la conservation d'un monument qui est encore à construire ? Qu'ils attendent donc de l'avoir vue !

Je vous dirai toute ma pensée et toutes mes espérances. Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons solide et durable nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de l'harmonie ? Le premier principe de l'esthétique architecturale est que les lignes essentielles d'un monument soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. De quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans ma tour ? De la résistance au vent. Eh bien, je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument telles que le calcul me les a fournies, donneront une impression de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de ma conception.

Il y a du reste dans le colossal une attraction, un charme propre auxquels les théories d'art ordinaires ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on que c'est par leur valeur artistique que les pyramides ont si fortement frappé l'imagination des hommes ? Qu'est-ce autre chose, après tout, que des monticules artificiels ? Et pourtant quel est le visiteur qui reste en froid en leur présence ? Qui n'en est pas revenu rempli d'une irrésistible admiration ? Et où est la source de cette admiration, sinon dans l'immensité de l'effort et dans la grandeur du résultat ? Ma tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j'avoue que je ne trouve pas.

La protestation dit que ma tour va écraser de sa grosse masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments. Que d'affaires dans une tour ! Cela fait sourire, vraiment. Quand on veut admirer Notre-Dame, on va la voir du parvis. En quoi du Champ-de-Mars la tour gênera-t-elle le curieux placé sur le parvis Notre-Dame, qui ne la verra pas ? C'est d'ailleurs une des idées les plus fausses que celle qui consiste à croire qu'un édifice élevé écrase les constructions environnantes. Regardez si l'Opéra ne paraît pas plus écrasé par les maisons du voisinage qu'il ne les écrase lui-même. Allez au rond-point de l'Étoile, et parce que l'Arc de Triomphe est grand les maisons de la place ne vous en paraîtront pas plus petites. Au contraire, les maisons ont bien l'air d'avoir quinze mètres de haut, et il faut un effort de l'esprit pour croire que l'Arc de Triomphe en mesure quarante-cinq.

Donc, pour ce qui est de l'effet artistique de la tour, personne n'en peut juger à l'avance, pas même moi, car les dimensions des fondations m'étonnent moi-même, aujourd'hui qu'elles commencent à sortir de terre. Quant au préjudice qu'elle portera aux autres monuments de Paris, ce sont là des mots.

Reste la question d'utilité. Ici, puisque nous quittons le domaine artistique, il me sera bien permis d'opposer à l'opinion des artistes celle du public. Je ne crois point faire preuve de vanité en disant que jamais projet n'a été plus populaire ; j'ai tous les jours la preuve qu'il n'y a pas dans Paris de gens, si humbles qu'ils soient, qui ne le connaissent et ne s'y intéressent. À l'étranger même, quand il m'arrive de voyager, je suis étonné du retentissement qu'il a eu.

Quant aux savants, seuls vrais juges de la question d'utilité, je puis dire qu'ils sont unanimes. Non seulement la tour leur promet d'intéressantes observations pour l'astronomie, la chimie végétale, la météorologie et la physique, non seulement elle permettra en temps de guerre de tenir Paris constamment relié au reste de la France, mais elle sera en même temps la preuve éclatante des progrès réalisés en ce siècle par l'art des ingénieurs. C'est seulement à notre époque, en ces dernières années, que l'on pouvait dresser des calculs assez sûrs et travailler le fer avec assez de précision pour songer à une aussi gigantesque entreprise. N'est-ce rien pour la gloire de Paris que ce résumé de la science contemporaine soit érigé dans ses murs ?

La protestation gratifie la tour d' « odieuse colonne de tôle boulonnée ». Je n'ai point vu ce ton de dédain sans en être irrité. Il y a parmi les signataires des hommes que j'admire et que j'estime. Il y en a d'autres qui sont connus pour peindre de jolies petites femmes se mettant une fleur au corsage ou pour avoir tourné spirituellement quelques couplets de vaudeville. Eh bien, franchement, je crois que toute la France n'est pas là-dedans. M. de Voguë, dans un récent article de la Revue des Deux Mondes, après avoir constaté que dans n'importe quelle ville d'Europe où il passait il entendait chanter Ugène, tu me fais de la peine et le Bi du bout du banc, se demandait si nous étions en train de devenir les græculi du monde contemporain. Il me semble que n'eût-elle pas d'autre raison d'être que de montrer que nous ne sommes pas seulement le pays des amusements mais aussi celui des ingénieurs et des constructeurs qu'on appelle de toutes les régions du monde pour édifier les ponts, les viaducs, les gares et les grands monuments de l'industrie moderne, la tour Eiffel mériterait d'être traitée avec plus de considération.

Voilà, en substance, ce que nous a répondu M. Eiffel.

Le ministre Édouard Lockroy remit au directeur des travaux, Jean-Charles Alphand, une réponse spirituelle rédigée, dit-on, par un obscur fonctionnaire nommé Georges Moineaux, qui deviendra célèbre sous le nom de Georges Courteline.

Les journaux publient une soi-disant protestation à vous adressée par les artistes et les littérateurs français. Il s'agit de la tour Eiffel, que vous avez contribué à placer dans l'enceinte de l'Exposition universelle. À l'ampleur des périodes, à la beauté des métaphores, à l'atticisme d'un style délicat et précis, on devine, sans même regarder les signatures, que la protestation est due à la collaboration des écrivains et des poètes les plus célèbres de notre temps. Cette protestation est bien dure pour vous, monsieur le directeur des travaux. Elle ne l'est pas moins pour moi. Paris « frémissant encore du génie de tant de siècles », dit-elle, et qui « est une floraison auguste de pierres parmi lesquelles resplendit l'âme de la France », serait déshonoré si on élevait une tour dont « la commerciale Amérique ne voudrait pas ». « Cette main barbare », ajoute-t-elle dans le langage vivant et coloré qu'elle emploie, gâtera le « Paris des gothiques sublimes », le Paris des Goujon, des Pilon, des Barye, et des Rude. Ce dernier passage vous frappera sans doute autant qu'il m'a frappé, « car l'art et l'histoire français », comme dit la protestation, ne m'avaient point appris encore que les Pilon, les Barye, ou même les Rude, fussent des gothiques sublimes. Mais quand des artistes compétents affirment un fait de cette nature, nous n'avons qu'à nous incliner…

Ne vous laissez donc pas impressionner par la forme qui est belle, et voyez les faits. La protestation manque d'à-propos. Vous ferez remarquer aux signataires qui vous l'apporteront que la construction de la tour Eiffel est décidée depuis un an et que le chantier est ouvert depuis un mois. On pouvait protester en temps utile : on ne l'a pas fait, et « l'indignation qui honore » a le tort d'éclater juste trop tard. J'en suis profondément peiné. Ce n'est pas que je craigne pour Paris. Notre-Dame restera Notre-Dame et l'Arc de Triomphe restera l'Arc de Triomphe. Mais j'aurais pu sauver la seule partie de la grande ville qui fût sérieusement menacée : cet incomparable carré de sable qu'on appelle le Champ de Mars, si digne d'inspirer les poètes et de séduire les paysagistes.

Vous pouvez exprimer ce regret à ces Messieurs. Ne leur dites pas qu'il est pénible de ne voir attaquer l'Exposition que par ceux qui devraient la défendre ; qu'une protestation signée de noms si illustres aura du retentissement dans toute l'Europe et risquera de fournir un prétexte à certains étrangers pour ne point participer à nos fêtes ; qu'il est mauvais de chercher à ridiculiser une œuvre pacifique à laquelle la France s'attache avec d'autant plus d'ardeur, à l'heure présente, qu'elle se voit plus injustement suspectée au dehors. De si mesquines considérations touchent un ministre : elles n'auraient point de valeur pour des esprits élevés que préoccupent avant tout les intérêts de l'art et l'amour du beau. Ce que je vous prie de faire, c'est de recevoir la protestation et de la garder. Elle devra figurer dans les vitrines de l'Exposition. Une si belle et si noble prose signée de noms connus dans le monde entier ne pourra manquer d'attirer la foule et, peut-être, de l'étonner.

En revanche, une frange des auteurs modernes considère la tour comme un puissant symbole en particulier et de l’avant-garde en général.

Peinture

Ainsi, avant même la fin de sa construction, Georges Seurat ou encore Paul-Louis Delance peignent la tour Eiffel. En 1889, le peintre Roux la représente à la Fête de nuit à l’Exposition universelle de 1889 et Jean Béraud la fait apparaître en arrière-plan de son Entrée de l’Exposition de 1889.

Puis plusieurs peintres viendront directement s'en inspirer pour réaliser des représentations répondant à des courants artistiques divers : le Douanier Rousseau, Paul Signac, Pierre Bonnard, Maurice Utrillo, Marcel Gromaire, Édouard Vuillard, Albert Marquet, Raoul Dufy, Marc Chagall, ou encore Henri Rivière.

Mais le peintre le plus prolifique et inspiré vis-à-vis de la tour Eiffel reste Robert Delaunay, qui en fait le sujet central d'une trentaine de toiles, réalisées entre 1910 et 1925.

Musique

La tour Eiffel a également attiré de nombreux chanteurs, le lieu offrant pour le spectacle, des possibilités exceptionnelles, que ce soit pour l’artiste comme pour le public, acquis d’avance ou simplement curieux. Ainsi, le 25 septembre 1962, pour le lancement du film Le Jour le plus long, le producteur Darryl F. Zanuck organise un spectacle grandiose à Paris. À cette occasion, Édith Piaf, accompagnée d'un feu d'artifice de 1 500 fusées, chante depuis le premier étage de la tour Eiffel devant 25 000 Parisiens. En 1966, pour le lancement de la campagne mondiale contre la faim, Charles Aznavour et Georges Brassens y chantent. Le 14 juillet 1995, c’est au tour de Jean-Michel Jarre de donner un concert au pied de la tour Eiffel pour célébrer les 50 ans de l'UNESCO, devant plus d'un million de spectateurs. Enfin, le 10 juin 2000, Johnny Hallyday y donne un concert et un spectacle pyrotechnique, devant 600 000 personnes, dont il tirera un disque: 100% Johnny - Live à la tour Eiffel.

Photographie

En photographie, presque tous les plus grands artistes connus ont réalisé au moins un cliché la représentant en toile de fond ou comme sujet central.

Littérature

En littérature, la tour Eiffel a été abordée plus d’une fois par les écrivains. Sujet central d’un livre ou simple décor, elle a émaillé la création littéraire du XIXe siècle à nos jours. L’effet de nouveauté et de mode se dissipant au fur et à mesure, le monument apparaît moins fréquemment dans la littérature contemporaine que dans celle de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

Il est également à noter que les auteurs ayant traité de l'édifice, sont en majorité français, ou du moins, francophones.

Au moment de son édification et au tout début de son exploitation, le monument a avant toutes choses fait l’objet d’analyses critiques personnelles, le plus souvent publiées dans des journaux de l’époque et le plus souvent négatives, les artistes abordant les thèmes récurrents du défi technique, industriel et commercial que la tour représentait à l’époque, de son influence sur le rayonnement de la France à l’étranger, l’aspect esthétique ou au contraire inesthétique de la tour ou encore de son intérêt scientifique potentiel ou au contraire de son inutilité.

Par la suite, devant le succès populaire qu’elle a remporté auprès du grand public, un grand nombre d’écrivains ont revu leurs considérations, balayant leurs dernières réserves.

Sans doute est-ce Roland Barthes qui décrit le mieux ce sentiment d'attrait/répulsion des artistes vis-à-vis de la tour Eiffel :

« Regard, objet, symbole, la tour est tout ce que l’homme met en elle, et ce tout est infini. Spectacle regardé et regardant, édifice inutile et irremplaçable, monde familier et symbole héroïque, témoin d’un siècle et monument toujours neuf, objet inimitable et sans cesse reproduit, elle est le signe pur, ouvert à tous les temps, à toutes les images et à tous les sens, la métaphore sans frein ; à travers la tour, les hommes exercent cette grande fonction de l’imaginaire, qui est leur liberté ; puisque aucune histoire , si sombre soit-elle, n’a jamais pu la leur enlever. »

— Roland Barthes, La Tour Eiffel, Delpire Éditeur, 1964.

Elle a ainsi été abordée dans des romans : Léon-Paul Fargue revient sur l’analyse critique de ses pairs, sur la tour à ses débuts (Le Piéton de Paris, 1932-1939), de même que Pierre Mac Orlan, qui tout en rappelant qu’au départ, pour les artistes, « vitupérer contre la tour […] était un brevet de sensibilité littéraire et artistique », souligne l’intérêt scientifique et militaire qui a ensuite été reconnu à la tour (La Tour, Javel et les Bélandres, Villes, in Œuvres complètes), enfin dernièrement, Pascal Lainé aborde l’histoire de la conception, de la construction et des premières années d’exploitation de la tour à travers une narration romancée (Le Mystère de la tour Eiffel, 2005). En cela, il se rapproche de Dino Buzzati, qui dans Le K., mettait en scène un ouvrier fictif qui aurait travaillé sur le chantier de la tour en 1887-1889. Néanmoins, Buzatti procède différemment de Lainé, son texte étant un nouvelle, pas un roman, et le ton utilisé étant fantastique et non réaliste comme pour Pascal Lainé.

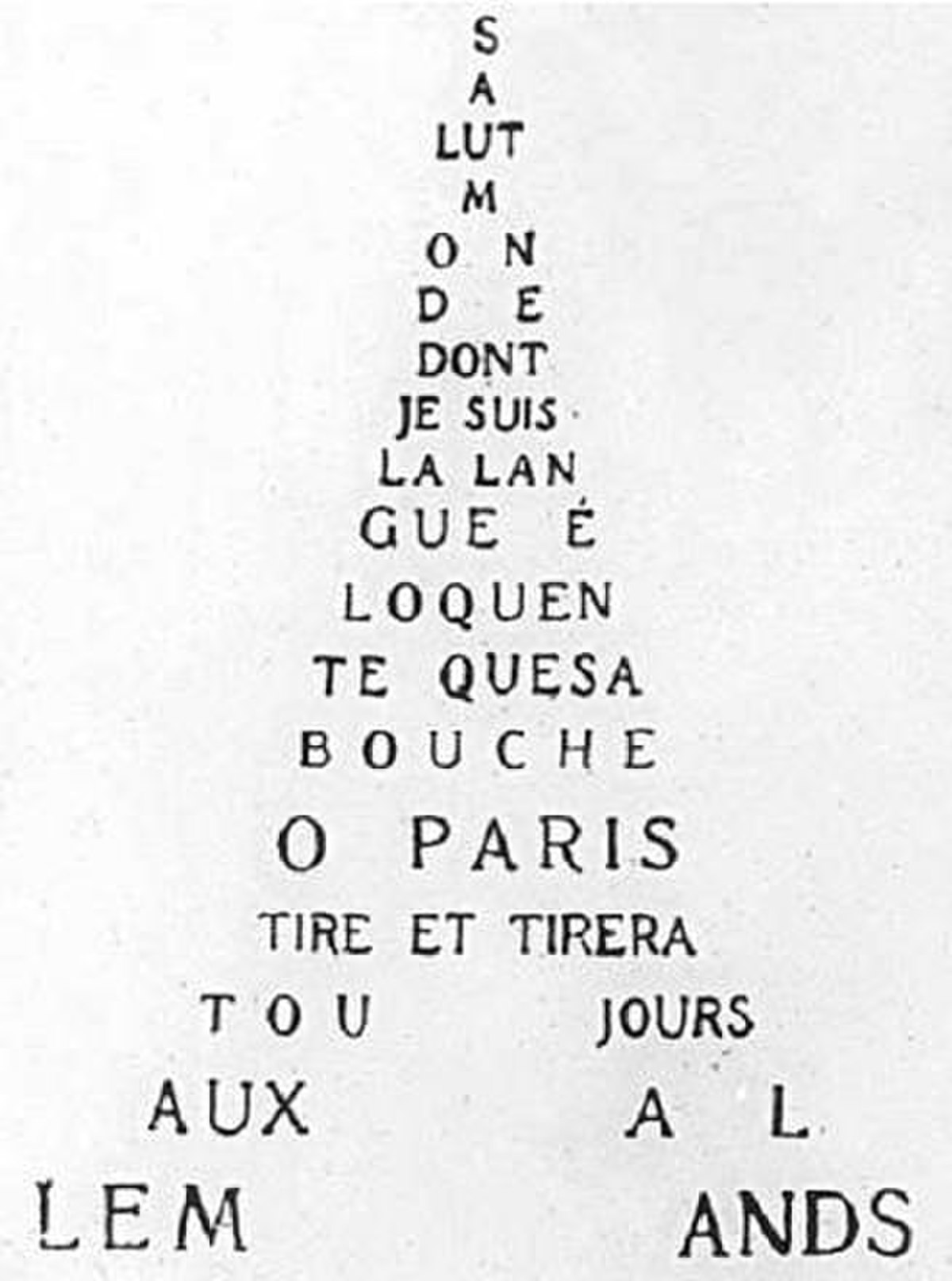

En poésie, Guillaume Apollinaire en a fait un calligramme souvenir de guerre, dans 2e canonnier conducteur du recueil Calligrammes (1918), et l'évoque dans un vers de Zone en 1913, vers que René Étiemble considère, dans Essais de littérature (vraiment) générale, comme un exemple d’haïku occidental (« Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin »). En juillet 1888, François Coppée, fustige la tour Eiffel qu’il traite de « mât de fer aux durs agrès / Inachevé, confus, difforme », de « symbole de force inutile », d’« œuvre monstrueuse et manquée » ou encore de « mât ridicule » (Sur la tour Eiffel, deuxième plateau, Poésies). En mai 1889, par poésie interposée, Raoul Bonnery lui répond : « Tu mis la fleur de ta science/ A m'appeler « Monstre hideux » / Un peu plus de reconnaissance / T'eût convenu peut-être mieux. », ou encore « Quel sang dans tes veines circule / Pour t'écrier avec mépris, / Que je suis un mât ridicule / Sur le navire de Paris. / Un mât ? J'accepte l'épithète, / Mais un mât fier, audacieux, / Qui saura, portant haut la tête, / Parler de progrès jusqu'aux cieux. » (La tour Eiffel à François Coppée, le jour de ses 300 mètres, in Le Franc journal).

Au contraire des exemples précédents, Vicente Huidobro, Blaise Cendrars et Louis Aragon lui rendent hommage (respectivement dans Nord-Sud, n°6-7, 1917, La tour en 1910 in Dix-neuf poèmes élastiques, 1913 et La tour parle in La Tour Eiffel de Robert Delaunay). Pierre Bourgeade, dans une nouvelle intitulée La Suicidée, relate, via le témoignage d'un gardien, le suicide d'une inconnue ayant sauté du 3e étage de la tour (in Les Immortelles, Gallimard, 1966).

Au théâtre, la tour Eiffel a fait l’objet des pièces Une visite à l'exposition de 1889, vaudeville en 3 actes et en 10 tableaux (Henri Rousseau) et Les Mariés de la tour Eiffel (Jean Cocteau, 1921).

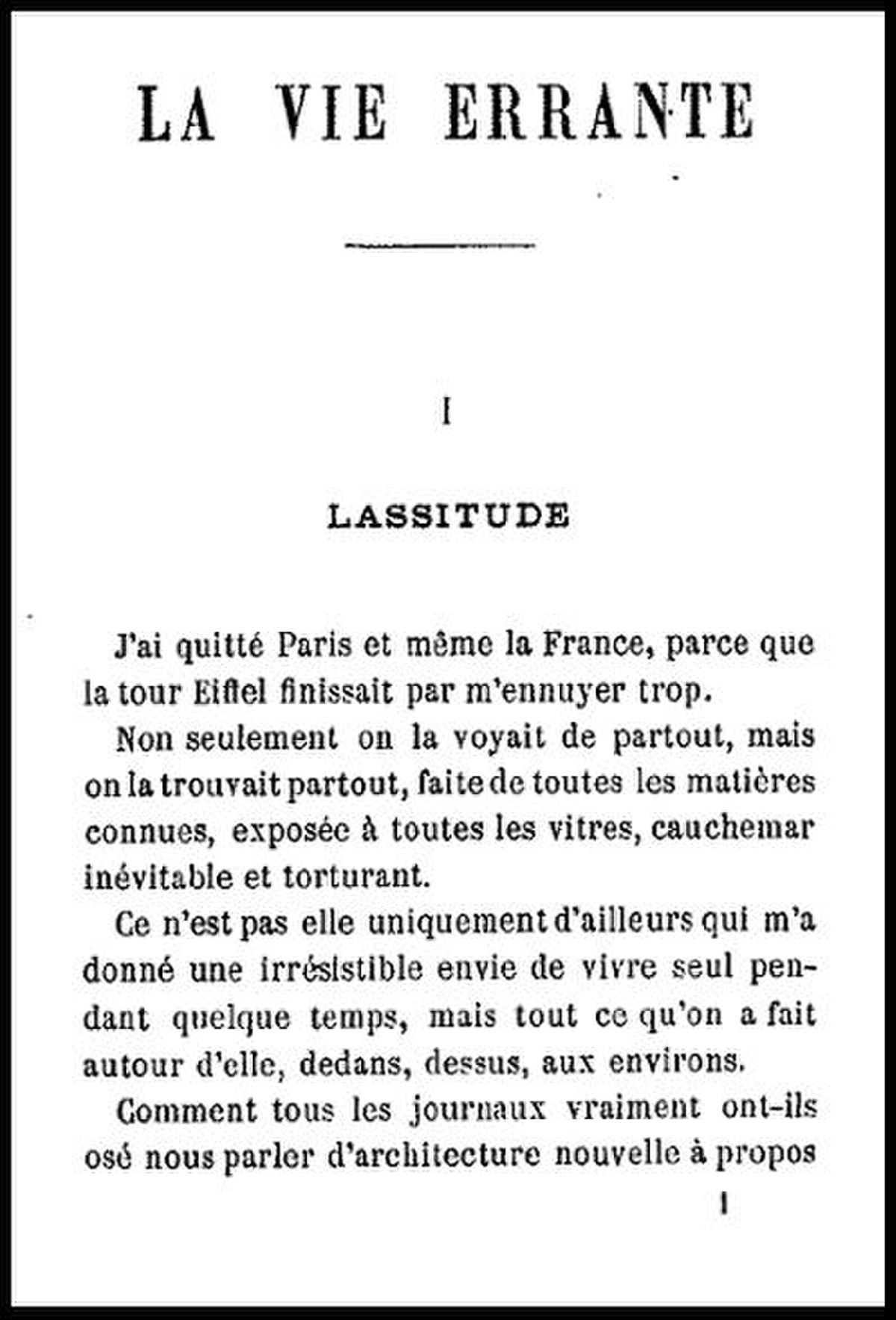

Le monument du Champ-de-Mars a également été traité sous des formes particulières : journal (Jules de Goncourt et Edmond de Goncourt, Journal, tome VIII, 6 mai et 2 juillet 1889), récit de voyage (Guy de Maupassant, La vie errante, 1890), où l’écrivain dit son dégout de la tour Eiffel (Dès les premières lignes, le ton est donné : « J’ai quitté Paris et même la France, parce que la tour Eiffel finissait par m’ennuyer trop »), étude sémiologique (Roland Barthes, La Tour Eiffel, 1964), mais aussi préface de livres, discours à une conférence, article dans une revue, etc.

Cinéma-télévision

Dès que l'ingénierie cinématographique commença à se développer, la tour Eiffel fut filmée par les cinéastes les plus illustres, mais dans un premier temps, uniquement sous la forme du documentaire (Panorama pendant l'ascension de la tour Eiffel, Louis Lumière, 1897, Images de l'exposition 1900, Georges Méliès, 1900).

La première fiction ayant la tour Eiffel comme décor principal est un moyen métrage français, Paris qui dort (René Clair, 1923). Dans ce court film (35 minutes), un scientifique plonge Paris dans le sommeil. Une poignée d'hommes et de femmes, qui se réfugient dans les hauteurs de la tour Eiffel, échappent au sort réservé aux autres habitants de la capitale.

En 1930, avec La Fin du monde, Abel Gance réalise le premier long métrage (1h45) et pousse les recherches pour mettre en valeur l'esthétisme des structures de la tour.

Dans les années 1940, l'imagerie véhiculée par la tour Eiffel commence à s'intégrer dans des films américains. Ainsi, Ninotchka, un des plus grands succès du réalisateur d'origine allemande émigré aux États-Unis Ernst Lubitsch, utilise l'image de la tour Eiffel d'une manière symbolique.

En 1949, Burgess Meredith réalise L'Homme de la tour Eiffel (The Man on the Eiffel Tower), la première adaptation au cinéma d'un roman de Georges Simenon. Charles Laughton qui incarne le commissaire Maigret, doit résoudre un meurtre commis à la tour Eiffel, ce qui le pousse à revenir plusieurs fois sur les lieux à la recherche d'indices.

Le 4 juin 1966, est diffusé le premier téléfilm important ayant un rapport avec la tour Eiffel, La Rose de fer, 39e épisode de la première série (1958-1973) des Cinq Dernières Minutes.

À partir des années 1980, la tour Eiffel apparaîtra dans plusieurs grands films américains. En 1985, Dangereusement vôtre (A View to a Kill), le quatorzième James Bond produit au cinéma par EON Productions et le dernier des sept films tourné par Roger Moore dans ce rôle, met en scène la tour Eiffel dans un film d'action grand public (budget de 30 000 000 de $, 42,9 millions d'entrées dans le monde et 152 400 000 de $ de recettes au total pour l'exploitation au cinéma) ; de plus, dans le film Rush Hour 3, il y a une scène très impressionnante de bagarre se passant dans la tour Eiffel.

Puis le cinéma américain sera de plus en plus friand d'apparitions de la tour, notamment pour son effet pratique et symbolique. Elle permet, en effet, de signifier en un seul plan ou une seule séquence, même courte, que l'action se situe en France, ou à Paris. Ainsi, dès 1953, Byron Haskin la montre détruite dans son adaptation de La Guerre des mondes.

Ce genre d'images (la tour Eiffel détruite) sera par la suite souvent utilisée dans des films américains pour signifier un danger planétaire immédiat et grave, comme en 1996 dans Independence Day et Mars Attacks! ou encore Armageddon en 1998 , Alien, la résurrection de Jean Pierre Jeunet en 1997 et G.I. Joe (film) de Stephen Sommers 2009

Autres formes artistiques

En plus d'un siècle d'existence, l'image du célèbre monument parisien a été utilisée maintes fois, sous de très nombreuses formes (monnaies, billet de banque, timbres, logotypes, etc.) ; citons à titre d'exemple les domaines suivants :

En 1989, pour le centenaire de la tour Eiffel, une pièce de 5 francs a été frappée. Cette œuvre de Joaquin Jimenez et Frédéric Joubert a obtenu le prestigieux prix Coin of the Year 1989.

Une des bandes dessinées la plus connue pour son utilisation de la tour Eiffel, est peut-être Adèle Blanc-Sec, t. 2 : Le Démon de la tour Eiffel de Jacques Tardi.

La tour Eiffel apparaît sur la couverture d'un album de Blake et Mortimer dessiné par Edgar P. Jacobs, S.O.S. Météores (tome 8), sans toutefois jouer le moindre rôle dans l'histoire.

Sans être à proprement parler une bande dessinée, André Juillard a réalisé 36 vues de la tour Eiffel, a la manière d'Hokusai avec ses Trente-Six Vues du mont Fuji (estampes, 1831) et Henri Rivière avec ses 36 vues de la tour Eiffel (lithographies, 1902).

Dans le jeu de stratégie en temps réel Command & Conquer (1995), la tour Eiffel est un des objectifs de mission possible du GDI (en français, Groupement de défense internationale ou en version originale Global Defense Initiative). Cinq ans plus tard, elle apparaît de nouveau dans Command & Conquer : Alerte Rouge 2 (2000) Dans le jeu pour Playstation Twisted Metal 2 (1996), la tour Eiffel apparaît dans un des 11 niveaux (le niveau « Monumental Disaster » qui se passe à Paris). La tour apparaît aussi de manière plus ou moins importante dans Onimusha 3: Demon Siege (2004), Evil Genius (2005). La même année elle apparaît dans Astérix et Obélix XXL 2 : Mission Las Vegum dans le niveau de Lutèce et dernièrement dans Blazing Angels: Squadrons of WWII (2006).

Les illuminations de la tour

|

|

|

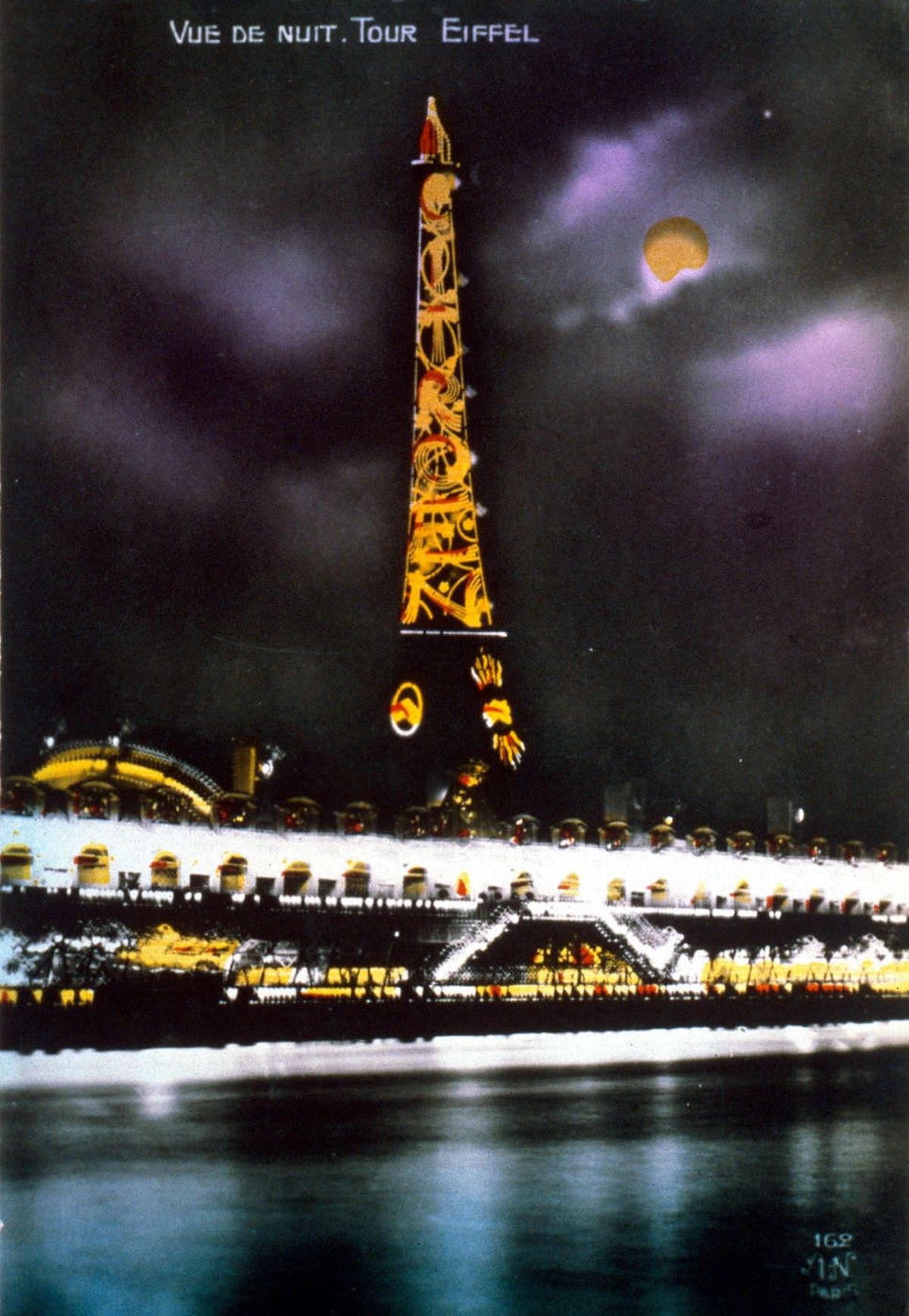

Depuis ses débuts, la tour Eiffel a toujours su mettre en valeur sa structure particulière par des jeux de lumière, que ce soit par le biais des feux d’artifice, du gaz, de l’électricité, des néons ou encore du sodium à haute pression.

Ainsi, dès 1888, avant même son achèvement, des feux d’artifices étaient tirés depuis le deuxième étage, et encore maintenant, il est le lieu de rendez-vous des parisiens tous les 14 juillet.

En 1889, et dans un premier temps, les éclairages de la tour se font à l'aide de 10 000 becs de gaz, mais dès 1900, dans le cadre de l’Exposition universelle qui se tient à Paris, ils se font à l’électricité.

En 1925, André Citroën fait installer une énorme publicité lumineuse pour sa marque, s’étendant en hauteur. Les illuminations par 250 000 ampoules en six couleurs figurent neuf tableaux, le dernier étant le nom Citroën avec un lettrage stylisé version Art déco. Elle est installée jusqu'en 1933 bien que la ville ait multiplié par six sa taxe dès 1926.

En 1937, pour l’Exposition internationale des arts appliqués, André Granet conçoit un nouvel éclairage mettant en valeur la structure en dentelle de la tour les fontaines lumineuses s’harmonisent avec celles des jardins du Trocadéro.

En 1985, la SNTE (Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel), le nouvel exploitant depuis le 1er janvier 1980, fait installer un éclairage jaune orangé placé à l'intérieur des structures de la tour, composé d’un dispositif de 352 projecteurs au sodium.

Puis la tour s’est symboliquement équipée à la manière d’un phare, à la manière d’un repère universel. Deux faisceaux lumineux balayent le ciel parisien jusqu’à une distance de 80 kilomètres. Ce « phare » est composé de quatre projecteurs motorisés de type « marine » munis de lampes au xénon de 6 000 W d’une longévité de 1 200 heures environ, pilotés par micro-ordinateur et synchronisés pour former un double faisceau en croix pivotant à 360°.

Pour le passage de l’an 2000, la tour Eiffel a été, en plus de son éclairage habituel, équipée de 20 000 flashes. Ces 20 000 ampoules à baïonnettes crépitaient tous les jours pendant dix minutes à midi, et de la tombée de la nuit à une heure du matin, en plus de l’éclairage doré habituel, elles s’illuminaient pendant cinq minutes à chaque nouveau passage d’heure. Enfin, à une heure du matin, pour clore le spectacle, les ampoules brillaient pendant dix minutes, mais cette fois-ci seules, c’est-à-dire sans l’éclairage habituel de la tour.

→ 20 alpinistes pendant 3 mois toutes les nuits, pour installer le dispositif.

→ 20 000 ampoules à baïonnettes, pesant en tout 8 tonnes.

→ 800 guirlandes électriques de 25 kilos chacune en moyenne, pour une longueur de 18 km en tout.

→ 60 000 colliers souples pour fixer les câbles, 20 000 attaches, 3 kilomètres de cornières.

→ 230 armoires électriques et 30 kilomètres de câbles d'alimentation.

→ 400 kW de puissance (autant que l'illumination).En juin 2003, la tour Eiffel remet en place le dispositif scintillant de l’an 2000, mais avec une nouvelle technique. De la tombée de la nuit à 1 heure du matin l’hiver ou 2 heures du matin l’été, au passage de chaque heure, il vient se superposer à l’éclairage habituel qu’arbore la tour depuis 1986. Composé de 20 000 flashes, le scintillement a lieu pendant 10 minutes et pour finir, soit à 1 heure du matin l’hiver et 2 heures du matin l’été, il se fait seul, l’éclairage doré étant éteint.

→ Un dispositif conçu pour durer 10 ans.

→ 25 alpinistes pendant 5 mois.

→ 20 000 lampes à éclats (5 000 par face) fixées à la main une par une.

→ 40 kilomètres de guirlandes lumineuses et câbles d’alimentation.

→ 40 000 attaches et 80 000 pièces métalliques diverses, soit 60 tonnes de serrureries et pièces métalliques.

→ 230 armoires et coffrets d’alimentation sont nécessaires.

→ 10 000 m² de filets de sécurité.

→ Une puissance de 120 kilowatts.

→ Budget total de 4,55 millions d’euros HT.Le 24 janvier 2004, un dispositif exceptionnel est mis en place pour célébrer le nouvel an chinois à Paris, qui en réalité, avait officiellement lieu cette année-là le 22 janvier au niveau mondial. Mis en place avec le partenariat d’EDF (intervenant via le Groupe Citelum), ce système fut lancé le samedi 24 janvier 2004 à la suite d’un défilé organisé sur les Champs-Élysées célébrant le nouvel an chinois à Paris. Il fut inauguré par Jean-Jacques Aillagon, le ministre français de la Culture et de la Communication, par Sun Jiazheng, son homologue, ministre chinois de la Culture et des maires de Paris, Bertrand Delanoë et Pékin, Wang Qishan.

→ Un dispositif exceptionnel conçu pour durer cinq jours, réalisé par le Groupe Citelum sur commande d’EDF et pour le compte de la société exploitante de la tour Eiffel.

→ 280 projecteurs, répartis au sol pour 88 d’entre eux et sur l’ouvrage lui-même pour les 192 restants, d’une puissance total d’environ 1 500 kW.

→ Pour le montage qui a eu lieu du 12 au 24 janvier 2004 inclus, intervention de 30 techniciens, dont la moitié travaillait de jour et l’autre moitié de nuit.De juillet à décembre 2008, à l'occasion de la présidence française du conseil de l'Union européenne, la tour Eiffel fut éclairée en bleu et, entre le premier et le second étage, les 12 étoiles du drapeau européen furent installées.

Exploits sportifs

Parmi les principaux exploits sportifs ayant marqués l'histoire de la tour Eiffel peuvent être cités les faits suivants:

En avril 1900, Henry Deutsch de la Meurthe offre un prix de 100 000 francs (environ 15 245 €) à la première machine volante capable de parcourir le trajet aller-retour de Saint-Cloud à la tour Eiffel en moins de 30 minutes, ceci avant octobre 1904. Le 19 octobre 1901, Alberto Santos-Dumont réalise l'exploit en 30 minutes 42 s, avec son ballon dirigeable n°6 et gagne le prix qu'il partagera avec ses collaborateurs.

Le 4 février 1912, Franz Reichelt, un tailleur d’origine autrichienne, décide de sauter du premier étage de la tour Eiffel, muni d’une voilure de son invention. Son saut fut filmé et le document de quelques dizaines de secondes existe toujours. Dans ce document, l’homme commence par tourner sur lui-même, face à la caméra, fier de montrer son « parachute », qui n’est en fait qu’une sorte de pardessus amélioré. Il grimpe ensuite sur le rebord du premier étage, pris de longues hésitations avant le saut. Il saute. La chute est très rapide. Il s’écrase. La foule des curieux amassés au pied de la tour Eiffel observent alors son corps et le trou qu’il a laissé dans le sol du Champ-de-Mars. L’autopsie a montré que Reichelt était mort d’une crise cardiaque, avant même d’avoir touché le sol.

Cet « homme-oiseau » fut le précurseur d’une longue série d'aventuriers qui tenteront, parfois au péril de leur vie, de sauter depuis la tour Eiffel.

C’est que, si la tour Eiffel n’avait connu qu'un seul accident mortel (voir plus haut) durant sa construction, les statistiques furent différentes après. Ainsi, il y aurait eu au total, 366 morts depuis les débuts de la tour Eiffel, tous motifs confondus : défis sportifs ratés, accidents, suicides, etc. Depuis plusieurs décennies, la société exploitant le monument a mis en place un système de filets de sécurité empêchant les accidents et dissuadant les aventuriers. Malgré cela, certains arrivent encore à passer outre et à braver le danger. Par exemple, il en fut ainsi le 17 mai 2005, lorsqu’un Norvégien de 31 ans, accompagné de deux amis, tous adeptes du « base jump », s'est tué vers 22 heures en voulant sauter en parachute du deuxième étage de la tour Eiffel. Malgré les protections, il avait réussi à s'élancer de la tour mais s'était encastré peu après sur les structures du premier étage, mourant sur le coup.

| Quelques premières d'exploits sportifs ayant pour cadre la tour Eiffel | ||

|---|---|---|

|

| |

| Saut dans le vide : | ||

| Le 4 février 1912 à 8h30, Franz Reichelt, artisan tailleur d'origine autrichienne, saute dans le vide avec un « parachute » de son invention et s'écrase au sol. | ||

| Le 25 juin 1987 Le Néo-Zélandais A.J. Hackett réalise un saut à l'élastique (non autorisé) depuis le 2e étage de la tour Eiffel. | ||

| Le 21 octobre 1991 Thierry Devaux accompagné d'un guide de haute montagne, réalise six saut à l'élastique (non autorisés) depuis le 2e étage de la tour Eiffel et face au Champ de Mars. Entre chacune des figures acrobatiques, il remonte à l'aide d'un treuil électrique portatif.. | ||

| Montée/descente des marches : | ||

| Le 9 septembre 1891 : Un boulanger landais, Sylvain Dornon, monte sur des échasses les marches qui mènent au premier étage. | ||

| Le 26 novembre 1905 : Le quotidien Le Sport organise le « championnat de l'escalier » regroupant 227 concurrents. Le vainqueur atteint le deuxième étage en 3 minutes 12 secondes. | ||

| En 1921 : Première descente en rappel. | ||

| Le 2 juin 1923, Pierre Labric dévale en vélo les marches depuis le premier étage de la tour Eiffel. | ||

| Aviation : | ||

| Le 19 octobre 1901 : Alberto Santos-Dumont approche la tour Eiffel avec son dirigeable numéro 6. | ||

| Le 18 octobre 1909, à 17 heures : le comte de Lambert survole la tour Eiffel aux commandes d'un Wright. | ||

| Le 11 août 1991, un inconnu à bord d'un Cap B 10,déclaré volé à l'aéroclub de Lognes, passe sous l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel | ||

| Équilibre acrobatique : | ||

| Le 6 juin 1952 : la trapéziste Rose Gold effectue une démonstration sans filet à 118 mètres au-dessus du sol. | ||

| En août 1989 : L'équilibriste Philippe Petit rallie l'esplanade du Trocadéro depuis le deuxième étage de la tour Eiffel sur un fil d'une longueur de 760 mètres. | ||

| Le 31 décembre 1996 : Le grimpeur urbain français Alain Robert monte à mains nues et sans protection la tour Eiffel. Parti de la base à 23h15, il escalade la face Ouest par moins dix degrés et atteint le sommet vers minuit. | ||

Victor Lustig : « l'homme qui vendit la tour Eiffel »

Un des exploits les plus marquants, bien que sans valeur sportive, reste sans doute celui de l'escroc Victor Lustig, qui réussit en 1925 à vendre la tour Eiffel en pièces détachées à un ferrailleur. Lustig, aidé de Dan Collins, surnommé « Dapper Dan », un acolyte rencontré à New York, avait lu dans la presse que la tour Eiffel pourrait être bientôt démolie. Il eut alors l'idée de fabriquer des faux documents à l'en-tête du ministère des Postes et Télégraphes, organisme responsable de la tour, et d'inviter les cinq plus importantes compagnies récupératrices de métaux ferreux à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, à Paris, prétendument pour effectuer la transaction en toute discrétion. Seuls étaient censés être dans la confidence le président de la République, le ministre, le sous-ministre (incarné par Victor Lustig) et son chef de cabinet (incarné par Dapper Dan, son complice). Il leur annonça : « Messieurs, le gouvernement devra démolir la tour Eiffel ! Et vous êtes ici pour soumissionner ! ». Puis il les conduisit à la tour Eiffel en limousine et leur fit visiter, avant d'annoncer au ferrailleur le plus crédule qu'il avait remporté le marché. Celui-ci accepta de faire un gros chèque, représentant soi-disant le quart de la soumission, augmentée en plus d'un pot-de-vin !

Après avoir encaissé le chèque, les deux escrocs s'enfuirent pour l'Autriche. Quelque temps plus tard, ils revinrent à Paris pour retenter leur chance avec de nouveaux ferrailleurs, mais la police surveillait les deux compères, qui durent s'échapper en bateau à New York.

Cet exploit fut repris dans le livre L'Homme qui vendit la tour Eiffel (The Man Who Sold the Eiffel Tower) de James F. Johnson et Floyd Miller, paru en 1961 chez Doubleday pour la version originale et en 1963 chez Calmann-Lévy pour la traduction française. En 1964, Claude Chabrol réalisa un court-métrage inspiré de cette histoire et intitulé L'Homme qui vendit la tour Eiffel dans le film à sketches Les Plus Belles Escroqueries du monde.