Tortue marine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Tortues marines | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Classe | Reptilia | ||||||||

| Ordre | Testudines | ||||||||

| Sous-ordre | Cryptodira | ||||||||

| Super-famille | |||||||||

| Chelonioidea ?Bauer, 1893 | |||||||||

| Familles de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Les tortues marines sont les tortues de la super-famille des Chelonioidea. Elles sont présentes dans tous les océans du monde à l'exception de l'océan Arctique.

La tortue luth est la plus grande, mesurant 2 m de long, de 1 m à 1,5 m de large et pesant 600 kg. La taille moyenne des autres espèces va de 50 cm à 1 m et est proportionnellement moins large.

Ces espèces sont toutes vulnérables ou menacées. Elles font localement l'objet de protection ou de plan de restauration, mais la pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche restent des causes préoccupante de recul de populations, déjà très relictuelles.

Description

Les tortues marines, comme les autres tortues (Testudines) sont des reptiles ectothermes disposant d'un système respiratoire pulmonaire, qui correspondait à une adaptation complète à la vie terrestre. En supplément des reins, des glandes près de leurs yeux sont capables d'expulser les excédents de sel de leur circulation sanguine. Leur métabolisme est capable de supporter des fortes concentrations de CO2 lors des plongées profondes. Elles peuvent extraire 35 à 52 % de l'oxygène de leur respiration. Leur vision est très développée. Les yeux sont protégés par trois paupières, leur ouïe est particulièrement fine même si elles n'ont pas d'oreilles externes, mais une oreille interne, sous une plaque auditive. Leur odorat est en revanche assez peu performant. Les tortues marines n'ont qu'un seul orifice excréteur, qui sert également pour la reproduction.

Le sexe des tortues n'est pas apparent, aussi c'est d'après leurs caractères sexuels secondaires que l'homme peut le déterminer. On définit par puberté la période où ceux-ci apparaissent. Le plus flagrant est la taille de la queue, beaucoup plus grande chez les mâles. La taille des griffes chez les chelonidés en est un autre. Cependant, ces caractères sexuels ne sont pas très marqués et certaines femelles peuvent les arborer. Seul un examen génétique permet d'être certain du sexe de l'animal.

Voir aussi: Osmorégulation

La carapace

Leurs carapaces aplaties leur confèrent de meilleures caractéristiques hydrodynamiques et jouent un rôle évident de protection, mais certains scientifiques pensent qu'elles leur permettent d'emmagasiner la chaleur. Cette adaptation, acquise après leur retour dans le milieu marin, leur permet de descendre très profondément, là où les températures de l'eau sont basses. En contrepartie, elles ont perdu leur capacité d'y rétracter leurs membres. Comme pour les autres tortues aquatiques, leurs carapaces sont plus légères car munies de fontanelles. Les Dermochelyidae, les plus volumineuses des tortues marines, ont d'ailleurs perdu leurs écailles et leurs carapaces sont recouvertes d'un cuir épais. Comme les autres tortues, elles ne muent pas et connaissent une exfoliation superficielle partielle des plaques cornées du squelette.

Selon certaines théories, leur carapace, du moins pour la tortue luth, les aide à conserver une température corporelle suffisante lorsqu'elle s'aventurent dans les eaux plus froides ou qu'elles plongent. Mais cette hypothèse est discutée, du fait que les reptiles, animaux à sang froid, sont censés être poïkilothermes.

Un squelette de Caouanne, avec la carapace pleine comme les autres Chéloniidés | Squelette de tortue luth avec les fontanelles de sa carapace. |

Caractéristiques

Elles peuvent nager rapidement et plusieurs espèces sont capables de vitesses pouvant atteindre 35 km/h ; à la différence des tortues d’eau douce, elles avancent par l’action simultanée des membres antérieurs.

À la naissance, il n'y a chez les tortues marines aucun élément anatomique externe qui permette de distinguer un sexe de l'autre.

On pense que certaines tortues marines peuvent dépasser les 150 ans. On a mesuré un record de plongée de 6 heures pour une tortue verte.

Reproduction

Les pontes collectives des tortues marines sont appelées arribadas. Elles ont lieu sur les plages au début et à la fin des cycles lunaires quand la marée est au plus bas et le ressac le plus faible.

Après plusieurs années de maturation, les tortues peuvent se reproduire. Les accouplements ont lieu en mer à proximité des sites de nidification ou lors des migrations (entre les sites d’alimentation et les sites de ponte) un ou deux mois avant le début de la ponte.

Lors de l’accouplement, le mâle s'accroche par ses deux griffes antérieures (qui sont donc des caractères sexuels secondaires) à la carapace de la femelle. Les femelles peuvent conserver les spermatozoïdes des mâles durant plusieurs mois ou années dans un repli de leur oviducte. Les femelles ne pondent que sur leur lieu de naissance, à quelques mètres ou centaines de mètres près suivant les espèces. C’est en général à la faveur de la nuit (une exposition trop longue au soleil leur serait fatale), au crépuscule, souvent à la marée montante que les femelles sortent pour pondre sur leur plage de sable d'origine. La femelle peut stocker les spermatozoïdes pour féconder des pontes successives. Le sexe des jeunes dépend de la température pendant l'incubation des œufs.

Elles creusent un trou dans le sable avec leurs pattes ou rames le plus souvent arrières et y pondent de 70 à 200 œufs (selon les espèces) avant de les recouvrir et retourner à la mer. Certains des œufs ne sont pas fertilisés, les autres incubent pendant environ deux mois. Comme pour les autres tortues, le sexe de l'embryon dépend de la température du nid à une certaine période de l'incubation. Toutes les jeunes tortues éclosent en même temps et se dirigent vers la mer.

Seule une très petite portion (environ 1 %) reviendra sur la plage qui les a vu naître car elles sont la proie de nombreux prédateurs.

Stades de vie

En fonction de son âge, la tortue ne se nourrit pas de la même façon et ne vit pas dans les mêmes environnements. On distingue :

- Le stade œuf

- Le stade nouveau-né : le nouveau-né sort de l'œuf, émerge du nid en général en groupe et se réfugie en mer ou il nage activement vers le large durant plusieurs jours (de trois à six selon les espèces).

- Le stade juvénile pélagique : ce stade débute lorsque les jeunes tortues abandonnent leur comportement de nage active et se concentrent davantage sur l'alimentation en se laissant porter par les courants marins. Les observations à ce stade sont extrêmement rares. Les comportements peuvent également être différents selon les espèces. Les livrées différentes donnent à penser que toutes les espèces ne vivent pas dans le même biotope.

- Le stade juvénile benthique : les juvéniles se sédentarisent sur les zones benthiques (excepté pour la tortue luth). Leurs habitudes alimentaires semblent changer, leurs prédateurs aussi.

- Le stade sub-adulte : il commence à la puberté, lorsque les caractères sexuels secondaires apparaissent. Les tortues marines d'une même espèce ne deviennent pas matures sexuellement à la même taille.

- Le stade adulte : les adultes migrent de leur zone de vie à leur zone de ponte. Toutes les espèces de tortues marines sont fidèles à leur lieu de ponte, avec quelques variations en fonction de l'espèce.

Alimentation

Les tortues de mers sont toutes omnivores avec des tendances plus marquées vers les végétaux ou l'alimentation carnée. Ainsi, la tortue verte et la tortue franche du Pacifique sont avant tout herbivores. La caouanne, la tortue olivâtre et la tortue à dos plat surtout carnivores et consomment des mollusques, des crustacés, des petits poissons et autre invertébrés marins. La tortue luth est omnivore et consomme en plus des cnidaires. La tortue imbriquée, elle aussi omnivore, consomme, comme la tortue luth, des cnidaires mais est aussi, fait rare pour un vertébré, spongivore.

Les tortues doivent stocker beaucoup d'énergie pour leurs migrations et leurs pontes. Pour cette raison, leur alimentation joue un rôle direct sur leur fécondité. Cela a été démontré en corroborant les nombres de pontes et El Niño qui, en réchauffant l'eau et en leur fournissant plus de végétation, augmente le nombre des migrations deux ans plus tard, tandis qu'un refroidissement abaisse le nombre des migrations deux ans plus tard.

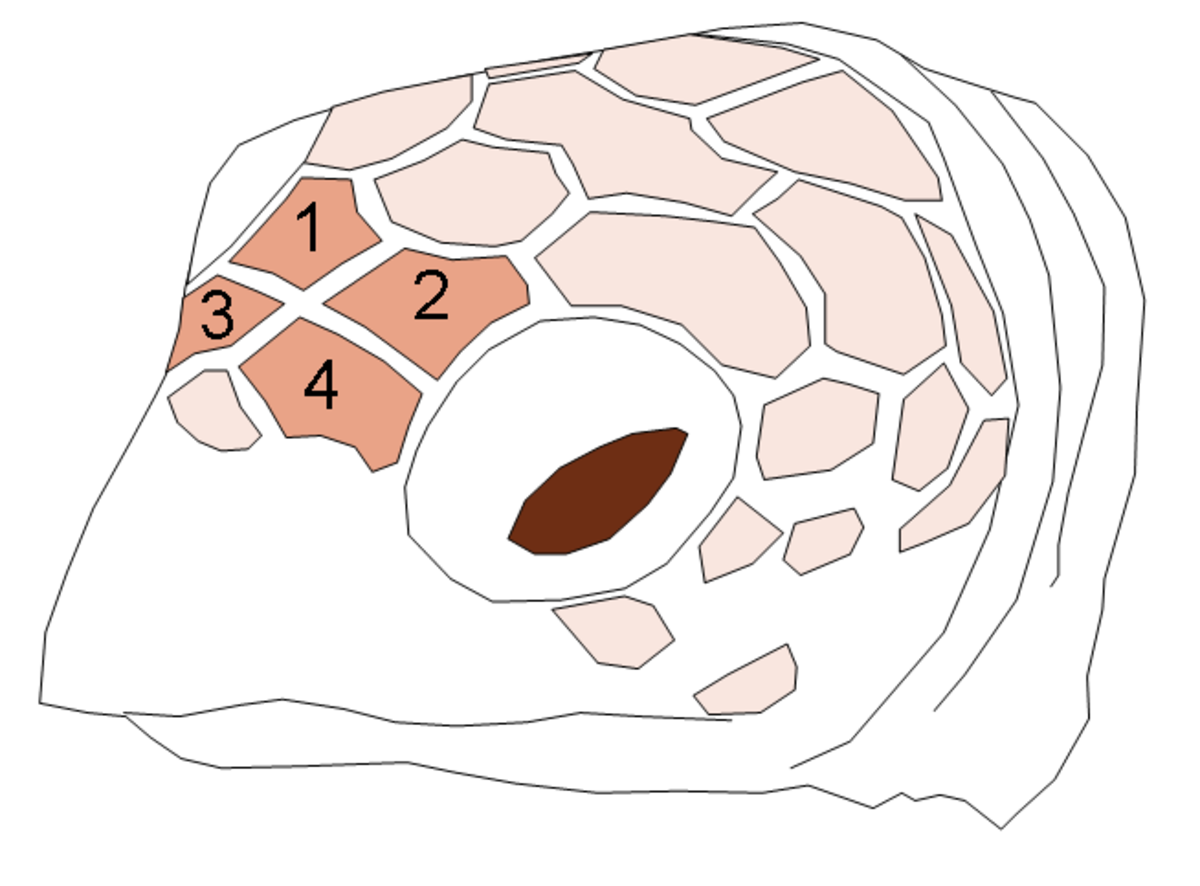

Identification des adultes

La plus facile à identifier est bien sûr la tortue luth en raison de son absence d'écailles. C'est aussi la plus grosse des tortues marines. Les Cheloniidea, quant à eux, disposent d'une carapace sans carène et des écailles. Lorsqu'elle possède plus de six paires de plaques latérales sur la dossière, il peut s'agir d'une tortue olivâtre ; avec cinq ou six paires, ce peut être une caouanne ou une tortue de Kemp. Avec quatre paires, c'est une tortue verte ou une tortue imbriquée. On distingue facilement la caouanne et la tortue de Kemp par leur couleur ; la première est rouge orangé et la seconde gris-vert. On distingue également la tortue verte de la tortue imbriquée par la forme du bec et le nombre d'écailles préfrontales. La tortue à dos plat dispose d'une seule griffe par nageoire, d'écailles marginales parfois recourbées vers le haut, d'une seule paire d'écailles préfrontales. On peut signaler que la tortue olivâtre et la tortue de Kemp disposent de quatre paires de plaques inframarginales, chacune percée d’un pore près de son bord postérieur.

Identification des nouveau-nés

- Le nouveau-né de caouanne est couleur brun foncé avec bord clair, nageoire bordée de jaune pale.

- Le nouveau-né luth a des nageoires beaucoup plus grandes et peau rugueuse, avec une disposition réticulée de petites écailles. Sa dossière est noire, avec des crêtes latérales blanches tandis que son plastron blanc, marbré de brun clair.

- Le nouveau-né de tortue verte a une dossière noir brunâtre, sa partie postérieure et les pattes-nageoires avec un bord blanc; le dessous du cou, le corps et pattes-nageoires sont blanc jaunâtre.

- Le nouveau-né de tortue imbriquée est brun rougeâtre.

- La dossière gris foncé du nouveau-né de tortue de Kemp dispose de trois crêtes longitudinales. On retrouve deux crêtes sur le plastron plus pâle. Chez quelques individus, les nageoires sont bordées de blanc, leur région axillaire teintée de verdâtre.

- Les écailles du nouveau-né de la tortue à dos plat sont marron mais bordurées foncées si bien qu'on les distingue facilement.

| nouveau-né de tortue olivâtre |