Torchage et rejet de gaz naturel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origines et raisons du torchage

L'exploitation pétrolière génère fréquemment, conjointement à une production de pétrole liquide, du gaz associé (GA), souvent en quantités faibles (en masse) par rapport au pétrole lui-même ; un gisement est fréquemment très éloigné de sa zone de clientèle, et le gaz produit exigerait des investissements lourds pour être exporté. Comme il ne peut être transporté par les mêmes moyens physiques que le pétrole, il ne présente en général pas d'intérêt économique, ce qui explique qu'on le brûle.

Le schéma ci-contre montre les prix comparés du pétrole et du gaz, en dollars par unité énergétique : le gaz naturel est systématiquement plus mal valorisé que le pétrole. De plus, le gaz étant environ 1 000 fois moins dense que le pétrole, il exige d'être compressé ou liquéfié pour être transporté sur de longues distances, ce qui implique des investissements encore plus lourds.

Ce gaspillage de ressources était quasiment systématique jusqu'au deuxième choc pétrolier, date à laquelle on commence à voir les courbes s'infléchir. Le facteur principal est donc financier : «Quand le cours du baril est bas, on estime l'investissement trop coûteux, quand il est élevé, on le juge superflu», constate François-Régis Mouton (GGFR). De plus, ces difficultés peuvent être aggravées par d'autres facteurs.

Prix local du gaz

Si le prix du gaz, à proximité du gisement en exploitation, est maintenu artificiellement bas par les autorités, comme c'est le cas en Russie, l'exploitant éprouve des difficultés supplémentaires à amortir les coûts d'investissements du gazoduc et de l'unité de traitement de gaz par la vente de celui-ci.

Composition du gaz

Le gaz naturel peut contenir des quantités variables de CO2, d'H2S et autres constituants qui le rendent inutilisable en l'état ; l'exploitant est alors contraint, pour le vendre ou l'utiliser, d'investir dans une unité de purification, ce qui accroît les surcoûts.

Quand le gaz naturel contient du CO2, celui-ci est retiré, généralement par purification à l'amine ; ce CO2 est lui-même éliminé par simple rejet à l'atmosphère, ce qui aggrave à nouveau le problème. Le site de Sleipner est une exception notable : l'opérateur sépare le CO2 contenu dans le gaz naturel (9 %), et l'enfouit depuis 1996 dans une couche géologique à environ 1 000 mètres de profondeur.

Actions entreprises

Actions nationales

La préoccupation concernant le torchage est déjà ancienne, puisque on en trouve trace dès 1946 aux États-Unis ; pourtant, le Government Accountability Office (GAO, équivalent de la Cour des comptes en France) considérait encore en 2004 disposer de peu de renseignements, à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde. Les performances annoncées sont très variables, allant de 200 m³ par m³ de pétrole produit au Nigeria, jusqu'à moins de 10 pour la Norvège.

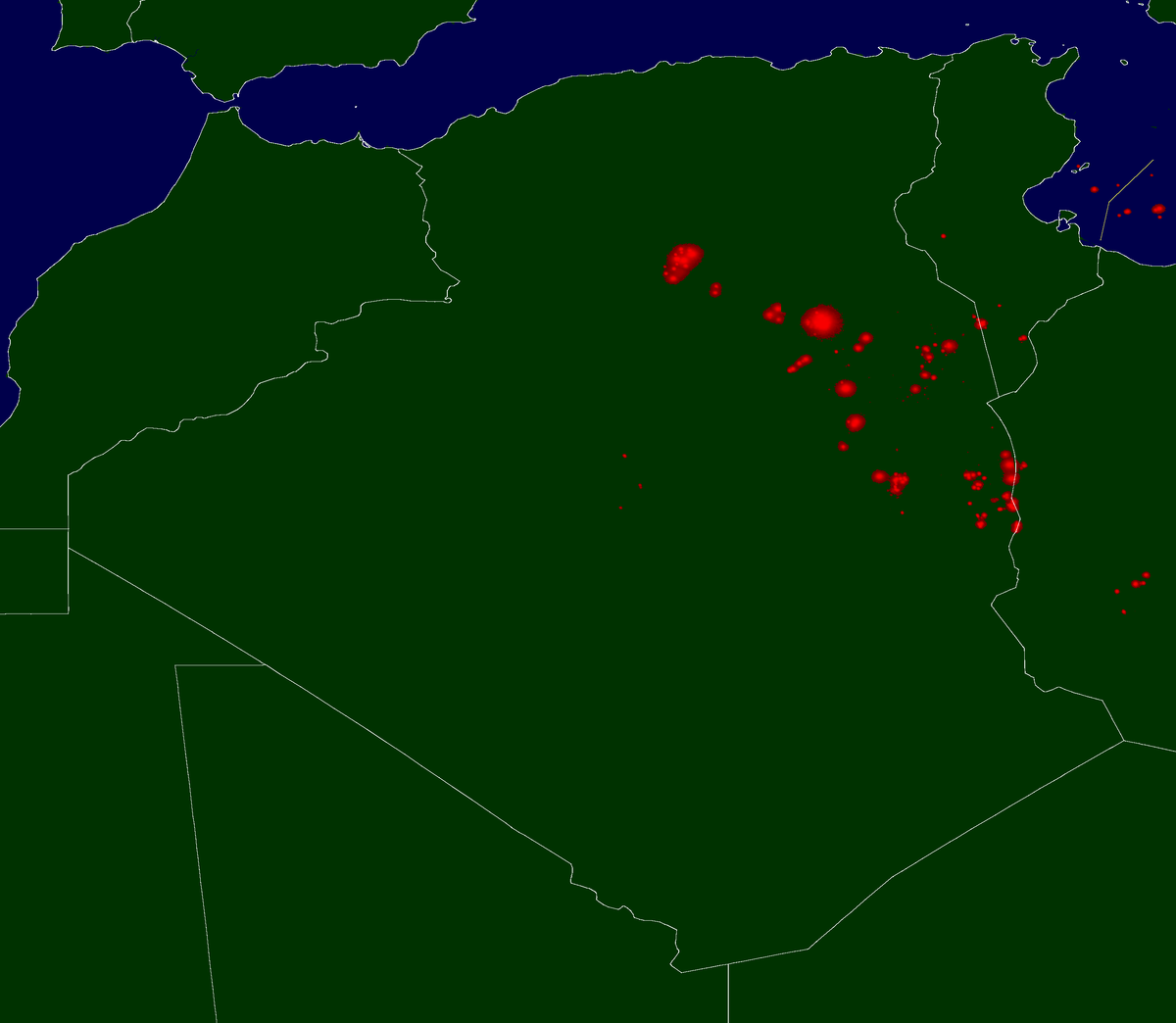

Algérie : ce pays a entrepris des efforts de longue date, qui lui ont permis de passer d'un pourcentage de gaz associés torchés de 80 % en 1980, à 11 % en 2004, avec un objectif de 0 % pour 2010.

Angola : Le ministre du pétrole, Desiderio Costa a affirmé la volonté de son gouvernement de réduire le torchage ; celui-ci devrait être totalement interdit à compter de 2010.

Arabie Saoudite : Ce pays bénéficie de très gros débits de gaz associés, et d'une importante infrastructure pétrolière et gazière ; le torchage est passé de 38 Gm³/an début 1980, à 120 Mm³ en 2004 .

Canada : le Canada dispose d'une législation autorisant le torchage quand celui-ci est plus économique ; cependant, ce pays a de bons résultats, et sur les champs de Terre-Neuve et Labrador, le pourcentage de torchage est passé de 85 % à 8 % en 10 ans, grâce à la réinjection du gaz.

États-Unis : les États-Unis considèrent perdre 0,5 % du gaz produit sur leur territoire, l'un des meilleurs résultats nationaux. La carte ci-contre montre que la forte concentration d'infrastructure de traitement, de transport de gaz, et de clientèle à proximité ou au sein même des zones productrices contribue à ce résultat.

Guinée Equatoriale : ce pays aurait menacé ExxonMobil de pénalités importantes si cette compagnie ne mettait pas fin au torchage

Kazakhstan : le torchage et le rejet sont interdits à compter du 1er juillet 2006. Cette exigence ne concerne que les projets postérieurs à cette date. Ce pays considère que la quasi totalité du gaz associé sera capté à l'échéance 2010.

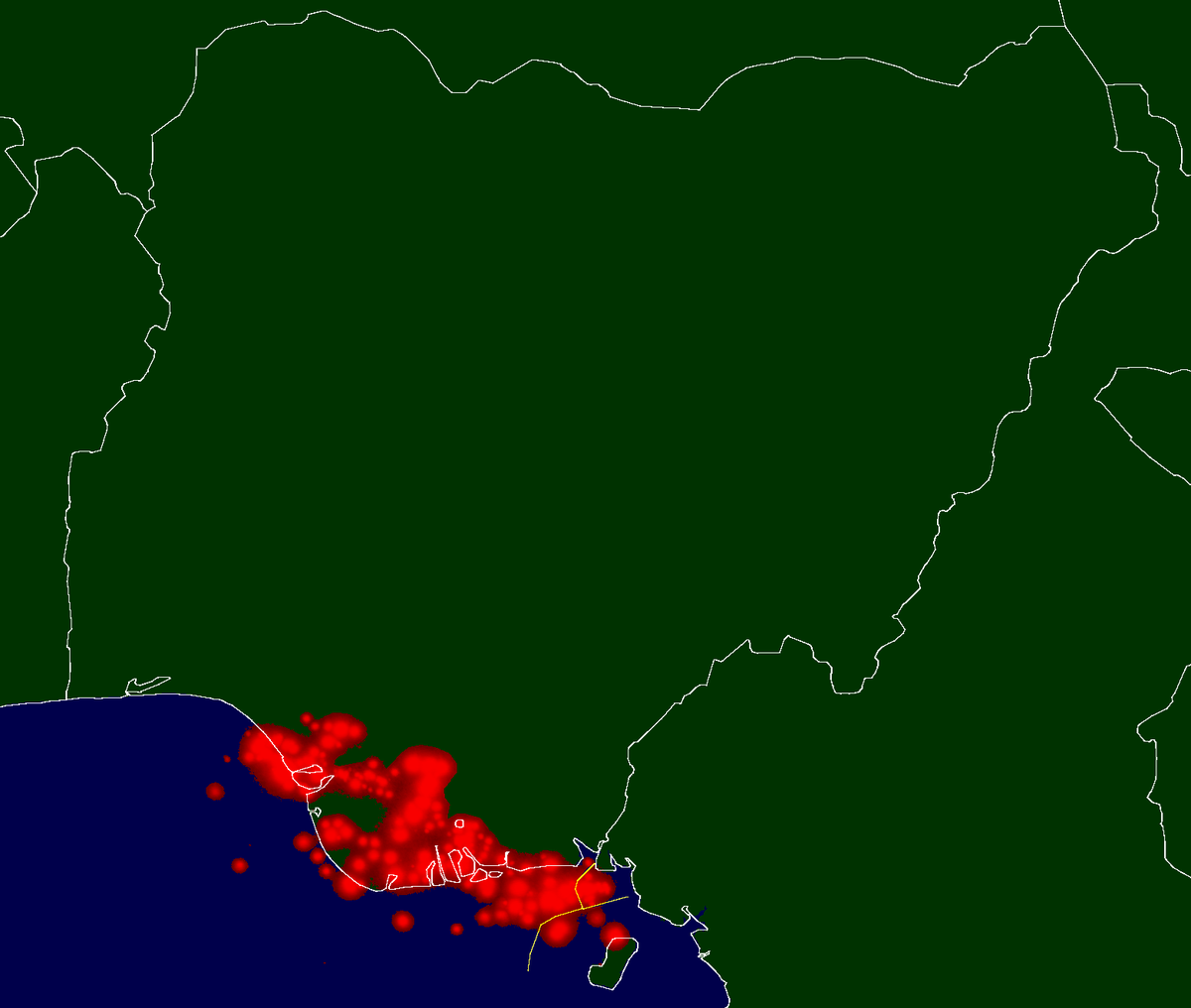

Nigeria : le gouvernement du Nigeria souhaitait interdire la pratique du torchage à compter du 1er janvier 2008. Cependant, la société Shell a déjà fait savoir qu'elle ne pourrait respecter cette échéance, indiquant 2009 pour certains projets, et sous la pression de certaines compagnies pétrolières, le gouvernement a repoussé la date limite à janvier 2010.

Norvège : une législation propre au torchage existe depuis 1971 ; elle est complétée par des pénalités appliquées au mètre cube de gaz torché ou rejeté ; la Norvège revendiquait en 2002 le meilleur ratio gaz torché / pétrole produit au monde. Ce résultat est dû au développement délibéré de la filière gaz, à la fois sur le plan des solutions techniques en amont, et de sa commercialisation en aval.

Qatar : ce pays dispose, avec North Dome, du plus grand gisement de gaz connu ; son exploitation ne cesse de s'agrandir ; ce pays a décidé d'améliorer les conditions d'exploitation de ce gisement en limitant les pertes réalisées lors des opérations de chargement à bord des navires.

Russie : le Président Poutine aurait demandé une diminution de 90 % des quantités brûlées pour 2012 ; certains observateurs considèrent cet objectif irréaliste, et le ministère de l'énergie russe a déjà demandé de repousser cette échéance à 2015.

Engagements des compagnies pétrolières

Total : Total s’est engagé dès 2001 à maîtriser ses émissions de GES. Le brûlage de gaz associé représentait 23% des émissions de GES du Groupe en 2005. Total déclare que les quantités de gaz torchés ont été réduites de 40 % entre 1998 et 2005, et annonce diminuer encore de 50 % d'ici à 2012 ; cependant, on peine à trouver la publication de chiffres sur leur site.

Sur le champ Nigerian de Amenam-Kpono, Total s'est engagé dès l'année 2000 à réinjecter ou vendre la totalité du gaz associé.

Sonatrach : voir ci-dessus Algérie.

BP : BP présente un relevé clair de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), sous forme de ratio, rapportées aux quantités de pétrole produites. Ce ratio a diminué de 3% en cinq ans.

Shell : cette société présente clairement ses volumes de gaz torchés en valeur absolue, en baisse de 10 % en huit ans (1997-2005). Déjà engagée dans un procès avec les autorités nigérianes, elle confirme qu'elle ne sera pas en mesure de réduire ses émissions dans ce pays avant 2009.

ExxonMobil : cette société ne prend pas d'engagement pour l'avenir, mais publie proprement sur son site ses quantités de gaz torchés, avec une augmentation de 40 % de 2003 à 2006.

Gazprom : on ne trouve aucun article concernant le torchage du gaz sur le site de Gazprom. L'Agence internationale de l'énergie estime que Gazprom pourrait réduire le torchage de 14,7 Gm³/an. Gazprom, qui produit 90 % du gaz russe, est de loin le premier responsable mondial du torchage du gaz.

Analyse satellitaire

C'est la NOAA qui a proposé une méthode pour estimer les volumes de gaz torchés : à partir d'images satellitaires prises à différentes dates, les lumières fixes des villes sont éliminées, et ne subsistent que les lueurs des torchères de nature plus mouvante ; les trois dates permettent d'estimer la progression des régions dans la réduction du torchage. Ces estimations sont ensuite étalonnées avec des sites témoins.

Le Global Gas Flaring Reduction Group

En 2001, une initiative mondiale est lancée par la Norvège et la Banque mondiale pour étudier la question. Elle constate que les principaux obstacles à la réduction des gaz torchés sont

- l'augmentation de la production mondiale de pétrole, qui entraîne une augmentation consécutive de la production de gaz associés

- les contraintes majeures entravant le développement des marchés gaziers, l'infrastructure du gaz, et les projets de réduction de gaz torchés, qui exigent souvent une approche de collaboration avec les parties prenantes principales, en principe avant le démarrage des projets d'exploitation.

L'initiative est transformée en partenariat public-privé mondial pour la réduction des gaz torchés (GGFR) au sommet mondial sur le développement durable en 2002 à Johannesburg. En plus de la Banque Mondiale, ce partenariat inclut actuellement BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Hydro, Royal Dutch Shell, StatoilHydro, Total, et les gouvernements ou entreprises pétrolières nationales de l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, le Canada, le Tchad, l’Équateur, la France, la Guinée équatoriale, l'Indonésie, le Nigeria, la Norvège, et les États-Unis, avec d'autres entreprises et pays qui devraient le rejoindre. Le partenariat incluant maintenant l’OPEP, il couvre près de 70 % des rejets à l’atmosphère et du torchage au monde. Le but du GGFR est de soutenir les gouvernements nationaux et l'industrie du pétrole dans leurs efforts pour réduire l’évacuation et le torchage des gaz associés à l'extraction du pétrole brut. Le GGFR se concentre sur quatre secteurs d'activité :

- la commercialisation des gaz associés, y compris le développement du marché intérieur et l'accès aux marchés internationaux

- le développement des réglementations légales et fiscales pour les gaz associés

- la mise en application de la norme de réduction qui a été développée par le partenariat

- le développement de capacité relatif aux crédits carbone pour les projets de réduction des gaz torchés et évacués.

La norme mondiale volontaire pour la réduction des gaz évacués et torchés fournit les conseils sur la façon de réaliser des réductions de l’évacuation et du torchage des gaz associés à la production du pétrole brut. L’ensemble des projets actuels du GGFR devrait permettre d’éliminer près de 32 millions de tonnes de gaz à effet de serre d’ici 2012.

Mécanismes de développement propre

Les mécanismes de développement propre, créés dans le cadre du Protocole de Kyōto, permettent à une nation de vendre des crédits d'émission quand elle fait la preuve qu'elle a économisé un montant donné d'émissions de CO2 ; les réductions de torchage et de rejet entrent dans ce cadre, ce qui modifie notablement l'économie des opérations ; des opérations de ce type sont déjà en cours en 2007, principalement en Inde et au Kenya.