Tomographie par émission de positons - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Limites

La principale contrainte d’utilisation de la TEP est due à la courte demi-vie des isotopes radioactifs qui nécessitent donc la présence d’un Cyclotron à proximité du centre d’examen. Il existe un certain nombre de causes de faux positifs et de faux négatifs qui peuvent conduire à une mauvaise interprétation de l’examen.

Les faux positifs (examen positif alors qu’absence d’anomalie) sont essentiellement dus à des causes d’inflammation (granulome, anthracose, chirurgie et radiothérapie récentes, fracture récente…) ou d’infection (pneumopathie, tuberculose, ostéomyélite…)

Les faux négatifs (examen négatif alors que présence d’anomalies) sont essentiellement liés à la taille de la lésion (trop petite pour être détectée), à la localisation (proximité d’une région de fixation naturelle : cerveau, cœur, vessie…), à la nature de l’anomalie (certaines tumeurs présentent moins d’avidité au traceur : tumeur mucineuse…), à une glycémie élevée, ou à une chimiothérapie récente de moins de 15 jours.

Applications

Historiquement, la TEP était destinée à la neurologie. Dans les faits, la TEP s’est essentiellement développée pour l’oncologie et la cardiologie.

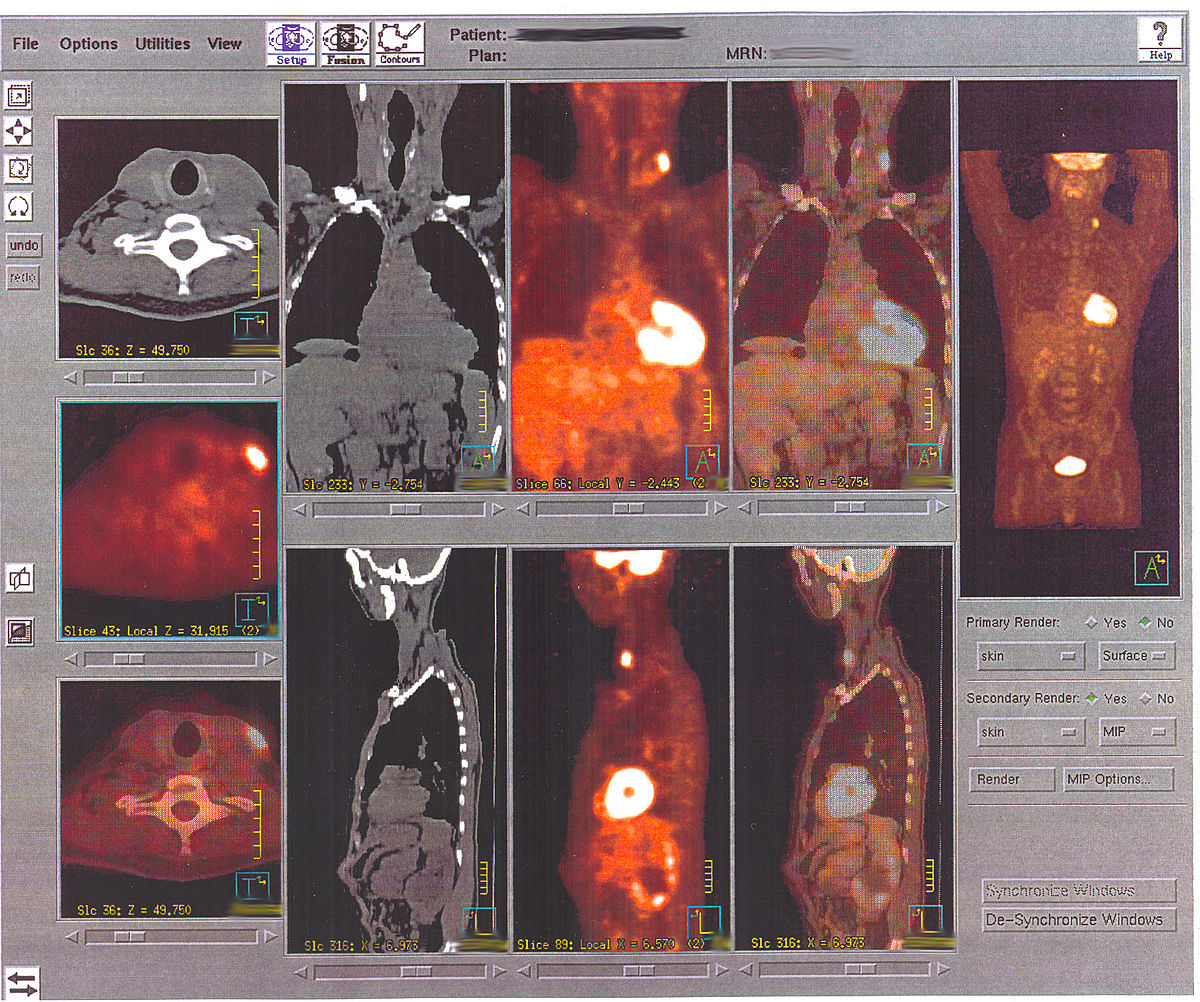

Cancérologie

La TEP associée avec l'injection d'un traceur, ici (18F) le fluorodésoxyglucose (FDG, FDG-PET), est utilisée en cancérologie. Ce traceur est très proche chimiquement du glucose et va donc aller se fixer sur les tissus possédant un métabolisme élevé. Notamment : le cœur, le cerveau et les cellules tumorales. Les cellules tumorales malignes présentent un hypermétabolisme glucidique et une surexpression des transporteurs de glucose (GLUT-1). Le traceur (glucose transformé) ne peut pas subir d’hydrolyse (glycolyse) et il s’accumule donc dans les cellules décrites ci-dessus. C’est pour cela que la TEP est particulièrement bien indiquée dans la recherche des tumeurs malignes.

Cet examen se révèle utile à différentes étapes d’un cancer :

- lors du diagnostic pour l’identification d’une anomalie détectée lors d’un précédent examen (échographie, radiographie) et pour la précision de sa nature (tumeur maligne ou bénigne).

- lors du bilan d’extension pour la précision et la recherche de l’étendue du cancer et d’éventuelles métastases.

- lors du traitement, il permet de juger de l’efficacité d’une thérapie.

- lors de la surveillance pour la détection d’une éventuelle récidive.

Les appareils les plus performants permettent actuellement de détecter des structures tumorales de très petites tailles de l’ordre de 5 mm. La TEP est un outil puissant en oncologie, surpassant en sensibilité et en spécificité (toutes deux supérieures à 90%) les examens de radiologie conventionnels (IRM, scanner X, échographie) dans de nombreux cancers.

On peut citer par exemple, de façon non exhaustive, les lymphomes, les cancers et les nodules pulmonaires, les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (bouche, larynx, pharynx), les localisations hépatiques des cancers digestifs, les mélanomes, les cancers du sein (en récidive) ou les cancers gynécologiques comme les principales indications aujourd'hui de la TEP au FDG.

Il est à noter que, du fait de la fixation physiologique du FDG sur le tissu cérébral, la TEP au FDG ne permet en général pas de rechercher les métastases cérébrales.

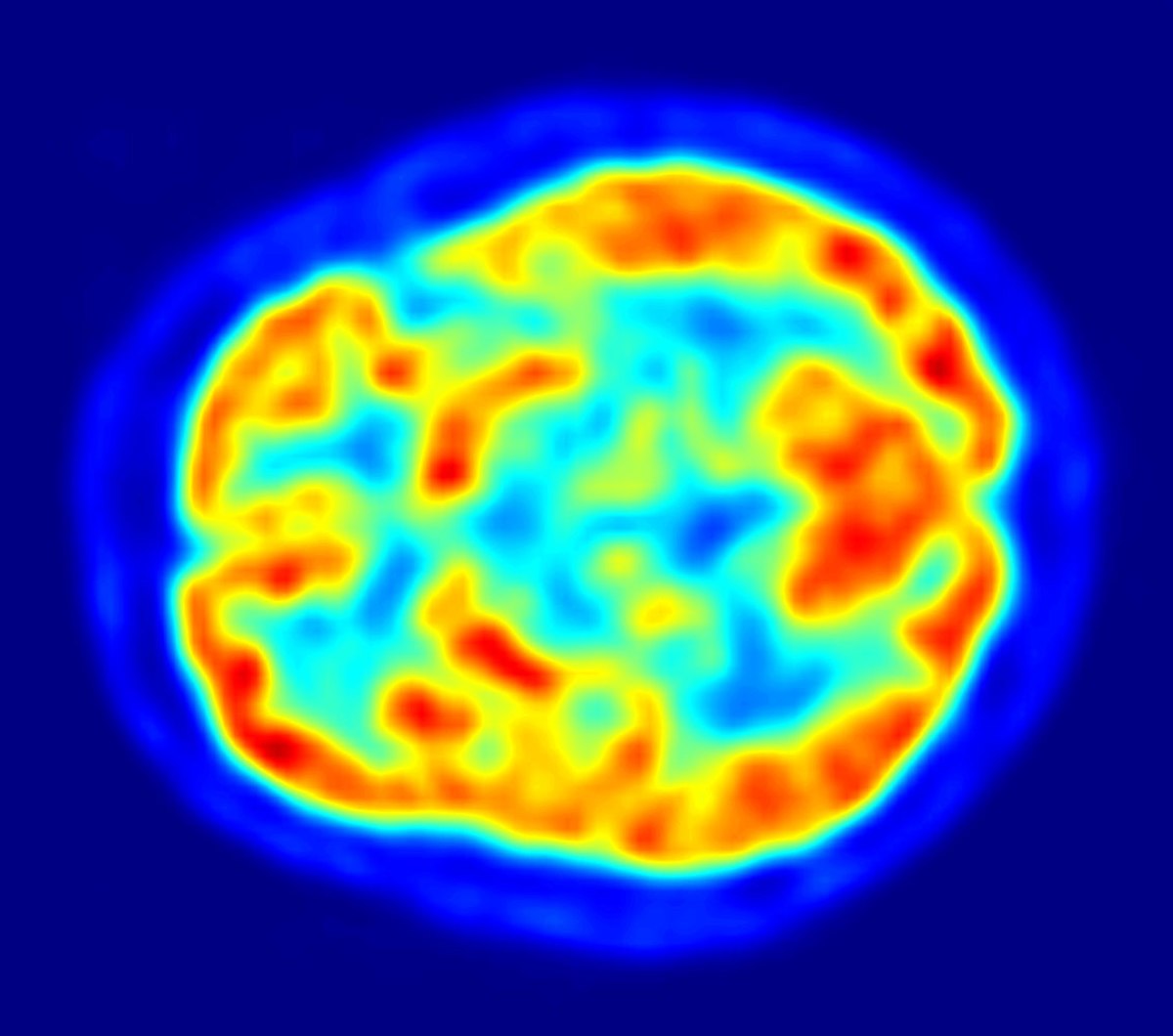

Imagerie cérébrale et neurologie

Le principe de l'utilisation de la TEP en imagerie cérébrale (neurologie et neurosciences cognitives) repose sur le lien entre activité des neurones dans une région donnée et la mesure de la radioactivité. Ce lien est assez indirect puisqu'au travers de la TEP on mesure l'accumulation d'un radiotraceur. Le radiotraceur le plus couramment utilisé est l'oxygène 15 dont l'accumulation est due à la réponse hémodynamique, c'est-à-dire une augmentation locale du débit sanguin cérébral qui se produit lorsqu'une région du cerveau voit son activité augmenter. L'imagerie cérébrale TEP reflète donc l'apport d'énergie plutôt que l'activité cérébrale proprement dite.

L'avantage de la TEP en imagerie cérébrale tient au fait qu'il est possible d'utiliser des radioligands (traceurs radioactifs) spécifiques de certains neurorécepteurs afin d'étudier des mécanismes très spécifiques de l'activité cérébrale. Ainsi, le radiotraceur raclopride marqué au carbone 11 permet de visualiser l'activité synaptique liée au récepteur D2 de la dopamine. Cette méthodologie fait l'objet de nombreux développements dans le domaine de la neuropsychiatrie.

La TEP est toujours utilisée dans la recherche du fonctionnement des maladies cérébrales dégénératives comme Alzheimer et Parkinson. De récentes études ont tenté de montrer l’intérêt de l’utilisation de la TEP pour un diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. Il a été observé une réduction du métabolisme au niveau du gyrus cingulaire postérieur que l’on ne retrouve pas dans le vieillissement normal. Cependant, il est nécessaire d’associer à ce résultat d’autres examens (par exemple une IRM pour monter une atrophie de l’hippocampe).

Cardiologie

En cardiologie, la principale indication de la TEP au FDG est la recherche de viabilité du muscle cardiaque après un infarctus : on parle alors de myocarde "hibernant". Cet examen permet de déterminer si les zones du cœur qui souffrent d’une diminution de leur fonction après un infarctus sont viables ou nécrotiques. Une diminution du métabolisme au FDG confirme que le tissu myocardique est non viable alors qu’un métabolisme normal indique sa viabilité et que la fonction cardiaque pourra être améliorée par le rétablissement d’un flux sanguin adéquat grâce à une intervention (pontage coronarien ou angioplastie).

Il existe d'autres traceurs utilisables en cardiologie, notamment le rubidium (82 Rb) (et le 13NH). Le Rb se comporte comme un analogue du potassium et permet d'étudier la perfusion myocardique avec une efficacité supérieure à celle de la technique "classique" qu'est la scintigraphie myocardique de perfusion. Le couplage de la TEP avec un scanner X (tomodensitométrie) permet une amélioration de la qualité des images par rapport à la scintigraphie (correction d'atténuation voire parfois quantification absolue de la perfusion). De plus, cela laisse entrevoir la possibilité de coupler deux techniques en une : l'angioscanner des coronaires et la TEP de perfusion en un seul examen de moins de 30 minutes. Il est probable que, dans quelques années, ce traceur sera utilisé à côté des techniques de scintigraphie dites "classiques".