Tomographie par émission de positons - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Qu’est-ce qu’une TEP ?

Une tomographie par émission de positons (TEP) est un examen d’imagerie médicale par scintigraphie réalisé dans le service de médecine nucléaire d'un hôpital ou d'une clinique.

La scintigraphie en TEP est obtenue par injection d’un traceur faiblement radioactif par voie intraveineuse. Le marqueur est le plus souvent le fluor (18F) incorporé dans une molécule de glucose formant le 18F-fluorodésoxyglucose (en abrégé 18F-FDG). Ce traceur est semblable au glucose : il se fixe au niveau des tissus qui consomment de grandes quantités de ce sucre comme les tissus cancéreux, le muscle cardiaque ou encore le cerveau. Le fluor 18, dont la demi-vie est inférieure à deux heures, émet ensuite de façon temporaire des rayonnements que l’on peut suivre dans l’organisme du patient grâce à une caméra spéciale, une caméra TEP. Le fluor 18 ainsi que les autres isotopes pouvant être utilisés (oxygène (15O), azote (13N), carbone (11C)) ont une courte demi-vie, jusqu’à 110 minutes pour le fluor. Ces isotopes de courte durée nécessitent pour leur production un cyclotron.

Une caméra TEP est un appareil qui a l’aspect d’un scanner mais son principe de fonctionnement est différent.

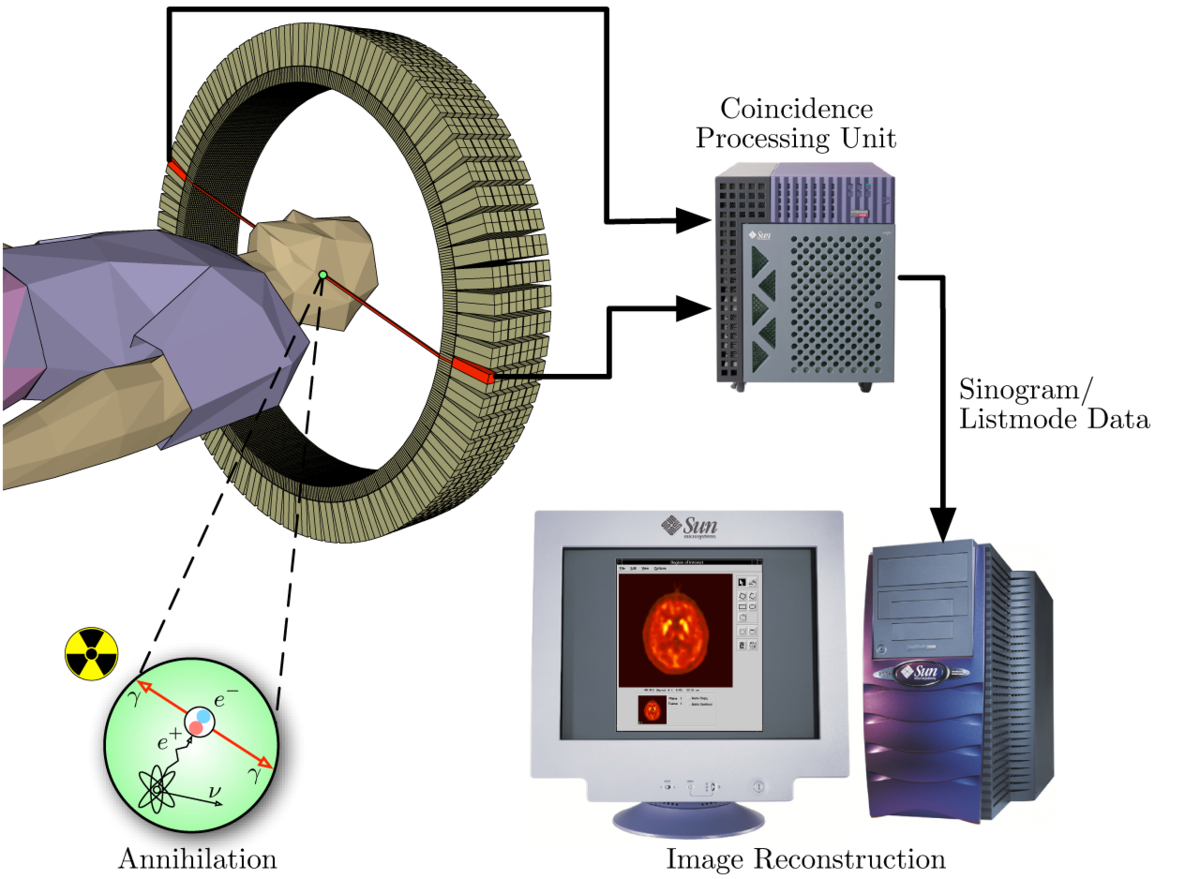

En effet, l'atome radioactif (par exemple, le fluor 18) se désintègre en émettant un positon. Celui-ci va s'annihiler avec un électron du milieu, après un très court parcours (en général inférieur à 1 mm). Cette annihilation produit deux photons gamma de 511 keV qui partent sur une même direction mais dans un sens opposé, ce qui rend possible le traitement tomographique des données. En effet, les capteurs situés tout autour du patient détectent les photons d'annihilation en coïncidence (c’est-à-dire ceux qui arrivent en même temps), ce qui permet d'identifier la ligne sur laquelle se trouve l'émission des photons. Un système informatique reconstitue ensuite à l'aide d'un algorithme de reconstruction les images de la répartition du traceur au niveau d’une partie ou de la totalité du corps sous la forme d'une image 2D ou d'un objet 3D. Les images ainsi obtenues sont dites "d’émission" (la radioactivité provient du traceur injecté au patient). La résolution spatiale de l'image ainsi obtenue est comprise entre 4 et 7 mm.

Il est possible d’améliorer la qualité des images en utilisant le principe de correction d’atténuation. Lors de la traversée du corps, de nombreux photons gamma subissent une atténuation liée aux structures traversées.

En effet, il est aisé de comprendre qu'un foyer hyperfixant situé en profondeur, tel qu'un ganglion lombo-aortique, devra traverser beaucoup plus de matières qu'un foyer de surface tel qu'un mélanome.

Pour effectuer cette correction, on utilisait initialement des images de transmission obtenues grâce à une source radioactive qui tourne rapidement autour du patient ; mais aujourd'hui, la plupart des caméras TEP sont couplées à un tomodensitomètre à rayons X (système TEP/TDM ou PET/CT en anglais), ce qui permet de superposer l'image fonctionnelle (Image TEP) à sa localisation anatomique précise dans le corps (Image CT).

La correction d’atténuation ainsi réalisée permet de réaliser l'examen beaucoup plus rapidement et permet d'obtenir des images de meilleure qualité.

Exposition aux radiations et radioprotection

Au cours d'une tomographie par émission de positons, le patient reçoit une dose d'environ 10 mSv ce qui correspond à la dose reçue au cours d'un scanner thoraco-abdominal. On injecte en général au patient de l'ordre de 3 à 5 MBq/kg (5 millions de désintégrations par seconde) soit de 5 à 10 mCi pour un adulte pour le FDG. L’activité injectée varie en fonction du poids et de l’âge du patient. La période radioactive (la période où l'activité du produit se divise par 2) du produit le plus utilisé en TEP (le 18F) est de l'ordre de 110 minutes, donc en 12 heures la quasi-totalité de la radioactivité a disparu. En réalité, la radioactivité disparait encore plus rapidement car le FDG est naturellement éliminé avec les urines.

L'examen lui-même dure en général près d'une demi-heure.

La réalisation de cet examen ne présente pas de danger pour les patients ni pour leur entourage. Cependant quelques précautions sont à prendre pour éviter une exposition inutile aux radiations.

En raison de l’activité des radionucléides injectés (même s’ils ont une durée de vie courte), cet examen est contre-indiqué aux femmes enceintes, comme tous les examens utilisant des radiations ionisantes. Les mères allaitant devront suspendre l’allaitement durant dix à douze heures après l’injection car une partie du traceur radioactif peut se retrouver dans le lait maternel. Les contacts avec les jeunes enfants et les femmes enceintes sont à éviter la journée suivant l’examen. De légères précautions de bon sens sont donc à prendre vis-à-vis du milieu familial, professionnel ou hospitalier pendant environ 12 heures, temps moyen pour que la plus grande partie de la radioactivité ait disparu.

De plus, des précautions supplémentaires sont à prendre pour les patients incontinents ou porteurs d’une sonde urinaire du fait de l’élimination du traceur par les urines.