Tique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Tropisme des tiques (Relations Hôte-espèces)

Des tiques semblent pouvoir s'attaquer à presque tous les vertébrés terrestres (même munis d'écailles serrées comme les reptiles), mais la plupart des espèce sont spécialisées pour un groupe d'hôte, tout en pouvant, comme le font certaines tiques d'oiseaux, accidentellement piquer l'Homme quand elles sont en contact avec lui. Les mécanismes qui font qu'une tique soit capable de sélectionner sa proie sont encore mal connus, mais semblent faire intervenir l'odorat et un tropisme pour des conditions microclimatique qui sont celles de son hôte.

- Espèces ubiquistes : ce sont souvent des tiques exophiles. À tout ou partie de leur stade de développement, elles peuvent se nourrir sur une grande variété d'espèces (En Europe, c'est par exemple le cas des immatures d'Ixodes ricinus).

- Espèces monotropes : ce sont les espèces qui - à leur trois stades de développement - parasitent toujours la même espèce d’hôte (Ex : Rhipicephalus sanguineus).

- Espèce ditrope : ce sont les tiques dont la larve et la nymphe se nourrissent sur un certain type d'hôte (micromammifères, les oiseaux et les reptiles en général) alors que les adultes ne parasitent que des grands mammifères (Ex : Dermacentor sp)

- Espèces télotropes : Ce sont les tiques dont les larves et les nymphes sont très ubiquistes alors que les adultes sont très sélectifs. (Ex : Ixodes ricinus).

Importance écoépidémiologique et sanitaire

À titre d'exemple, sur 37 zoonoses non-alimentaires surveillées en priorité en France en 2006 par l’InVS (Institut National de Veille Sanitaire), huit n'étaient transmises que par des tiques ou essentiellement par elles. I. ricinus en transmet à elle seule au moins sept, dont la maladie de Lyme, l'encéphalite à tique et la fièvre Q, qui semblent en pleine expansion et à ce titre faisant déjà partie des 11 zoonoses dont le contrôle est jugé très prioritaire en France.

Tiques et maladies

Les tiques seraient dans le monde - si on considère la totalité de leurs populations - les vecteurs du plus grand nombre de micro-organismes différents. Les tiques sont des agents vecteurs de nombreuses pathologies humaines et animales.

Elles véhiculent notamment des maladies émergentes, réémergentes humaines et/ou animales ou qui pourraient le devenir :

- Borréliose, causant la Maladie de Lyme,

- Peste porcine africaine (en zone tropicale),

- West Nile Virus (en zone tropicale, et peut-être tempérée),

- rickettsiose (maladies sévères graves, dont la fièvre boutonneuse méditerranéenne), dues aux rickettsies,

- Anaplasmoses (dont anaplasmose bovine) dues aux Anaplasma,

- Coxiellose dû à Coxiella burnetii,

- Babesiose due à Babesia,

- Bartonellose due à Bartonella,

- Franciselloses due à Francisella,

- Diverses viroses dues à des virus ou arbovirus,

- Ehrlichiose ou Cowdriose due à la bactérie Ehrlichia ruminantium.

L'épidémiologie et l'écoépidémiologie de ces maladies pourraient être modifiées par des bactéries symbiotiques.

Conseils pratiques

Prévention

La meilleure façon de prévenir les maladies portées par la tique est d'éviter la piqûre. Une inspection soigneuse du corps après les promenades ou activités en forêt permet de détecter et enlever les tiques avant qu'elles aient eu le temps de transmettre la maladie de Lyme. Il existe aussi de nombreux produits répulsifs, mais dont l'efficacité n'est pas toujours évidente.

Selon des données nord-américaines, il semble que la fragmentation des forêts et la régression des prédateurs carnivores des micromammifères soient des facteurs de pullulation des tiques. Reconstituer des continuités écopaysagères et œuvrer à la restauration d'équilibres écologiques pourraient donc, à moyen et long terme, être une mesure de prévention utile.

Sorties à l'extérieur

Il est conseillé lorsque l'on va en forêt ou dans les champs:

- de porter des vêtements clairs qui couvrent la peau pour localiser les tiques plus facilement,

- de porter des chaussures montantes fermées (des bottes sont le mieux) pour éviter que les tiques ne se fixent sur la peau,

- d'utiliser des répulsifs (ou insectifuges) à base de DEET ou du Bayrepel (plus récent que le DEET, et efficace durant 4 heures contre les tiques et 8 heures contre les moustiques et les taons).

Se débarrasser rapidement des tiques trouvées sur les vêtements.

Au retour, examiner attentivement toutes les parties du corps pour y dépister les tiques éventuellement fixées à la peau puis se doucher et se changer est conseillé.

À la maison

Il est possible de limiter la prolifération des tiques dans la maison et à l'extérieur.

- Couper l'herbe, éliminer les feuilles mortes, refuges de larves.

- Aspirer puis boucher les creux et interstices dans les planchers, les murs.

- Inspecter les animaux au retour d'une sortie, traiter les lieux d'élevage avec des produits spécifiques.

- Empêcher l'installation facile des rongeurs dans et aux abords de la maison.

En cas de morsure

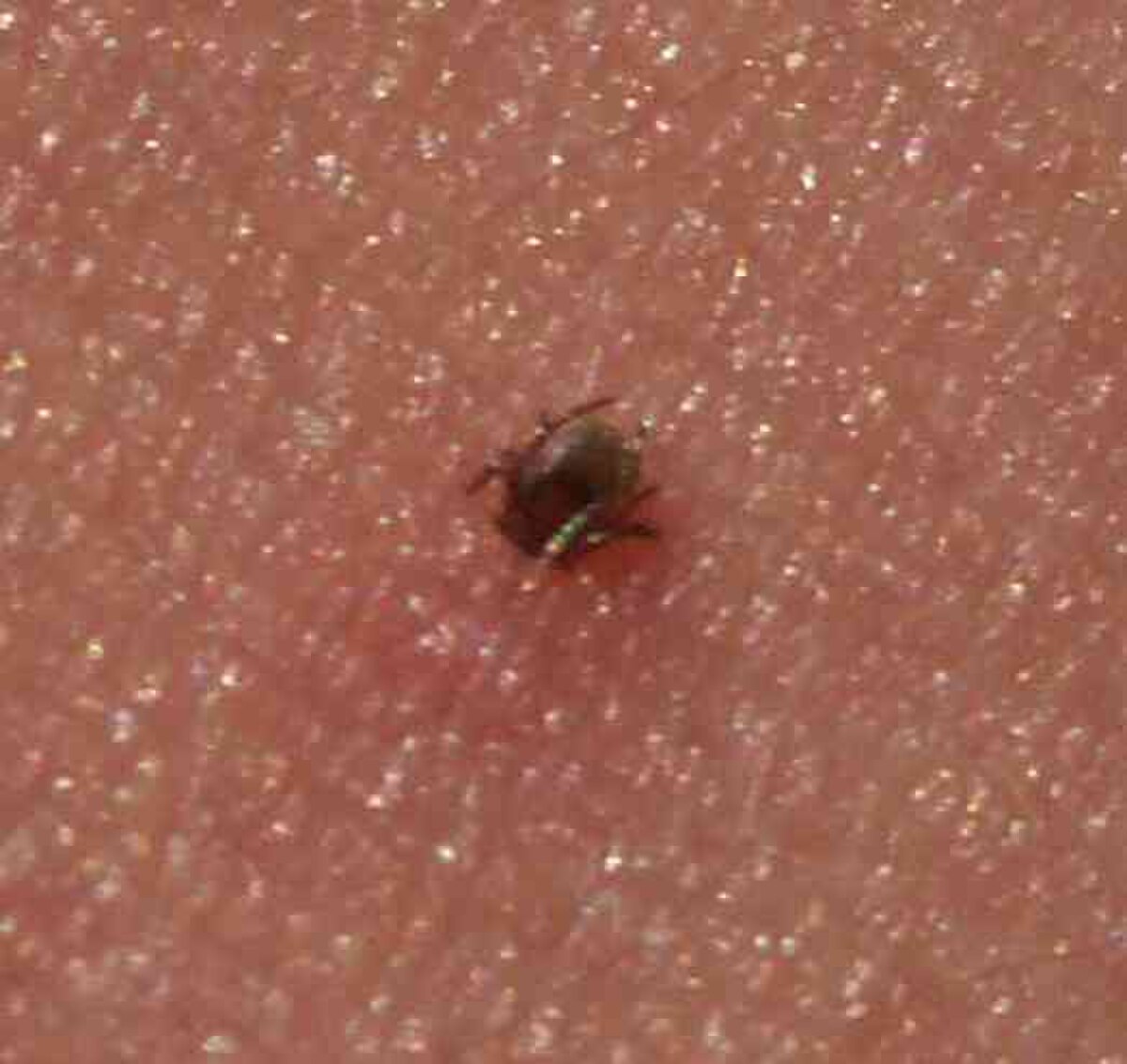

Si la tique est découverte, il faut la retirer au plus vite car le risque de contamination augmente avec la durée du contact.

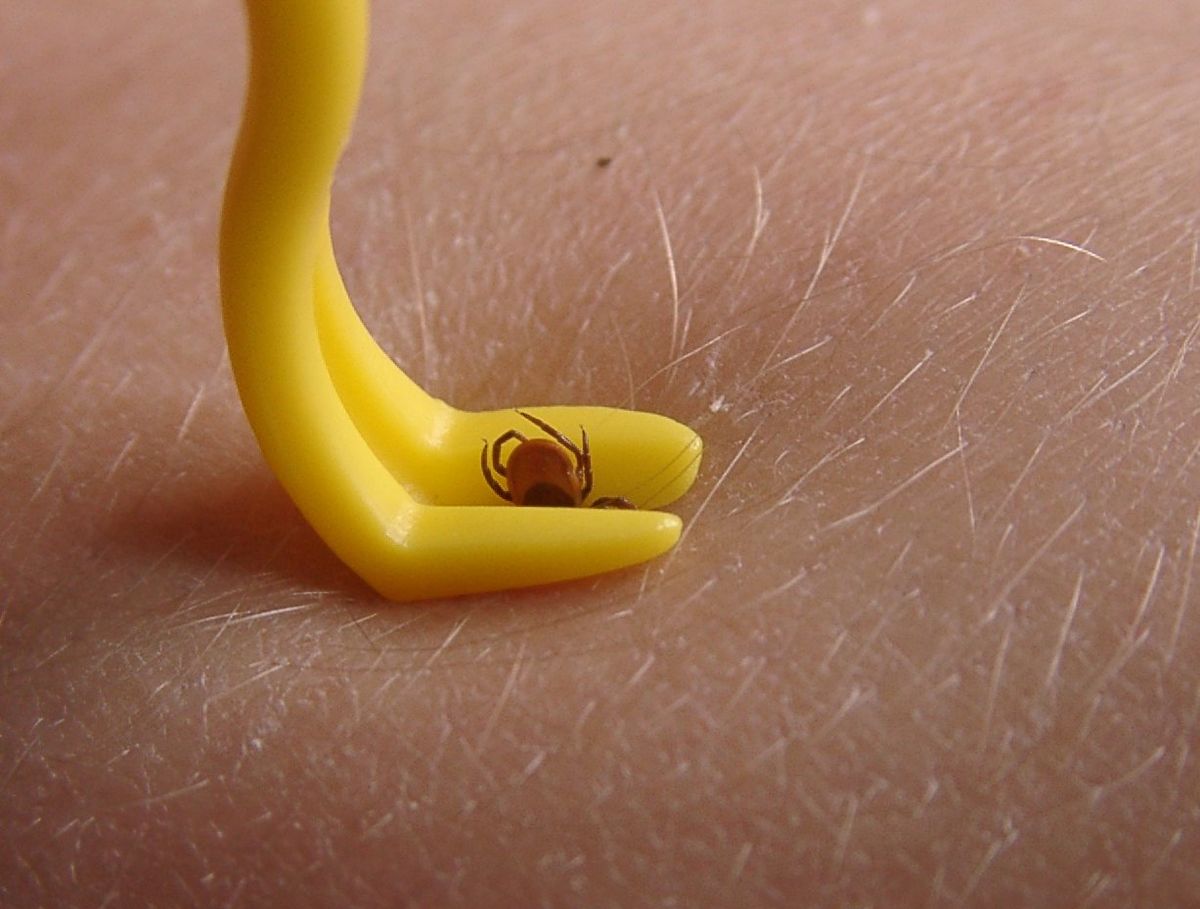

L'idéal est de disposer d'un crochet à tiques (vendu en pharmacie, chez les vétérinaires, etc.). Il faut saisir la tique au plus près de la peau à l'aide du crochet puis tourner lentement sans tirer jusqu'à ce que la tique se décroche. Si l'on ne dispose de crochet à tiques, on peut utiliser une pince à épiler en la saisissant au plus près des pièces buccales puis en tirant sans tordre. En l'absence de pinces, on peut utiliser un fil que l'on nouera au plus près de la peau puis on tirera dans l'axe, on peut également utiliser ses doigts (impérativement gantés pour éviter le contact avec le sang de la tique qui peut être contaminant). L'important est de retirer la tique le plus rapidement possible.

Le rostre d'une tique (les pièces buccales qui sont plantées dans la peau) est entièrement recouvert d'épines qui sont implantées de façon rétrograde. Lorsqu'on utilise une autre technique que le crochet à tiques, ces épines peuvent se redresser et retenir le rostre qui risque de se casser à sa base et de rester dans la peau, ce qui peut être à l'origine d'une infection, et causer douleur et inflammation (nodule persistant après retrait). Cependant aucune transmission d'agents pathogènes n'est à craindre car ceux-ci sont situés dans l'abdomen. Si on tourne le corps de la tique avec un crochet prévu à cet effet, les épines reviennent autour de l'axe de rotation, et le rostre est extrait de la peau.

Il est essentiel de ne pas comprimer l'abdomen de la tique à l'occasion de son retrait, pour minimiser le risque de régurgitation de salive ; ce reflux salivaire dans la peau peut être à l'origine de phénomènes allergiques et de la transmission des micro-organismes dont les tiques peuvent être les vecteurs. Pour la même raison, il est déconseillé d'appliquer tout produit (éther, alcool, huile...). En effet, en se sentant agressée, la tique risque de régurgiter et d'envoyer ses microbes dans l'hôte qui l'héberge.

Les pinces à mors opposés et autres instruments similaires exercent une pression sur le tube digestif de la tique ; en revanche, les crochets à tiques viennent au contact du corps de la tique sans y exercer de pression excessive.

Une fois la tique retirée, ne pas oublier de bien désinfecter.

Surveiller attentivement la plaie pendant trois semaines. Consultez un médecin si vous avez une auréole rouge qui évolue (érythème migrant) ou que vous ressentez un état grippal. La prescription peut être un bilan sanguin et/ou un traitement antibiotique.

Par rapport aux animaux

Les conséquences des infestations sur les animaux

Les infestations à tique sont importantes et de plus en plus fréquentes pour les animaux sauvages et domestiques, elles peuvent transmettre plusieurs maladies.

Les tiques semblent être les uniques vecteurs d'une maladie parasitaire du sang appelée piroplasmose (ou Babésiose) due à un protozoaire (Babesia sp, ex : B. canis, B. microtii). La piroplasmose atteint les canidés, les équidés, les bovidés... Le protozoaire parasite les globules rouges dans lesquels il se multiplie et les détruit lorsqu'il s'en libère. La piroplasmose entraîne une anémie avec un ictère pâle et généralement une forte fièvre. Dans les stades avancés de la maladie, une coloration brun foncé des urines peut être notée, due à la bilirubine issue de la dégradation de l'hémoglobine libérée dans le sang par la destruction des globules rouges. La piroplasmose est une maladie potentiellement mortelle.

Trois moyens de luttes contre les parasites :

- action pour rompre le cycle externe => épandage de produits acaricides. Ils semblent peu efficaces en raison du réservoir naturel

- action sur l’animal pour détruire le parasite => douchage, balnéation avec une solution acaricide.

- défragmenter les écosystèmes et y laisser les prédateurs vivre, pour y restaurer des équilibres écologiques, de manière à limiter les pullulations de tiques.