Tilia - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Maladies et Parasitisme

Tilia cordata est peu sensible à la sécheresse (il est capable de perdre ses feuilles puis de débourrer en cas d'apport d'eau) et supporte 2 mois d'inondation (Tilia platyphyllos : 2 à 3 semaines) Tilia platyphyllos est plus sensible aux gels tardifs que Tilia cordata car ses bourgeons sont plus précoces. A l'inverse ce dernier résiste moins bien aux bris de neige. Tout deux résistent bien aux tempêtes.

Les chenilles de plusieurs espèces de lépidoptères se nourrissent du tilleul. Cependant, il n'existe pas de parasites dangereux : sur les feuilles de Tilia europaea, Tilia cordata, Tilia tomentosa ou Tilia platyphyllos se forment des galles formées par une réaction des tissus du parenchyme foliaire à la présence d'œufs puis de larves de plusieurs espèces d'acariens (Eriophyes tiliae tiliae, Eriophyes exilis, Phytoptus abnormis ou Aceria lateannulatus). Ces excroissances forment une touffe de poils à la base qui obstrue le minuscule opercule de la galle mais affectent très peu la vigueur de l'arbre car les larves quittent l'arbre dès l'automne pour s'installer sur les rameaux, sous l'écorce ou à la base des bourgeons où elles passeront l'hiver.

Les chevreuils représentent une véritable menace pour les jeunes tilleuls.

Monophage

- Bucculatrix improvisa - sur le Tilia americana

- Coleophora tiliaefoliella

Polyphage

|

|

|

Usages et propriétés

Caractéristiques communes des bois de Tilleul

Le bois de Tilleul est homogène, aux limites de cernes peu marquées. L'aubier et le bois ont un cœur non distinct. Il est jaunâtre à roussâtre, blanchâtre ou rosâtre, parfois veiné de vert avec quelques tâches médullaires. Il a une odeur de poussière.

Le bois est de densité faible pour les espèces européennes, et moyenne pour celles d'Amérique du Nord. Il est tendre et facile à travailler, à scier, tourner et sculpter. Au séchage, il se rétracte fortement. Une fois sec et mis en œuvre, il est très stable. Ce bois est peu durable et inadapté aux utilisations extérieures, mais est correctement durable à l'état sec.

En Europe, le bois de Tilia cordata est plus apprécié que celui de Tilia platyphyllos, car ce dernier est réputé pour être plus tendre et moins résistant, le tronc souvent plus large mais présentant des formes moins satisfaisantes. Faute d'étude scientifique, il est actuellement impossible de distinguer avec certitude le bois de Tilia platyphyllos de Tilia cordata.

Apprécié pour son homogénéité et son travail facile, le bois de Tilia cordata ne convient pas là où une forte résistance mécanique est nécessaire. Il a néanmoins de nombreuses utilisations :

- traditionnelles : sculpture, sabots légers, ustensiles de cuisine, instruments de dessin, bobines de fils, plateaux d'imprimerie, pinceaux plats, crayons, allumettes, moules de fonderie, meubles, jouets, boîtes et récipients divers, lutherie, ruches, prothèses, instruments de musique (virginal flamand), etc. Dans l'art sacré orthodoxe, le tilleul est le seul bois autorisé comme support des icônes.

- contemporaines : bois d'ébénisterie (parties sculptées), sculptures de toutes sortes, tournerie, crayons, placages, pâte à papier, panneaux de fibres et de particules

En Dauphiné, le bois de tilleul est utilisé pour confectionner des coffres à grains, car c'est un bois que les rongeurs ne peuvent détruire sans danger pour eux de suffocation en raison de sa pulvérulence.

Le charbon de bois, quant à lui, est très prisé pour le dessin et ses propriétés filtrantes, c’est un combustible médiocre mais à forte chaleur rayonnante. Il entrait également dans la composition de la poudre de fusil.

Corderie

On utilise l’écorce interne, appelée « teille » ou « tille », du tilleul pour confectionner de la ficelle et de la corde d’une grande qualité.

Parfumerie

Les connaisseurs savent distinguer les parfums des fleurs de tilleul de différentes provenances. La substance produisant cette senteur, le famésol, fut découverte à Zürich en 1923, par Leopold Ruzicka, prix nobel de la Chimie en 1939, connu pour ses nombreuses découvertes et synthèses de molécules organiques. Depuis, le famésol occupe une place importante dans la parfumerie. Pour ce faire, on traite à l'éther de pétrole les fleurs séchées. Les concrètes obtenues sont vert foncé et ont une odeur herbacée de foin sec. Les absolues, quant à elles, sont visqueuses et verdâtres.

Propriétés médicinales

Le Tilleul fait partie des 34 plantes médicinales(146 depuis 2008) légalement en vente libre en France.

Les fleurs

Les fleurs du tilleul commun renferment du mucilage, des huiles essentielles (38%, dont le farnésol) des tanins, des glucosides, des gommes, des sucres, du manganèse et de la vitamine C. En teinture-mère ainsi qu'en infusion, elles sont recommandées dans de nombreux cas de troubles nerveux (fatigue, crises d'angoisse, neurasthénie), de migraines, de grippe, et d’insomnies. Ces fleurs sont des anti-dépresseurs, des euphorisants et des sédatifs. Elles seraient également antispasmodiques, diaphorétiques et rendraient le sang plus fluide et favoriseraient sa circulation. À dose plus forte, l'infusion devient excitante et peut causer des insomnies. On a par contre surestimé les capacités du tilleul dans le traitement de véritables névroses ou même de l'épilepsie.

La forme la plus commune est l'infusion de fleurs sèches. En 1957, année de forte grippe en France, on infusa 500 tonnes de fleurs de tilleul (20% de plus que la moyenne). Les bains calmants sont aussi recommandés. Étonnamment, en Europe, la tisane de tilleul ne serait utilisée que depuis le XVIe siècle.

En Provence, il existe une véritable production industrielle de fleurs de tilleul depuis deux siècles, la récolte se faisant autant sur des arbres solitaires que dans des vergers taillés et greffés spécifiquement. Les fleurs sont séchées à l'ombre dans des greniers ou des fours où elles sont brassées régulièrement. Quatre kilogrammes frais donnent un kilogramme de fleurs séchées. Il existe des cultivars particuliers favorisant la résistance des branches au poids des échelles. Le cru de Carpentras (Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes, Basses-Alpes) est un des plus réputés. On y cultive notamment le tilleul commun. Cette région livre plus de 80% de la production française (250 tonnes). Réalisée par sélection empirique, la variété « Benivay » voit sa bractée mesurer 15 à 20 cm. En 1985, non loin du Mont Ventoux, est la Confrérie des Chevaliers du Tilleul des Baronnies. Son but est de promouvoir l'arbre porté sur leur blason. Ils organisent chaque année, début juillet, la foire du Tilleul, à Buis-les-Baronnies.

L'aubier

L'aubier est la partie du tronc constitué des cernes les plus récentes, contenant le xylème. Noël Chomel, médecin ordinaire du Roi et Professeur au Jardin Royal, écrivait en 1709, « la décoction du bois, surtout des jeunes branches de deux ans soulage les hydropiques ».

Aujourd'hui, l'aubier de Tilia platyphyllos et celui de Tilia cordata sont considérés comme un draineur général qui intervient spécifiquement sur le foie et la vésicule biliaire. Il est utilisé sous forme d'infusion, de teinture-mère ou d'extrait aqueux. C'est un cholérétique. Il permet ainsi une meilleure élimination des toxines organiques et des acides métaboliques perturbateurs. Son action hépato-tonique permet une meilleure filtration des toxines présentes dans le sang et leur élimination dans l’intestin par la bile dont le volume et la diffusion sont augmentés. Il est considéré par le Professeur Jean Valnet comme un dissolvant spécifique de l'acide urique et un diurétique remarquable. C'est aussi un antispasmodique qui permet la dissipation des migraines. Il a, par ailleurs, une action sur les phénomènes d'hypertension. Enfin, les phytothérapeutes le donnent dans les cas de rhumatismes aigus, et notamment en cas de crise goutteuse, il rentre également dans la composition de certains régimes amaigrissants.

Les bourgeons

En gemmothérapie, il est recommandé d'utiliser les bourgeons tout juste débourrés du printemps, spécifiquement ceux de Tilia tomentosa. En effet, une dilution homéopathique du macérat glycériné de bourgeons soignerait de façon intense la ménopause (bouffées de chaleur) et serait un fort tranquillisant. Selon P. Andrianne, « le macérat glycériné de tilleul s'indique dans tous les cas d'insomnie, spécialement chez les enfants. Remarquable draineur du système nerveux, il favorise le sommeil mais en augmente aussi la durée. Sa prise régulière contribue à détoxifier l'organisme, principalement du cholestérol et de l'acide urique, uricémie ». De manière plus subtile, il soignerait les problèmes de thyroïde, serait anti-inflammatoire et rentrerait dans certains régimes amaigrissant.

Le Docteur Bach, pour ses Elixirs floraux utilise le bourgeon de Tilia tomentosa pour soigner les « Chagrins d'Amours que l'on croyait éternels ».

Nectar, miellat et pollen

Les tilleul à grandes feuilles et tilleul à petites feuilles représentent pour les abeilles un apport conséquent en nectar et en pollen aux mois de juin/juillet. Le miel de tilleul se récolte essentiellement en Roumanie. En France, on le récolte dans le bassin parisien dont Paris intra-muros et quelques terroirs des Pyrénées, des Alpes, du Massif Central et du Jura. La sécrétion de nectar est plus importante par temps peu humide et assez chaud. Intense et très rapide, la miellée s'achève en quelques jours. De ce fait, sa production est capricieuse. Les nectars de Tilia oliveri, Tilia euchlora, Tilia tomentosa et Tilia dasystila sont considérés comme toxiques pour les abeilles. Le tilleul ne produit pas de propolis.

Au mois de juillet, les abeilles ne se contentent pas de visiter le fond des corolles, elles récoltent également le miellat, produit par les pucerons se développant sur le feuillage dont ils ponctionnent la sève. Cette sève digérée, ils régurgitent le miellat brillant et collant sur les feuilles, véritable friandise pour les abeilles. En effet, après l'avoir longuement léché, ce miellat est une fois de plus digéré, ventilé et stocké à l'instar du nectar.

Le miel de Tilleul peut soit rentrer dans la composition poly-florale du miel de forêt soit faire l'objet d'un miel mono-floral. Dans ce cas il est ambré-clair et prend, à l'état solide (cristallisation courte à longue), une teinte jaune plus ou moins sombre dont la granulation est moyenne. A l'état liquide, la présence de miellat fonce sa couleur. Au nez, son odeur mentholé caractéristique est forte et assez persistante. En bouche, l'arôme très puissant d'infusion de tilleul et de menthol est souvent associé à une saveur balsamique et persistante. Il laisse régulièrement une légère amertume en fin de bouche. Sa conservation est bonne malgré sa teneur en eau parfois élevée. Le miel de tilleul est conseillé aux personnes nerveuses et insomniaques.

Usages alimentaires

Les fleurs

Le tilleul est connu pour ses inflorescences parfumées, dont on fait des infusions au goût agréable. Mais on peut également les ajouter aux salades estivales afin de les parfumer.

La sève

Récoltée lors du débourrage des bourgeons, la sève de tilleul peut être bue à l'instar de celle du bouleau. Il est possible d'en faire du sirop (opération fastidieuse compte tenu de la très faible quantité de saccharose présent dans cette sève). Pourtant il est mentionné dans certains ouvrages, l'existence de morceaux de sucre de Tilia ×europaea.

Les feuilles

Les jeunes feuilles des tilleuls originaires d'Europe sont comestibles crues. Elles sont légèrement mucilagineuses et ont un goût agréable. Elle accompagnent aisément une salade. Ces feuilles contiennent des sucres intervertis, facilement assimilables, même par les diabétiques.

Les feuilles parvenues à leur maturité, une fois séchées, pulvérisées, tamisées, créent une farine verte très nutritive (riche en protéines) qui fut utilisée en France lors de la Seconde Guerre mondiale. Un kilogramme de feuilles fraîches donne 300 grammes de farine. Mélée à des farines communes, on en fait du pain ou de la bouillie.

Les feuilles séchées ont également été employées en lieu et place du thé.

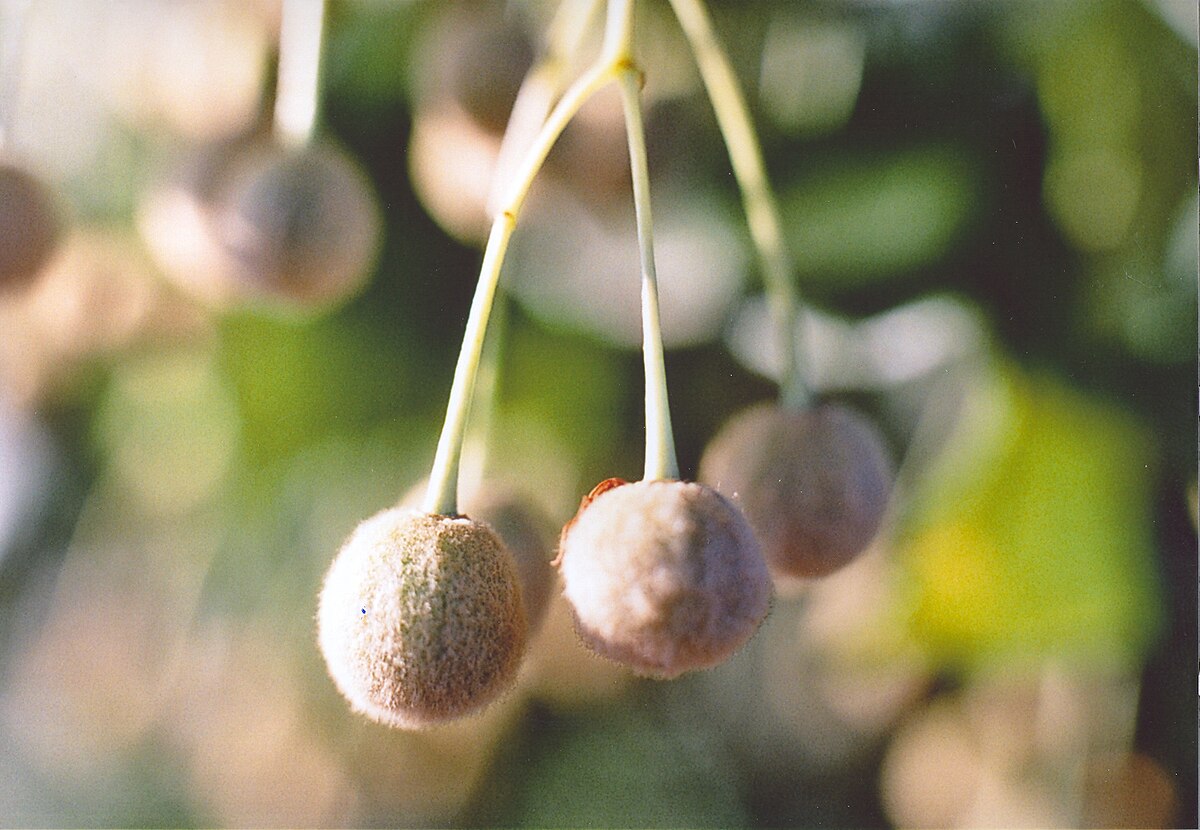

Les fruits

Les fruits contiennent une huile grasse. Le chimiste français Missa découvrit au XVIIIième siècle qu'en broyant et en malaxant les fruits avec des fleurs de tilleul, on obtenait un produit dont l'arôme était très proche de celui du chocolat. On tenta de commercialiser ce procédé en Prusse. Pourtant cet ersatz de chocolat fut abandonné car il se décompose trop rapidement.

Des fruits torréfiés, il a été fait un succédané du café.