Tige - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La tige est chez les plantes, l'axe généralement aérien, qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les feuilles. La tige se ramifie généralement en branches et rameaux formant l'appareil caulinaire.

Elle diffère de la racine par la présence de nœuds où s'insèrent les bourgeons axillaires et les feuilles, par l'absence de coiffe terminale et par sa structure anatomique. La transition entre racine et tige se fait dans le « collet ». Il peut exister des tiges souterraines comme il existe des racines aériennes.

Par son mode de croissance et de ramification, la tige détermine le port de la plante; elle assure une fonction de soutien de la plante et une fonction de transport des éléments nutritifs entre les racines et les feuilles.

Les tiges creuses sont un habitat pour de nombreuses espèces qui y hibernent ou y pondent leurs œufs. Ces espèces sont dites caulicoles.

Structure anatomique

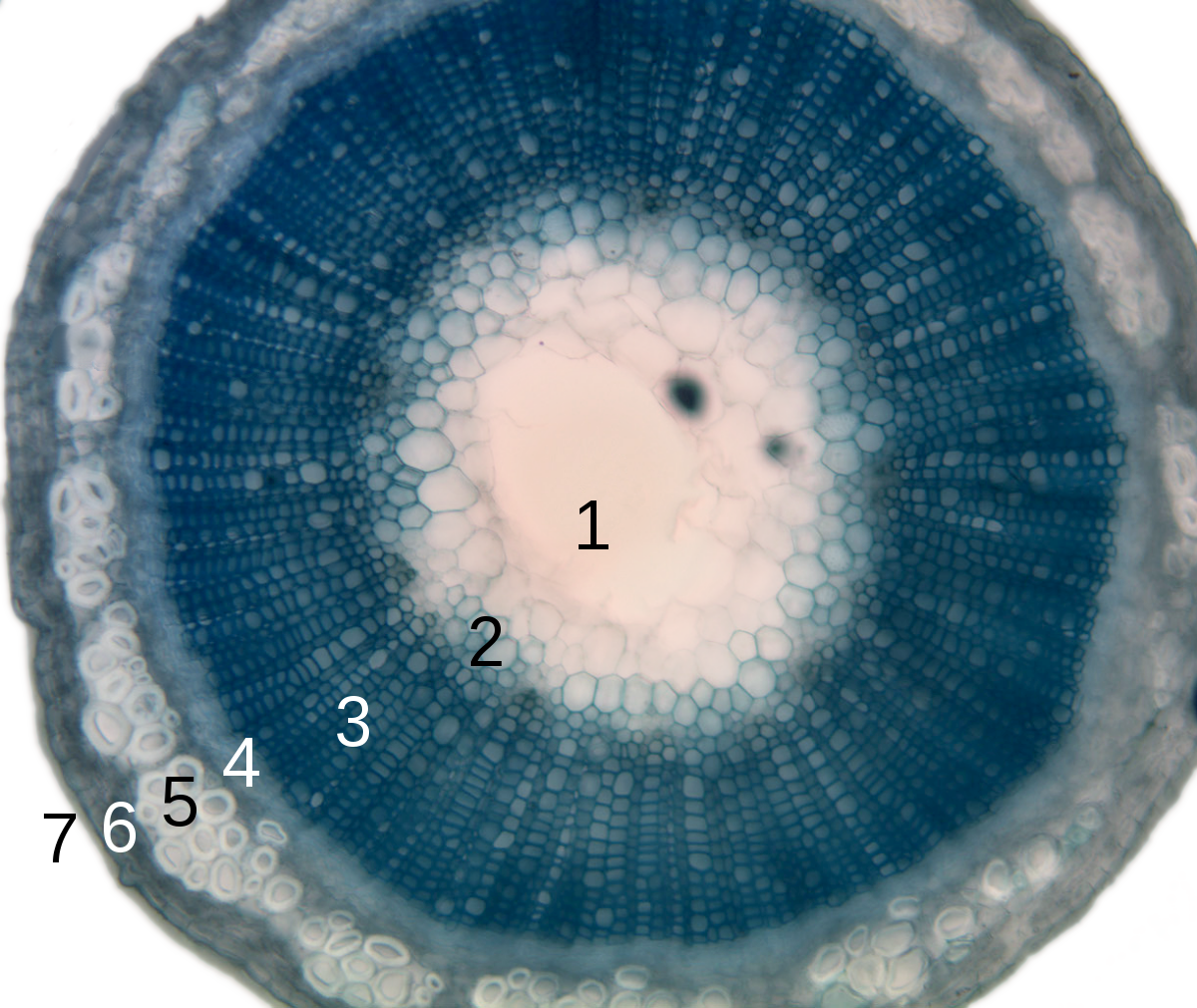

On peut observer au microscope l'anatomie des tiges grâce à des coupes transversales fines de tiges ou de pédoncules floraux. Ces coupes peuvent être colorées pour permettre de différencier les cellules et leurs constituants, le plus souvent grâce à la double coloration Carmin-vert d'iode (colorant de Mirande).

Ce colorant colore en rose les structures cellulosiques (comme les parenchymes, le phloème(4) primaire et secondaire et les collenchymes) et en vert les structures contenant des molécule apparentées aux lipides (tissus subérifiés ou lignifiés comme les parenchymes lignifiés, les sclérenchymes, le xylème(2,3) primaire et secondaire) et en jaunâtre le suber (appelé aussi liège).

La tige est un organe cylindrique à symétrie axiale généralement, sauf dans le cas des tiges carrés ou triangulaires où la symétrie est dite bilatérale (ex : Allium triquetrum)

Les tiges peuvent comporter uniquement des structures primaires (cas des monocotylédones et des dicotylédones jeunes) ou aussi des structures secondaires (dicotylédones âgées). L'organisation de ces structures évite le flambage de la tige par le phénomène de tenségrité. La présence de collenchyme apporte une grande résistance à la flexion et traction (caractéristique chez la menthe, la sauge).

Structure primaire

Une tige comporte 2 zones principales :

L'écorce est réduite dans les tiges tandis qu'elle est très développée dans le cylindre central contrairement aux racines où c'est le contraire.

L'écorce est constituée d'un tissu de revêtement d'origine primaire : l'épiderme(7). Ce dernier se compose d'une seule assise (couche) de cellules alignées côte à côte ; on peut remarquer des stomates de temps en temps pour permettre les échanges gazeux entre le milieu extérieur et la tige.

Sous l'épiderme se trouve le parenchyme cortical, un tissus composé de cellules plus grosses et moins bien organisées. Il est le siège de la photosynthèse et peut servir de réserve à la plante. Souvent on trouve dessous un parenchyme lignifié (il apparait plus vert sur la coupe) qui sert à soutenir la plante, c'est le sclérenchyme(5). Dans les organes jeunes, on trouve le collenchyme.

- le cylindre central

La limite entre le cortex et le cylindre central est délimitée par les faisceaux conducteurs. Ces derniers se trouvent dans un autre parenchyme appelé parenchyme médullaire. Les faisceaux sont composés de deux types de vaisseaux : le xylème(2,3) et le phloème(4). Le xylème conduit la sève brute composée d'eau, de sel minéraux et de quelques acides aminés des racines vers les organes photosynthétiques où cette sève se charge en sucre. Elle se transforme alors en sève élaborée qui est conduit par le phloème vers les organes demandeurs en énergie tels que les bourgeons, les racines, les tubercules, les fleurs, les fruits... Dans les tiges, le xylème et le phloème sont superposés (le phloème se trouve au-dessus du xylème), contrairement aux racines où ils sont disposés l'un à côté de l'autre. Chez les monocotylédones, ces vaisseaux sont nombreux, disposés sur plusieurs cercles, et de taille variable et plus petite. Chez les dicotylédones, le nombre de faisceaux vasculaires est moindre (moins de 8) et ils sont tous sur un même cercle.

Au centre de la tige se trouve la moelle(1) ou zone médullaire qui contient des parenchymes de réserve. Chez les Poacées (graminées), cette zone est remplacée par une lacune centrale et on appelle alors la tige « chaume ». Cela explique pourquoi la tige du blé est creuse.