Thylacine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Les descriptions du loup de Tasmanie sont assez variables, fondées uniquement sur les spécimens conservés, les témoignages écrits, les peaux et les squelettes restants, les photographies et les films noir et blanc de l’animal en captivité et les histoires locales.

Le loup de Tasmanie ressemblait à un grand chien, au poil court avec une longue queue raide et soyeuse tendue dans le prolongement du corps comme celle des kangourous. De nombreux colons européens l’ont comparé à la hyène, en raison de sa posture inhabituelle et de son attitude générale. Son pelage jaune-brun portait 13 à 21 bandes sombres bien distinctes sur le dos, la croupe et la base de la queue, qui ont valu à l’animal son surnom de « tigre de Tasmanie ». Les rayures étaient plus marquées chez les jeunes spécimens, pâlissant au fur et à mesure que l’animal vieillissait. L’une des bandes s’étendait jusqu’à la face externe de la cuisse. Son pelage était serré et doux, d’environ 15 mm de long, les jeunes avaient une touffe de poils à l’extrémité de la queue. Les oreilles, arrondies et dressées, mesuraient environ 8 cm de long et étaient couvertes d’une courte fourrure. Le pelage avait une coloration variant du beige clair au marron foncé, le ventre étant de couleur crème.

Les thylacines adultes mesuraient entre 100 et 180 cm de longueur, y compris la queue d’environ 50 à 65 cm. Le plus grand spécimen jamais mesuré faisait 290 cm du nez à l’extrémité de la queue. Ils mesuraient environ 60 cm au garrot et pesaient de 20 à 30 kg. Il existait un faible dimorphisme sexuel, les mâles étant en moyenne plus gros que les femelles.

La femelle avait une poche marsupiale avec quatre mamelles, mais contrairement à de nombreux autres marsupiaux, la poche s’ouvrait vers l’arrière de son corps. Les mâles possédaient une poche scrotale, fait unique en son genre chez les marsupiaux australiens dans laquelle ils pouvaient rentrer leur scrotum.

| Formule dentaire | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |

| 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |

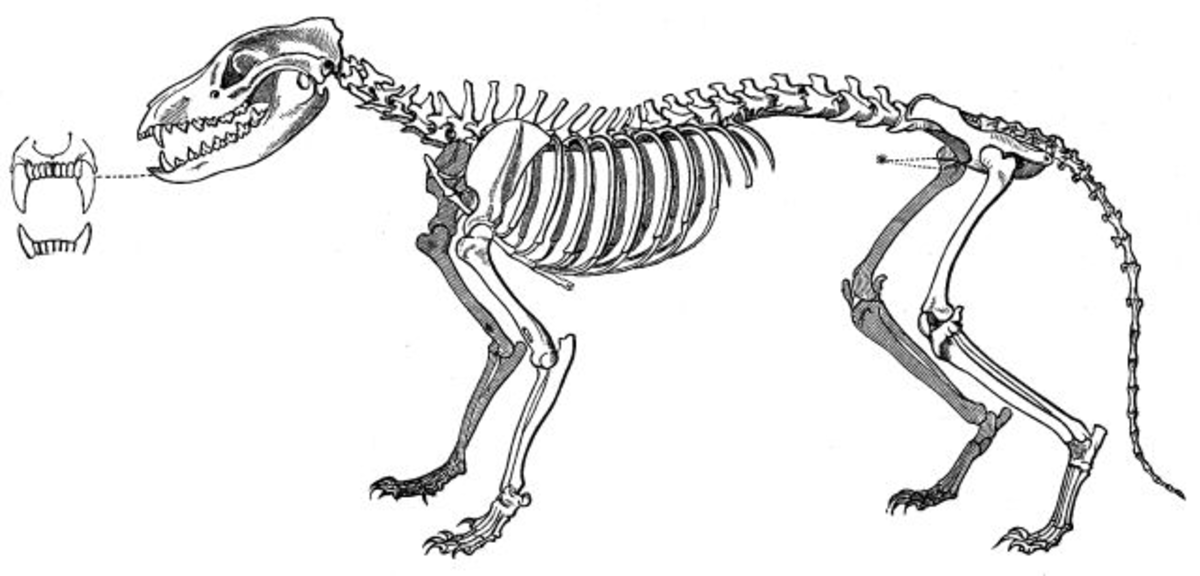

Le loup de Tasmanie était en mesure d’ouvrir ses mâchoires jusqu’à 120 degrés, valeur inhabituelle chez les autres carnivores. On peut l’observer sur une courte séquence de film réalisé par David Fleay en 1933 sur un thylacine en captivité. Les mâchoires, puissantes, avaient une forte musculature et possédaient 46 dents. Sa denture est particulière, parmi celle des marsupiaux car elle ne possède que 7 prémolaires-molaires par côté au lieu de 8, à comparer à celles des canidés qui possèdent respectivement 6 et 7 prémolaires-molaires supérieurs et inférieurs.

Ses empreintes étaient facilement reconnaissables, différentes de celles des autres animaux autochtones (diables de Tasmanie, wombats) ou introduits (renards, chats, chiens ). Les thylacines avaient un très grand coussinet plantaire avec quatre doigts (aux pattes postérieures (hindfoot), cinq aux pattes antérieures (forefoot)) placés presque en ligne droite. Les griffes étaient non rétractables.

Les premières études scientifiques sur l’animal donnaient à penser qu’il possédait un odorat puissant, ce qui lui aurait permis de suivre facilement ses proies mais l’analyse de la structure de son cerveau a révélé que ses bulbes olfactifs n’étaient pas bien développés. Toutefois, il disposait d’une bonne vue et d’une ouïe excellente pour s’adonner à la chasse. Certains observateurs l’ont décrit comme ayant une forte odeur distinctive, d’autres une odeur animale légère, agréable, et certains pas d’odeur du tout. Il est possible que le loup de Tasmanie, à l’instar de son cousin, le diable de Tasmanie, ne dégageait une odeur que lorsqu’il se sentait menacé.

Sa démarche paraissait un peu raide et maladroite, ce qui le rendait incapable de courir à grande vitesse. Il pouvait également effectuer des bonds, de la même façon qu’un kangourou - ce qui a été vu à plusieurs reprises chez des spécimens en captivité. Guiler pense que ce type de déplacement rapide n’était utilisé par l’animal que lorsqu’il se sentait en danger. L’animal était également en mesure de se tenir en équilibre sur ses pattes postérieures pendant de courtes périodes.

Bien qu’il n’y ait pas d’enregistrement des cris du thylacine, des observateurs de l’animal dans la nature et en captivité ont noté qu’il émettait des grognements et des sifflements lorsqu’il se sentait agressé, souvent accompagnés par un écartement menaçant des mâchoires. Au cours de la chasse, il émettait une série de petits sons gutturaux rapides et répétés, des sortes d’aboiements, qui devaient probablement servir pour la communication entre les membres de la famille Il avait aussi un long cri gémissant probablement utilisé pour l’identification à distance et un faible bruit de reniflement utilisé pour la communication rapprochée entre les membres de la famille.

Mode de vie

On sait peu de choses sur le comportement ou l’habitat du thylacine. Quelques observations ont été réalisées sur l’animal en captivité, mais elles sont limitées, difficilement extrapolables à son comportement dans la nature. La plupart des observations ont été faites durant la journée alors que le thylacine était un animal nocturne. Elles datent du début du XXe siècle et sont certainement biaisées car l’espèce était très stressée par les conditions de vie qui lui étaient faites et qui allaient bientôt conduire à son extinction. Certaines caractéristiques comportementales ont été déduites à partir du comportement de son proche parent, le diable de Tasmanie.

Sur le continent australien, le thylacine préférait probablement vivre dans les forêts sèches d’eucalyptus, les zones humides et les prairies. Les peintures rupestres aborigènes montrent que le thylacine a vécu dans toute l’Australie et en Nouvelle-Guinée. Une preuve de l’existence de l’animal en Australie vient d’une carcasse desséchée découverte dans une grotte dans la plaine de Nullarbor en Australie occidentale en 1990. La datation au carbone 14 a révélé qu’elle avait environ 3 300 ans.

En Tasmanie, il préférait les zones boisées clairsemées, sur les côtes ou à l’intérieur du pays, c’est-à-dire les endroits les plus recherchés par les colons britanniques à la recherche de zones de pâturage pour leur bétail. L’animal avait un territoire de chasse allant de 40 à 80 km² mais on a observé sur un même territoire des groupes trop nombreux pour être tous de la même famille.

Le thylacine chassait la nuit ou au crépuscule, se reposant le jour dans une petite grotte ou le creux d’un tronc d’arbre, sur un nid de brindilles, d’écorces ou de fougères. Il avait tendance à se replier dans les collines et les forêts pour se reposer dans la journée et à chasser la nuit dans des prairies. Les premiers observateurs ont noté que l’animal était généralement timide et secret, effrayé par la présence de l’homme et évitant son contact, même si, parfois, il a montré quelques traits de curiosité à son égard.

On a des preuves qu’il se reproduisait tout au long de l’année (découverte de petits dans la poche marsupiale toute l’année), bien que le pic de la saison de reproduction se soit situé en hiver et au printemps. Il y avait jusqu’à quatre jeunes par portée (généralement deux ou trois), que la mère transportait dans sa poche marsupiale pendant trois mois au maximum puis protégeait jusqu’à ce qu’ils aient au moins la moitié de leur taille d’adulte. Au départ, les jeunes étaient sans poils et aveugles, mais ils avaient les yeux ouverts et étaient couverts de poils au moment où ils quittaient la poche. Après leur sortie de la poche marsupiale et jusqu’à ce qu’ils soient aptes à aider leurs parents à la chasse, les jeunes restaient dans leur tanière pendant que la mère chassait. En captivité, on n’a pu élever et faire reproduire qu’une seule fois avec succès le thylacine, au zoo de Melbourne en 1899.

On estime que son espérance de vie dans la nature était de 5 à 7 ans, bien que des spécimens aient survécu en captivité jusqu’à 9 ans.

Régime alimentaire

Le thylacine était exclusivement carnivore. Son estomac musclé avait la capacité de se distendre pour permettre à l’animal de manger de grandes quantités de nourriture quand il en avait la possibilité, probablement une adaptation pour compenser les longues périodes au cours desquelles la chasse était infructueuse et la nourriture rare. L’analyse de sa trame osseuse et son observation en captivité donnent à penser qu’il repérait d’abord sa future proie et la poursuivait jusqu’à épuisement. Certaines études concluent que l’animal pouvait chasser en petits groupes familiaux, avec un groupe principal rabattant les proies vers un individu qui attendait en embuscade. Des trappeurs ont rapporté qu’il chassait en embuscade.

Parmi ses proies, on trouvait des kangourous, des wallabies, des wombats, des oiseaux et des petits animaux comme des potoroos et des possums. Une de ses proies favorites semble avoir été l’émeu de Tasmanie autrefois très courant dans la région. L’émeu était un grand oiseau qui partageait son habitat avec le thylacine et a été chassé par les Européens jusqu’à son extinction vers 1850, ce qui coïncide peut-être avec le déclin du nombre de tigres de Tasmanie. On a d’ailleurs signalé que dingos et renards pouvaient aller à la chasse à l’émeu sur le continent. Tout au long du XXe siècle, on a souvent décrit le thylacine comme un animal assoiffé de sang, mais peu de documents sérieux rapportent de tels faits ; l’origine de cette légende semble en réalité se trouver dans un récit de seconde main. Les premiers colons européens croyaient que l’animal se nourrissait de moutons et de volaille. En captivité, ils étaient nourris avec une grande variété de viandes, comme des lapins et des wallabies morts ainsi que du bœuf, du mouton, de la volaille et, occasionnellement, du cheval.