Théorie synthétique de l'évolution - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Définition

Aujourd'hui, l'évolution n'est plus envisagée comme la transformation d'individus isolés mais comme celle de groupements d'individus de même espèce, c'est-à-dire des populations. Mais le principe de base est le même : elle explique l'évolution par l'action de la sélection naturelle sur des populations.

Une population évolue quand la fréquence d'une version d'un gène appelée allèle (ou de plusieurs allèles) s'y modifie. On voit ainsi se répandre dans certaines espèces des caractères ayant acquis, en raison de changements du milieu, une valeur adaptative qu'ils ne possédaient pas auparavant ; les individus porteurs de ces caractères sont particulièrement favorisés dans le nouveau milieu, auquel ils se trouvaient en quelques sortes "préadaptés" ; ils constituent alors rapidement une grande partie de la population ou même toute la population de l'espèce. Les caractères qui se répandent alors correspondent à des allèles existant auparavant "silencieusement" au sein de l'espèce.

Lorsque l'ensemble des individus qui constituent une espèce forme plusieurs populations isolées, chacune de ces populations peut acquérir des caractères particuliers et donner naissance à des variétés différentes au sein de la même espèce. Si ces variations sont, par la suite, dans l'impossibilité de se croiser, elles divergent de plus en plus et finalement sont interstériles : elles constituent alors des espèces distinctes.

La "barrière" qui sépare les variétés d'une même espèce peut être de nature variée.

Controverses actuelles

Adaptationnisme et Neutralisme

Au sein de la communauté scientifique, le débat concernant les théories modernes de l'évolution se porte donc sur le rôle que joue le "hasard" (la dérive génétique (?!), produisant la diversité des caractères) par rapport à la sélection naturelle. Les théories neutralistes ont ainsi été critiquées par des biologistes tenant d'une vision adaptationniste de l'évolution pour lesquels les pressions de sélection (naturelle et sexuelle) sont les principales forces dans l'évolution des espèces, le "hasard" ne jouant finalement que peu de rôle.

- Argumentation : Les adaptationnistes s'appuient notamment sur les phénomènes de convergence évolutive par lesquels différentes espèces aboutissent à la même solution évolutive lorsqu'elles sont soumises au même problème adaptatif.

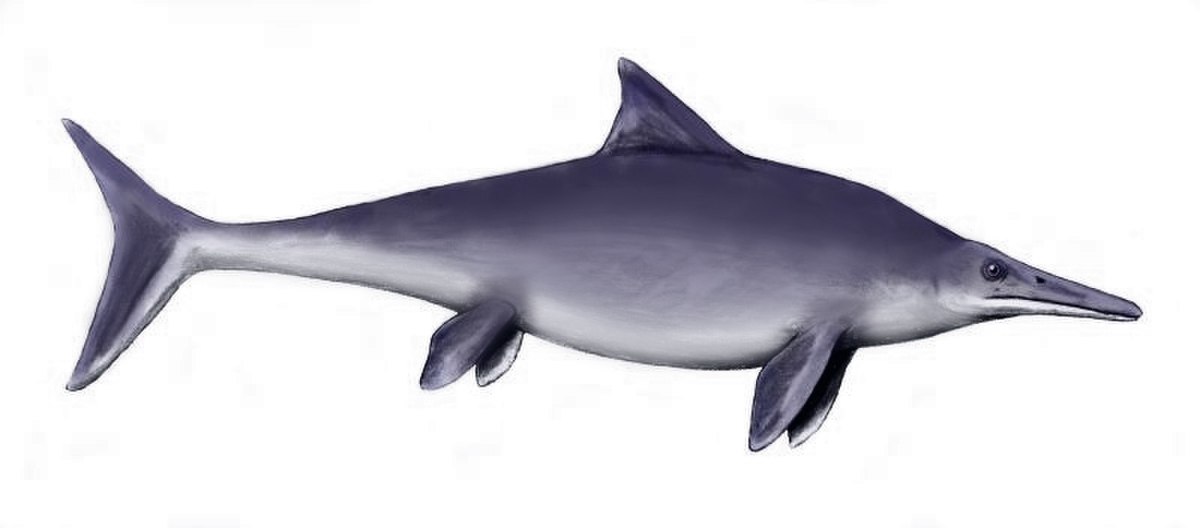

La forme fuselée de l'ichthyosaure, de la baleine ou du manchot qui ont la forme des poissons témoignent de la force de la pression de la sélection naturelle qui plaide en faveur des adaptationnistes.

| Le hareng est un poisson osseux. | Les ichthyosaures étaient des reptiles. | Les manchots à jugulaire sont des oiseaux aquatiques. | Les cétacés (dauphin) sont en fait proches des hippopotames. | Les siréniens (dugong) sont en fait proches des éléphants. |

|

|

|

|

|

La Théorie Synthétique de l'Evolution s'impose dans le monde scientifique comme théorie de référence. Dans les années 1970, elle connait d'importants développements théoriques, parfois iconoclastes. Par exemple, la théorie neutraliste de l'évolution moléculaire proposée par le généticien japonais Motoo Kimura en 1970, repose sur l'idée que l'évolution, au niveau des gènes, doit au moins autant sinon plus au hasard (c'est-à-dire à une dérive) qu'à la sélection naturelle.

- Argumentation : La plupart des mutations ne sont pas adaptatives. Une énorme partie des mutations est neutre ne procurant ni avantage, ni handicap, et une autre partie importante est handicapante. Les mutations procurant un avantage sont quasiment inexistantes. Cela est l'argument fort de la théorie neutraliste qui veut que le hasard ou la dérive génétique soit presque l'unique clé de l'évolution. La sélection naturelle ne jouerait qu'un rôle marginal selon la théorie neutraliste.

- Il est tout aussi dangereux d'adopter le seul point de vue « adaptationniste », selon lequel chaque caractère d'un être vivant pris isolément aurait été « façonné » par la sélection naturelle. Dans cette optique, tout devrait avoir une utilité adaptative, y compris la couleur des yeux, le chiasme optique et l'appendice.

L'expérience montre en fait qu'il existe beaucoup de caractères neutres en ce qui concerne la descendance. Certains gènes sont par ailleurs pléiotropes - c'est-à-dire qu'ils commandent plusieurs caractères à la fois. Une mutation avantageuse entraîne donc avec elle d'autres caractères ; quand la mutation se répandra dans la population, ses « effets secondaires » se répandront en même temps, sans avoir d'utilité en eux-mêmes... en tout cas à ce moment-là. Un exemple flagrant est celui de la drépanocytose, une maladie héréditaire, qui perdure parce qu'elle confère une certaine résistance au paludisme. La mutation ayant entrainé son apparition n'est pas neutre, mais la grave maladie qu'elle entraine est en quelque sorte compensée par un avantage sélectif, vis-à-vis d'une autre maladie.

Equilibres ponctués

En 1972, S. J. Gould et Niles Eldredge publient leur théorie des équilibres ponctués destinée à combler ce qui est pour eux une faille de la TSE : les paléontologues (comme Simpson) affirmaient en effet que l'on devrait voir les espèces se transformer toujours très graduellement, et que l'on devrait donc trouver des fossiles correspondant à toutes les étapes de la spéciation.

Cette thèse baptisée gradualisme phylétique peut se résumer sous l'expression répétée à plusieurs reprises par Darwin dans son Origine des espèces : "Natura non facit saltum" (La Nature ne fait pas de saut). A l'inverse, certains biologistes (comme Ernst Mayr) pensaient que les apparitions de nouvelles espèces correspondaient à des évènements rares et ponctuels, que l'on peut représenter sous forme d'un escalier, les paliers étant pour les périodes où une population ne subit aucun changement et les sauts correspondant à une modification rapide des caractéristiques qui aboutissent sur quelques générations à une nouvelle espèce.

Pour Gould et Eldredge, ce sont les biologistes qui ont raison ; les paléontologues auraient en fait mal interprété les fossiles. Le débat sera néanmoins ravivé avec la critique des paléontologues Simon Conway-Morris, Derek Briggs et Richard Fortey qui contredisent les interprétations de Gould sur les schistes de Burgess censés illustrer la thèse des équilibres ponctués. Leur analyse plus précise de ces fossiles montre certes une grande diversité anatomiques mais pas de quoi conclure qu'il y aurait là les traces d'un "saut" au moment de l'explosion cambrienne avec de nombreuses lignées qui auraient brutalement disparu du monde vivant tel que le prétendait Gould.

- Argumentation : Récemment, un cas d'évolution ultra-rapide a été enregistré.

Néo-Lamarckisme

- Lamarck et Charles Darwin décrivaient l'hérédité des caractères acquis (bien qu'ils n'emploient pas cette expression, la distinction entre caractères acquis et innés date de la fin du XIXe siècle). Darwin mentionne même dans la première édition de L'Origine des espèces les « effets cumulatifs du dressage » de génération en génération chez des chiens d'arrêt (pointers). Darwin est en réalité le premier à proposer une théorie des caractères acquis, sous le nom de "théorie de la pangenèse", dans son ouvrage De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication. C'est August Weismann qui fera la démonstration, non de l'impossibilité de la transmission des caractères acquis, mais de l'impossibilité de la transmission des mutilations, soutenue à la fin du XIXe siècle par les néo-lamarckiens. La théorie de Weismann exclut la transmission des caractères acquis de manière purement théorique. La théorie synthétique postule aujourd'hui que les gènes ne peuvent être modifiés naturellement que par des mutations aléatoires, mais il s'agit, de l'aveu même de Francis Crick, d'un "dogme" de la biologie moléculaire.

- On croyait en conséquence, jusqu'à la fin du XXe siècle, que l'adaptation individuelle ne se transmettait pas. Toutefois, au début du XXIe siècle, de nouvelles expériences et observations ont rouvert la porte à l'hypothèse d'une transmission de l'adaptation individuelle dans certains cas (notamment la taille, par rapport aux conditions d'alimentation), non par la modification des gènes, mais par la modification de leurs conditions d'expression, et, par là, de leur niveau d'activité, avec toutes les conséquences. Ces phénomènes sont qualifiés d'épigénétique. En outre, on a découvert que si les mutations sont bien aléatoires, les probabilités qu'elles soient réparées sont dépendantes des conditions extérieures : les mécanismes d'auto-réparation et d'entretien de l'intégrité du génome sont sous contrôle de l'état des cellules, ce qui fait que les cellules laissent passer plus ou moins de mutations selon leur adaptation à leur milieu. Au final, l'adaptation acquise apparait bien comme un élément de l'hérédité.

Une autre approche de l'évolution est le néo-lamarckisme. L’action en faveur de Lamarck se traduit par l’organisation d’un congrès international à Paris en 1947 sous l’égide du CNRS sous le thème de « paléontologie et transformisme » dont les actes paraissent en 1950 chez Albin Michel. Il réunit nombre des plus grandes autorités françaises ; outre Grassé, y participèrent Lucien Cuénot (1866-1951), Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), Maurice Caullery... Ceux-ci s’étaient alors opposés à des tenants du néo-darwinisme, brillants biologistes également, comme John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) et George Gaylord Simpson (1902-1984). Grassé fait l’éloge de Lamarck d’autres façons comme dans un article de l’Encyclopædia Universalis en affirmant que Lamarck a été injustement calomnié et qu’il doit être réhabilité.

- Argumentation : La transmission de caractères acquis à la descendance, pourrait passer par un support épigénétique selon de récentes études.

Accroissement de la complexité au cours de l'évolution

Jean-Baptiste Lamarck est le premier a voir proposé une théorie de l'évolution où une tendance à la complexification des êtres vivants sous l'effet de leur dynamique interne joue un rôle important. Charles Darwin semble avoir rejeté cette idée parce qu'il ne voulait pas de l' ordre naturel qu'elle impliquait et qu'il assimilait abusivement à une intervention divine. Cette confusion semble avoir perduré jusque chez les évolutionnistes actuel, comme en témoignent les difficultés autour de cette question.

Il reste difficile de mesurer la complexité dans le monde vivant. Elle est souvent estimée par le nombre de types cellulaires identifiables chez un organisme, mais cette estimation n'est pas, ou peu, corrélée à la taille du génome ou au nombre de gènes (complexité du génome) par exemple et ne saurait en aucun cas être une mesure indiscutable. Ainsi, le génome humain comprend 3 milliards de bases, le blé 12 milliards. Richard Dawkins signale également que les animaux à sang froid ont un génome plus long que des animaux de taille comparable à sang chaud.

Rapporté à la quantité d'êtres vivants, l'accroissement de la complexité semble être un phénomène marginal dans l'évolution. En effet, la plupart des espèces sont encore au stade unicellulaire (plus de 99 % des êtres vivants sont des bactéries), seules quelques lignées ont évolué vers une complexification.

La sélection naturelle a tout de même favorisé, dans de nombreux cas, des organismes complexes. Chez les mammifères, on observe une tendance à l'accroissement de la taille du cerveau, et des comportements. On l'explique généralement par une « course aux armements » entre proies et prédateurs, ou à une co-évolution antagoniste, à cause d'une compétition perpétuelle dans les populations (voir la théorie de la reine rouge). Un système nerveux plus élaboré peut sauver la vie de l'animal. De même, des « fédérations de cellules », ébauches d'organismes pluricellulaires, ont pu dans certaines circonstances être plus efficaces que les bactéries isolées pour leur permettre de survivre. Cependant, il est plausible que l'accroissement de la complexité ait pu, dans certains cas, correspondre à un caractère neutre et être fixé par la dérive génétique.

Si on parcourt l'histoire évolutive de l'ensemble du monde vivant on assiste à un accroissement de la complexité dans de nombreuses lignées: insecte, mammifères. Cette complexité semble liée à une meilleure adaptation des populations à un environnement fluctuant. En effet dans les espèces simples (bactéries) les effectifs des populations varient au gré des variations des conditions, ce qui est moins le cas pour les espèces plus complexes (humains, insectes sociaux). Par exemple, un organisme volumineux résiste mieux aux changements de température. Un comportement élaboré permet d'effectuer des réserves de nourriture, de prévoir les saisons.

Cependant, comme le rappelle Stephen Jay Gould là encore (op.cit.), le phénomène est biaisé en raison de ce qu'il nomme le mur de complexité minimale en dessous duquel on ne peut plus concevoir d'organisme viable et pouvant se reproduire. Le génome peut donc se complexifier autant que le lui permettent le temps et les ressources de l'environnement, mais n'a pas la latitude de se simplifier en de ça de ce "mur". On est dans le phénomène bien connu en probabilités de marche au hasard avec une barrière absorbante pour les individus, et de ce fait réfléchissante pour l'espèce : ne sera préservé que ce qui ne la franchit pas.