Théorie de Mie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Comparaison pratique entre la diffusion de Mie et la diffusion Rayleigh

La diffusion Rayleigh est un cas limite de la diffusion de Mie. Néanmoins, elle diffère par plusieurs aspects perceptibles lorsqu'on les compare pour des particules de tailles très différentes.

On peut apprécier la différence entre la diffusion Rayleigh et la diffusion Mie en observant le ciel : pour les molécules qui constituent l'atmosphère, la première explique la couleur bleue du ciel ; pour les gouttelettes d'eau qui forment les nuages, la seconde explique leur blanc.

La première est fortement dépendante de la longueur d'onde, mais disperse uniformément dans toutes les directions. Dans ce cas, si par exemple le Soleil est à gauche, et l'observateur est à la verticale, c'est le bleu qui reste du spectre solaire à cet angle.

Les gouttelettes du nuage étant très larges par rapport à la lumière visible, la dispersion est celle de Mie : uniforme sur toutes les couleurs du spectre, mais anisotrope, surtout vers l'avant. L'observateur voit donc surtout les bordures du nuage en blanc prononcé, puis un dégradé.

Plasmon de Mie

La diffusion de Mie peut également être observée pour des molécules suffisamment grosses, ou des rayonnements suffisamment fins pour que l'objet reste d'une taille importante devant la longueur d'onde. Cependant, on ne peut pas toujours traiter ces cas dans le cadre strict de la théorie de Mie, qui s'applique en toute rigueur à des sphères diélectriques. Il est toutefois possible de retrouver ses résultats en considérant un modèle (classique) du comportement électronique.

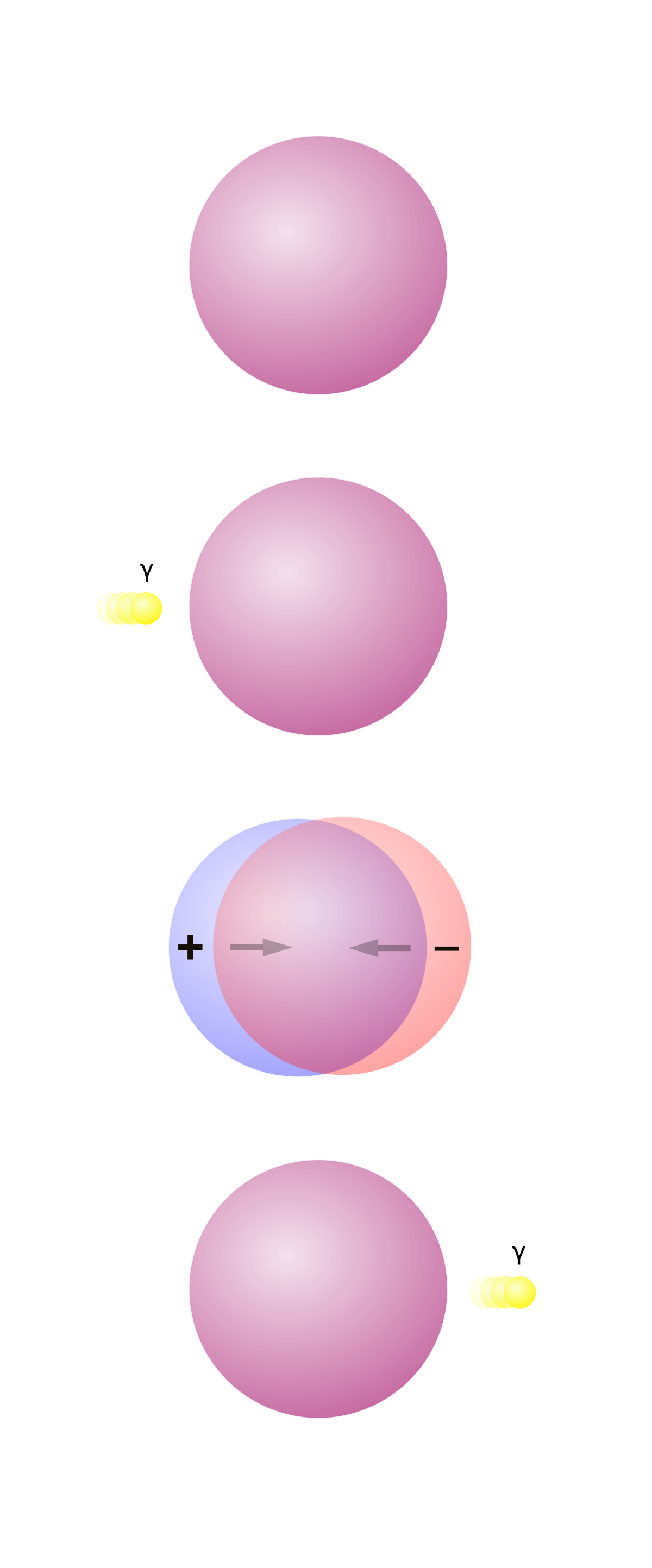

Si on suppose les molécules sphériques, constituées d'un nuage chargé positivement et fixe (le noyau) et d'un nuage chargé négativement et mobile (les électrons), liés uniquement par l'attraction électrostatique. C'est le modèle du plasmon de Mie : les mouvements des charges rayonnent une onde électromagnétique.

L'origine de ces mouvements est due à l'absorption d'un photon, qui fournit une impulsion au nuage électronique. Il y a donc absorption puis réémission : c'est bien un phénomène de diffusion.

La description du phénomène peut être faite en considérant les mouvements relatifs des « nuages » :

- à l'origine, ils sont confondus, l'ensemble est neutre ;

- un photon est absorbé par le nuage électronique, qui se déplace ;

- le déplacement des électrons crée un excès de charges, qui attire les nuages l'un vers l'autre ;

- cette accélération engendre un rayonnement ;

Il peut se produire plusieurs oscillations, mais l'énergie est progressivement perdue par rayonnement, et le système revient à l'équilibre. En particulier, la diffusion est globalement isotrope.

Le plasmon de Mie est distinct des modèles utilisés par la théorie de la diffusion Rayleigh : en effet, cette dernière utilise l'électron élastiquement lié. Dans ce modèle, qui est une approximation des résultats de mécanique quantique à l'ordre 2, la force de rappel exercée sur les électrons est proportionnelle au carré de l'écart x — pour le plasmon de Mie, la force de rappel est proportionnelle à l'inverse du carré de l'écart.

Cette expression implique qu'un photon d'énergie suffisante pourrait séparer le noyau de ses électrons, autrement que par un processus d'ionisation, ce qui n'est pas acceptable physiquement : le modèle du plasmon de Mie n'est valable que pour des longueurs d'onde suffisamment larges.