Tetrapoda - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les tétrapodes

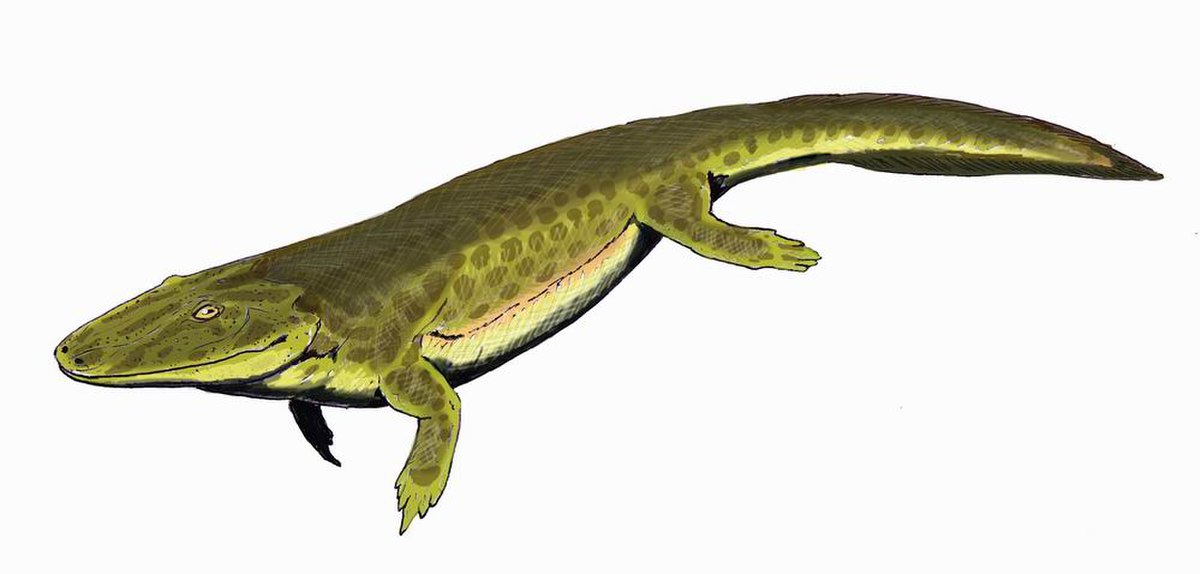

L'apparition de proto-pattes est le principal signe du passage des tétrapodomorphes comme Panderichthys (-385 Ma) aux premiers véritables tétrapodes, encore totalement aquatiques.

Contrairement à une idée reçue courante, les membres chiridiens sont d'abord apparus chez des organismes entièrement aquatiques. Les premières pattes fossiles apparaissent ainsi comme des sortes de pagaies, bien adaptées au déplacement (écarter, agripper) dans l'encombrement végétal des rives immergées et des marécages.

Secondairement, ces « pattes » aquatiques ont été réutilisées pour permettre le déplacement hors de l'eau, comme le montre l'étude des deux espèces de tétrapodes fossiles, Acanthostega et Ichthyostega.

Les caractéristiques universelles des tétrapodes : membres antérieurs tournés vers l'arrière en direction du coude et membres postérieurs tournés vers l'avant en direction du genou, peuvent être déjà repérées chez les premiers tétrapodes qui vivaient en eau peu profonde.

Neuf genres de tétrapodes dévoniens ont été décrits, plusieurs ne sont connus, en totalité ou en partie, que par ce qui reste de la mâchoire inférieure. Tous vivaient dans le supercontinent nord-américain-européen, qui comprenait l'Europe, l'Amérique du Nord et le Groenland. La seule exception est un genre unique du Gondwana, Metaxygnathus, qu'on a trouvé en Australie.

Le premier tétrapode dévonien asiatique identifié a été reconnu à partir d'une mâchoire fossile décrite en 2002. Le tétrapode chinois Sinostega pani a été découvert au milieu de plantes tropicales fossilisées et de sarcoptérygiens dans les sédiments de grès rouges du Ningxia Hui, région autonome de la Chine du nord-ouest. Cette découverte a considérablement étendu la distribution géographique de ces animaux et a soulevé de nouvelles questions sur leur distribution dans le monde et sur la grande diversité taxinomique à laquelle ils ont abouti en un temps relativement court.

À l'époque du dévonien supérieur, les plantes terrestres avaient stabilisé les habitats d'eau douce, permettant ainsi de se développer aux premiers écosystèmes de zone humide, avec des réseaux alimentaires de plus en plus complexes qui offraient de nouvelles possibilités. Les habitats d'eau douce n'étaient pas les seuls endroits où l'on pouvait trouver de l'eau remplie de matières organiques en liaison avec une végétation dense près du bord de l'eau. Les habitats marécageux comme les zones humides peu profondes, les lagunes côtières et les grands deltas salés des fleuves existaient aussi à cette époque, et bien des spécialistes suggèrent que c'est dans un tel environnement que les tétrapodes ont évolué. Des fossiles des plus anciens tétrapodes ont été découverts dans les sédiments marins et puisqu'on en a retrouvé tout autour du monde, ils doivent avoir fait leur extension en suivant les lignes côtières - ils ne sauraient donc n'avoir vécu que dans l'eau douce.

Tétrapodes aquatiques

L'apparition des tétrapodes aquatiques date de « la fin du dévonien moyen, dans une fourchette étroite comprise entre 375 et 380 Ma ». Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette ancienneté, non pas pour des incertitudes de datation, mais plutôt pour des raisons de définition de ce qui fonde la différence entre un tétrapodomorphe et un tétrapode. Certains voient ainsi plutôt l'apparition des tétrapodes vers -370 Ma, avec l'apparition des premiers humérus.

On suppose traditionnellement que les premiers tétrapodes ont évolué dans des habitats d'eau douce, peu profonds et marécageux.

Un des plus ancien fossile connu proche des tétrapodes est celui de Tiktaalik roseae, daté de 380 à 375 Ma

À côté d'attributs caractéristiques des poissons osseux (écailles, nageoires pectorale et pelvienne munis de rayons), les robustes nageoires pectorales de Tiktaalik étaient rigidifiées par un squelette osseux articulé. « Sa morphologie est similaire à celle des poissons mais l’articulation de ses nageoires pectorales suggère que le Tiktaalik pouvait supporter le poids de son corps. L’épaule et le coude sont flexibles, contrairement aux poissons, expliquent les chercheurs dans la revue Nature ». Ces caractéristiques anatomiques, qui devaient lui permettre d'émerger ponctuellement de l'eau, en font un possible maillon évolutif entre les poissons (comme Panderichthys) et les tétrapodes plus affirmés (comme Acanthostega).

Quelques scientifiques le considèrent donc comme un tétrapode très primitif, quand d'autres le voient encore comme un tétrapodomorphe, simplement plus avancé que Panderichthys (-385 Ma) sur la voie de l'apparition des pattes. Un de ses découvreurs, Neil Shubin, l'a même qualifié de fishapod, contraction de fish (poisson) et tétrapode.

Datant de quelques millions d'années après Tiktaalik, « le plus ancien humérus fossile au monde aurait été découvert par des chercheurs [...]. Vieux de plus de 370 Ma, ce dernier offrirait la preuve aux scientifiques que les membres ont d’abord évolué dans l’eau [...]. Après l’analyse de ce fossile, Neil Shubin et ses collègues de l’Université de Chicago (États-Unis) ont constaté que les caractéristiques que les paléontologues attribuent d’habitude à la vie dans le monde terrestre sont plutôt d’un environnement aquatique. Cet humérus appartenant à une nageoire aurait permis, selon eux, à l’animal supporter le corps et, d’autre part l’aurait aidé à relever la tête », peut-être pour la sortir de l'eau afin de respirer l'air.

Vers -363 Ma, Acanthostega est un tétrapode purement aquatique, dont les membres ont huit doigts, mais déjà assez évolués, avec ses quatre pattes nageuses, qui devaient lui permettre de se déplacer en agrippant la dense végétation aquatique des berges. Acanthostega est assez tardif, puisqu'il date de peu avant la grande disparition des tétrapodes du Dévonien terminal. Mais il est un bon modèle des tétrapodes aquatiques. Il est possible qu'il ait utilisé ses pattes de devant afin de prendre appui sur un support (branches immergées, fonds peu profonds), afin de hisser sa lourde tête hors de l'eau pour mieux respirer, mais le dessin se ses côtes et de ses pattes exclut une sortie de l'eau. En effet, « les membres d'Acanthostega étaient trop faibles et mal orientés pour lui permettre de marcher sur la terre ferme »

Vers la même époque qu' Acanthostega, Tulerpeton (-363 Ma) est un autre tétrapode aquatique reconstitué par un squelette fragmentaire retrouvé à Tula, en Russie. Les pattes, épaules antérieures et une partie du museau ont seuls été retrouvés. L'animal avait 6 doigts, et ses membres ressemblent plus à des pagaies aquatiques qu'à des pattes marcheuses. Néanmoins, les doigts sont relativement longs et fins, ce qui suggère un habitat plus terrestre que celui d’Acanthostega. Les os de l'épaule sont eux aussi plus robustes, ce qui aurait pu faciliter également des sorties de l'eau. Au final, il serait risqué de définir précisément le mode de vie de Tulerpeton, mais les ossements retrouvés semblent ceux d'un animal à dominante aquatique, mais pouvant mieux sortir de l'eau qu’Acanthostega.

Premières sorties de l'eau

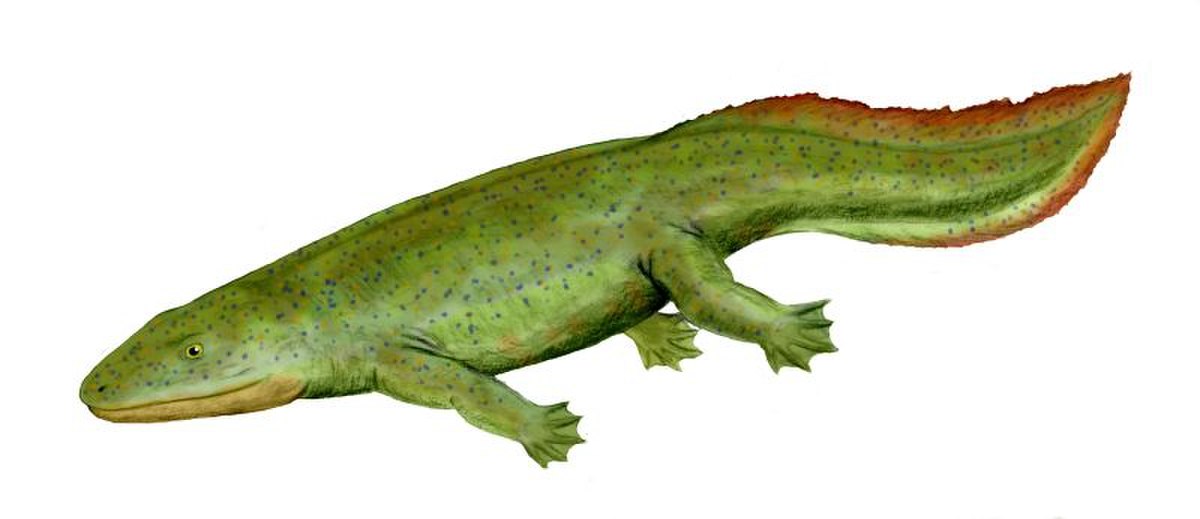

Les premières sorties de l'eau connues dateraient du Dévonien supérieur, vers -365 Ma, avec Ichthyostega, « le plus ancien des vertébrés connus présentant des adaptations pour une locomotion autre que la nage ».

Ichthyostega n'est pas un tétrapode pleinement terrestre, mais il montre de nouvelles adaptations à la vie hors de l'eau. En effet, après l'apparition des poumons chez certains Sarcoptérygiens, de choanes chez les tétrapodomorphes et de pattes/nageoires chez les premiers tétrapodes aquatiques, Ichthyostega a deux adaptations majeures : des pattes antérieures capables de supporter son poids hors de l'eau, et des cotes allongées évitant l'écrasement des poumons par le poids du corps hors de l'eau. Cette dernière évolution lui permet ainsi de respirer avec son corps hors de l'eau, alors que les précédents tétrapodes aquatiques comme Acanthostega ne pouvaient pas sortir de l'eau.

À ce tire, « Ichthyostega est le plus ancien tétrapode connu adapté à la fois à la nage et à une forme de locomotion terrestre. Il semble qu'il se déplaçait à terre comme un phoque, c'est-à-dire en projetant en avant ses pattes antérieures et sa tête avant de traîner la partie arrière de son corps. Manifestement, l'arrière du corps, avec sa large queue capable d'onduler et ses membres postérieurs en forme de pagaie, avait une vocation aquatique ».

Il est probable qu'Ichthyostega ne venait que très partiellement à terre. D'une part, son corps est mal adapté à la vie terrestre, avec une mobilité à terre assez réduite et, d'autre part, sa taille pouvant atteindre 1,35 mètre devait rendre difficile de trouver de la nourriture sur terre. À cette époque-là, d'ailleurs, celle-ci était surtout peuplée d'arthropodes. Il est possible que les jeunes se soient nourris de ces derniers, mais ceux-ci ne pouvaient sans doute pas suffire à nourrir un adulte, par ailleurs très lent à terre. Le mode de vie de l'animal est inconnu, et ont ne peut donc que supposer les raisons adaptatives de la venue à terre. Celle-ci était peut-être motivée par le besoin d'un refuge contre les prédateurs.

Si le squelette de Ichthyostega est assez bien connu, d'autres tétrapodes du Dévonien terminal (entre -365 et -360 Ma) sont connus par des fossiles plus lacunaire, comme Hynerpeton.