Terril - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le devenir des terrils

- Marques imposantes et durables dans le paysage, les terrils sont un enjeu de taille dans l'aménagement urbain des villes qui les ont vu naître. Presque systématiquement, l'idée de les supprimer n'a même pas été discutée. L'opération est inutile et trop coûteuse d'une part, mais surtout cette idée heurte la sensibilité des habitants, attachés à cet élément de leur paysage. La question du devenir des terrils reste posée. Doivent-ils rester en l'état, en tant que témoignages de l'histoire minière ? Ou peuvent-ils connaître une reconversion ? Des réponses ont pu être apportées.

- Que faire des terrils plus ou moins toxiques des anciennes mines d'argent, d'arsenic, de plomb et autres, assez fréquents en Auvergne dans le Puy-De-Dôme (par exemple: vallée de la Sioule), dans le Cantal (par exemple : terril d'antimoine dans la vallée du ruisseau Bussac au nord de Massiac, longueur 250 m à flanc de vallée, visible avec sa couleur jaune et son absence de végétation malgré son âge et qui s'écoule tranquillement dans le ruisseau puis dans l'Alagnon et l'Allier). Les exploitants des mines se sont évanouis et l'État qui est second responsable selon le code minier (après le propriétaire souvent incapable de faire face aux coûts), fait le minimum sur le terrain et va faire disparaître le code minier d'ici une dizaine d'années pour se désengager de ce fardeau.

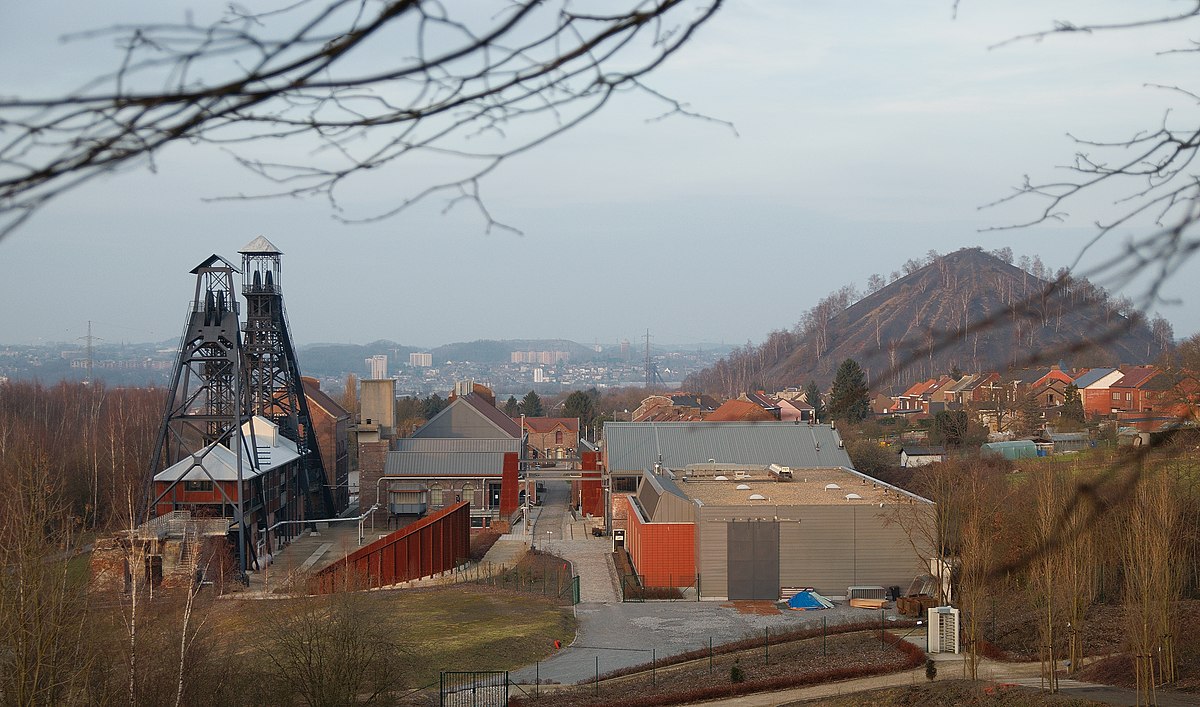

- En Belgique, les terrils des bassins de la Meuse et de la Sambre sont considérés comme faisant partie intégrante du paysage. Ces "montagnes belges" témoignent du riche passé minier du Sillon Sambre-et-Meuse. Une demande de classement à la liste du Patrimoine mondial a été déposée à l'UNESCO.

Exploitation

La combustion lente de certains terrils (voir ci-dessus) est la cause d'un phénomène de vitrification des schistes qui acquièrent ainsi des capacités mécaniques suffisantes pour en faire des matériaux de construction routière. Certains connaissent donc une seconde vie en étant exploités dans ce but, comme par exemple les terrils coniques de la fosse no 15 derrière le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

Certains terrils contiennent du charbon en quantité notable et l'évolution des techniques permet parfois de les exploiter à nouveau.

Loisirs, patrimoine et culture

Lorsqu'ils ne sont pas toxiques (comme les terrils de mines de plomb, d'argent, d'arsenic, d'antimoine et autres), les terrils qui n'ont pas été exploités sont généralement peu à peu reconvertis en espaces verts ou de loisirs et ouverts au public.

Ils présentent un intérêt pédagogique environnemental certain, notamment parce qu'ils abritent des écosystèmes particulier (en raison de la chaleur interne du terril et du fait qu'ils n'ont pas reçu d'engrais, ni de pesticides, et qu'ils n'ont jamais été cultivés). Ils peuvent à ce titre être inscrits dans une trame verte locale (Trame verte du bassin minier du Nord/Pas-de-Calais par exemple) ou régionale auxquelles ils apportent des habitats de substitution, voire une faune et une flore localement nouvelle.

Les terrils tels que par exemple le site de Sabatier, dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut sont reconquis par des plantes dont les graines sont apportées par le vent et les animaux. Les terrils du nord de la France abritent ainsi des plantes méditerranéennes aussi bien que continentales.

L'ouverture des terrils au public peut être source de découverte, mais aussi de dégradation de leur environnement.

D'autre part des problèmes de sécurité peuvent se poser sur les fortes pentes (risques de glissades, d'effondrement ou de glissement de terrains). Très localement des risques peuvent être liés à la combustion du terril (jusqu'à 70 °C à 20 cm de profondeur) ou en raison d'émissions de gaz (grisou) ou de pollutions relictuelles, Pour aider les collectivités, un manuel des bonnes pratiques en matière de regénération d'espaces dégradés en milieux urbains de l'Europe a été publié par le programme européen RESCUE en 2005 et la mission bassin minier a publié un guide de bonnes pratiques pour l'ouverture des terrils au public

Certains terrils sont utilisés pour diverses activités sportives ; à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), une piste de ski synthétique a été aménagée sur un ancien terril. C'est l'idée la plus originale, souvent citée en exemple. Le parapente est pratiqué sur les terrils du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, une association sportive de Raismes (près de Valenciennes), la Course des Terrils, rend à sa manière hommage depuis 1984 à ces emblèmes du nord de la France: leurs pentes raides, dont celles du site Sabatier, offrent de redoutables difficultés, très appréciées des amateurs de course à pied d'endurance. Tous les 5 ans, les terrils sont également escaladés et dévalés de nuit, à la seule lueur de la lampe frontale des coureurs, puisqu'une épreuve nocturne exceptionnelle y est organisée, couplée à une illumination pyrotechnique du chevalement encore en place sur le site.

En Belgique, le « Sentier des Terrils » (anciennement « Transterrilienne ») traverse la Région wallonne d'ouest en est sur 200 km. La chaîne de quelque 1 200 terrils suit les anciens bassins houillers dont les principaux sont ceux du Borinage (Mons), du Centre (La Louvière), de Charleroi et de Liège. Tout au long de la chaîne, de nombreux musées sont présents en vue de préserver le patrimoine historique comme par exemple le Pass à Frameries, le Grand Hornu, le Bois du Cazier et Blegny-Mine.