Tamier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Tamier | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification de Cronquist | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Liliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Liliidae | ||||||||

| Ordre | Liliales | ||||||||

| Famille | Dioscoreaceae | ||||||||

| Genre | Dioscorea | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | |||||||||

| Classification APG III | |||||||||

| Ordre | Dioscoreales | ||||||||

| Famille | Dioscoreaceae | ||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le tamier commun (Dioscorea communis) ou herbe aux femmes battues, est une espèce de plantes grimpantes monocotylédones de la famille des ignames Dioscoreaceae.

Elle est commune en Europe, en Asie et dans le Nord de l'Afrique, régions dont elle est originaire.

Elle est aussi appelée « racine de feu », « raisin du diable », « taminier » ou « vigne noire ». Dans le sud de la France, elle est couramment désignée par son nom occitan « reponchon » (qui se prononce répountsou) ou « répountchou ».

Attention, ne pas faire de confusion avec la Bryone dioïque d'aspect approchant mais toxique.

Synonymes

- (≡) Tamus communis L. (basionyme)

- (=) Tamus edulis Lowe

Histoire

En 1753, Linné créa l'espèce Tamus communis, en empruntant le nom de genre Tamus à une plante citée par Pline l'Ancien sous le nom de taminia.

Des analyses morphologiques et moléculaires récentes ont indiqué que les Dioscoreaceae devaient être reclassées en quatre genres distincts : Dioscorea, Stenomeris, Tacca et Trichopus. C'est ainsi que le genre Tamus se retrouve inclus dans les Dioscorea.

Écologie

Le tamier commun est présent dans toute la France métropolitaine, l'Europe centrale et méridionale. On le trouve aussi en Afrique du Nord et en Asie tempérée.

Il croît sur les sols riches et frais, dans les bois et les buissons.

Description

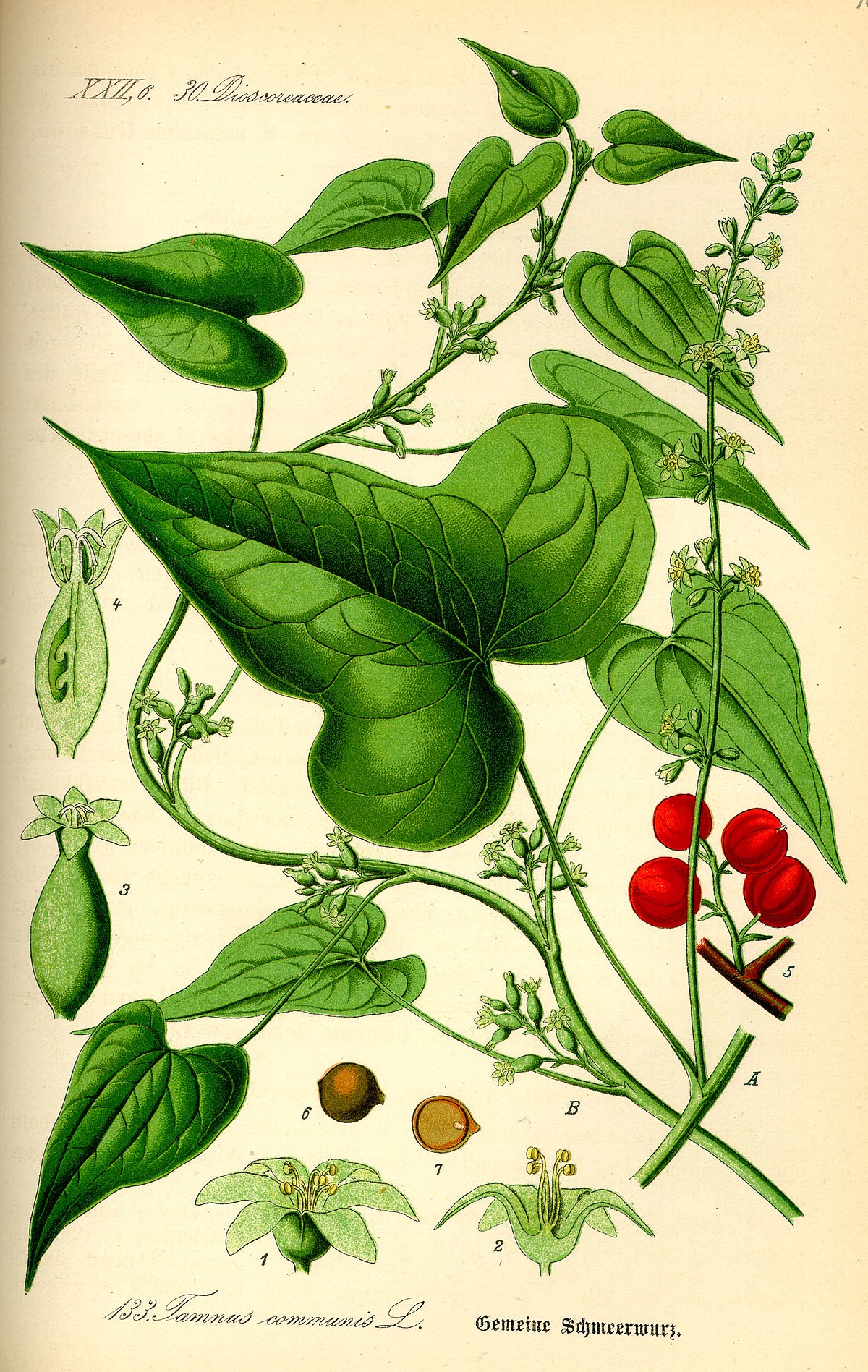

C'est une espèce de plante à tige grêle, volubile, pouvant atteindre 3 m de long. Elle est vivace grâce à une grosse racine, noirâtre, tubérisée, en forme de navet et qui émet chaque année de nouveaux bourgeons.

Les feuilles alternes, à pétiole muni de deux glandes sont cordées (en forme de cœur), à sinus très ouvert, acuminées, minces, luisantes. Fait exceptionnel pour une monocotylédone, le limbe est constitué d'un réseau de nervures non parallèles.

Les fleurs jaune-verdâtre sont petites (3-6 mm de diamètre) et réunies en grappes. Les sexes sont séparés (plante dioïque). Les fleurs mâles sont disposées le long de racèmes grêles de 5-10 cm de long, les femelles en groupes serrés. La floraison a lieu en avril-mai-juin, suivant le climat.

Les fruits sont de petites baies rouges, brillantes, juteuses, de 12 mm de diamètre, persistantes l'hiver après la sénescence des feuilles.

Utilisation

- Les jeunes pousses sont parfois consommées comme des asperges (et parfois confondues avec les asperges sauvages). En particulier, en France, elles sont couramment consommées au printemps dans les départements de l'Aveyron, le Lot, du Tarn-et-Garonne et le Nord du Tarn où elles portent le nom de « reponchons » ou de « respounchous ». La saveur est très amère mais aucune toxicité ne semble avoir été constatée.

- Le médecin grec du Ier siècle, Dioscoride reconnaissait leur propriétés emménagogues, diurétiques et antiépileptiques.

- Le contact des fruits mûrs ou des rhizomes peut provoquer des dermatites en raison de la pénétration dans la peau de cristaux d'oxalate de calcium en forme de fines aiguilles.

Malgré ses propriétés rubéfiante et vésicante (c'est-à-dire qu'elle provoque des ampoules sur la peau), la racine était employée en médecine populaire pour soigner les contusions et les meurtrissures, d'où son nom d' herbe aux femmes battues. La pulpe râpée était appliquée localement. La racine bouillie 2 à 3 heures, écrasée avec du saindoux, servait d'onguent pour les rhumatismes en haute Provence.