Taïga - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| |||

|---|---|---|---|

| Une forêt boréale de Laponie en hiver | |||

| Caractéristiques | Répartition géographique | ||

| Superficie: 16,8 millions (km²) Climat: Continental affirmé Type de végétation: Forêt boréale coniférienne Latitudes: moyennes et hautes de l'hémisphère nord |

| ||

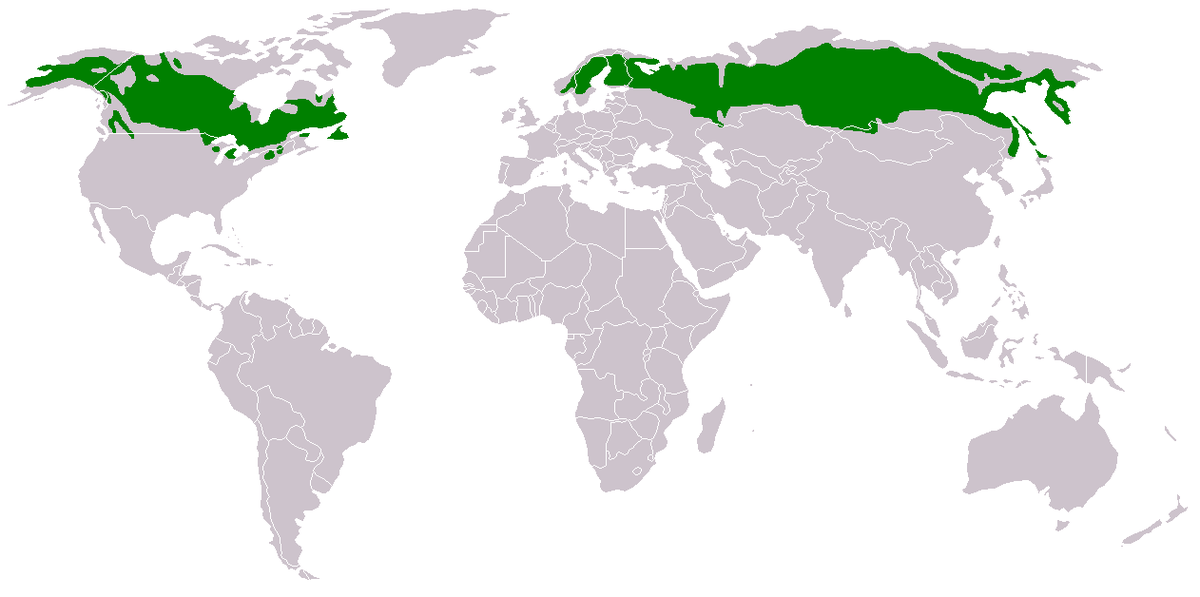

La forêt boréale ou taïga (du russe тайга ← altaï tayγa) est un biome et une formation végétale caractérisée par ses forêts boréales de conifères, scientifiquement appelées Aciculisylvae.

C'est une région biogéographique nordique subarctique dans laquelle la flore est principalement composée de sapins et autres conifères à feuilles persistantes, qui sont adaptés au climat froid. La taïga est la zone la plus septentrionale de la planète encore boisée.

Les marais et leurs plantes associées sont également communs dans cette zone, qui couvre la majorité des terres intérieures du Canada, de la Fennoscandie et du nord de la Russie. Au Canada, la « forêt boréale canadienne » désigne la bordure nord de la forêt coniférienne boréale, et pas simplement le biome.

Situation

La taïga ou forêt boréale dessine en fait une large bande sous la toundra des régions arctiques. La taïga apparaît dans l’hémisphère nord comme un vaste anneau circumpolaire, presque continu sur 12000 km (7000 km en Eurasie, 5000 en Amérique du Nord), simplement interrompu par le détroit de Béring et par l’océan Atlantique. Cette zone couvre donc la majorité des terres intérieures du Canada, de la Fennoscandie et du nord de la Russie.

Sol

Le sol de la taïga est naturellement très acide, en raison du climat et de la végétation, il est dénommé podzol ou podzosol. Il est pour cette raison particulièrement sensible et vulnérable au phénomènes dits de « pluies acides ». Les métaux lourds y sont aussi - en raison de l'acidité - plus mobiles et plus bioassimilables.

Sous un climat froid, les matières organiques (feuilles, bois) issus des végétaux se décomposent lentement en dégageant des acides organiques. Ces acides réagissent avec les quelques bases restant dans le sol (calcaire ou autre) et les entraînent vers les nappes et rivières par le phénomène du lessivage. Résultat, les sols sont à la fois pauvres en éléments minéraux utiles aux arbres et très acides. Localement, les tourbières tant qu'elles ne se minéralisent pas (suite à un drainage et une sécheresse par exemple) sont cependant très stables et constituent en été de bonnes réserves d'eau. Asséchées, elles peuvent brûler et constituer des foyers durables d'incendies de forêts

Ce sol acide se retrouve également dans les régions tempérées à conifères, cette pédogenèse en partie due aux persistants (notamment les grands conifères tels les épicéas et pins).

En bordure de cours d'eau, les sols des berges sont fréquemment emportés par les crues dues au dégel et sont sources de matériaux qui forment les méandres.

Au moment du dégel de certains quasi-pergélisols, des phénomènes de cryoturbation peuvent conférer au sol une structure particulières (répétition parfois géométriques de cellules, poches et parfois puits de cryoturbation).