Tahiti - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Population et Société

Démographie

Avec 178 173 habitants, l'île de Tahiti concentre 68,8% de la population polynésienne. C'est entre 1950 et 1970, avec le boom économique lié à l'installation du CEP que les populations des archipels se sont massivement regroupées sur Tahiti, pourvoyeuse de nombreux emplois. Depuis le recensement de 1971, le taux de Polynésiens vivant à Tahiti s'est stabilisé aux alentours de 70%. Un autre phénomène démographique notable est la concentration urbaine dans l'agglomération de Papeete, puisque près des trois quarts de la population de l'île vit dans une des communes de l'agglomération. L'immense majorité des nouveaux habitants de Tahiti se sont effet installés sur l'agglomération de Papeete, bien plus dynamique au niveau économique.

| 1956 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1983 | 1996 | 2002 | 2007 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Agglomération de Papeete | 29 000 | 35 500 | 49 300 | 65 200 | 77 800 | 93 300 | 115 759 | 127 327 | 131 715 |

| Île de Tahiti | 37 400 | 45 400 | 61 500 | 75 500 | 95 600 | 115 800 | 150 721 | 169 333 | 178 173 |

| Polynésie Française | 76 300 | 84 600 | 98 400 | 110 200 | 137 400 | 166 800 | 219 251 | 244 830 | 259 706 |

La population de Tahiti se répartie en quatre groupes différents :

- les polynésiens,

- les européens,

- les chinois

- les demis.

Langues

Bien que le français soit la langue officielle de la Polynésie française, la grande majorité de la population est bilingue, parlant à la fois français et tahitien (reo maohi).

De façon générale, Tahiti parle un peu plus français et un peu moins tahitien que l'ensemble de la Polynésie. Cette différence s'explique surtout par la plus grande présence de métropolitains et d'étrangers sur cette île.

Selon le recensement de 2007, 78,4% de la population de l'île parle le français au sein de la famille, tandis que 20,1% utilise une langue polynésienne (généralement le tahitien). Cette moyenne cache cependant une réalité plus contrastée. Ainsi, le tahitien est davantage parlé sur le versant Est de Tahiti Nui (commune de Hitiaa O Te Ra) et sur la presqu'île (communes de Taiarapu-Est et Tiarapu-Ouest). C'est sur Hitaa O Te Ra que l'on parle le plus tahitien : plus de 35% de la population l'utilise comme langue usuelle au sein de leur famille.

Si à Tahiti, le tahitien n'est pas la première langue utilisée dans le domaine familial, elle reste néanmoins massivement répandue. En effet, bien que 16,5% de la population de l'île n'en n'ont aucune connaissance, le reo maohi est parfaitement maîtrisé par 70% de la population, et compris et parlé par près de 80%.

Religions

Histoire

Le peuplement de l’île de Tahiti

Les premiers tahitiens seraient arrivés environ 300 ans après J-C, après une longue migration depuis l’Asie du Sud-Est ou l’Indonésie, via les archipels des Fidji, des Samoa et des Tonga.

Cette hypothèse d'une émigration depuis le Sud-Est asiatique est étayée par de nombreuses preuves linguistiques, biologiques et archéologiques. Par exemple, les langues des Fidji et de la Polynésie appartiennent toutes au même sous-groupe océanien, le fidjien-polynésien, qui fait lui-même partie de la grande famille des langues austronésiennes.

Cette émigration à travers plusieurs centaines de kilomètres de haute mer, a été rendu possible par l’emploi de pirogues à balancier pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de long et transporter familles et animaux domestiques. Ainsi, en 1770, James Cook remarque à Tahiti un bateau de 33 mètres de long, pouvant progresser à la voile ou aux pagaies.

La civilisation pré-européenne

Avant l’arrivée des Européens, l’île est divisée en différentes chefferies, territoires bien précis dominés par un clan. Ces chefferies sont liées entre elles par des rapports d’allégeance fondés sur les liens de parenté de leurs dirigeants et leur puissance guerrière. Le clan le plus important de l’île est celui des Teva, dont le territoire s’étend de la presqu’île au sud de Tahiti Nui. Le clan des Teva est composé des Teva i Uta (Teva de l'intérieur) et des Teva i Tai (Teva de la mer), et est dirigé par Amo et Purea.

Un clan est composé d’un chef (ari’i rahi), des nobles (ari’i) et des sous-chefs (iatoai). Les ari’i, descendants des dieux polynésiens, sont investis du mana (pouvoir, puissance surnaturelle). Ils portent traditionnellement des ceintures de plumes rouges, symbole de leur pouvoir. Le chef de clan n’a pas le pouvoir absolu. Il doit composer avec les ari’i et les iatoai lors de conseils ou d’assemblées générales, notamment en cas de guerre. Plus les ari’i sont éloignés du chef de clan, plus ils sont autonomes et forment un contrepoids à son autorité.

Les clans sont organisés autour du « marae », lieu de culte sacré en plein air. Ces marae sont véritablement le cœur de la vie religieuse et sociale du clan : on y invoque les dieux, intronise les chefs, on y prépare la guerre et la pêche, on y célèbre les naissances et les décès. Il existe une hiérarchie des marae, allant du simple marae familial au marae royal. La taille du marae est proportionnelle à l’influence de la famille. Un des marae royaux de Tahiti est Farepu’a, construit à l’avènement de Tetuana’e Nui (voir plus bas : patrimoine archéologique). Les marae sont protégés par le tapu, interdit absolu et sacré, dont la transgression attire la malédiction. Le terme passera d’ailleurs dans les langues occidentales : tabou.

La découverte de Tahiti par les Européens

Pedro Fernandes de Queirós a peut-être été le premier Européen à apercevoir en 1606 l’île de Tahiti, qu’il aurait nommée Sagitaria (ou Sagittaria). Cependant, le fait que l'île qu'il a vu soit Tahiti n'a pu être confirmé de façon probante.

Le premier Européen à visiter Tahiti est donc le lieutenant Samuel Wallis qui accoste le 17 juin 1767 dans la Baie de Matavai, située sur le territoire de la chefferie de Pare (Arue/Mahina), dirigée par la cheffesse Oberea. Wallis baptise l’île « Île du Roi George ». Les premiers contacts sont difficiles, puisque le 24 et le 26 juin 1767, des pirogues tentent de prendre le navire à l’abordage, soit par crainte d’une installation durable des Anglais, soit pour s’approprier les objets métalliques du navire. En représailles, les marins anglais tirent sur les pirogues et la foule située sur les collines. En réaction à cette puissante contre-attaque, les habitants de la Baie déposent des offrandes aux Anglais, manifestant ainsi leur volonté de paix ou de soumission. Suite à cette épisode, Samuel Wallis entretient des relations cordiales avec la cheffesse Oberea et reste sur l’île jusqu’au 27 juillet 1767.

Le 2 avril 1768, c’est au tour de Louis-Antoine de Bougainville d’accoster dans la Baie de Matevai. Il ne reste qu’une dizaine de jours dans cette île qu’il surnomme la « Nouvelle-Cythère », en hommage à l’accueil chaleureux et à la douceur des mœurs tahitiennes. Le récit qu’il fera de son escale contribuera à la création du mythe du paradis polynésien et alimentera le thème du bon sauvage, cher à Jean-Jacques Rousseau et alors très à la mode.

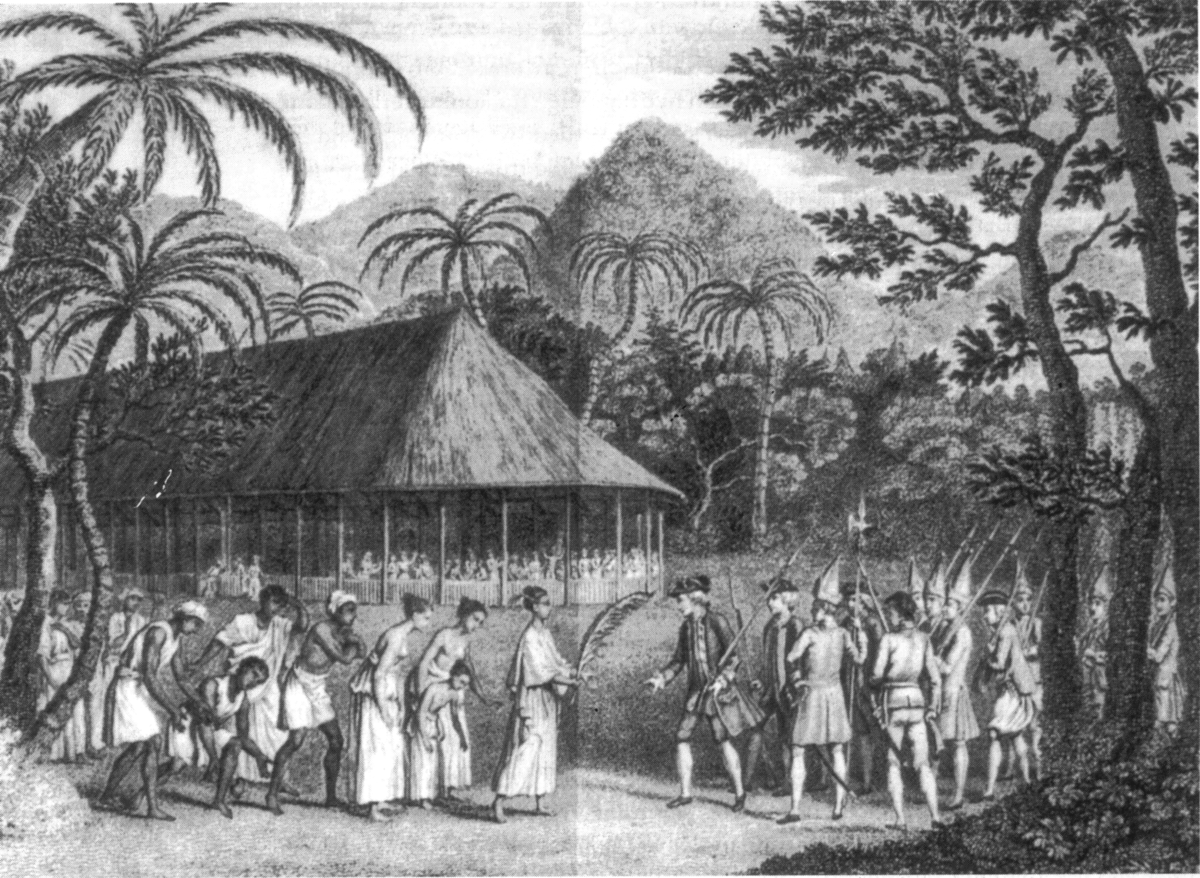

En juillet 1768, James Cook est missionné par la Royal Society pour observer le passage de Venus devant le soleil, phénomène qui doit être visible depuis Tahiti entre les 3 et 4 juin 1768. Il arrive à Tahiti à bord de l’Endeavour en avril 1769 et reste sur l’île pendant 3 mois. Ce séjour permet de réaliser pour la première fois un véritable travail d’observation ethnographique et scientifique de l’île. Assisté du botaniste Joseph Banks, et du dessinateur Sydney Parkinson, Cook rassemble de précieuses informations sur la faune et la flore, ainsi que sur la société, la langue et les coutumes. Son équipe entretient par ailleurs des relations amicales avec la cheffesse Oberea, qu’ils prennent par erreur pour la reine de Tahiti. Ces échanges favoriseront la création de la dynastie Pomare.

Cook revient à Tahiti entre le 15 août et le 1er septembre 1773, et une dernière fois entre le 13 août et le 8 décembre 1777. Lors de ce dernier séjour, il accompagne le chef Tu (neveu de la cheffesse Obarea) lors d’une expédition guerrière à Moorea (Aimeo). Cook refuse cependant d’apporter son soutien militaire et se contente de visiter l’île.

L'influence britannique et l'ascension des Pomare

- Les mutinés de la Bounty

Le 26 octobre 1788, le Bounty, dirigé par le capitaine William Bligh, débarque à Tahiti avec pour mission de rapporter des arbres à pains tahitiens (Uru) aux Caraïbes. Sir Joseph Banks, le botaniste de la première expédition de Cook, estime en effet que cette plante serait idéale pour nourrir à moindre coût les esclaves africains travaillant dans les plantations des Caraïbes. L’équipage reste à Tahiti environ 5 mois, le temps de transplanter les pousses d’arbres. 3 semaines après le départ de Tahiti, le 28 avril 1789, l’équipage se mutine sur l’initiative de Christian Fletcher. Les mutinés s’emparent du navire et débarquent le capitaine et les membres d’équipage restés fidèles sur une chaloupe. Une partie des mutinés revient alors s’installer à Tahiti.

Alors que les explorateurs ont refusé de prendre part aux conflits tribaux, les mutinés du Bounty offrent leurs services de mercenaires et fournissent des armes à la famille qui deviendra la dynastie Pomare. Le chef Tu sait en effet tirer partie de sa présence sur les havres préférés des navigateurs. Grâce à l’alliance avec les mutinés, il parvient à accroître considérablement sa suprématie sur l’île de Tahiti.

Vers 1790, l'ambitieux chef Tu prend le titre de roi et se donne le nom de Pomare. Le capitaine Bligh expliquera que ce nom était en hommage à sa fille ainée, morte de tuberculose, une « maladie qui la faisait beaucoup tousser (mare), surtout la nuit (po) ».

En 1791, le capitaine Bligh débarque à Tahiti dans l’espoir de retrouver des mutins. Le nouveau roi Pomare Ier lui livre les rebelles. Le départ du capitaine Bligh marque la fin de l’aventure des mutinés du Bounty sur l’île de Tahiti, mais leur présence aura marqué durablement l’histoire tahitienne.

- Les escales des baleiniers

Dans les années 1790, des baleiniers commencent à faire escale à Tahiti lors de leurs campagnes de pêche dans l’hémisphère Sud. L’arrivée de ces baleiniers, rejoints ensuite par des négociants originaires des colonies pénitentiaires d’Australie, marque le premier bouleversement majeur de la société traditionnelle tahitienne. Les équipages introduisent l’alcool, les armes et les maladies dans l’île, et encouragent la prostitution et la création de distilleries. Ces premiers échanges avec les occidentaux ont des conséquences catastrophiques sur la population tahitienne, qui décroît rapidement, ravagée par les maladies.

- L’arrivée des missionnaires

Le 5 mars 1797, des missionnaires de la London Missionary Society débarquent à la Pointe Venus (Mahina) à bord du Duff, avec pour ambition de sauver du paganisme les populations nouvellement découvertes par Cook. L’arrivée de ces missionnaires marque un nouveau tournant pour l’île de Tahiti, avec un impact désastreux et durable sur la culture locale.

Les premières années sont laborieuses pour les missionnaires, malgré leur association avec les Pomare, dont ils connaissent l’importance grâce aux récits des précédents navigateurs. En 1803, à la mort de Pomare Ier, son fils Variatoa lui succède et prend le titre de Pomare II. Il s’allie encore davantage avec les missionnaires, et dès 1803 ces derniers lui enseignent la lecture et les Evangiles. Les missionnaires encouragent par ailleurs sa volonté de conquête, afin de n’avoir à traiter qu’avec un seul interlocuteur politique et développer le christianisme dans un pays unifié. La conversion de Pomare II au protestantisme en 1812 marque d’ailleurs le véritable départ de l’essor du protestantisme sur l’île.

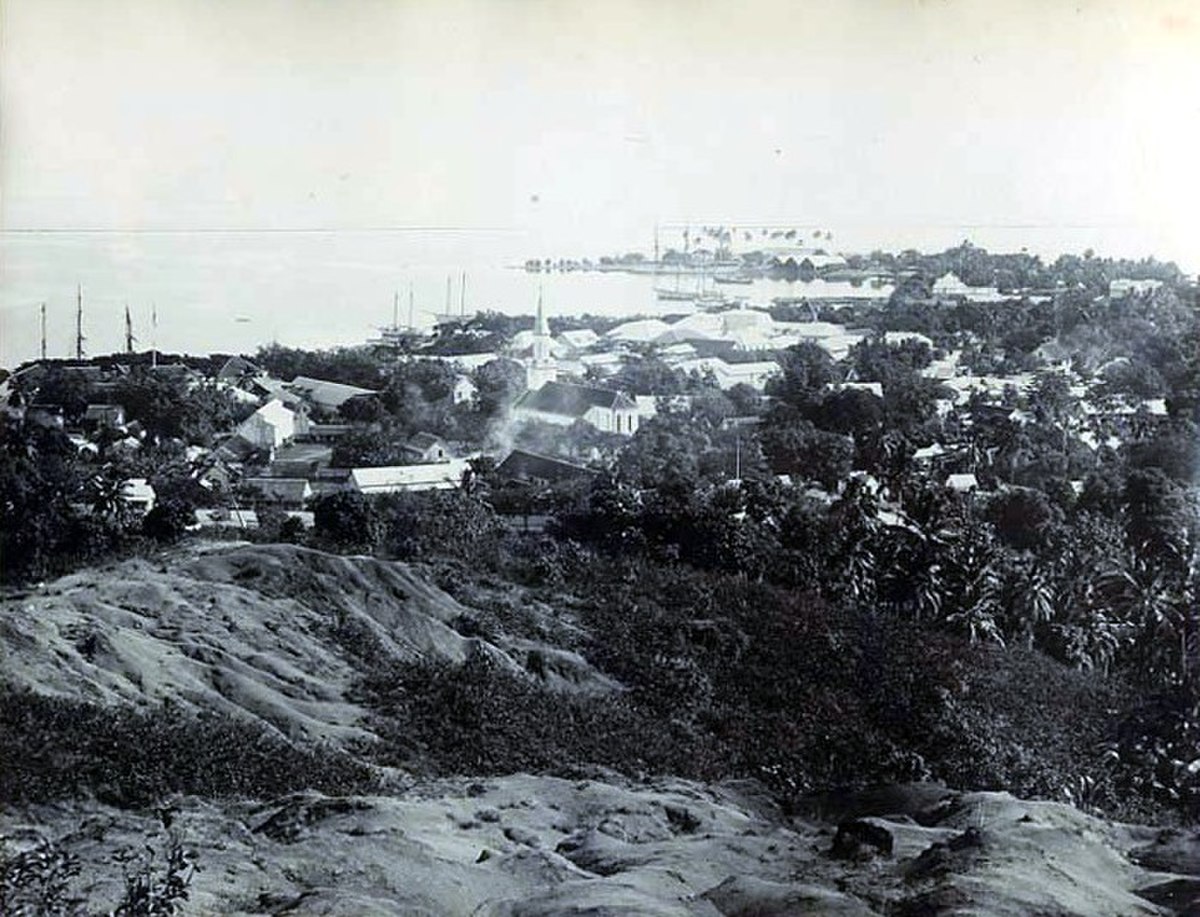

Vers 1810, Pomare II épouse Teremoemoe fille du chef de Raiatea, pour s’allier aux chefferies des Iles sous le Vent. Le 12 novembre 1815, grâce à ces alliances, Pomare II remporte une bataille décisive à Fe’i Pi (Punaauia), notamment contre Opuhara, le chef du puissant clan des Teva. Cette victoire permet à Pomare II d’être reconnu Ari’i Rahi, c’est-à-dire roi de Tahiti. C’est la première fois que Tahiti est véritablement unifiée sous la domination d’une seule famille. C’est la fin de la féodalité tahitienne et de l’aristocratie militaire, remplacée par une monarchie absolue. Parallèlement, le protestantisme se propage rapidement grâce au soutien de Pomare II, et remplace les croyances traditionnelles. Dès 1817, les Evangiles sont traduits en tahitien et enseignés dans les écoles religieuses. En 1818, le Pasteur Crook fonde la ville de Papeete, qui deviendra la capitale de l'île.

En 1819, Pomare II, sur l’initiative des missionnaires, instaure le premier code de lois tahitiennes, connu sous le nom de Code Pomare. Les missionnaires et Pomare II imposent ainsi l’interdiction de la nudité (obligation de porter des vêtements couvrant tout le corps), l’interdiction des danses et des chants, qualifiés d’impudiques, des tatouages et des parures de fleurs.

Dans les années 1820, l’ensemble des Tahitiens se convertit au protestantisme. Duperrey, qui accoste à Tahiti en mai 1823, témoigne de la transformation de la société tahitienne dans une lettre datée du 15 mai 1823 : « Les missionnaires de la Société Royale de Londres ont totalement changé les mœurs et les coutumes de ces habitants. L’idolâtrie n’existe plus parmi eux et ils professent généralement la religion chrétienne. Les femmes ne viennent plus à bord des bâtiments, elles sont même d’une réserve extrême lorsqu’on les rencontre à terre. (…) Les guerres sanglantes que ces peuples se livraient et les sacrifices humains n’ont plus lieu depuis 1816. »

Lorsque le 7 décembre 1821 Pomare II meurt, son fils Pomare III n’a qu’un an. Son oncle et les religieux assurent alors la régence, jusqu’au 21 mai 1824, date à laquelle les missionnaires procèdent à son couronnement, cérémonie inédite à Tahiti. Profitant de la faiblesse des Pomare, les chefs locaux récupèrent une partie de leur pouvoir et prennent le titre héréditaire de tavana (issu de l’anglais governor). Les missionnaires en profitent aussi pour modifier l’organisation des pouvoirs, et rapprocher la monarchie royale tahitienne d’une monarchie constitutionnelle plus proche du modèle anglais. Ils créent ainsi l’assemblée législative tahitienne qui siège pour la première fois le 23 février 1824.

En 1827, le jeune Pomare III meurt subitement, et c’est sa demi-sœur, Aimata, âgée de 13 ans, qui prend le titre de Pomare IV. Le pasteur Pritchard, consul d’Angleterre devient son principal conseiller et tente de l’intéresser aux affaires du royaume. Mais l’autorité de la Reine, bien moins charismatique que son père, est contestée par les chefs, qui ont reconquis une part importante de leurs prérogatives depuis la mort de Pomare II. Le pouvoir des Pomare est devenu plus symbolique que réel, et à plusieurs reprises la Reine Pomare, protestante et anglophile, demande en vain le protectorat de l’Angleterre.

Le protectorat français et la fin du royaume Pomare

En 1836, le conseiller de la reine, le pasteur Pritchard fait expulser deux pères catholiques français, Caret et Laval. En réaction, la France envoie en 1838 l’amiral Abel Aubert Du Petit-Thouars pour obtenir réparation. Une fois sa mission accomplie, l’amiral Du Petit-Thouars se dirige vers les îles Marquises, qu’il annexe en 1842. En Août 1842, l'amiral Du Petit-Thouars revient faire escale à Tahiti. Il s’allie alors avec des chefs de Tahiti hostiles aux Pomare et favorables à un protectorat français. Il leur fait signer une demande de protectorat en l’absence de leur reine, avant d’obliger cette dernière à ratifier le traité de protectorat. Avant même que le traité ne soit ratifié par la France, Mourenhout est nommé commissaire royal auprès de la reine Pomare.

Dans le cadre de ce traité, la France reconnait la souveraineté de l’Etat Tahitien. La reine est responsable des affaires intérieures, tandis que la France dirige les relations extérieures, et assure la défense et le maintien de l’ordre. Avec la signature du traité de protectorat débute une lutte d’influence entre les protestants anglais et les représentants de la République française. Pendant les premières années du protectorat, les protestants parviennent à conserver une grande emprise sur la société tahitienne, grâce à leur connaissance du pays et de sa langue. Dès 1843, le conseiller protestant de la reine, Pritchard, convainc celle-ci d’arborer le drapeau tahitien à la place du drapeau du protectorat. En représailles, l’amiral Du Petit-Thouars déclare l’annexion du royaume Pomare le 6 novembre 1843 et y installe le gouverneur Armand Joseph Bruat comme chef de la nouvelle colonie. L’annexion déclenche alors l’exil de la reine aux îles Sous le Vent, et après une période de troubles, c’est une véritable guerre franco-tahitienne qui débute en mars 1844. La guerre se termine en décembre 1846, et en faveur des Français. La reine revient d’exil en 1847 et accepte de signer une nouvelle convention qui réduit considérablement ses pouvoirs au profit de ceux du commissaire. Les Français règnent désormais en maîtres sur le royaume de Tahiti. En 1863, ils mettent fin à l’influence britannique en remplaçant les missions protestantes britanniques par la Société des missions évangéliques de Paris.

A la même époque environ un millier de Chinois, majoritairement cantonnais, sont recrutés à la demande d'un planteur de Tahiti, William Stewart, pour travailler dans la grande plantation de coton d’Atimaono. Lorsque l’entreprise fait faillite en 1873, certains travailleurs chinois rentrent dans leur pays, mais un groupe important reste à Tahiti et se mêle à la population.

En 1866 sont créés les conseils de districts, élus, qui se voient attribués les pouvoirs des chefs traditionnels héréditaires. Dans le contexte de l'assimilation républicaine, ces conseils essayent malgré tout de protéger le mode de vie traditionnel des populations locales. Mais de façon générale, la société traditionnelle tahitienne subit une crise durable, les structures sociales anciennes ayant volé en éclat sous l’influence des missionnaires puis des républicains.

En 1877, la reine Pomare meurt après 50 ans de règne. Son fils, Pomare V lui succède alors sur le trône. Le nouveau roi se montre peu investi dans les affaires du royaume, et lorsqu’en 1880 le gouverneur Chessé, soutenu par des chefs tahitiens, le pousse à abdiquer en faveur de la France, il accepte. Le 29 juin 1880, il cède à la France le royaume de Tahiti ainsi que les îles qui en dépendent. Devenue une colonie, Tahiti perd alors toute souveraineté. Le 14 juillet 1881, sous les cris de « Vive la République » la foule célèbre l'appartenance de la Polynésie à la France lors du premier Tiurai (fête nationale et populaire). En 1890, Papeete devient une commune de la République.

En 1903, sont créés les Établissements Français d’Océanie, qui rassemblent Tahiti, les autres îles de la Société, les îles Australes, les îles Marquises et les Tuamotu.

Tahiti au XXe siècle

À partir de 1903, l'histoire politique de Tahiti est indissociable de celle des Établissements français de l'Océanie, qui, de colonie, deviennent territoire français d'outre-mer en 1946 (Constitution de la IVe République) et reçoivent en 1957 le nom de Polynésie française. En 1977, la Polynésie obtient un statut d'autonomie, renforcé en 1984 (statut d'autonomie interne). En 2004, une nouvelle étape est franchie : le territoire devient un pays d'outre-mer (POM).

Durant cette période, le développement de l'île de Tahiti et de sa capitale, Papeete, s'accélère. A partir de 1903, Papeete devient ainsi le principal comptoir des Établissements Français de l’Océanie puis leur capitale politique et administrative. Le premier quart du XXe siècle est marqué par une seconde vague d'immigration chinoise, qui investit massivement le secteur du commerce et s'intègre moins bien que la première vague.

Le 22 septembre 1914, deux croiseurs allemands cherchent à se ravitailler dans le port de Papeete. Devant la résistance de l'armée française, ils coulent un navire français et bombardent le centre-ville de Papeete. En novembre et décembre 1918, Tahiti est ravagée par une épidémie de grippe espagnole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la colonie se rallie dès 1940 à la France libre et le commandant Félix Broche rassemble plusieurs centaines de volontaires pour rejoindre les Forces françaises libres.

Avec l'avènement de la Ve République, la fin des années 50 et le début des années 60 marque un tournant décisif pour le développement économique de l'île. Tahiti est dotée d'importantes infrastructures : construction à partir de 1958 de l'Aéroport International Tahiti Faa'a, installation en 1962 du QG du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), extension consécutive du port de Papeete. Le tournage de la super-production Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando contribue au développement économique de l'île. L'État français fait aussi de gros investissements pour développer les équipements et les services publics, ce qui, conjugué avec le désenclavement de l'île, provoque à la fois un exode rural vers Papeete, et un afflux massif de population sur l'île. Le secteur tertiaire se renforce considérablement dans la capitale. C'est le début du phénomène de macrocéphalie urbaine sur Tahiti.

Par ailleurs, grâce à la politique volontariste de l'Etat, l'île de Tahiti rentre progressivement dans le moule républicain et rattrape son retard par rapport à la métropole. En 1964, les Chinois de Tahiti se voient attribuer la nationalité française et en 1971, les districts de Tahiti (ou parfois un groupe de districts) sont élevés au rang de commune.

A partir des années 70, une nouvelle dynamique culturelle émerge sur l'île, avec un renouveau de la culture tahitienne, qui se réfère à un « âge d'or pré-colonial ». Pour renouer avec l'identité culturelle abandonnée suite à l'arrivée des missionnaires, de nombreuses institutions et manifestions sont créées : la Maison des Jeunes et de la Culture (Fare Tahiti Nui), l'Académie tahitienne (Fare Vana'a, créée en 1975), le Musée de Tahiti et des Îles (créé en 1977). Ce renouveau s'exprime aussi par la multiplication des fouilles archéologiques, les expositions artisanales et le nouvel essor du tatouage ma'ohi à partir des années 80. De même, les festivités du Heiva, chaque mois de juillet, remettent à l'honneur les danses, les jeux et les sports traditionnels.