Système international d'unités - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

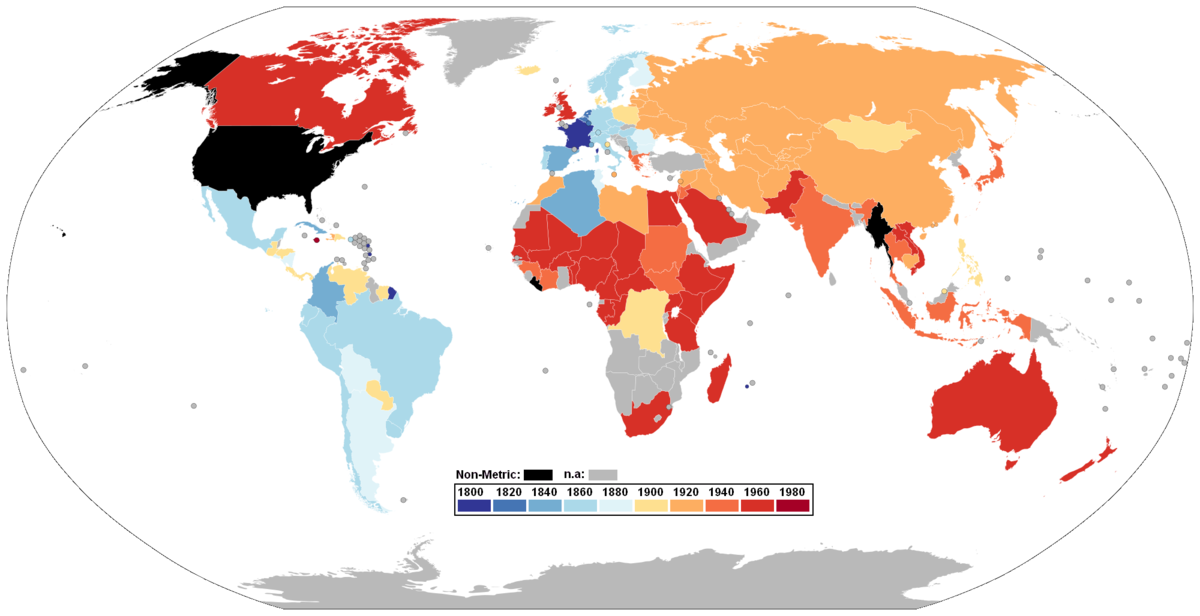

Utilisation dans le monde

La plupart des pays du monde ont fait du système international leur système officiel d'unités. En Asie de l'Est cela fut au début du XXe siècle. Cette action (passer officiellement d'un système d'unités national au système métrique) s'appelle métrification. Il est, de plus, légal d'utiliser le système international d'unités dans tous les pays du monde.

En 2008, seuls trois pays dans le monde n'ont pas officiellement migré vers le système international : les États-Unis, le Libéria, la Birmanie. Cependant, aux États-Unis, l'usage du système métrique est de plus en plus répandu parmi les scientifiques.

Au Royaume-Uni, l'usage du système métrique est obligatoire dans les domaines du commerce, de la santé publique, de la sécurité et de l'administration (bien que l'équivalent en unités impériales soit toléré), sauf pour la vente de la bière (et de lait dans des contenants réutilisables), la signalisation routière et les transactions de métaux précieux. À cette liste il faut également ajouter les domaines dans lesquels l'usage d'unités non métriques est autorisé dans la plupart des autres pays (aviation, navigation, etc.). Contrairement à une idée reçue, le système international est donc officiellement adopté au Royaume-Uni.

La plupart des unités de mesures non-métriques sont définies à partir des unités du Système international. Par exemple, le National Institute of Standards and Technology édite une table des définitions des unités de mesure américaines à partir des unités métriques.

Histoire et évolutions

Avant la Révolution française : premières ébauches d'un système d'unités universel

La première tentative notable d'établir des unités universelles (c'est-à-dire fondées sur des phénomènes physiques reproductibles) est sans conteste celle de John Wilkins, un scientifique anglais membre de la Royal Society, qui définit en 1668 une longueur puis un volume universels et enfin une masse universelle (celle de la quantité d'eau de pluie contenue dans un cube de côté valant la longueur universelle). La longueur universelle ainsi définie est prise comme valant 38 pouces de Prusse (approximativement 993,7 mm) soit environ celle d'un pendule simple dont la demi-période des petites oscillations est d'une seconde.

En 1675, le savant italien Tito Livio Burattini renomme la mesure universelle de John Wilkins mètre et en prend pour définition exacte celle du pendule précédemment décrit (et non plus 38 pouces de Prusse), aboutissant ainsi à une longueur de 993,9 mm. Cette valeur dépend cependant de l'accélération de la pesanteur et varie donc légèrement d'un lieu à l'autre.

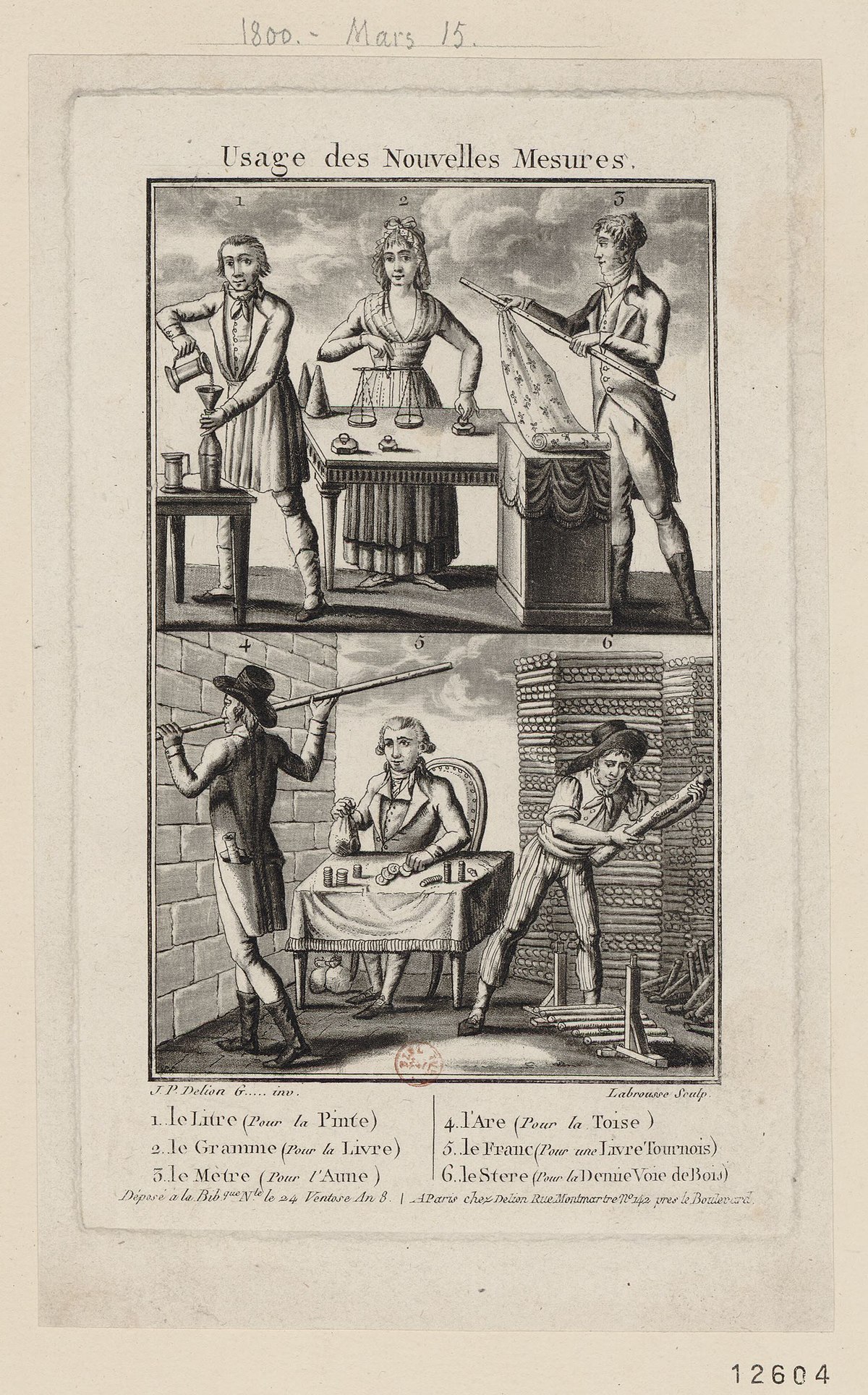

La Révolution française et la naissance du système métrique

En 1790, l'Assemblée nationale constituante se prononce, sur proposition de Talleyrand, pour la création d'un système de mesure stable, uniforme et simple, et c'est l'unité de Burattini qui est choisie comme unité de base. Suite à la remarque (voir supra) sur ce que la longueur du pendule battant la seconde n'est pas la même selon l'endroit où on se trouve, c'est finalement la dix millionième partie d'un quart de méridien qui est choisie provisoirement en 1793. Avec le mètre sont définies les unités de volume et de masse : on crée ainsi le système métrique décimal, permettant de convertir plus aisément les unités puisque désormais, pour passer d'une unité à ses multiples (et sous-multiples), il suffit de déplacer la virgule. Cette même année, l'Assemblée nationale prévoit la création d'étalons pour le mètre et le grave (nom original du kilogramme). La définition ainsi choisie est définitivement adoptée le 18 Germinal an III (7 avril 1795) par décret de la Convention nationale française. Ce système métrique est alors désigné par le sigle MKpS, pour mètre, kilogramme-poids, seconde.

Les étalons du mètre et du grave, en platine, prévus par les décrets de l'Assemblée nationale sont déposés aux Archives nationales de France le 4 Messidor an VII (22 juin 1799), ce qui est parfois considéré comme l'acte fondateur du système métrique.

Introduit par la loi du 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795), le système métrique a été rendu obligatoire en France à l'occasion de son cinquième anniversaire par l'arrêté du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800), l'emploi de tout autre système étant interdit.

Après la Restauration française, le système métrique est aboli en France (les noms des unités avaient été modifiés en 1800 puis le système métrique proprement dit fut retiré en 1812). C'est le Royaume-Uni des Pays-Bas (qui regroupe alors les futurs pays du Benelux) qui le réadopte le premier en 1816, sur l'impulsion de son souverain Guillaume Ier des Pays-Bas, quatorze ans avant la révolution française de 1830 qui signe sa réintroduction en France.

En France, depuis la loi du 4 juillet 1837, l'emploi d'autres unités dans les actes administratifs officiels est passible d'amendes.

Évolutions du système métrique au XIXe siècle

En 1832, Gauss travaille pour l'application du système métrique comme système d'unités cohérent en sciences physiques. Il établit des mesures absolues du champ magnétique terrestre en utilisant un système d'unités fondé sur les unités centimètre, gramme et seconde parfois appelé « Système de Gauss ».

Dans les années 1860, Maxwell et Thomson s'impliquent au sein de la British Association for the Advancement of Science (BA), fondée en 1831, pour la mise en place d'un système d'unités composé d'unités de base et d'unités dérivées. Ceci aboutit en 1874 à la création du « système CGS » fondé sur les unités centimètre, gramme et seconde.

Dans les années 1880, la BA et le Congrès international d'électricité, ancêtre de la Commission électrotechnique internationale, s'accordent sur un système d'unités pratiques, parmi lesquelles l'ohm, le volt et l'ampère.

Depuis la fondation de la Convention du Mètre

La Convention du Mètre est créée en 1875 et instaure le Bureau international des poids et mesures (BIPM), le Comité international des poids et mesures (CIPM) et la Conférence générale des poids et mesures (CGPM). La 1re CGPM a lieu en 1889 et adopte de nouveaux prototypes pour le mètre et le kilogramme. Le système d'unités consacré est donc le « système MKS », du nom de ses unités de base, le mètre, le kilogramme et la seconde.

En 1901, le physicien Giorgi avait montré qu'il était possible de combiner les unités électriques à celles du système MKS en ajoutant à ce dernier une unité électrique. La discussion de cette proposition par des organisations internationales parmi lesquelles l'Union internationale de physique pure et appliquée (IUPPA) et la Commission électrotechnique internationale aboutit en 1946 à l'adoption par le CIPM du « système MKSA », fondé sur le mètre, le kilogramme, la seconde et l'ampère. En 1954, après une enquête du BIPM ayant commencé en 1948, la CGPM entérine l'adoption des unités de base supplémentaires que sont l'ampère, le kelvin et la candela.

Il reste alors peu d'étapes avant l'achèvement du système métrique tel que nous le connaissons. Tout d'abord, lui donner son nom actuel (Système international d'unités avec comme abréviation internationale SI). C'est chose faite en 1960. Ensuite, lui adjoindre comme dernière unité la mole, ce qui est fait en 1971.