Système électoral - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects théoriques

Les différents systèmes électoraux possèdent certains avantages et certains inconvénients. Pour déterminer le système de vote qui correspond le mieux à l'objectif de l'organisateur, ont été précisés des critères de systèmes de vote. Ils permettent de faciliter le choix de l'organisateur mais il n'existe aucun système de vote vérifiant tous les critères inventoriés.

Justice mathématique d’un système électoral

La recherche d'un système juste (et donc, a priori, proportionnel) repose sur sa capacité à transposer efficacement les voix en sièges. D'après Pierre Martin, la justice d'un système électoral doit être appréciée sur la base de trois critères : l'indice de représentativité, la monotonie et la disproportionnalité.

L'indice de représentativité est le rapport entre les électeurs effectivement représentés, c'est-à-dire ayant voté pour un candidat élu ou pour une liste ayant reçu des sièges, et l'ensemble des électeurs. Reprenons les résultats fictifs utilisés précédemment :

| Voix | % | |

|---|---|---|

| Parti A | 49 000 | 41,5 % |

| Parti B | 38 000 | 32,2 % |

| Parti C | 22 000 | 18,6 % |

| Parti D | 9 000 | 7,6 % |

| TOTAL | 118 000 | 100 % |

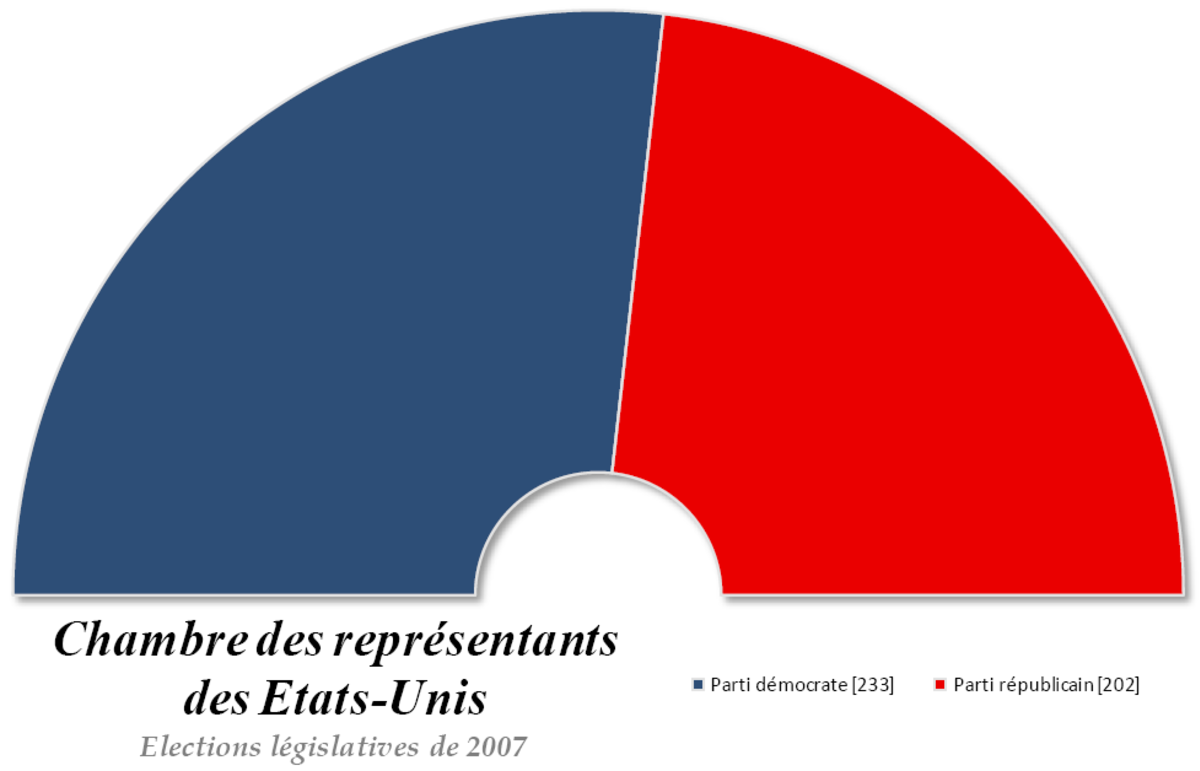

Si le mode de scrutin employé est de type majoritaire à un tour, seul le candidat du Parti A sera élu (ou seule sa liste aura des sièges). La représentativité du résultat est donc de 41,5 %. Si au contraire on répartit 8 sièges entre les différentes listes avec la méthode d'Hondt de la plus forte moyenne, A obtiendra quatre sièges, B trois, C un et D aucun. La représentativité est ici de 92,4 %. Cet indice est très utile pour différencier un vrai système proportionnel d'un autre qui le serait par hasard, comme par exemple celui de la Chambre des représentants des États-Unis, où la répartition des sièges est très proche de celle des suffrages des électeurs. Pourtant ses membres sont tous élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. En réalité, la proportionnalité globale est forte mais l'indice de représentativité faible, ce qui permet de le différencier d'un véritable mode de scrutin proportionnel.

La monotonie d'un mode de scrutin correspond à sa capacité à respecter dans la répartition des sièges l'ordre dans lequel sont arrivés les différents partis en termes de voix. Si tel parti obtient plus de voix qu'un autre, il apparaît juste que le premier obtienne plus de sièges que le second. L'exemple des élections législatives britanniques de 1951, abordé dans la partie sur les scrutins majoritaires, permet d'affirmer, par exemple, que le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour n'a pas du tout été monotone. Notons enfin qu'il est bien plus grave d'inverser l'ordre en sièges par rapport à l'ordre en voix pour les grands partis que pour les partis plus petits.

La disproportionnalité d'un système à une élection a été pour la première fois mesurée par des indices mis au point en 1882 par Victor D'Hondt puis en 1910 par André Sainte-Laguë. Le premier proposa de mesurer le maximum du rapport entre la proportion des sièges et la proportion des voix d'un même parti, tandis que le second proposa de calculer la somme, sur l'ensemble des partis, des carrés des différences entre la proportion de sièges reçus et celle des votes obtenus. Pour D'Hondt, il s'agissait d'abaisser le rapport maximum entre la proportion des sièges et celle des voix, et pour Sainte-Laguë, il fallait chercher à minimiser l'écart entre ces deux proportions.

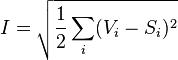

Admettons que dans notre exemple évoqué précédemment, les Partis A et B ne forment plus qu'un seul parti, même chose pour C et D. On obtiendrait alors les résultats suivants dans une circonscription donnée : 73,7 % pour le Parti AB et 26,3 % pour le Parti CD. Si deux sièges sont à pourvoir, la méthode d'Hondt les attribuera tous les deux au Parti AB, tandis que la méthode de Sainte-Laguë en donnera un à chacun des deux partis. Dans le premier cas, la représentativité est de 73,7 % et dans le second, elle est évidemment de 100 %. Par contre la méthode d'Hondt s'avère être plus monotone. Ces deux méthodes correspondent en fait à deux visions bien différentes de la disproportionnalité : la méthode d'Hondt cherche à éviter que beaucoup d'électeurs soient représentés par peu d'élus, tandis que celle de Sainte-Laguë tente de remédier au problème des électeurs non représentés. D'autres indices ont été proposés depuis, le plus abouti étant pour l'instant celui des moindres carrés de M. Gallaguer :

Où V et S représentent respectivement la part de voix et la part de sièges obtenues par chaque parti i.

Correspondance entre les modes de scrutin

De manière générale, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans une même circonscription, plusieurs correspondances entre les modes de scrutin peuvent logiquement être observées. Par exemple, la représentation proportionnelle appliquée dans ce cas de figure se mue en scrutin majoritaire uninominal, avec des propriétés différentes en fonction du système de calculs utilisé. De la même façon, un mode de scrutin plurinominal devient de facto uninominal en pareilles circonstances.

Les scrutins uninominaux correspondent donc à la fois à l'application la moins proportionnelle des systèmes proportionnels, et l'application la moins majoritariste des systèmes majoritaires. C'est la magnitude minimum, réduite à 1, qui provoque pareil phénomène. Le tableau suivant permet d'y voir plus clair :

| Scrutins majoritaires plurinominaux | Scrutins majoritaires uninominaux | Systèmes proportionnels |

|---|---|---|

| Plurinominal à un tour | Uninominal à un tour | Vote cumulatif, vote limité et RP |

| Plurinominal alternatif | Uninominal alternatif | Vote unique transférable |

| Plurinominal à deux tours | Uninominal à deux tours |

En passant de la première à la seconde colonne, on est dans une logique majoritaire, mais la proportionnalité augmente au fur et à mesure que la magnitude diminue. En passant de la seconde à la troisième colonne, on passe dans une logique proportionnelle, et pourtant la proportionnalité diminue en même temps que la magnitude diminue. On en déduira :

- que tous les systèmes proportionnels, en dehors du vote unique transférable, correspondent au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

- que le vote cumulatif et le vote limité sont proportionnels puisque leur proportionnalité diminue avec la magnitude, d'où leur classification dans la catégorie des systèmes pré-proportionnels ;

- que les systèmes proportionnels contraignant à une attribution des sièges directement après le premier vote, ils ne peuvent correspondre à des modes de scrutin majoritaire à plusieurs tours, quels qu'ils soient ;

- que les systèmes à classement préférentiel des candidats correspondent bien les uns aux autres.

Ces quatre remarques démontrent que si les modes de scrutin sont tous très variés et très différents les uns des autres, ils convergent au fond vers le même objectif, élire des représentants pour former une majorité et soutenir un gouvernement.

Le débat entre scrutin majoritaire et représentation proportionnelle

Les défenseurs de la représentation proportionnelle défendent généralement la justice de ce système électoral, qui permet une représentation plus ou moins exacte en sièges du poids en voix d'un parti ou d'une coalition politique. Face à cet argument de bon sens, les partisans des scrutins majoritaires insistent souvent sur la nécessité d'accorder au régime politique une stabilité indispensable à sa continuité. Cela les amène dès lors à affirmer que le mode de scrutin influence directement l'électorat, notamment via le principe du « vote utile ». En avantageant les grands partis lors de la répartition des sièges et en permettant, en principe, au parti ayant rassemblé le plus de voix d'obtenir une majorité absolue de représentants, les scrutins majoritaires aboutissent à la formation d'un gouvernement unicolore logiquement plus stable qu'un gouvernement de coalition.

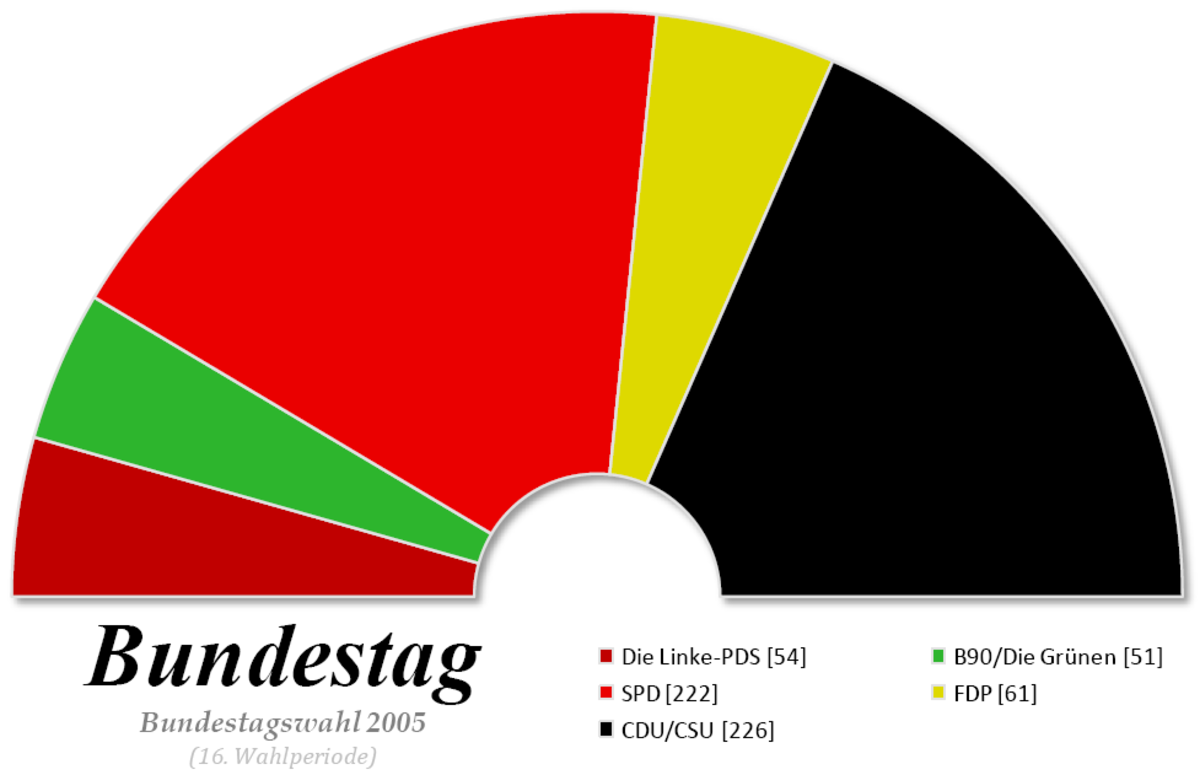

Pour les défenseurs des scrutins majoritaires, le système politique idéal serait un système bipartisan, avec une alternance politique possible uniquement entre deux grands partis, l'un ou l'autre disposant d'une majorité absolue de représentants au parlement. Les pays anglo-saxons, et tout particulièrement les États-Unis, ont plus ou moins réalisé cet idéal. À l'inverse, pour les partisans de la représentation proportionnelle, un bon système politique est un système au sein duquel les sièges au parlement, mais aussi le pouvoir sont partagés, en encourageant la formation de gouvernements de coalition. L'Allemagne et les pays scandinaves sont sans aucun doute les meilleurs exemples de ce type de système, avec en plus une tendance à la bipolarisation des forces politiques permettant une véritable alternance gouvernementale.

Dans d'autres pays, le principe de la coopération a été poussé à son paroxysme, comme la Suisse de 1919, date de l'instauration d'un système proportionnel, au 13 décembre 2007, date à laquelle l'Union démocratique du centre est passée dans l'opposition. Les principaux partis suisses se sont en effet très tôt mis d'accord pour se partager systématiquement les responsabilités gouvernementales. Cela a eu pour conséquence l'effondrement de la participation électorale à environ la moitié des électeurs inscrits, les élections n'ayant plus pour réel objectif que de tester la légitimité des différents partis au pouvoir. Même scénario au Liechtenstein, où les deux partis représentés au parlement se partagent le pouvoir depuis 1938, le plus fort obtenant le poste de chef du gouvernement et un plus grand nombre de ministères. On remarquera au passage que le nombre de partis représentés influence grandement les enjeux de cette stratégie de partage du pouvoir. On ne peut également s'empêcher de constater que, comme cela a été le cas en Autriche et en Suisse récemment, une radicalisation des partis de droite peut aboutir à une percée électorale de ces derniers et à un bouleversement brutal du mode de fonctionnement du système politique. Le retour à l'alternance bipolaire en Autriche a toutefois contribué à la régression de l'extrême droite à partir de 2002.

La représentation proportionnelle n'est donc pas synonyme d'instabilité ministérielle ni même de morcellement du paysage politique. Comme cela a été vu précédemment, il en va de même pour les scrutins majoritaires, qui ne garantissent pas forcément une forte polarisation politique et une bonne stabilité ministérielle. C'était même tout à fait l'inverse en France sous la Troisième République. Dans un cas de figure comme dans l'autre, les modes de scrutin produisent en réalité des effets qui dépendent largement de la nature du système politique dans le pays au sein duquel ils sont utilisés.

Au-delà des problèmes de justice de la représentation électorale et des préoccupations liées à la stabilité gouvernementale, on constate souvent que les défenseurs de la représentation proportionnelle d'une part, des scrutins majoritaires d'autre part, ont deux conceptions bien différentes de la vie politique. Les scrutins majoritaires correspondent en effet à des logiques d'affrontement tandis que les scrutins proportionnels sont plus tournés vers la coopération. Dans n'importe quel système politique démocratique, les phénomènes d'affrontement et de coopération sont présents, mais on constate que dans la grande majorité des cas, le mode de scrutin amplifie l'un ou l'autre de ces phénomènes. C'est donc aussi l'influence du mode de scrutin sur le système politique qui va déterminer les contours du débat tournant autour de cette question dans une démocratie représentative donnée.

Influence du mode de scrutin sur le système politique

Les analystes de la politique, au fur et à mesure que la diversité des modes de scrutin s'amplifiait, ont fini par noter que ces derniers ont des effets sur le système politique qui transcendent largement la transformation des voix en sièges. Les stratégies des différentes formations politiques concurrentes et le comportement des électeurs jouent également des rôles pouvant être déterminants.

Le politologue Maurice Duverger a synthétisé l'ensemble de ces analyses et en a conclu qu'elles répondent à trois « lois » fondamentales :

- La représentation proportionnelle tend à un système de partis multiples, rigides, indépendants et stables (des mouvements passionnels pouvant toutefois bouleverser cette logique).

- Le scrutin majoritaire uninominal à un tour tend à un système dualiste, avec alternance de grands partis ou coalitions indépendants les uns des autres.

- Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours tend à un système de partis multiples, souples, relativement stables et fortement dépendants les uns des autres, tout en conservant la logique du dualisme (notamment via l'exclusion de la représentation des partis moyens n'ayant pas d'alliés suffisamment puissants).

M. Duverger a donc présenté les systèmes partisans comme une simple production des modes de scrutin. Ses conclusions ont été vivement critiquées par plusieurs autres analystes politiques. À titre d'exemple, Georges Lavau pense au contraire que la sociologie et l'histoire d'un pays influencent eux aussi considérablement son système politique, le mode de scrutin n'occupant qu'une place secondaire au sein des facteurs explicatifs. L'entretien du débat a ensuite amené M. Duverger à nuancer ses propos. De manière générale, les caractères des systèmes partisans répondent aux logiques évoquées par ces deux analyses.

On a parfois tendance à surestimer l'influence des systèmes électoraux d'un pays sur son système partisan. S'il paraît évident que la justice plus ou moins grande de la représentation des différentes forces politiques qu'ils permettent a un réel impact sur la composition politique des assemblées et sur les systèmes d'alliances des partis politiques, les modes de scrutin n'influencent jamais directement la structuration des systèmes partisans. Quant à la répartition des votes, cette influence est souvent trop faible pour être déterminante. Comme l'a justement affirmé Pierre Martin, « les modes de scrutins peuvent fabriquer des majorités parlementaires, pas des systèmes partisans », allant ainsi à l'encontre de l'opinion de nombreux défenseurs des systèmes majoritaires.

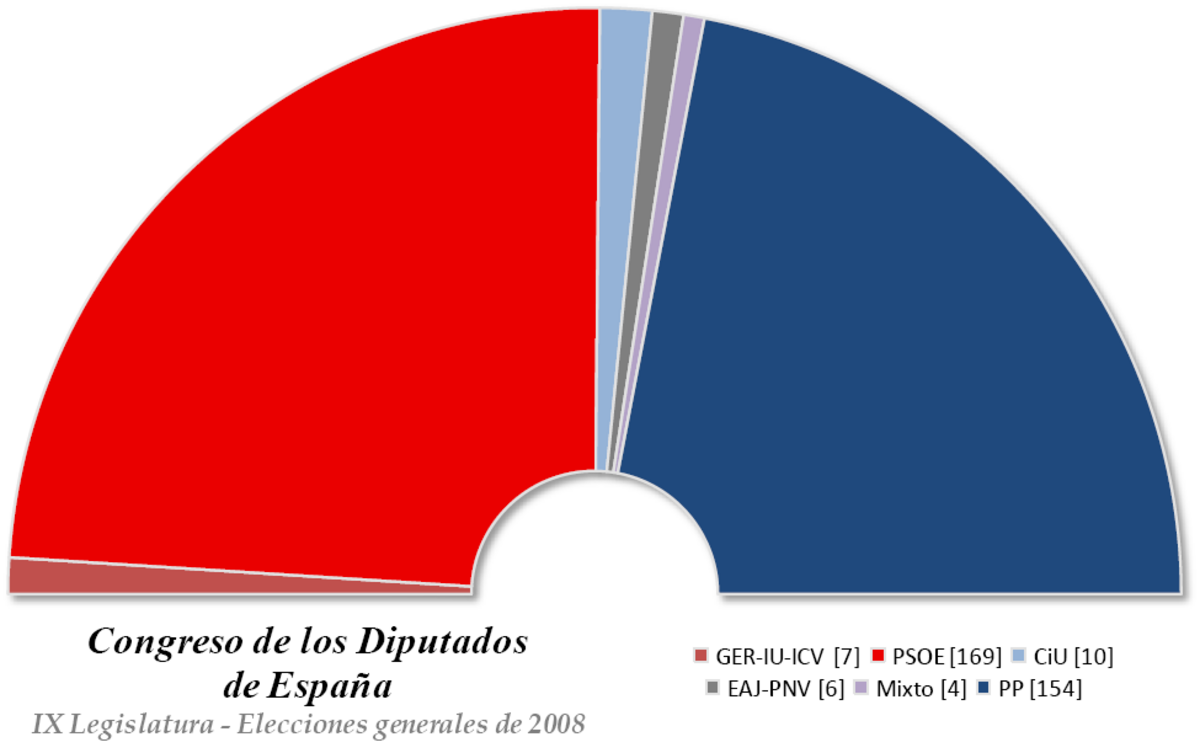

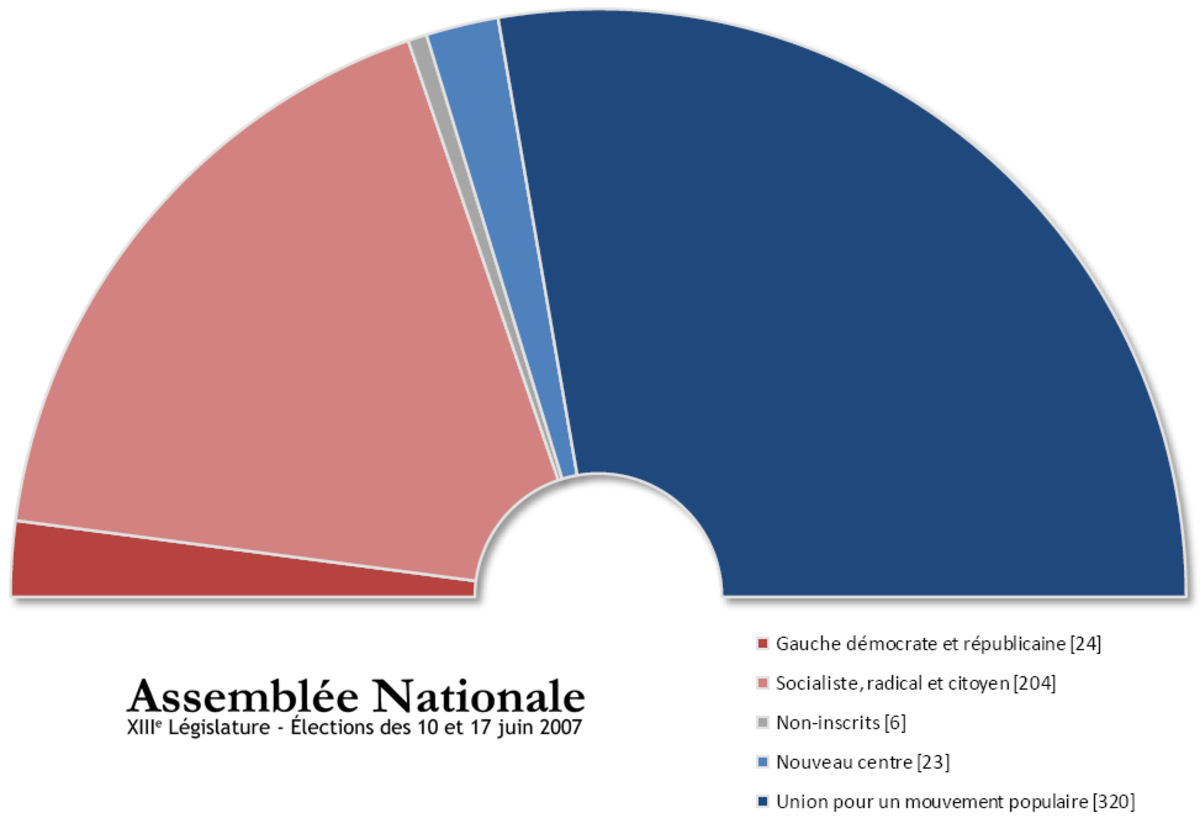

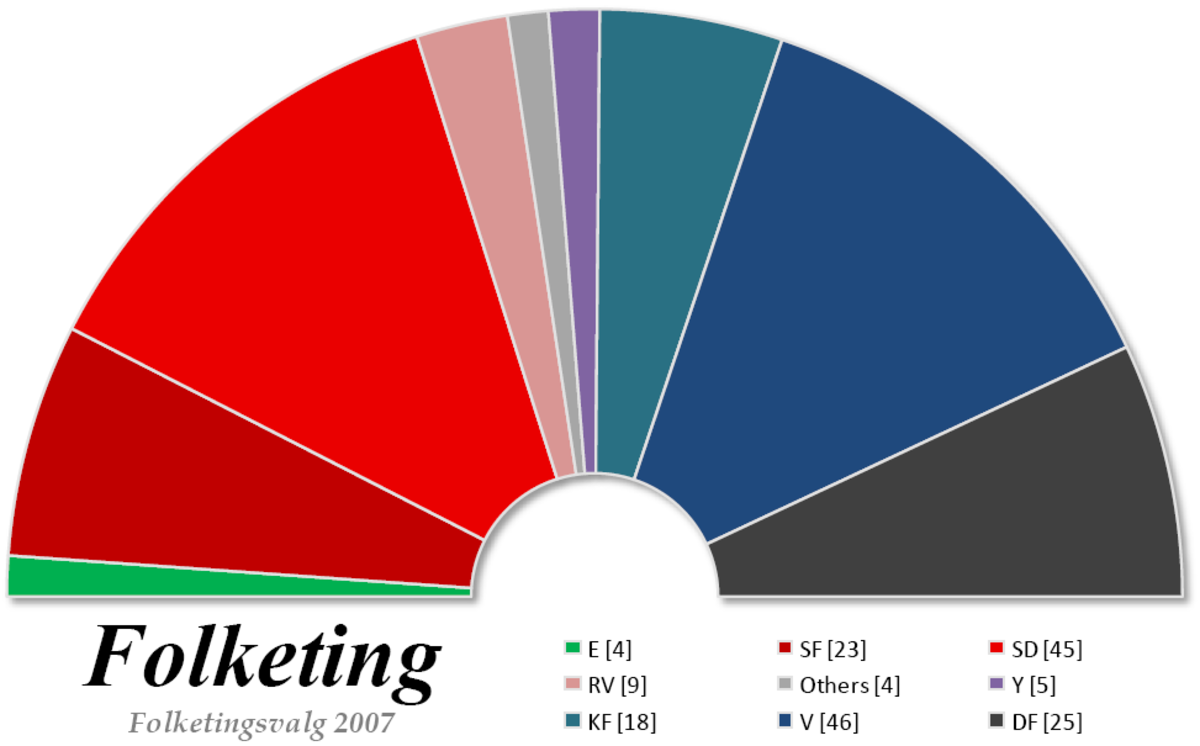

D'après Arend Lijphart, il est plus exact de parler de correspondances entre les systèmes partisans et les systèmes électoraux, plutôt que d'affirmer que les seconds conditionnent les premiers. Par exemple, le scrutin majoritaire uninominal à un tour correspond souvent à des systèmes bipartisans, tandis que les systèmes majoritaires à préférences multiples ordonnées ou à deux tours font intervenir le jeu des alliances entre les partis, correspondant donc plutôt à des systèmes bipolarisés. Dans le premier cas, les alliances électorales prennent la forme de répartitions de candidats de différents partis, membres d'une même alliance, dans différentes circonscriptions. Dans le second cas, des accords de désistements entre candidats membres de partis alliés sont passés entre les deux tours, en plus du système de répartition de circonscriptions dès le premier tour. Les systèmes proportionnels, bien moins contraignants, amènent les différents partis politiques, même s'ils sont alliés, à se présenter séparément devant les électeurs (exception faite du système de Hare). Les exemples illustrés ci-contre permettent de valider cette analyse tout en y apportant une contradiction avec l'exemple espagnol.

L'impact des systèmes électoraux sur la stabilité d'un système politique donné ne va pas non plus de soi. Les scrutins majoritaires allant forcément de pair avec la stabilité gouvernementale et les scrutins proportionnels allant systématiquement dans le sens inverse est un raisonnement faux qui a déjà été contredit par l'histoire d'innombrables fois. La stabilité ministérielle dépend bien plus de la structuration idéologique du système partisan et de certaines règles du parlementarisme, comme le montrent particulièrement bien les exemples français et italiens. À la fin de la Troisième République française, l'instabilité ministérielle était devenue la règle, alors que les députés étaient tous élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours (exception faite de courtes périodes au cours desquelles ont été utilisés des systèmes mixtes, comme en 1919). La situation était en tous points comparable à celle de la Quatrième République qui lui succèdera, alors que les membres de l'Assemblée nationale étaient élus à la représentation proportionnelle puis via un système mixte à partir de 1951. Le mode de scrutin n'a donc en aucun cas été un facteur déterminant de l'inefficacité de ces régimes. La puissance du Parti communiste français, alors aligné sur la politique de l'URSS de Staline, sous la Quatrième République permet en outre de douter que le scrutin majoritaire eut été vraiment apte à garantir un bon fonctionnement du régime, en donnant, par exemple, une majorité de députés au PCF. La proportionnelle intégrale en vigueur sous la République allemande de Weimar a également longtemps empêché les nazis de devenir majoritaires au Reichstag, malgré leurs excellents résultats électoraux au début des années 1930. On peut dans ces conditions difficilement affirmer qu'un système soit forcément meilleur qu'un autre.

En revanche, il est important de noter, comme le souligne Pierre Martin, que les systèmes majoritaires correspondent à des systèmes politiques valorisant la concurrence et l'affrontement, tandis que les systèmes proportionnels correspondent plutôt à des systèmes politiques valorisant la coopération, sans pour autant être incompatibles avec des systèmes politiques bipolarisés (Suède, Danemark). À titre d'exemple, le choix de la représentation proportionnelle par l'Afrique du Sud à partir de 1994 correspondait à un souhait de formation d'un gouvernement d'union nationale. Au sortir de l'apartheid, ce pays avait besoin d'un système favorisant la coopération plutôt que le conflit.