Système électoral - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les différents modes de scrutin et systèmes électoraux

Types de système électoraux |

|---|

|

Comme le dit métaphoriquement Michel Hastings, les systèmes électoraux permettent « la transmutation des voix en sièges, moment alchimique où le choix de l'électeur se métamorphose en représentant élu, comme le vil plomb en or ». On distingue généralement trois grandes « familles » de systèmes électoraux (ou modes de scrutins).

- La première regroupe les modes de scrutin majoritaire, régis par la logique du VAE VICTIS (malheur au vaincu en latin) "le vainqueur gagne tout", autrement dit le candidat ou la liste de candidats arrivé premier est le seul représenté.

- La seconde regroupe les modes de scrutin proportionnel, qui s'efforcent d'attribuer des représentants à toutes les formations politiques en fonction de leurs résultats respectifs.

- Enfin la famille des scrutins mixtes regroupe tous les systèmes électoraux combinant les effets des systèmes issus des deux autres familles.

- Il existe un dernier mode de scrutin qui est très peu utilisé de nos jour : c'est le tirage au sort (dans la Grèce antique c'est ainsi que l'on désignait les represantant du peuple ; on peut également citer le choix des juré pour un procès).

Les modes de scrutin en vigueur dans les différentes Nations sont extrêmement nombreux et variés à tous points de vue. Cela se doit à une pluralité de facteurs (historiques, culturels, géographiques) et aux priorités envisagées per les législateurs lors de l’écriture du texte de loi. Celui-ci doit, précisément, satisfaire à deux exigences très différentes :

- au niveau micro-électoral, il faut adopter de règles permettant de choisir les personnes chargées de composer l’assemblée élective; et

- au niveau macro-électoral, il faut adopter de règles permettant d’établir le nombre de sièges attribué à chaque parti et - par conséquent - son poids au sein de l’assemblée élective ;

l’un ou l’autre niveau étant considéré prioritaire en raison du moment historique où chaque loi a eu naissance.

Certains modes de scrutins affiliés à deux familles différentes peuvent même avoir des aboutissements similaires en termes de représentation, alors qu'ils fonctionnent différemment. Cela dépend d’une pluralité de facteurs assez difficiles à reconnaître, et notamment : distribution des électeurs entre les circonscriptions, nombre des circonscriptions, nombre des partis, nature des partis (unitaires ou de coalition), rapports entre les pouvoirs constitutionnels, coexistence de différentes formules électorales (au niveau national, régional, municipal), culture nationale en matière d’élections. Les formules majoritaires uninominales constituent une sorte de paradoxe dans la dite dualité, parce que leur résultat ultime (au niveau macro-électoral) est de donner naissance à une puissante majorité, disposant d’un nombre de sièges plus élevé (en pourcentage) que les votes obtenus ; mais elles ne règlent que le niveau micro-électoral, parce que l’électeur n’est appelé qu’à exprimer son choix pour l’un des candidats de sa circonscription.

C'est pourquoi, au sein même des trois familles, on distingue plusieurs « catégories » de systèmes. Ne seront décrits que ceux ayant servi dans le cadre d'élections, et non ceux relevant seulement de la théorie (tout au plus seront-ils évoqués).

Divers exemples d'application des différents systèmes électoraux et modes de scrutin seront opérés sur la base de résultats électoraux fictifs, répertoriés dans le tableau suivant :

| Voix | % | |

|---|---|---|

| Parti A | 49 000 | 41,5 % |

| Parti B | 38 000 | 32,2 % |

| Parti C | 22 000 | 18,6 % |

| Parti D | 9 000 | 7,6 % |

| TOTAL | 118 000 | 100 % |

Les modes de scrutin majoritaire

Les modes de scrutins majoritaires regroupent les modes de scrutin caractérisés par une victoire de ou des personnes ayant obtenues davantage de voix que leurs concurrents. Dans un scrutin de type majoritaire, l'objectif est généralement de dégager une majorité forte et uniforme, susceptible de gouverner sans entraves.

Ici, le candidat ou le groupe de candidats élu(s) sera celui ayant obtenu le plus de suffrages, aidé en cela par de larges mouvements d'opinion et une vaste assise électorale.

Les effets recherchés via l'usage d'un scrutin majoritaire ont des conséquences très importantes sur la manière dont votent les électeurs, la transcription des voix en sièges et, de fait, le fonctionnement du système politique dans une démocratie représentative. Les modes de scrutin majoritaires combinent donc une certaine efficacité, brutale et indiscutable, pour la formation de majorités aptes à gouverner, à de nombreux défauts, en particulier au niveau de la représentation du corps électoral, qui leur valent des critiques importantes.

On distingue d'une part les scrutins majoritaires uninominaux (élection d'une seule personne), et d'autre part les scrutins majoritaires plurinominaux (élection d'un groupe de personnes).

Scrutins uninominaux

La catégorie des scrutins uninominaux regroupe tout mode de scrutin où une seule personne est élue pour un territoire donné (un pays ou une circonscription). Ces systèmes impliquent que seul le candidat ayant rassemblé une majorité absolue ou relative de suffrages exprimés soit élu. Ils peuvent être utilisés autant pour des élections législatives que présidentielle.

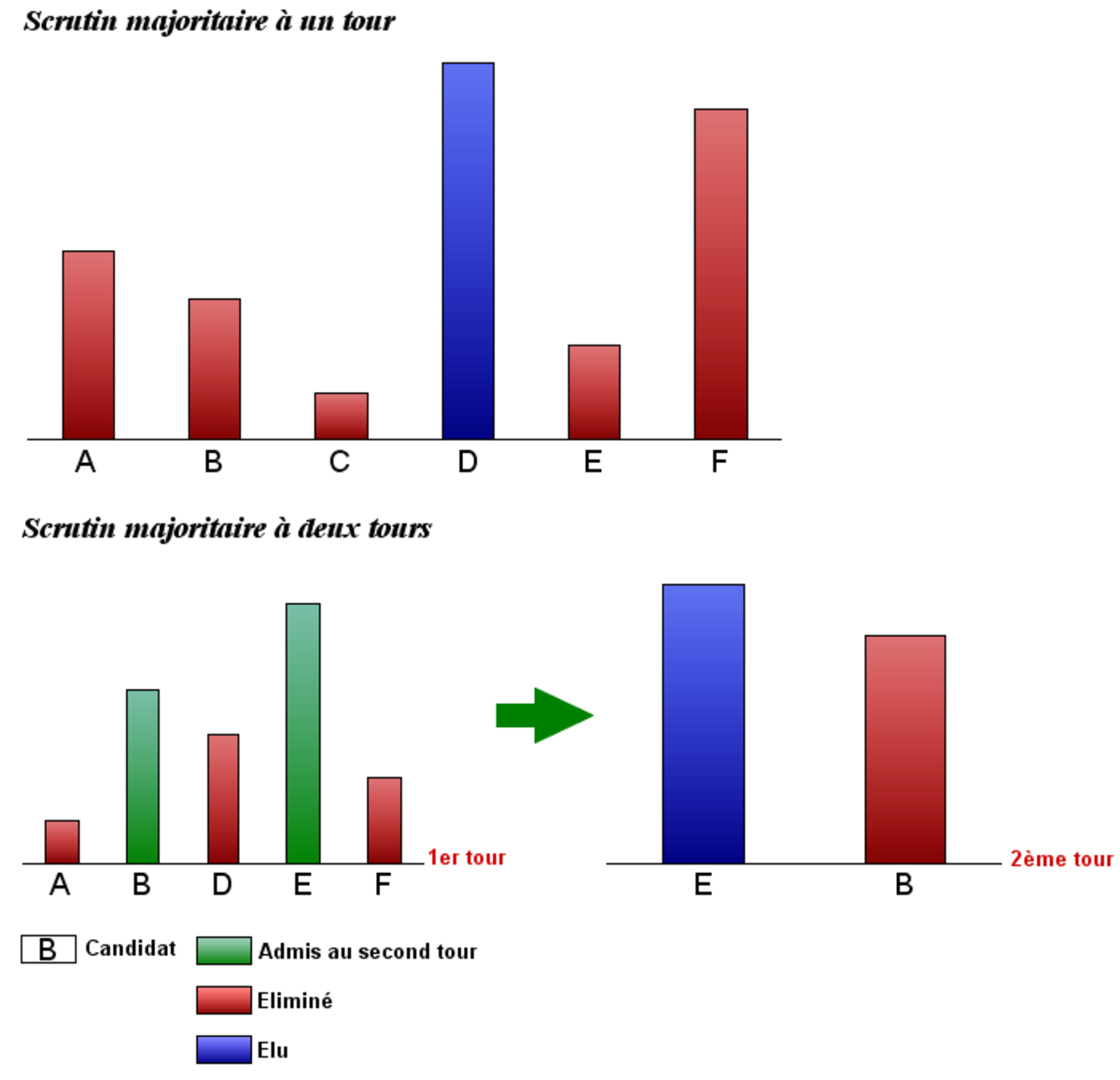

Le scrutin majoritaire à un tour

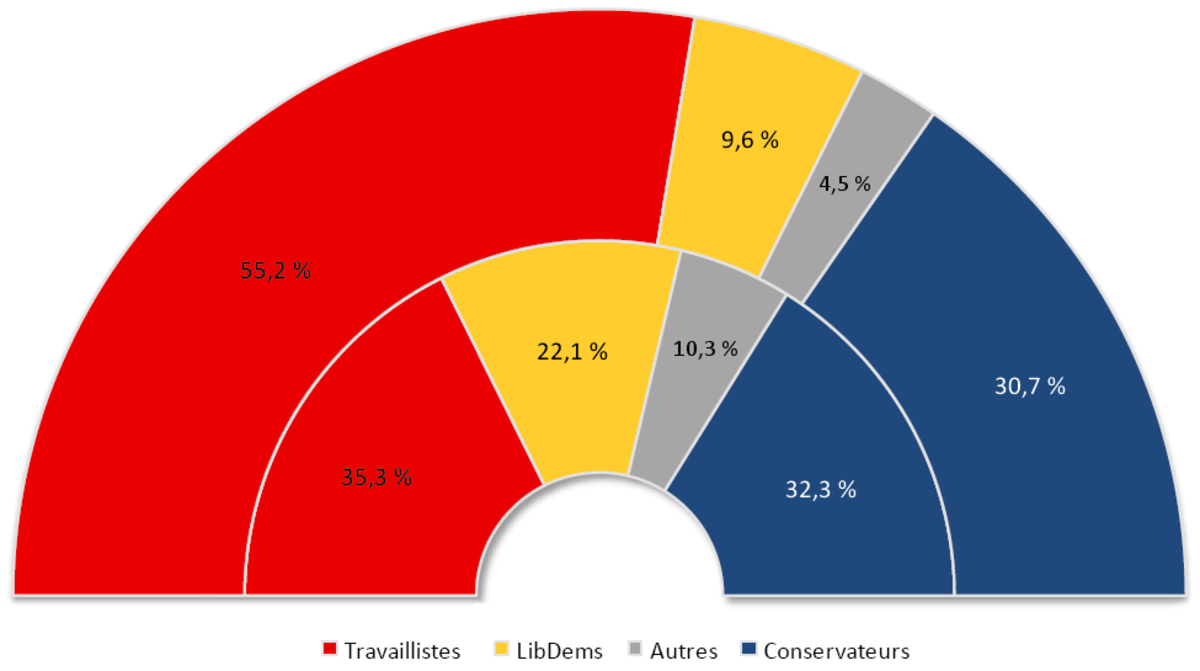

Le mode de scrutin majoritaire à un tour (aussi appelé Pluralité), est un mode de scrutin reconnu pour sa grande simplicité. Le candidat ayant rassemblé le plus de voix sur un territoire donné est élu en toutes circonstances. Une majorité relative de voix suffit pour gagner une élection, c'est-à-dire qu'il est possible que le candidat élu recueille moins de la moitié des voix exprimées. Les démocraties anglo-saxonnes, notamment le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, l'utilisent abondamment, en particulier pour l'élection de leurs parlementaires. Lorsqu'il est utilisé lors des élections législatives, le scrutin majoritaire uninominal à un tour est caractérisé par une très forte tendance à mal traduire en nombre d'élus le poids réel d'une formation politique au sein de l'électorat.

Il amplifie souvent de manière considérable la victoire de la formation politique arrivée en tête, lui attribuant une part des sièges bien supérieure à sa part des voix. En fonction des circonstances, il peut aussi conduire à une surreprésentation, certes moins forte, ou à une sous-représentation plus ou moins prononcée du parti ou de la coalition arrivé(e) en seconde position. Enfin les autres formations politiques présentant des candidats sont généralement lourdement sanctionnées : les petits partis sont presque constamment laissés pour compte, à moins que leurs appuis se concentrent dans des circonscriptions électorales particulières.

Ce mode de scrutin déforme les résultats d'une élection en permettant une répartition des sièges entre les différents partis très différente de l'expression de la volonté du corps électoral. Il se peut même qu'un parti majoritaire en voix se retrouve minoritaire en sièges, comme cela s'est produit au Royaume-Uni lors des élections de 1951 : les travaillistes, avec 48,8 % des suffrages exprimés, ont obtenu 295 sièges, contre 302 aux conservateurs qui n'avaient pourtant rassemblé que 44,3 % des voix.

| Voix | % | Résultat | |

|---|---|---|---|

| Candidat A | 49 000 | 41,5 % | ÉLU |

| Candidat B | 38 000 | 32,2 % | Battu |

| Candidat C | 22 000 | 18,6 % | Battu |

| Candidat D | 9 000 | 7,6 % | Battu |

| TOTAL | 118 000 | 100 % |

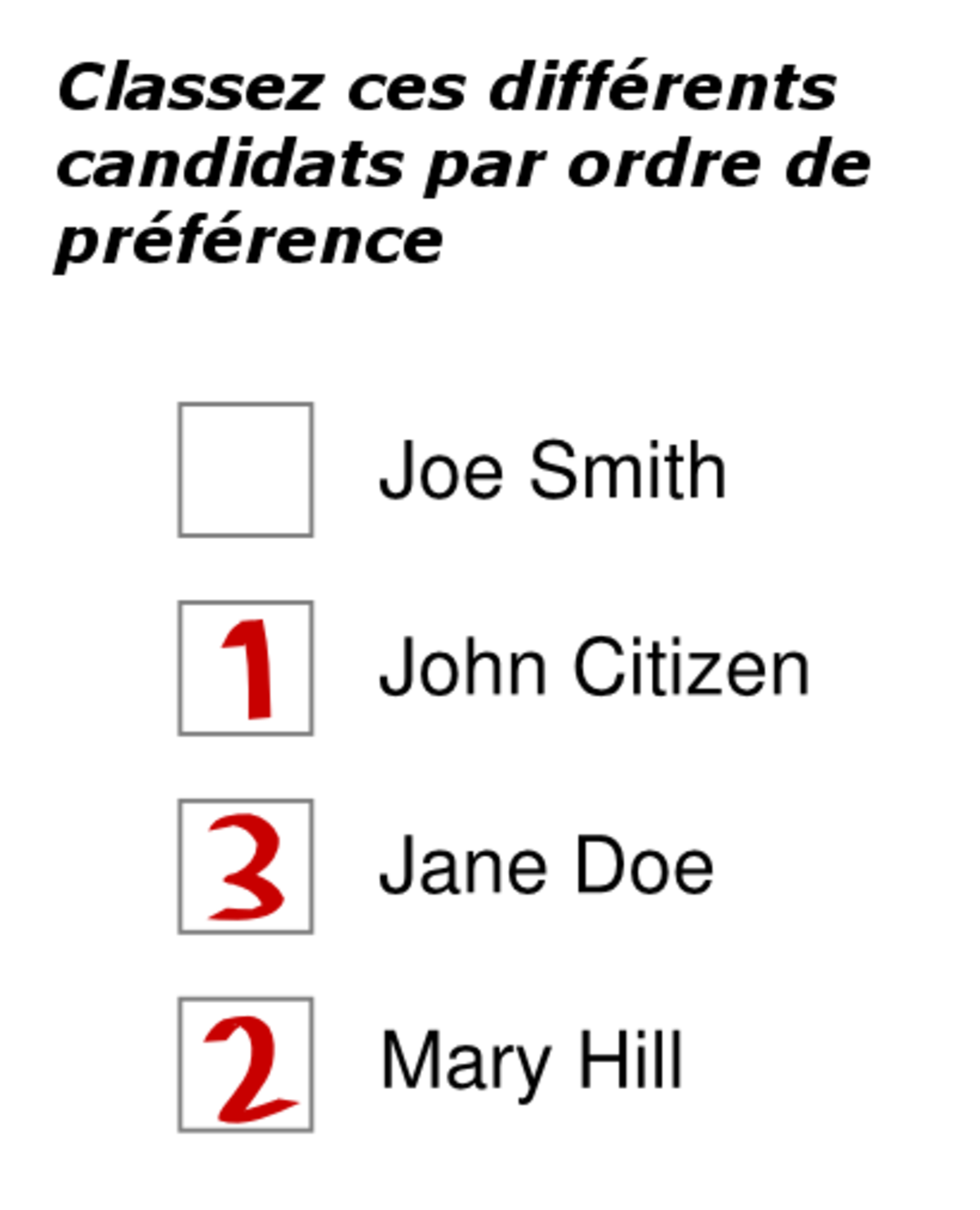

Le vote alternatif

Le vote alternatif, mode de scrutin inspiré de celui évoqué précédemment, est un système électoral à préférences multiples ordonnées, qui satisfait lui aussi à l'exigence de la majorité absolue. Les électeurs votent pour des candidats dans des circonscriptions où un seul siège est à pourvoir, mais au lieu de voter pour un seul d'entre eux, ils doivent les classer par ordre de préférence sur leur bulletin. Lors du dépouillement, on classe d'abord les bulletins en fonction des premières préférences : si un candidat réunit une majorité absolue de ces premières préférences, il est élu. Sinon le candidat arrivé dernier est éliminé et ses bulletins sont répartis entre les autres candidats suivant les secondes préférences desdits bulletins. On continue le processus jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité absolue des suffrages. Ce système se rapproche donc de celui du scrutin uninominal à plusieurs tours, sauf qu'il évite aux électeurs de se déplacer autant de fois, en incluant directement un processus d'élimination.

Ce mode de scrutin sert à l'élection des députés australiens depuis 1919. Il permet à des partis alliés de se présenter séparément devant les électeurs, mais sans affaiblir leurs chances de coalition, comme c'est le cas en Australie avec les deux partis de droite (Parti libéral et Parti national). En outre les électeurs des petits candidats ne perdent pas leurs votes, puisqu'ils concourent eux aussi à la désignation des principaux candidats grâce à leurs préférences suivantes. Comme pour le scrutin uninominal à un tour, le découpage électoral peut engendrer des risques de contradiction entre la victoire en voix et celle en sièges. Le vote alternatif déforme le vote populaire de la même manière que le scrutin uninominal à un tour : aux élections fédérales australiennes de 2007, les Verts, avec 7,5 % des suffrages exprimés, n'ont obtenu aucun siège, contrairement au Parti national qui en a eu plusieurs avec un score moins important, profitant de son alliance avec le Parti libéral. Il existe d'autres méthodes par classement assez semblables, quoique plus complexes dans le décompte des voix, qui ont été peu ou pas utilisées, comme le vote par approbation (dit aussi vote par assentiment), la méthode Condorcet ou encore la méthode de Coombs.

| Nombre de 1er choix | % | Résultat | |

|---|---|---|---|

| Candidat A | 49 000 | 41,5 % | Peut recevoir des voix lors du 2e décompte |

| Candidat B | 38 000 | 32,2 % | Peut recevoir des voix lors du 2e décompte |

| Candidat C | 22 000 | 18,6 % | Peut recevoir des voix lors du 2e décompte |

| Candidat D | 9 000 | 7,6 % | Éliminé |

| TOTAL | 118 000 | 100 % |

| Nombre de 1er choix | Nombre de 2e choix des votes au candidat D | Nombre de voix total | % | Résultat | |

|---|---|---|---|---|---|

| Candidat A | 49 000 | 5 000 | 54 000 | 45,76 % | Peut recevoir des voix lors du 3e décompte |

| Candidat B | 38 000 | 2 000 | 40 000 | 33,90 % | Peut recevoir des voix lors du 3e décompte |

| Candidat C | 22 000 | 2 000 | 24 000 | 20,34 % | Éliminé |

| TOTAL | 109 000 | 9 000 | 118 000 | 100 % |

| Nombre de 1er choix | Nombre de 2e choix des votes au candidat D | Nombre de 2e ou de 3e choix des votes au candidat C | Nombre de voix total | % | Résultat | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Candidat A | 49 000 | 5 000 | 4 000 | 58 000 | 49,15 % | Battu |

| Candidat B | 38 000 | 2 000 | 20 000 | 60 000 | 50,85 % | ÉLU |

| TOTAL | 87 000 | 7 000 | 24 000 | 118 000 | 100 % |

Le scrutin majoritaire à deux tours

Le scrutin majoritaire à deux tours est un mode de scrutin qui permet l'élection d'un candidat (dans une circonscription ou pour l'ensemble d'un État) après deux tours de scrutin. Les électeurs sont donc appelés à voter une première fois pour l'un ou l'autre des candidats. Un deuxième tour est ensuite organisé, ne mettant en lice que les candidats ayant le plus de voix. Lors de ce second tour, le candidat ayant récolté le plus de voix est élu. Selon les pays, deux ou plusieurs candidats peuvent être admissibles au second tour. Dans la très grande majorité des cas, la loi permet cependant à un candidat ayant rassemblé une majorité absolue de suffrages exprimés au premier tour d'être directement élu. Ce mode de scrutin est utilisé en France et dans bien d'autres pays pour l'élection présidentielle : un candidat ne peut être élu qu'avec une majorité absolue de suffrages exprimés, et si aucun ne remplit cette condition au premier tour, on organise un second tour de scrutin auquel ne sont admis que les deux premiers candidats. Au terme de ce processus, le président est donc forcément élu avec une majorité absolue de suffrages exprimés. C'est aussi ce mode de scrutin qui est utilisé en France pour les élections législatives, à ceci près que les candidats admissibles au second tour sont ceux ayant obtenu au moins 12,5 % des voix des inscrits sur les listes électorales. Il peut donc suffire d'une majorité relative de suffrages pour être élu au second tour.

Comme les deux systèmes évoqués précédemment, le scrutin majoritaire à deux tours a des effets déformateurs sur la transcription des voix en sièges. Des alliances ou accords entre partis de sensibilité proche permettent cependant à de petits partis d'envoyer quelques députés siéger à la chambre basse, comme c'est le cas en France avec le Parti communiste français, qui jouit encore de ses alliances avec le Parti socialiste, et plus encore avec le Nouveau centre, qui ne doit la formation de son groupe parlementaire qu'à ses alliances avec l'UMP. Ce mode de scrutin sanctionne en revanche durement les partis ne bénéficiant d'aucune alliance : lors des élections législatives françaises de 1997, le Front national, avec environ 15 % des suffrages exprimés, n'avait obtenu qu'un seul siège. En 2007, le Mouvement démocrate, avec 7,6 % des suffrages exprimés, n'a eu que 3 sièges sur 577 à l'Assemblée nationale.

| Voix | % | Résultat | |

|---|---|---|---|

| Candidat A | 49 000 | 41,5 % | Admis au second tour |

| Candidat B | 38 000 | 32,2 % | Admis au second tour |

| Candidat C | 22 000 | 18,6 % | Éliminé |

| Candidat D | 9 000 | 7,6 % | Éliminé |

| TOTAL | 118 000 | 100 % |

Scrutins plurinominaux

Les modes de scrutins majoritaires plurinominaux sont des systèmes électoraux qui permettent l'élection de plusieurs candidats. Ils sont donc utilisés pour l'élection de plusieurs personnes en même temps.

Le scrutin majoritaire plurinominal à un tour

Le scrutin majoritaire plurinominal à un tour est un mode de scrutin où sont élus plusieurs candidats sur un territoire donné. Le nombre de candidats élus dépend du nombre de siège à pourvoir. Sont ainsi élus tous les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges en élections. Il n'est plus du tout utilisé pour la désignation des députés dans les démocraties représentatives contemporaines. Deux systèmes différents existent :

- Si les listes ne sont pas bloquées, on a recours au panachage : l'électeur peut composer sa propre liste, en classant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Il peut donc voter pour des candidats d'un même parti, ou choisir des candidats de partis opposés. Les candidats élus sont ceux ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Il est possible d'organiser un second tour avec ce mode de scrutin : tout dépend en fait des conditions à remplir par un candidat pour être directement élu. Généralement, on permet à l'électeur, sur une liste composée à l'avance, de rayer les noms des candidats qu'il ne souhaite pas voir élus, et d'ajouter les noms de candidats extérieurs à cette liste. C'est ainsi que l'on procède, en France, pour l'élection du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ce système s'apparente alors à un système pré-proportionnel.

- Dans le cas d'un scrutin à listes bloquées, on a affaire à un vote de liste à la majorité : ce système fonctionne exactement de la même manière que les scrutins uninominaux à un ou deux tours, à ceci près que ça n'est pas un, mais plusieurs sièges que remporte la formation politique ayant obtenu le plus de voix. Par exemple, dans une circonscription où 15 sièges sont à pourvoir, le parti politique arrivé en tête au terme d'un premier ou d'un second tour de scrutin remporte tous les sièges, quel que soit son score. Le vote de liste à la majorité renforce encore plus l'impact du fait majoritaire que ne le font les scrutins uninominaux, et peut ainsi donner lieu à une mauvaise transcription des voix en sièges, mettant en minorité au parlement une formation majoritaire en voix. Ce système est employé aux États-Unis pour l'élection du président : dans chaque État, de grands électeurs sont désignés au suffrage direct, et ce sont eux qui éliront ensuite le président. Le nombre de sièges varie considérablement d'un État à un autre, mais le mode de scrutin est le même presque partout : le parti arrivé en tête dans l'État remporte tous les sièges en jeu, sauf dans les États de Maine et de Nebraska, où le gagnant de chaque district électoral remporte un des sièges de l'État (par exemple, en 2008 un des 5 grands électeurs du Nebraska a voté pour Barack Obama bien que John McCain soit arrivé largement en tête dans l'État). Il est donc possible qu'un candidat à la présidence américaine, bien qu'étant dépassé par son concurrent en termes de suffrages exprimés par les électeurs eux-mêmes, soit tout de même élu car ayant le soutien d'un plus grand nombre de grands électeurs. C'est ce qui s'est produit, notamment, lors de l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique 2000 : le candidat républicain, George W. Bush, a été élu par 271 grands électeurs alors qu'il n'avait recueilli que 47,9 % des votes populaires, contre 48,4 % au démocrate Al Gore, qui n'avait reçu le soutien que de 266 grands électeurs.

| Voix | % | Sièges obtenus | |

|---|---|---|---|

| Parti A | 49 000 | 41,5 % | 8 |

| Parti B | 38 000 | 32,2 % | 0 |

| Parti C | 22 000 | 18,6 % | 0 |

| Parti D | 9 000 | 7,6 % | 0 |

| TOTAL | 118 000 | 100 % | 8 |

Depuis 2006, un double scrutin majoritaire plurinominal à un tour est en vigueur en Italie (où il a été introduit par la loi 270/2005). Dans ce pays, les deux Chambres (nommées Camera dei Deputati et Senato della Repubblica) sont élues au suffrage universel et sont chargées de s’exprimer sur la question de confiance qui est préalable à l’entrée en fonction du Gouvernement et qui peut être posée par celui-ci plusieurs fois au cours de la législature. Cela impose l’adoption de deux systèmes d’élection produisant de résultats semblables.

- Pour l’élection de la Camera, la coalition ayant obtenu la majorité relative des voix dans l’unique tour de vote, obtient 55% des sièges (pourvu qu’au niveau proportionnel elle n’aie droit à un plus grand nombre de sièges, ce qui est en tout cas assez improbable) ;

- Pour l’élection du Sénat (qui se déroule le même jour) cette « réserve de sièges » de 55% est assignée au niveau régional, au profit de la coalition ayant obtenu - dans chaque Région - la majorité relative des votes.

Il s’agit donc d’un double système de vote limité. On appelle ainsi un système majoritaire plurinominal qui prévoit l’assignation d’un nombre préfixé de sièges au profit de la liste ou coalition de majorité relative. Ce nom lui fut attribué à la fin du XIX siècle, dans une perspective inversée par rapport à nos jours, car il s’agissait – à cette époque-là – d’imposer une limite à la faction majoritaire, en garantissant l’assignation de quelques sièges à la faction minoritaire.

En Italie, ce système fut introduit une première fois par Benito Mussolini en 1923 avec la « loi-Acerbo » ; ce qui déconseilla son utilisation successive, jusqu’en 1993 quand elle fut ré-adoptée pour l’élection des conseils municipaux et des Maires. Son emploi actuel dépend de l’absence d’un système de partage et balancements des pouvoirs, suite à laquelle le Gouvernement (central ou local) nécessite le soutien d’une majorité solide. Malgré cela, en avril 2006 le gouvernement de M. Romano Prodi n’a pu disposer que d’un seul siège d’avantage au Sénat, ce qui a entraîné une grande faiblesse de son gouvernement. Au but de deux ans, les Italiens ont été contraints de se rendre une nouvelle fois aux urnes et ils ont confié un plus grand avantage de sièges à la coalition conduite par M. Silvio Berlusconi.

Le scrutin majoritaire plurinominal alternatif

Le scrutin majoritaire plurinominal alternatif est la version plurinominale du . Chaque électeur doit classer les candidats par ordre préférentiel. On procède ensuite à autant de dépouillements qu'il y a de sièges à pourvoir afin de pourvoir chaque siège au cas par cas. Les voix excédentaires du premier candidat élu sont réparties entre les autres candidats en fonction des préférences exprimées par les électeurs sur les bulletins concernés. Un parti majoritaire en voix pouvait donc remporter tous les sièges à pourvoir. Ce mode de scrutin a été appliqué uniquement en Australie, de 1919 à 1946, pour les élections sénatoriales : 18 sénateurs étaient alors élus dans 6 circonscriptions comportant 3 sièges chacune. Les 10 élections sénatoriales ayant eu lieu avec ce système ont permis de prendre la mesure de sa dangerosité : en 1925, avec 45 % des suffrages, les travaillistes n'ont obtenu aucun siège, tandis qu'en 1943, ils les raflaient tous avec seulement 55 % des voix. Les sénateurs australiens sont depuis élus à la représentation proportionnelle. Une variante proportionnelle théorique très complexe de ce mode de scrutin, le vote d'approbation proportionnel, a été mise au point en 2001.

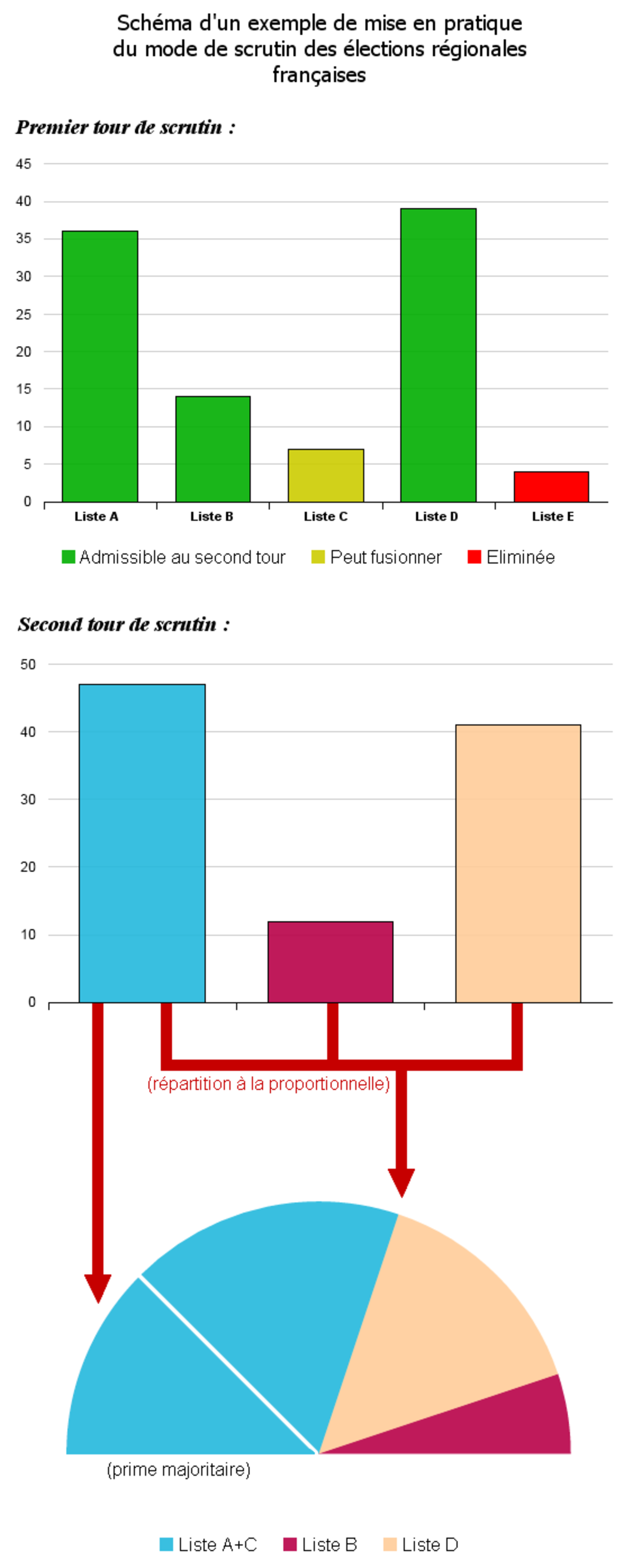

Le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours

Le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours est inspiré de son équivalent uninominal. La majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour permet de remporter directement tous les sièges au terme de ce dernier. Le second tour doit départager les différentes listes ayant atteint un certain nombre de voix si aucune d'entre elles n'a obtenu au moins 50 % des suffrages plus une voix. Dans le cas où le panachage est autorisé, les seuls sièges non pourvus au premier tour sont en jeu au second. Dans le cas de listes bloquées, celles-ci peuvent avoir le droit de fusionner entre les deux tours, phénomène qui permet l'existence d'une certaine forme de pluralisme politique au sein de différents blocs politiques. Si la fusion est interdite entre les deux tours, le jeu des alliances devient aussi déterminant qu'avec le scrutin uninominal. Utilisé en Belgique jusqu'en 1899 et au Luxembourg jusqu'en 1918 pour la désignation des députés, ce système a pour habitude de déformer le rapport entre voix et sièges en fonction de la répartition géographique des suffrages accordés aux différentes formations politiques. Lors des élections législatives belges de 1894, les Catholiques, avec 51 % des voix, ont obtenu près de 68 % des sièges, les socialistes en ont raflé 18,4 % pour 13,2 % des voix, profitant de la forte concentration de leurs suffrages au sein de plusieurs fiefs électoraux, tandis que les libéraux, souffrant à la fois de leur infériorité en voix et d'une mauvaise répartition géographique de leurs suffrages, n'ont pourvu que 13,2 % des sièges alors qu'ils avaient obtenu 28 % des voix. Avec ce système, plus le nombre de circonscriptions est limité, plus la déformation entre voix et sièges est importante. On en trouve une illustration avec les élections municipales françaises dans les communes de moins de 3 500 habitants : chaque conseil municipal est élu sur une seule circonscription, définie par le périmètre de la commune.

Parcours historique

Le mode de scrutin majoritaire est le plus ancien de tous les systèmes de vote. Introduit pour la première fois en 1265 pour l'élection des parlementaires britanniques, il est toujours en vigueur dans ce pays ainsi que dans plusieurs anciennes colonies anglaises, telles les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande. À la fin du XIXe siècle, les différents régimes parlementaires utilisaient principalement deux types de systèmes pour la désignation de leurs députés. Les pays anglo-saxons et latino-américains, ainsi que le Danemark, la Suède, l'Espagne, le Portugal et la Grèce recouraient au scrutin à un tour, généralement uninominal, tandis que les autres régimes parlementaires d'Europe continentale, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège ou encore l'Autriche lui préféraient le scrutin à deux tours, bientôt rejoints par la Suisse qui abandonne en 1900 son scrutin majoritaire uninominal à trois tours. La Belgique jusqu'en 1899, ainsi que le Luxembourg pratiquaient quant à eux le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. L'origine des scrutins majoritaires est donc très ancienne.

Le scrutin à un tour, de par sa grande simplicité, est sans doute celui qui a été utilisé le premier, pour désigner un chef ou un délégué quelconque. Sous l'influence de l'Église catholique, l'exigence de la majorité absolue a fini par s'imposer dans certains pays, et le scrutin à deux tours a fait son apparition. Autrefois attachée à la règle de l'unanimité, l'élection pouvant faire office dans ces conditions de révélation du choix divin, l'Église interprétait le vote comme une fonction, et non comme un droit. Les minoritaires, parce qu'ils sont minoritaires, étant forcément dans l'erreur, ne pouvaient représenter des points de vue légitimes, et l'unanimité devait dès lors être un objectif incontournable. C'était tout particulièrement le cas lors des élections ecclésiastiques par acclamation, au cours desquelles les minoritaires comme les hésitants étaient incités à se joindre à la majorité. Mais dans des cadres plus politisés, faisant intervenir des personnes aux origines et aux intérêts plus divers, l'obtention d'une élection à l'unanimité semblait hautement improbable. L'Église a donc peu à peu opté pour la règle de la majorité absolue, voire pour celle de la majorité qualifiée (par exemple, lors du conclave, les cardinaux élisent le pape à la majorité des deux tiers), cette dernière exprimant le regret d'une unanimité de fait inaccessible. Au Moyen Âge, les pouvoirs civils ont fréquemment fait appel à l'Église pour l'organisation d'élections, en particulier dans le cadre des communes.

Le nombre de tours et le seuil de suffrages à atteindre étant définis par le législateur, plusieurs systèmes comportant un nombre infini de tours ont été utilisés, notamment pour l'élection du Pape, ou pour celle du Président de la République française sous les Troisième et Quatrième Républiques. Aujourd'hui encore, les présidents des deux assemblées du Parlement français sont élus au scrutin majoritaire à trois tours, comme c'était le cas en 1789 pour la désignation des représentants du tiers état aux États généraux. Le simple fait de pouvoir désigner un représentant à la majorité absolue des voix en restreignant l'accès, au second tour, aux deux candidats arrivés en tête au premier, a toutefois fait tomber en désuétude ce type de système, qui n'est plus guère utilisé actuellement pour des élections au suffrage indirect. Critiqués pour leur injustice, les modes de scrutin majoritaire ne sont en outre appliqués, pour l'élection des assemblées délibérantes, que dans des pays les utilisant traditionnellement depuis l'instauration de la démocratie chez eux. Dans les ex-dictatures d'Amérique latine, d'Europe de l'est ou d'Afrique, c'est généralement la représentation proportionnelle ou un mode de scrutin mixte qui est instauré plutôt qu'un système complètement majoritaire. En Europe, seuls le Royaume-Uni et la France continuent d'élire leurs parlementaires au scrutin majoritaire uninominal.

Influence des scrutins majoritaires sur le système politique

L'injuste transcription des voix en sièges

Mis à part les problèmes d'actualisation des découpages des circonscriptions et du gerrymandering, on peut tirer plusieurs conclusions de la transformation des voix en sièges par les différents modes de scrutin majoritaire. Cinq phénomènes peuvent être régulièrement observés :

- Le parti dominant en termes de suffrages l'est encore plus en termes de sièges, on parle généralement d'amplification de la victoire du Parti arrivé en tête sur l'ensemble des suffrages exprimés. Plus le nombre moyen de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est bas, plus cette amplification est forte ;

- Les tiers-partis, c'est-à-dire ceux ayant le plus grand nombre de suffrages après le second parti, sont très largement sous-représentés en sièges par rapport à leur poids global en voix ;

- La représentation en termes de sièges d'une formation politique dépend grandement de la répartition géographique de ses suffrages. Si un parti remporte de larges victoires dans des régions bien précises tout en étant marginal dans d'autres, il peut être mieux représenté qu'un parti ayant recueilli plus de voix au total, mais réparties équitablement sur l'ensemble du territoire. Cette règle peut aller jusqu'à annuler les deux précédentes ;

- Les scrutins alternatifs ou à plusieurs tours favorisent grandement la recherche de coalitions électorales ou d'alliances entre des formations politiques de sensibilité proche, ce qui limite la sous représentation des tiers-partis alliés à un plus grand parti. Les tiers-partis isolés sont en revanche fortement pénalisés lors de la répartition des sièges, et peuvent même être privés de toute représentation ;

- Le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage impose une bonne équivalence démographique entre les circonscriptions et un nombre égal de sièges à pourvoir en leur sein. L'attribution d'un nombre de sièges proportionnel à la population de chaque circonscription peut se substituer à cette règle, notamment dans le cas d'États fédéraux.

Le phénomène d'amplification de la victoire en sièges du parti dominant a tendance à être encore plus forte avec les scrutins plurinominaux qu'avec les scrutins uninominaux. Ils respectent en outre généralement mieux le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage. Il est également plus simple de découper un pays en de multiples petites circonscriptions qu'en quelques tranches plus ou moins larges, en particulier lorsqu'on se retrouve confronté à des frontières administratives (départements, régions, États fédérés…). La recherche de systèmes de votes toujours plus justes de la part des démocraties modernes explique donc que le scrutin plurinominal ait pratiquement disparu au profit des scrutins uninominaux. Il reste toutefois le cas des élections municipales françaises, pour les communes de moins de 3 500 habitants.

La bipolarisation

Dans toute démocratie représentative, il existe, indépendamment du mode de scrutin, une dynamique dualiste, qui tend à opposer les partisans du gouvernement en place et ceux qui s'y opposent. Mais cette dynamique tend généralement à être contrecarrée par l'existence de différents groupes idéologiques, sociaux ou sociétaux qui, dans une dynamique de dispersions, cherchent à faire en sorte d'être représentés de manière autonome. Le mode de scrutin, s'il ne peut créer la dynamique dualiste, peut néanmoins l'influencer, et la favoriser dans le cas des scrutins majoritaires. Si l'électorat s'avère être relativement homogène, un vrai système bipolarisé peut se mettre en place. Cette bipolarisation prend soit la forme d'un bipartisme, soit celle d'un regroupement de différentes forces politiques d'un côté ou d'un autre. Le Royaume-Uni, qui a toujours élu ses députés au scrutin majoritaire uninominal à un tour, a pratiquement toujours connu un bipartisme plus ou moins fort. Depuis 1945, le Parti travailliste incarne la gauche britannique, le Parti conservateur, la droite, et les libéraux, puis les Démocrates libéraux après eux, incarnant une troisième force se situant au centre de l'échiquier politique, se voient constamment marginalisés, comme le prouvent encore les résultats des dernières élections générales britanniques :

| Élections | Conservateurs | Travaillistes | Libéraux / LibDems | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979 | 43,9 % | 53,4 % | 36,9 % | 42,4 % | 13,8 % | 1,7 % |

| 1983 | 42,4 % | 61,1 % | 27,6 % | 32,2 % | 25,4 % | 3,5 % |

| 1987 | 42,2 % | 57,8 % | 30,8 % | 35,2 % | 22,6 % | 3,4 % |

| 1992 | 41,9 % | 51,6 % | 34,4 % | 41,6 % | 17,8 % | 3,1 % |

| 1997 | 30,7 % | 25 % | 43,2 % | 63,4 % | 16,8 % | 7 % |

| 2001 | 31,7 % | 25,2 % | 40,7 % | 62,5 % | 18,3 % | 7,9 % |

| 2005 | 32,3 % | 30,7 % | 35,3 % | 55,2 % | 22,1 % | 9,6 % |

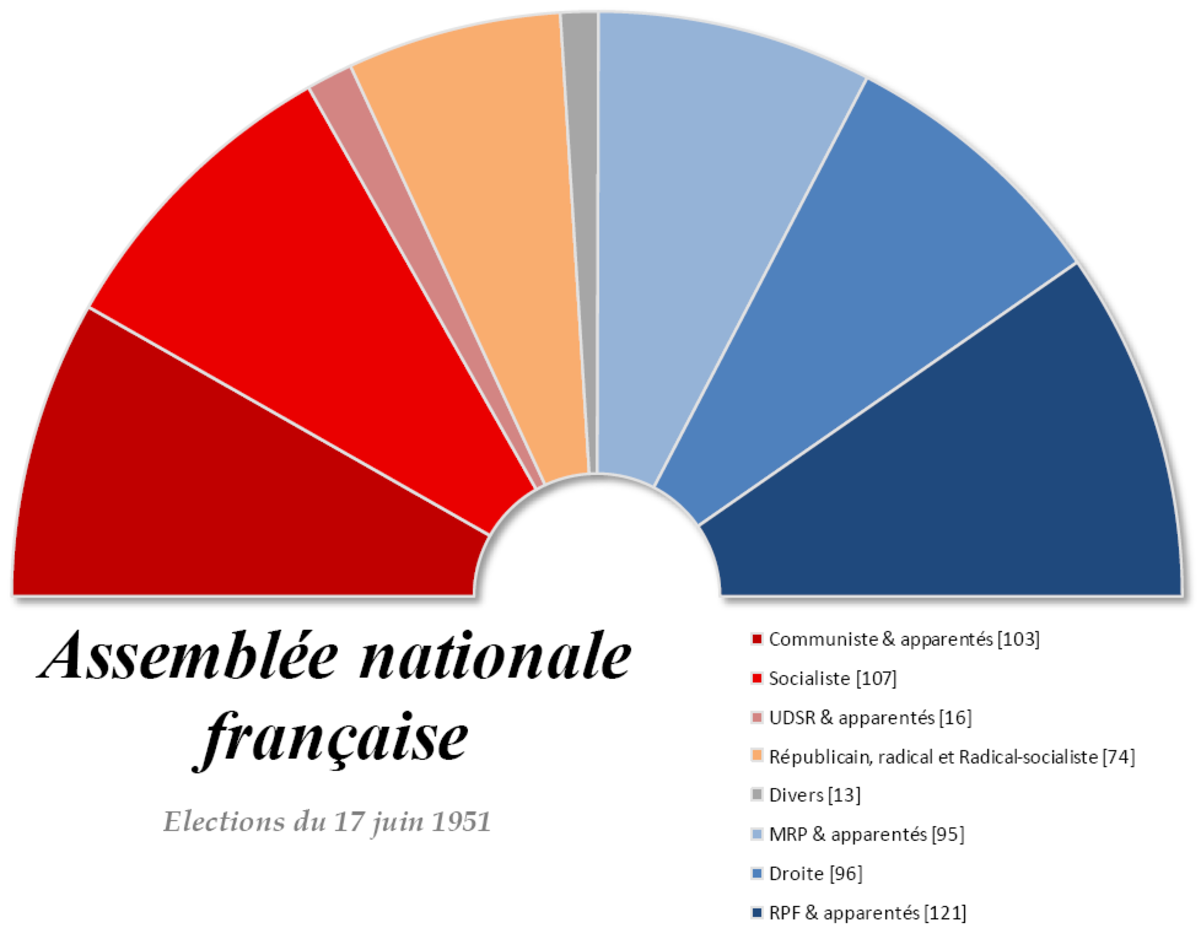

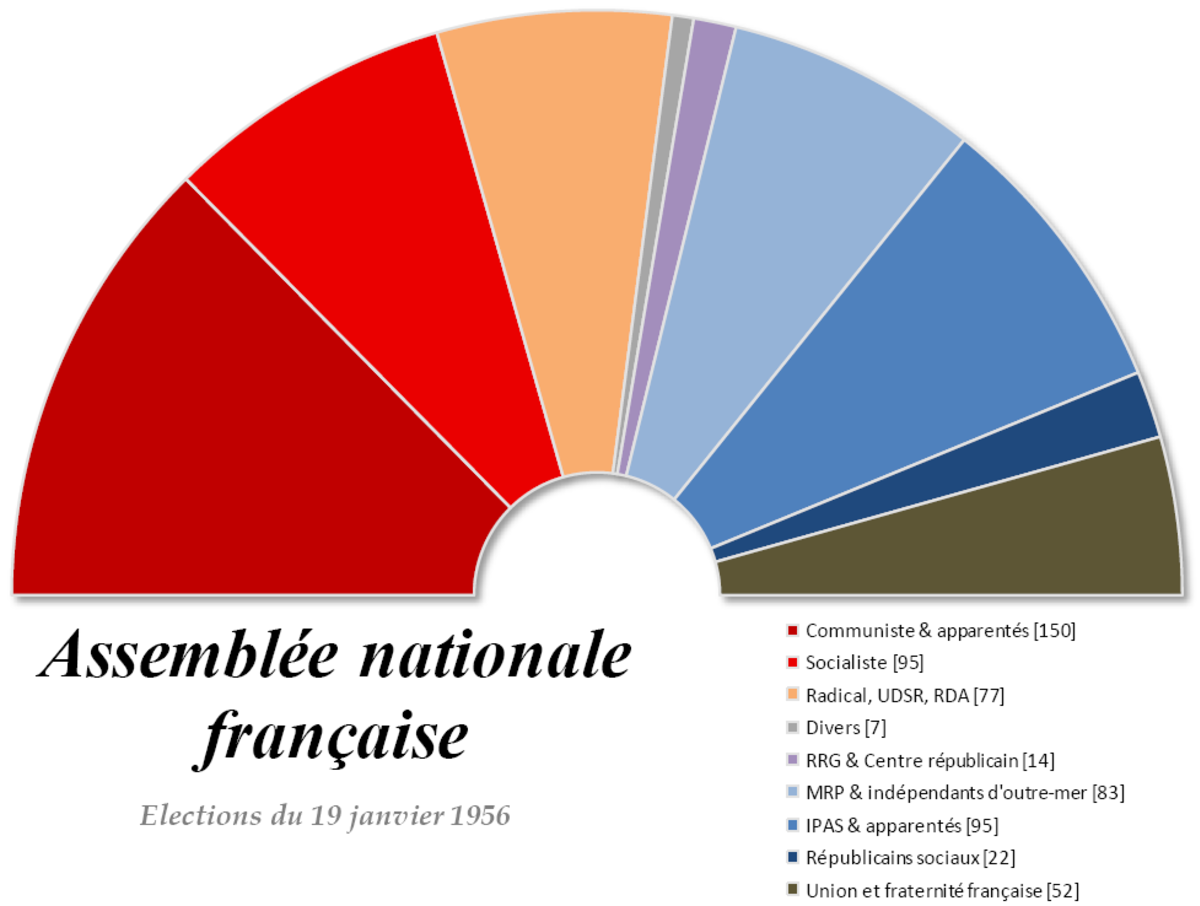

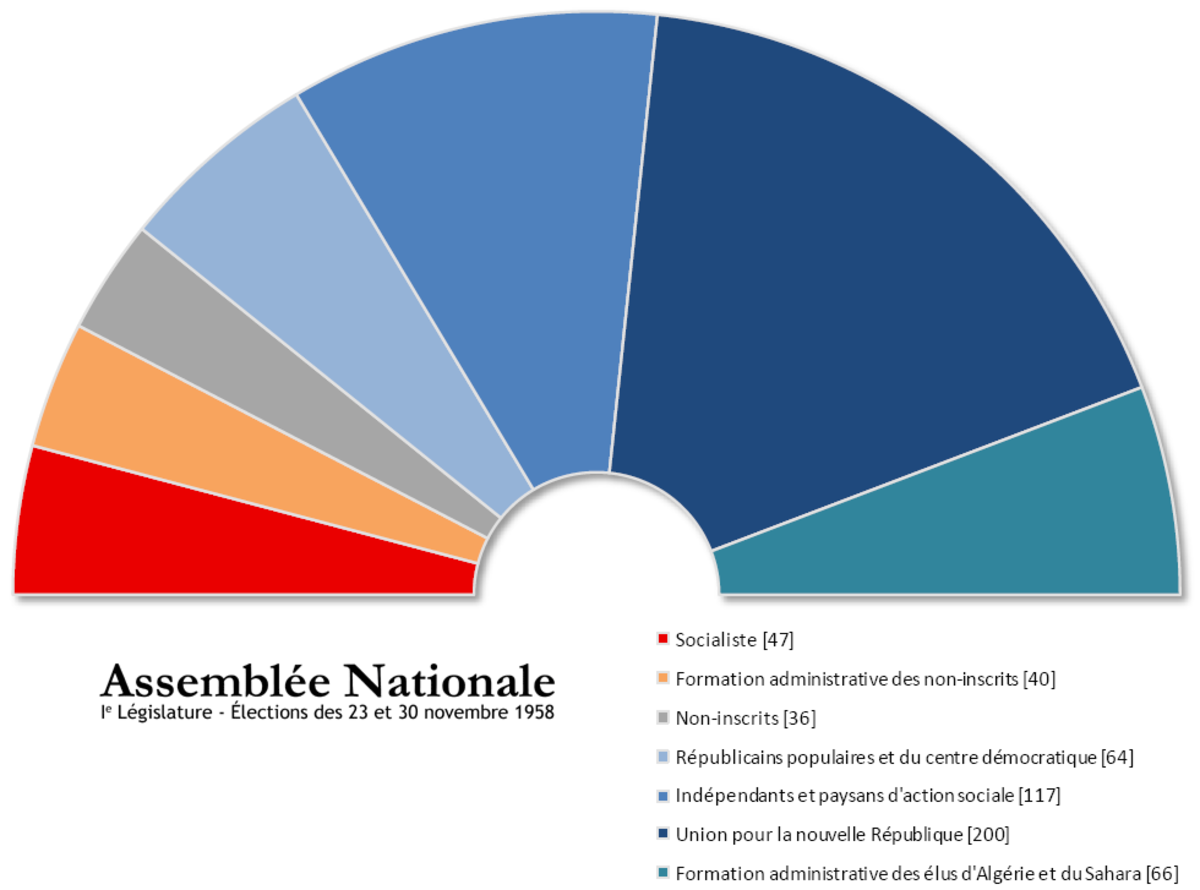

Mais la bipolarisation ne se traduit pas forcément par l'apparition d'un bipartisme. En France, sous la Ve République (avec élections des députés au scrutin majoritaire à deux tours), les forces politiques ont souvent été bipolarisées avec à gauche les socialistes et les communistes, et à droite les gaullistes et le centre-droit (généralement composé de deux ou trois petits groupes politiques différents). La formation de l'UDF, qui rassemblait la droite non gaulliste au sein d'un seul parti afin d'équilibrer le poids du RPR, a un temps amené la France à une situation de bipolarisation sur la base de quatre grands partis de force équivalente : d'un côté le Parti communiste et le Parti socialiste, et de l'autre l'UDF et le RPR. Cette situation a perduré jusqu'à l'effondrement du PCF dès 1981, au profit du PS, et à la formation de l'UMP, qui a englobé une grande partie de la droite française, en 2002. Depuis, on peut dire que la France a tendance à se diriger vers le bipartisme, le PS et l'UMP détenant à eux seuls environ 85 % des sièges de l'Assemblée nationale au cours des deux dernières législatures. Les sièges restants sont presque tous pourvus par des partis bénéficiant d'accords électoraux avec l'un ou l'autre des deux grands partis. C'est pourquoi il est courant de voir un petit parti mieux représenté qu'un autre si ce dernier n'a pas d'alliés suffisamment puissants.

Le vote stratégique

Généralement, lors d'élections, les électeurs votent essentiellement en tenant compte d'enjeux gouvernementaux. Leur capacité à choisir personnellement un élu s'en trouve donc réduite, et plus encore s'ils ne peuvent en outre pas choisir le candidat du parti dont ils se sentent le plus proche. Les scrutins plurinominaux avec listes ouvertes permettent aux électeurs d'exprimer leur degré de préférence pour tel ou tel candidat, mais cela n'empêche en rien le fait majoritaire de l'emporter in fine, sanctionnant les partis de moyenne ou faible importance. Le principe du « vote utile » semble donc être totalement dépendant de l'organisation d'élections au scrutin majoritaire : les électeurs sont incités à porter leurs voix sur un candidat affilié à la formation politique la moins éloignée de leurs opinions politiques personnelles. Le scrutin majoritaire, en particulier à un seul tour, incite donc l'électeur à se rabattre sur le candidat « le moins mauvais » de son point de vue, parmi ceux ayant le plus de chances d'être élus : il vote stratégiquement afin d'obtenir une représentation idéologique, même imparfaite, plutôt que pas de représentation du tout.

On a toutefois constaté que le comportement des électeurs pouvait varier selon qu'il est confronté à une élection au scrutin majoritaire se déroulant à un ou à deux tours. Les analyses décrites ci-avant sur la bipolarisation ne concernent que le poids des différents partis en termes de nombre d'élus, et non en termes de voix. Il semblerait, en effet, que les scrutins majoritaires à deux tours soient nettement plus propices au multipartisme que leurs équivalents à un tour. Les scrutins majoritaires ont un effet psychologique sur les électeurs, les incitant à voter de manière stratégique. Mais ce vote stratégique peut prendre des formes totalement différentes en fonction du nombre de tours censés départager les candidats. Ainsi, dans le cas d'un scrutin à un tour, les électeurs voteront « utile », soit pour celui des candidats parmi ceux les mieux placés pour l'emporter le plus proche (ou le moins éloigné) de leurs opinions personnelles. En revanche, dans le cas d'un scrutin à deux tours, l'électeur a plutôt tendance, au premier tour, à voter stratégiquement pour un « petit » candidat, plus proche de ses opinions, de façon à adresser un « message » au candidat le moins éloigné de ses convictions parmi ceux ayant le plus de chance de l'emporter. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française de 2002 illustrent parfaitement ce phénomène : l'offre politique étant très importante, avec seize candidats, les électeurs ont éparpillé leurs suffrages et pas moins de sept candidats ont passé le seuil symbolique des 5 % des suffrages exprimés, aucun n'atteignant en outre le seuil des 20 %. Les élections législatives qui ont suivi ont, dans une mesure un peu moindre, confirmé cette tendance à l'éparpillement des voix, tout en mettant en évidence les effets mécaniques caractéristiques des scrutins majoritaires lors du passage des voix en sièges (l'UMP ayant obtenu 61,5 % des sièges pour 33,3 % des voix au premier tour).

À l'échelle internationale, la comparaison entre les différents pays démocratiques organisant leur élection présidentielle au scrutin majoritaire à un seul tour, et ceux l'organisant à deux, depuis 1990, est éloquente : parmi les six pays recourant au scrutin majoritaire uninominal à un tour, 2,7 candidats en moyenne obtiennent au moins 5 % des suffrages, et l'ensemble des candidats en dehors des deux premiers rassemble en moyenne 12,1 % des voix. Parmi les 39 autres recourant au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, 3,8 candidats en moyenne obtiennent au moins 5 % et les candidats arrivés après les deux premiers rassemblent en moyenne 28,4 % des suffrages. On en déduit que les scrutins majoritaires à deux tours incitent à l'émiettement politique lors du vote tout en favorisant la bipolarisation, voir le bipartisme, lors de la répartition des sièges. Ils se situent ainsi à mi-chemin entre la représentation proportionnelle, qui favorise l'émiettement politique y compris lors de la répartition des sièges, et les scrutins majoritaires à un tour, qui incitent au vote utile tout en favorisant le bipartisme.

Deux systèmes permettent toutefois de contrer indirectement ces différents phénomènes. Avant 1996, date de la mise en place du scrutin uninominal majoritaire à deux tours par référendum, le Président de l'Uruguay était élu via un système très particulier. Chaque parti (il y en avait essentiellement deux) pouvait présenter autant de candidats qu'il le voulait. Le nombre de voix obtenues par chaque candidat était ensuite additionné pour savoir quel parti en avait obtenu le plus au total : le candidat élu était alors celui ayant rassemblé le plus de voix parmi les candidats du parti dominant. Les électeurs n'avaient donc pas besoin de « voter utile » et choisissaient eux-mêmes le candidat à élire au sein d'un parti, ce qui permettait d'éviter les contradictions entre ses militants et l'ensemble du corps électoral : un parti ne pouvait pas « imposer » son candidat. Le système des primaires américaines ne pose, quant à lui, même pas l'inconvénient du choix du parti, puisque celui-ci est déjà opéré à la base : l'électeur ne peut prendre part qu'aux primaires d'un seul parti.

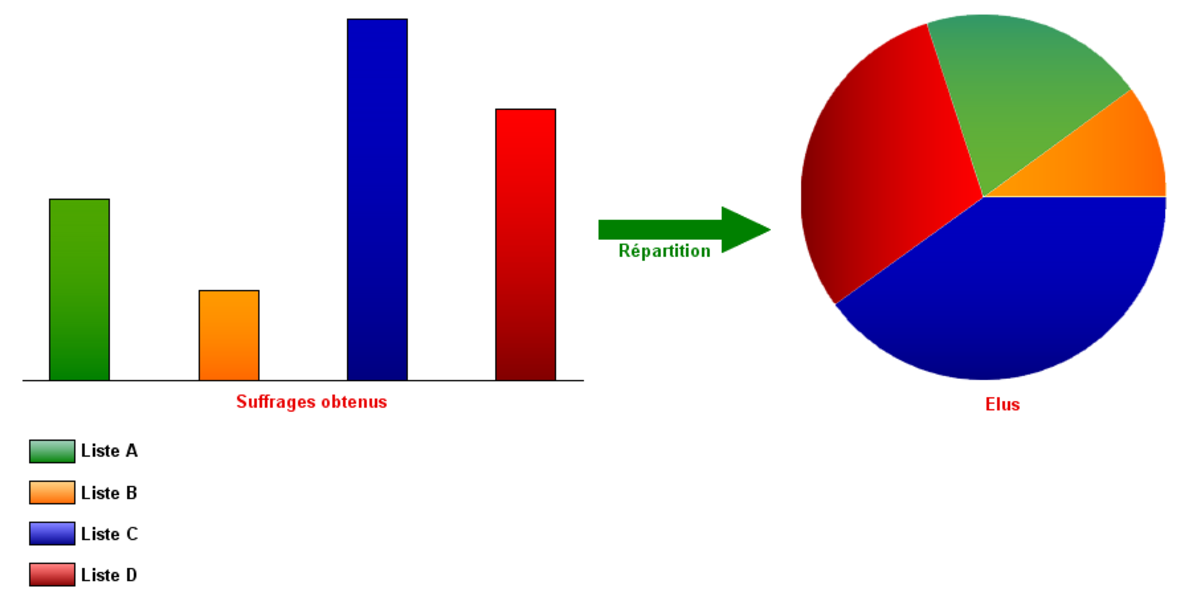

La représentation proportionnelle

Compte tenu de la simplicité de la règle de la majorité, ceux qui ne sont pas familiers des modes de scrutin sont souvent surpris que d'autres systèmes électoraux existent. L'objectif principal de la représentation proportionnelle (RP) est de permettre une représentation de toutes les tendances du corps électoral, et tout particulièrement des minorités, s'opposant en cela de manière fondamentale aux modes de scrutin majoritaire. Il s'agit en fait de répartir plusieurs mandats d'élus entre plusieurs formations politiques, proportionnellement à leur poids électoral. Cela suppose l'établissement de listes de candidats de la part de ces dernières, pour que les électeurs puissent les départager. Bien que permettant, techniquement parlant, l'organisation d'élections à l'échelle nationale, la représentation proportionnelle est généralement appliquée dans le cadre de plusieurs circonscriptions, comme c'est le cas avec les systèmes majoritaires. La représentation proportionnelle a su faire des carences des modes de scrutin majoritaire ses qualités, mais elle peut également induire des difficultés quant à la formation d'une majorité politique apte à gouverner convenablement.

Il faut retenir que la représentation proportionnelle n'est pas soumise à une seule et même règle, comme cela peut être le cas avec les modes de scrutin majoritaire. Il existe différentes méthodes de calcul, qui, en fonction de la taille des circonscriptions électorales et du niveau du seuil légal d'accès à la répartition des sièges, permettent une répartition des sièges avantageant soit les grands partis, soit les petits partis, et parfois même les partis moyens. Des systèmes expérimentaux, dits pré-proportionnels, ont été mis au point avant que les vrais systèmes proportionnels contemporains ne fassent leur apparition. Ces derniers regroupent des méthodes de répartition complexes, utilisant dans une première phase un quotient électoral, puis dans une seconde phase une méthode de répartition des sièges restants, et des méthodes beaucoup plus simples, en une phase, recourant à des séries de diviseurs.

Systèmes pré-proportionnels

Il existe plusieurs systèmes qui appliquent, en principe, la règle majoritaire, mais permettent techniquement une représentation des minorités plus ou moins équitable en fonction des circonstances. Arend Lijphart les qualifie de « formes inhabituelles de proportionnelles à faible proportionnalité », mais ils sont plus couramment appelés systèmes semi-proportionnels ou pré-proportionnels, rapport à leur capacité à proportionnaliser à leur manière les résultats. L'électeur dispose, avec ces systèmes, d'un vote personnalisé : il vote individuellement pour plusieurs candidats et non pour des listes partisanes entières. Il est en fait amené à choisir plusieurs candidats, quelles que soient leurs appartenances politiques, parmi l'ensemble des candidats se présentant dans sa circonscription. On distingue couramment trois formes de systèmes pré-proportionnels.

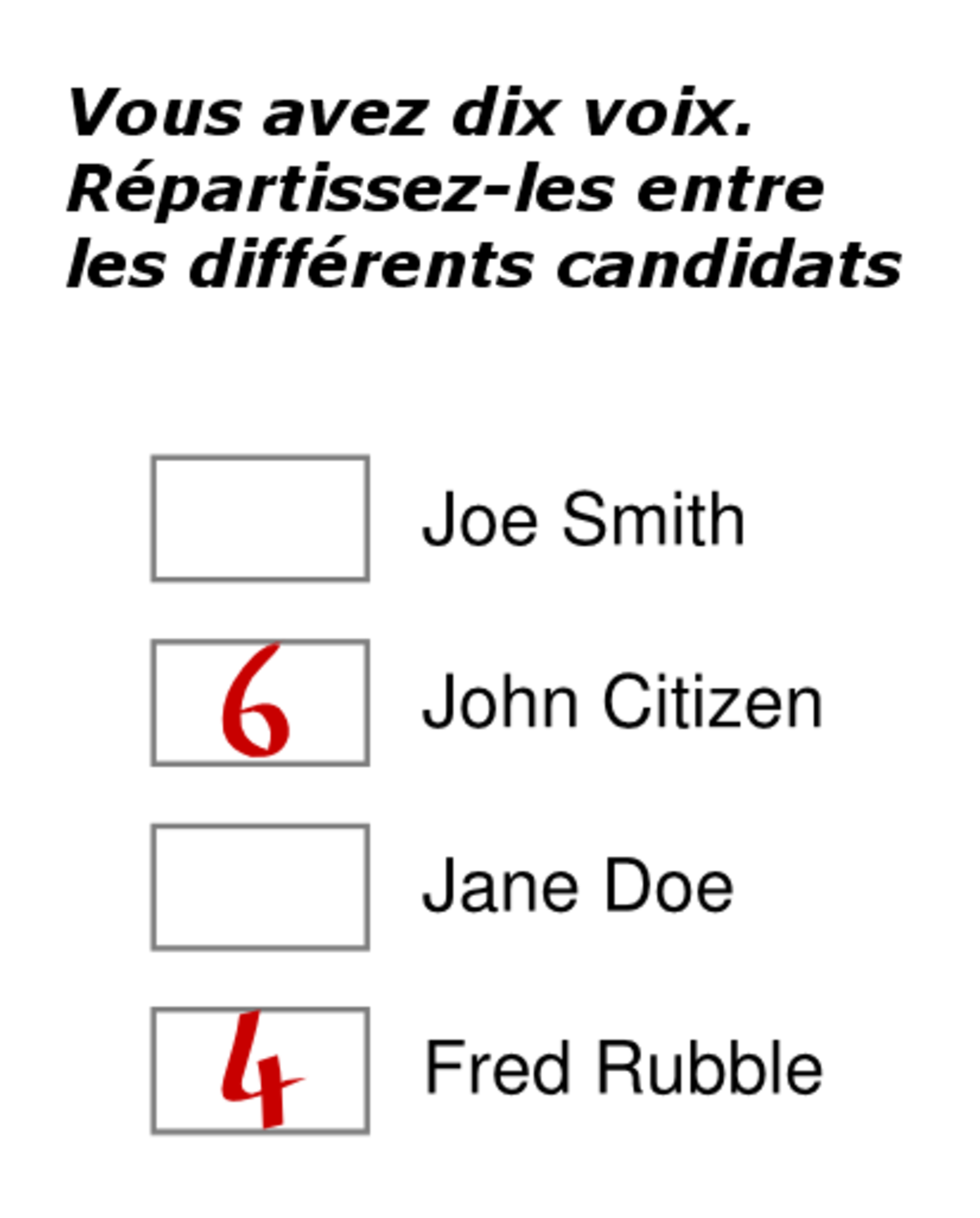

Le vote à coefficients proportionnel ou vote cumulatif est une modification du scrutin majoritaire plurinominal, où l'électeur peut accorder plusieurs voix à un même candidat. Chaque électeur a autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir dans sa circonscription et les candidats ayant eu le plus de voix sont élus au prorata du nombre total de sièges en jeu. Ce mode de scrutin, efficace pour représenter les minorités importantes, est assez imprévisible : il est en effet techniquement possible que la formation politique majoritaire en voix ne le soit pas en sièges si ses électeurs ont voté trop massivement pour un seul de ses candidats. Le vote cumulatif a été utilisé dans l'État américain de l'Illinois de 1870 à 1980, où il avait permis une assez forte proportionnalité entre les votes et les sièges pour les deux principaux partis politiques. Il a également été employé dans quelques circonscriptions législatives au Sri-Lanka de 1946 à 1977, pour permettre à quelques populations minoritaires localisées en des endroits bien précis du territoire d'être représentées au parlement, le scrutin majoritaire uninominal à un tour les privant systématiquement de toute représentation. Plusieurs méthodes fonctionnant selon les mêmes principes, dites du vote pondéré, ont été mises au point, mais elles n'ont pour l'instant jamais été utilisées pour des élections politiques.

Le vote limité est une variante du vote cumulatif, proposée pour la première fois par le Marquis de Condorcet en 1793 à la Convention, pour l'élection du bureau des assemblées primaires. Ici l'électeur dispose de moins de voix qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans sa circonscription, et il ne peut pas cumuler plusieurs voix sur un même candidat. Un temps utilisé à Malte, en Espagne et au Portugal, le vote limité y a depuis été supplanté par la représentation proportionnelle. Il reste toutefois encore utilisé en Espagne pour l'élection des sénateurs, dans le cadre de circonscriptions à quatre sièges, à raison de trois voix par électeur.

Le vote unique non transférable, proposé par Condorcet en 1793 à la Convention pour l'élection des jurés, est un système qui s'inspire du vote limité, mais ici l'électeur ne dispose que d'une seule voix quel que soit le nombre de sièges à pourvoir dans sa circonscription. Ce scrutin ajoute une forte proportionnalité des voix et des sièges obtenus par les partis à l'égalité de l'électeur devant le suffrage, ce qui en fait le plus juste des scrutins non-proportionnels. Utilisé au Japon de 1902 à 1993 pour les élections législatives, il y a depuis été remplacé par un système mixte. On dit que le vote est non transférable puisque l'électeur ne dispose que d'une seule voix, qui ne peut servir qu'à l'élection d'un seul candidat, en opposition au vote unique transférable, avec lequel il en a plusieurs, qui peuvent servir à faire élire plusieurs candidats différents (voir ci-dessous). Ce système oblige les formations politiques à prendre garde au nombre de candidats qu'elles présentent dans une circonscription, ainsi qu'à la manière dont les électeurs vont répartir leur suffrage sur ces différents candidats, comme avec le vote cumulatif.

Systèmes proportionnels

Le scrutin à vote unique transférable

Aussi appelé système de Hare, c'est le premier système proportionnel de l'histoire des modes de scrutin. Il s'agit d'une méthode par quotient, d'un type très particulier, proposé par Thomas Wright Hill en 1821 dans le cadre d'un vote encore public. Adapté au vote à bulletin secret au Danemark en 1855, il fut popularisé par Thomas Hare courant 1857. D'origine anglaise, il s'agit en quelque sorte d'une version proportionnelle du vote alternatif : il fonctionne à partir de candidatures individuelles dans des circonscriptions n'ayant pas un trop grand nombre de sièges à pourvoir. Chaque électeur doit classer par ordre de préférence les candidats de sa circonscription : les candidats élus sont ceux ayant atteint le quotient sur la base des premières préférences. Si l'un d'entre eux a dépassé le quotient, ses bulletins en surplus sont répartis entre les autres candidats selon les préférences suivantes : c'est le principe du vote transférable (notons qu'un électeur reste libre de n'attribuer qu'une seule préférence, dans ce cas sa préférence n'est pas transférable). Ce système permet de respecter les candidatures individuelles et incite les partis à afficher leurs alliances devant les électeurs en donnant des consignes de vote bien précises. Les partis alliés ou coalisés augmentent ainsi leurs chances de victoire tandis que les partis isolés sont sanctionnés lors de la répartition des sièges.

Méthodes par quotient

Le principe régissant le fonctionnement de ces systèmes, qui présupposent un quotient électoral, est le suivant :

- Dans une première phase de répartition des sièges, chaque formation politique obtient autant de sièges que les fois complètes que ses voix contiennent le quotient électoral. Par exemple, si une liste a obtenu un nombre total de voix contenant quatre fois le quotient électoral, elle reçoit quatre sièges. C'est la phase dite d'attribution des sièges au quotient complet.

- Après cette première répartition, il est très probable que des sièges n'aient pas été pourvus, les voix des différentes formations politiques ne contenant pas suffisamment de fois le quotient électoral. On opère donc une répartition des sièges restants aux listes ayant les plus grands restes de voix, parmi les voix non-utilisées lors de la phase d'attribution au quotient.

Le nombre de sièges que chaque formation politique obtient lors de la première phase de répartition est donc égal au chiffre entier donné par l'opération voix du parti sur quotient électoral dans la circonscription, soit (V/Q). Le ou les sièges restants sont par la suite affectés, par ordre décroissant, aux listes disposant des plus grandes différences entre le nombre total de leurs voix et le produit de la multiplication des sièges qu'elles ont gagnés, autrement dit : V-(SxQ).

Il existe couramment quatre méthodes de fixation du quotient électoral. La plus courante est celle du quotient de Hare, qui correspond au résultat du nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre total de sièges à pourvoir, soit Q=V/S. Le quotient de Droop correspond lui au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de ses sièges augmentés d'un point, le résultat étant toujours arrondi au premier chiffre entier supérieur. Soit Q=[V/(S+1)]+1. Ce second quotient, très bas, peut parfois rendre possible l'attribution au quotient complet de la totalité des sièges en jeu. L'arrondissement vers le premier chiffre entier supérieur permet d'éviter que ne soient répartis, lors de la première phase d'attribution, plus de sièges qu'il n'y en a à pourvoir. Restent enfin le quotient Impériali et le quotien Impériali renforcé, où les suffrages exprimés sont divisés par le nombre total de sièges à pourvoir, augmenté respectivement de deux ou de trois.

Pour les différents exemples d'application, le quotient de Hare sera utilisé. Il sera donc de 14 750 (118 000/8). On distingue principalement deux méthodes de répartition des sièges restants :

Avec la méthode des plus forts restes, on utilise le quotient simple, puis on attribue les sièges non pourvus suivant la règle des plus forts restes : les listes disposant des plus importants restes de voix obtiennent les sièges restants, à savoir ceux non-attribués au quotient. Cette méthode est favorable aux petits partis. Elle donne parfois lieu à des paradoxes mathématiques, dus à l'évolution capricieuse des restes de voix.

| Partis | Suffrages exprimés | Sièges au quotient | Restes de voix | Sièges aux restes | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| Parti A | 49 000 | 3 | 4 750 | 0 | 3 |

| Parti B | 38 000 | 2 | 8 500 | 1 | 3 |

| Parti C | 22 000 | 1 | 7 250 | 0 | 1 |

| Parti D | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 | 1 |

Avec la méthode d'Hondt de la plus forte moyenne, proposée par le mathématicien Victor D'Hondt, on applique le quotient simple dans un premier temps, mais dans un second temps, chaque siège restant est affecté successivement à chaque liste en plus de ceux déjà acquis. Cette seconde répartition s'opère sur la base de la plus forte moyenne de voix par siège (chaque siège est attribué à la liste présentant la plus forte moyenne de voix pour le siège en question). Cette méthode favorise nettement les grands partis, phénomène qui a tendance à être amplifié par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'espace électoral dans lequel il est appliqué : moins il y a de sièges à pourvoir, plus les grands partis sont favorisés.

| Parti A | Parti B | Parti C | Parti D | |

|---|---|---|---|---|

| Score | 49 000 | 38 000 | 22 000 | 09 000 |

| Diviseur électoral (Sièges/votes valables) | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 |

| Sièges directs | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Première moyenne (Score/Sièges +1) | 12 250 (49 000/4) | 12 666 (38 000/3) | 11 000 (22 000/2) | 9 000 (9 000/1) |

| Premier siège supplémentaire | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Deuxième moyenne (Score/Sièges +1) | 12 250 (49 000/4) | 09 500 (38 000/4) | 11 000 (22 000/2) | 9 000 (9 000/1) |

| Deuxième siège supplémentaire | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 4 | 3 | 1 | 0 |

Méthodes par diviseurs

La méthode d’Hondt de la plus forte moyenne est une seconde version de la méthode de Victor D'Hondt, qui donne les mêmes résultats et produit les mêmes effets que la première, mais s'avère être beaucoup plus simple dans la présente version. On recourt ici à une série de diviseurs, qui est la suite des nombres entiers : 1, 2, 3, 4, etc. On divise en fait le nombre de voix obtenues par chaque liste par chaque nombre entier, puis on répartit les sièges aux plus fortes moyennes : à chaque fois qu'une liste obtient une plus forte moyenne, elle reçoit un siège.

| Diviseurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sièges obtenus |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Moyennes pour A | 49 000 | 24 500 | 16 333 | 12 250 | 09 800 | 08 166 | 07 000 | 06 125 | 4 |

| Moyennes pour B | 38 000 | 19 000 | 12 666 | 09 500 | 07 600 | 06 333 | 05 428 | 04 750 | 3 |

| Moyennes pour C | 22 000 | 11 000 | 07 333 | 05 500 | 04 400 | 03 666 | 03 142 | 02 750 | 1 |

| Moyennes pour D | 9 000 | 4 500 | 3 000 | 2 250 | 1 800 | 1 500 | 1 285 | 1 125 | 0 |

La méthode de Sainte-Laguë de la plus forte moyenne, proposée en 1910 par le mathématicien français André Sainte-Laguë, fonctionne exactement de la même manière que la méthode d'Hondt, à ceci près qu'elle prend comme série de diviseurs 1, 3, 5, 7, etc. Cette méthode est beaucoup moins défavorable aux petits partis et ne présente pas de paradoxes mathématiques. Elle est utilisée en Norvège, en Suède et au Danemark. Ces deux derniers ont en outre modifié le premier diviseur (1,4 au lieu de 1), afin de réduire l'influence des petits partis, donnant de fait un avantage aux partis moyens.

| Diviseurs | 1 | 3 | 5 | 7 | Sièges obtenus |

|---|---|---|---|---|---|

| Moyennes pour A | 49 000 | 16 333 | 09 800 | 07 000 | 3 |

| Moyennes pour B | 38 000 | 12 666 | 07 600 | 05 428 | 3 |

| Moyennes pour C | 22 000 | 07 333 | 04 400 | 03 142 | 1 |

| Moyennes pour D | 9 000 | 3 000 | 1 800 | 1 285 | 1 |

Les systèmes proportionnels de compensation

Ces systèmes ont un but simple : permettre d'atteindre la représentativité la plus exacte possible en attribuant aux formations politiques sous-représentées par le vote de circonscription un certain nombre de sièges de compensation. On distingue principalement deux catégories :

Les systèmes proportionnels à deux niveaux d’attribution des sièges

Il s'agit généralement de systèmes permettant l'attribution de sièges de compensation, sur de larges zones géographiques, après répartition des sièges à la proportionnelle dans le cadre de circonscriptions. Les sièges compensatoires sont répartis sur la base des restes de suffrages non utilisés pour la répartition des sièges dans les circonscriptions. Les sièges compensatoires sont soit ceux qui n'ont pu être répartis au quotient dans les circonscriptions, soit un nombre de sièges prédéterminé réservés exclusivement à la compensation.

L'Italie utilisait un système semblable de 1946 à 1993 pour l'élection de ses députés. 630 sièges étaient alors à pourvoir dans 31 circonscriptions de base au quotient Imperiali. Les sièges non pourvus via cette première méthode étaient ensuite attribués au niveau national, sur la base de la totalisation des restes, suivant la méthode des plus forts restes. Ce système garantissait une très forte proportionnalité, la loi électorale n'exigeant d'atteindre aucun seuil de suffrages pour accéder à la répartition des sièges. Les plus petits partis étaient généralement parfaitement représentés, tandis que les plus grands ne pouvaient bénéficier que d'une très faible amplification en sièges de leur victoire en voix. Un système similaire est utilisé depuis 1919 en Belgique, également pour l'élection des députés : les sièges à pourvoir sont répartis par arrondissement au quotient simple, et ceux non pourvus via cette méthode sont répartis au niveau des provinces sur la base des restes, en utilisant la méthode d'Hondt.

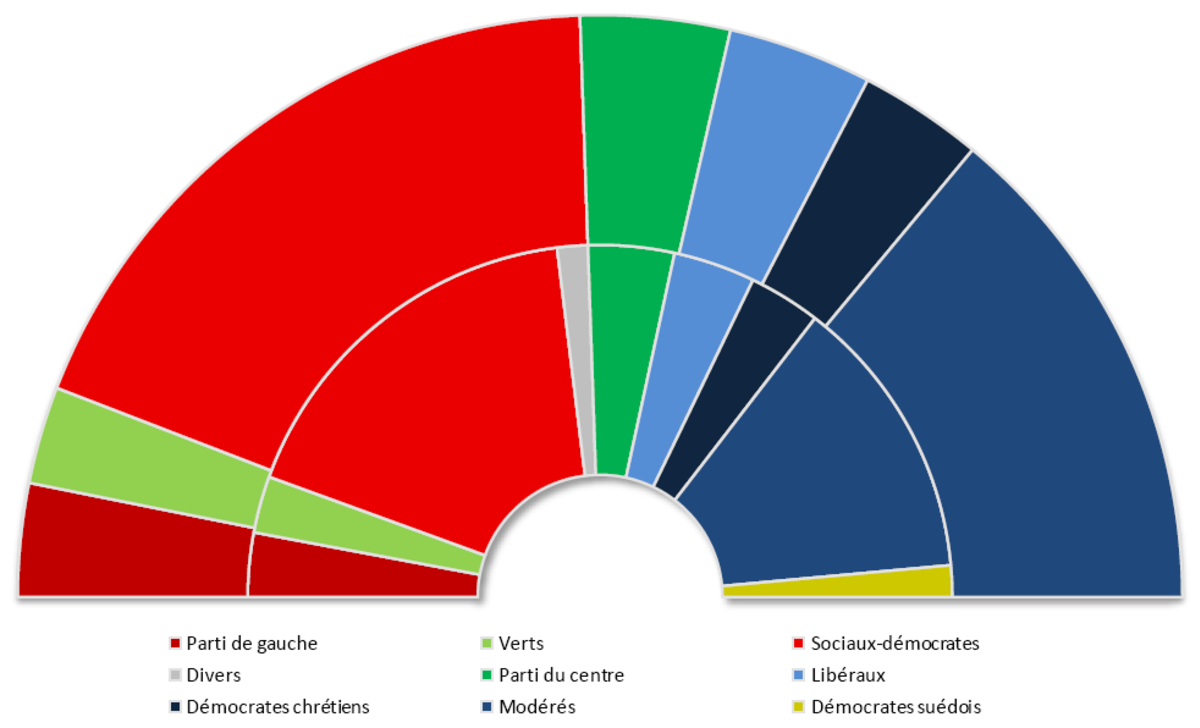

Le Danemark et la Suède utilisent un système différent : une part du nombre total des sièges à pourvoir est réservée au vote de circonscription, tandis que la part des sièges restants est attribuée au niveau national, sur la base des restes de voix des différentes formations politiques pouvant accéder à la répartition des sièges. Au Danemark, outre les 4 députés représentant les Îles Féroé et le Groenland, 135 députés sont élus à la proportionnelle dans 17 districts, puis 40 députés sont répartis proportionnellement au niveau national, sur la base des voix obtenues par les différents partis qui ne leur ont pas permis d'obtenir suffisamment de sièges dans les districts par rapport à leur poids total en nombre de suffrages. En Suède, 310 députés sont élus dans 29 circonscriptions, puis 39 députés se partagent des sièges de compensation répartis au niveau national de la même manière qu'au Danemark. Les résultats des élections générales suédoises de 2006 et des élections législatives danoises de 2007 permettent de mesurer l'ampleur de la proportionnalité de ces systèmes. Notons enfin que ces deux pays, malgré leur fort multipartisme, ont un système politique caractérisé par la bipolarisation des différentes forces politiques, ce qui garantit une bonne stabilité gouvernementale.

Les systèmes mixtes parallèles à finalité proportionnelle

Ce sont ni plus ni moins des systèmes combinant scrutin majoritaire et proportionnelle par compensation. Il s'agit en quelque sorte du contraire des scrutins mixtes à finalité majoritaire : une partie des députés, généralement la moitié, est élue au scrutin majoritaire, puis la mauvaise transcription des voix en sièges résultant de cette première répartition est corrigée par une répartition des sièges restants à la proportionnelle, en fonction du degré de sous-représentativité des différents partis. Il s'agit dans la pratique de systèmes mixtes majoritaire-proportionnel, mais dans les faits il n'en est rien, la répartition s'avérant être au final pleinement proportionnelle.

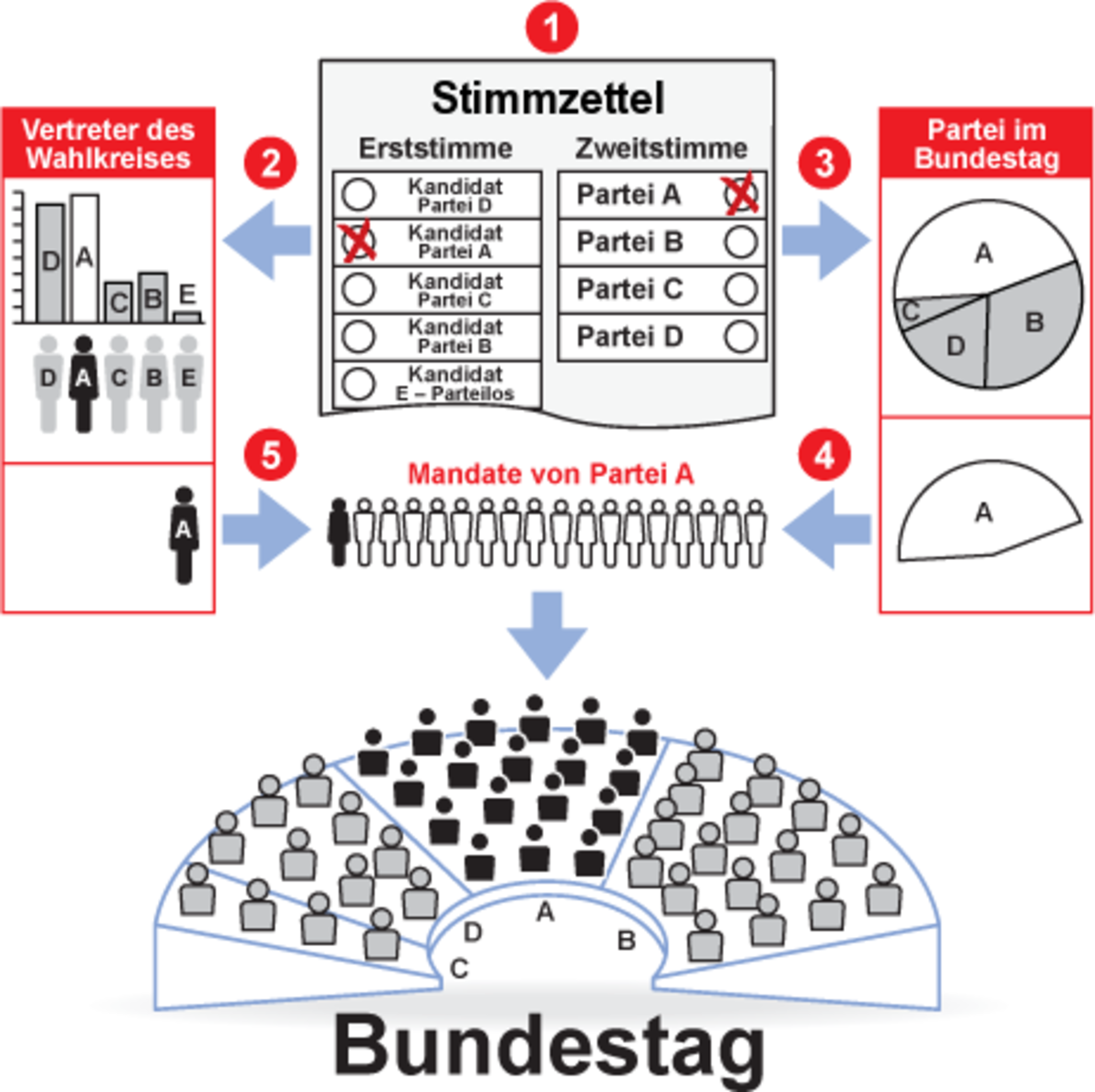

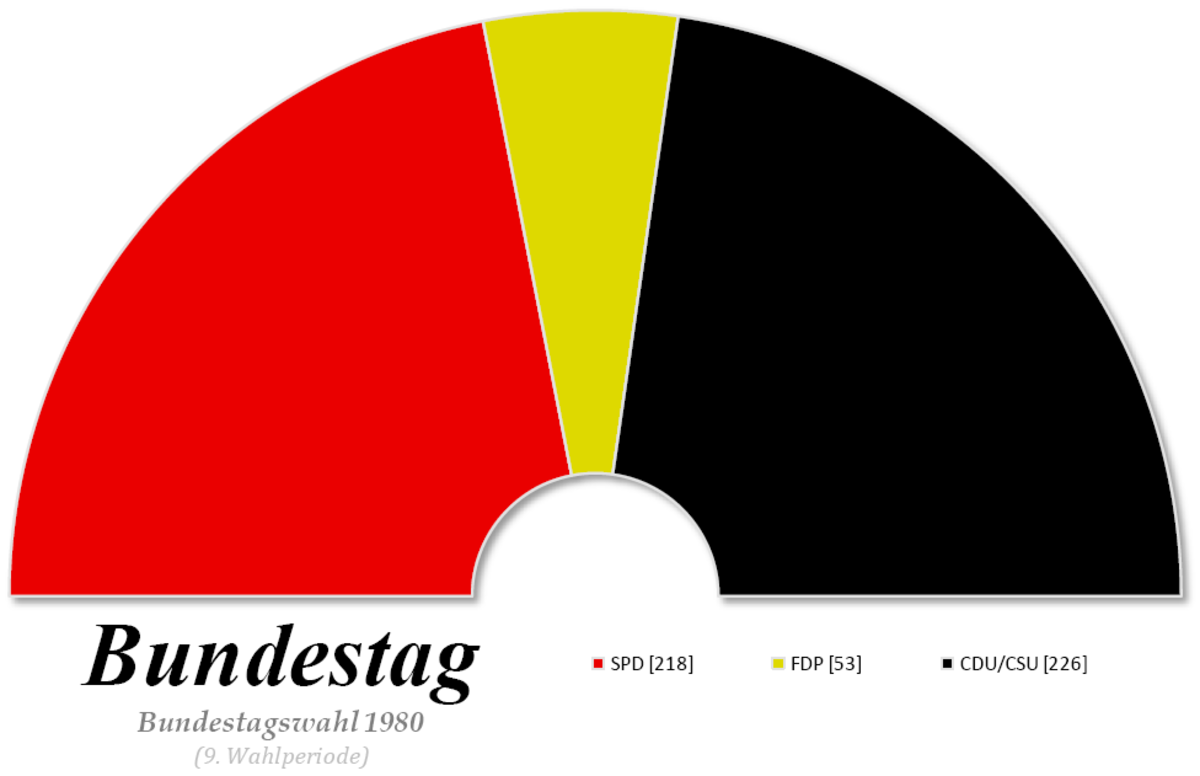

L'Allemagne utilise un système de ce type depuis 1949 pour l'élection des membres du Bundestag. Lors des élections fédérales, la moitié des députés est élue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, et l’autre moitié à la proportionnelle par compensation. Les électeurs ont en fait deux voix : une pour choisir le candidat à élire au scrutin majoritaire, et l’autre pour choisir une liste de parti. La répartition proportionnelle s’opère à l’échelle des Länder : c’est ainsi qu’on compense la sous représentation des tiers partis provoquée par le scrutin uninominal. Au final, c’est le second vote, celui pour les listes de partis, qui détermine la composition finale du Bundestag : la répartition est pleinement proportionnelle, et cela malgré le fait qu’une moitié des députés soit élue au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Il arrive toutefois qu'un parti ait un nombre d'élus au scrutin uninominal, dans un Land donné, supérieur à ce à quoi il devrait normalement avoir droit avec la représentation proportionnelle. Dans ce cas il garde ses sièges supplémentaires, et a au final un nombre total d'élus supérieur à ce à quoi il aurait eu droit à la proportionnelle. Le système allemand se pare dans ces cas-là d'une infime dimension majoritaire. Il faut cependant garder à l'esprit qu'il s'agit là d'une anomalie, tolérée par la jurisprudence, et qui reste marginale quelle que soit l'élection. Ce phénomène est donc pratiquement sans conséquence sur la finalité proportionnelle du système. L'analyse des résultats détaillés des différentes élections fédérales permet de prendre pleinement acte des différences fondamentales opposant le système majoritaire au système proportionnel.

| Partis | Votes au MU1 | Sièges au MU1 | % de ces sièges | Votes à la RP | Sièges à la RP | % de ces sièges | Total sièges obtenus | Part des sièges |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CDU/CSU | 40,8 % | 150 | 50,2 % | 35,2 % | 76 | 24,1 % | 226 | 36,8 % |

| SPD | 38,4 % | 145 | 48,5 % | 34,2 % | 77 | 24,4 % | 222 | 36,2 % |

| FDP | 4,7 % | 0 | 0,0 % | 9,8 % | 61 | 19,4 % | 61 | 9,9 % |

| LINKE | 8,0 % | 3 | 1,0 % | 8,7 % | 51 | 16,2 % | 54 | 8,8 % |

| GRÜNE | 5,4 % | 1 | 0,3 % | 8,1 % | 50 | 15,9 % | 51 | 8,3 % |

Comme le montrent les résultats des élections de 2005, la part des sièges obtenue par les différents partis est très proche de leur part de seconds votes. Cet exemple permet en outre de mettre l'accent sur le comportement des électeurs en fonction du mode de scrutin qu'on leur propose : les centristes du FDP et les écologistes ont ainsi beaucoup plus de secondes voix que de votes de circonscription. Au contraire, les sociaux et chrétiens démocrates ont plus de voix au scrutin majoritaire qu'à la proportionnelle. Le vote utile influence donc bel et bien le choix de l'électeur.

Le vote préférentiel

La représentation proportionnelle est parfaitement compatible avec le fait de permettre à l'électeur de choisir personnellement son élu. Les systèmes de listes permettent en effet aux électeurs d'exprimer leur préférence pour un ou plusieurs candidat(s), au sein de la liste pour laquelle ils votent, si pareille procédure est prévue par la loi électorale. Plusieurs méthodes d'attribution personnelle des sièges existent (à ceci près que la première n’en est en réalité pas une) :

- La liste pré-ordonnée bloquée : l'ordre des candidats sur la liste est défini avant le vote et les électeurs ne peuvent le modifier. De la même manière qu'avec les scrutins majoritaires uninominaux, c'est ce système qui donne le plus de poids aux partis politiques dans le choix de leurs candidats. Il est utilisé notamment en Espagne, au Portugal et en Allemagne pour la moitié de députés élus à la proportionnelle.

- La liste pré-ordonnée non bloquée : les électeurs peuvent, dans ce cas de figure, modifier l'ordre des candidats sur la liste pour laquelle ils ont choisi de voter, mais s'ils ne le font pas, ils sont considérés comme approuvant l'ordre préétabli. Ce système est utilisé en Autriche, en Belgique, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas.

- La liste libre : ici il n'y aucun ordre préétabli et les électeurs peuvent exprimer leur préférence pour un, voire deux candidats de leur choix sur la liste pour laquelle ils ont choisi de voter. L'électeur choisit donc le parti, et le candidat qu'il souhaite voir élu pour représenter ce parti. Il est en revanche impossible d'intégrer des candidats provenant d'autres listes.

- Le système finlandais : pour les élections législatives finlandaises, chaque parti peut présenter, dans chaque circonscription, autant de candidats qu'il le souhaite. Les électeurs votent directement pour les candidats puis, après dépouillement, les suffrages des candidats ayant la même étiquette sont additionnés et la répartition des sièges s'opère ensuite à la proportionnelle entre les différents partis (méthode d'Hondt). Les candidats élus sont ceux ayant individuellement obtenu le plus de voix. Ce système unique en son genre donne donc une très large variété de choix à l'électeur, qui, s'il tient absolument à voter pour un parti en particulier, peut choisir un candidat parmi un nombre illimité de personnes investies par ce parti.

- Le système Hagenbach-Bischoff : les électeurs ont autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir dans leur circonscription. Ils peuvent voter pour des candidats de listes différentes et ont le droit de cumuler plusieurs de leurs voix sur un seul d'entre eux. La répartition des sièges s’opère ensuite de la même manière qu'avec le système finlandais. Utilisé seulement au Luxembourg et en Suisse, où il a été proposé par le professeur Hagenbach-Bischoff à la fin du XIXe siècle, ce système donne la plus grande liberté possible à l'électeur dans le choix de ses représentants. Il peut en effet exprimer sa préférence pour plusieurs candidats différents et, dans le même temps, pour plusieurs partis différents, en les classant s'il le souhaite. Les longs et complexes dépouillements qu'il induit peuvent cependant être un obstacle à son application dans des pays à plus forte population.

Les quatre dernières méthodes tendent à prouver que la proportionnelle peut à la fois concilier une juste transcription des voix en sièges et une réelle prise en compte du choix de l'électeur parmi les candidats qui se présentent à lui.

Classification par degré de proportionnalité

Comme on vient de le voir, les différentes méthodes de répartition des sièges à la proportionnelle peuvent avoir des effets variables. Plus elles sont favorables aux grands partis et défavorables aux petits, moins elles sont proportionnelles. Le politologue I. Nikolakopoulos a classifié ces méthodes sur la base d'une combinaison entre deux critères : leur effet restrictif et leur effet déformateur. Le premier effet prend en compte la part d'électeurs ayant voté pour des partis privés de représentation, et le second concerne l'ampleur de la surreprésentation ou de la sous représentation des formations politiques obtenant des sièges. Ses analyses l'ont conduit à classifier les systèmes proportionnels en trois catégories distinctes :

- Les proportionnelles produisant des effets restrictifs et déformateurs très faibles. À l'époque où l'auteur écrivait (1989), il s'agissait des systèmes italien, danois, néerlandais, belge et autrichien.

- Les proportionnelles caractérisées par un fort effet restrictif et un faible effet déformateur. Entrent dans cette catégorie les systèmes prévoyant un seuil minimum à atteindre pour recevoir des sièges, tout en assurant une répartition très proportionnelle pour les formations atteignant ce seuil. E. Nikolakopoulos prenait alors comme exemples l'Allemagne et la Suède.

- Restent enfin les proportionnelles connaissant une importance égale des deux effets. Ce sont donc les moins proportionnelles des méthodes de répartition proportionnelles. Dans les pays recourant à ce type de système, la législation prévoit généralement des circonscription à faible magnitude, dans lesquelles les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, avec en plus un seuil de représentation à atteindre. La Suisse, la Finlande et l'Espagne, entre autres, entrent dans cette catégorie.

Thanassis Diamantopoulos s'est basé sur ces différents critères pour établir une classification plus exhaustive, prenant en compte des facteurs plus fonctionnels. Il distingue ainsi quatre catégories réparties dans deux grandes familles.

Les proportionnelles fonctionnelles

Malgré leurs différences plus ou moins marquées, ces trois catégories partagent une caractéristique commune, celle d'empêcher implicitement la formation de majorités parlementaires unipartisanes, même si elles ne poursuivent pas ce but avec la même intensité. Elles conviennent donc en principe aux pays dans lesquels la formation d'alliances gouvernementales est acceptée par la classe politique dans son ensemble. Elles ne favorisent évidemment pas la structuration bipartisane du système politique et vont dans le sens d'un parlementarisme multipartisan. Rappelons encore que dans tous les cas, la représentation proportionnelle est parfaitement compatible avec la bipolarisation du paysage politique.

- Les proportionnelles intégrales regroupent les systèmes les plus justes possibles, qui ne prévoient aucun seuil de représentation significatif (1 % par exemple), et permettent une répartition des sièges dans une seule circonscription nationale. C'est le cas notamment d'Israël. Il peut aussi s'agir de systèmes utilisant des circonscriptions à très forte magnitude (au moins vingt sièges par circonscription), dans lesquelles la répartition des sièges s'opère via une méthode particulièrement juste (celles de Sainte-Laguë ou des plus forts restes par exemple), et prévoyant un correctif proportionnel, comme cela se fait, par exemple, au Danemark. Le but à atteindre via ces systèmes est l'obtention, par les différents partis, de pourcentages d'élus les plus proches possibles de leurs pourcentages de sièges. D'après Thanassis Diamantopoulos, les proportionnelles entrant dans cette catégorie sont celles « où aucune formation politique n'est surreprésentée ou sous-représentée de plus de trois points ni de plus de 10 % au maximum par rapport à son pourcentage électoral ». D'un point de vue mathématique, le degré total de proportionnalité doit être en dessous de cinq points d'après l'indice de Loosemore/Hanby ou de 2,25 points d'après celui de Gallagher. Ces systèmes, qui permettent même aux plus petits partis d'obtenir ne serait-ce qu'un élu, incitent forcément à l'émiettement des suffrages, voire à l'éclatement du paysage politique. En effet les électeurs ne sont aucunement incités à voter « utile » et les partis, totalement indépendants les uns des autres, peuvent présenter des candidats partout, pratiquement assurés qu'ils sont d'entrer au parlement même avec un score dérisoire.

- Les proportionnelles sélectives regroupent les systèmes imposant un seuil significatif de suffrages exprimés à atteindre pour accéder à la répartition des sièges. Le seuil est généralement compris entre 3 et 5 %. Ces systèmes entraînent forcément l'exclusion de toute représentation des partis obtenant une part des votes inférieure à ce seuil, ou au moins leur sous-représentation très considérable si plusieurs niveaux d'attribution des sièges sont prévus. Cependant, la répartition des sièges parmi les formations politiques atteignant ou dépassant ce seuil reste très proportionnelle, comme en témoignent les exemples allemand et suédois. En Allemagne, il faut soit atteindre un seuil de 5 % des suffrages exprimés au niveau national, soit obtenir au moins trois élus au scrutin majoritaire pour accéder à la répartition proportionnelle des sièges (voir explications ci-avant). En Suède, il faut atteindre un seuil de suffrages exprimés soit de 4 % au niveau national, soit de 12 % dans une circonscription. En 2006, cela a eu pour effet d'empêcher les Démocrates suédois (extrême-droite), qui avaient recueilli près de 3 % des voix au niveau national, d'entrer au Riksdag.

- Les proportionnelles relativisées regroupent les systèmes produisant des écarts non négligeables entre la part des voix et la part des sièges obtenues par les différentes formations politiques. Cet effet est généralement rarement suffisant pour garantir la formation d'une majorité parlementaire par une seule formation politique à moins, bien sûr, qu'elle ne soit majoritaire en voix sur l'ensemble du pays. Pour M. Diamantopoulos, il s'agit de systèmes « qui ne génèrent pour aucune formation politique de sur- ou de sous représentation en sièges de plus de six points ni de plus de 20 % maximum par rapport à son pourcentage électoral ». Le degré total de disproportionnalité serait dès lors compris entre six et dix points d'après le critère de Loosemore/Hanby, et entre 2,5 et 3,5 points d'après celui de Gallagher. Combinés à un même seuil électoral à atteindre que ceux évoqués précédemment, plusieurs systèmes peuvent produire ces effets : une répartition aux plus forts restes, via le quotient de Droop, dans des circonscriptions pourvoyant dix sièges en moyenne ; une répartition selon la méthode d'Hondt, dans des circonscription pourvoyant quinze sièges en moyenne ; une répartition selon la méthode modifiée (premier diviseur à 1,4) de Sainte-Laguë, dans des circonscriptions pourvoyant dix sièges en moyenne ; ou encore un quelconque système de répartition des sièges à plusieurs niveaux différents, avantageant d'une façon ou d'une autre les grands partis et, éventuellement, les partis moyens.

Les proportionnelles à tendance majoritaire

Le but politique de ce type de système proportionnel est l'inverse de celui de ceux évoqués précédemment. Il s'agit en effet ici de faciliter la formation de majorités gouvernementales unipartisanes, tout en assurant, dans une certaine mesure, la représentation parlementaire autonome des formations politiques minoritaires. Ces « proportionnelles à faible proportionnalité » doivent donc indirectement favoriser la surreprésentation du parti ayant reçu le plus de voix. Pour Thanassis Diamantopoulos, cette surreprésentation ne doit pas excéder dix points, « ce qui pourrait être considéré comme le maximum politique acceptable dans un pays proportionnel ». Avec ces systèmes, une formation politique obtenant au total au moins 40 % des suffrages exprimés est pratiquement assurée d'investir une majorité absolue de sièges au parlement, sous réserve de disposer d'une avance non négligeable sur son principal concurrent.

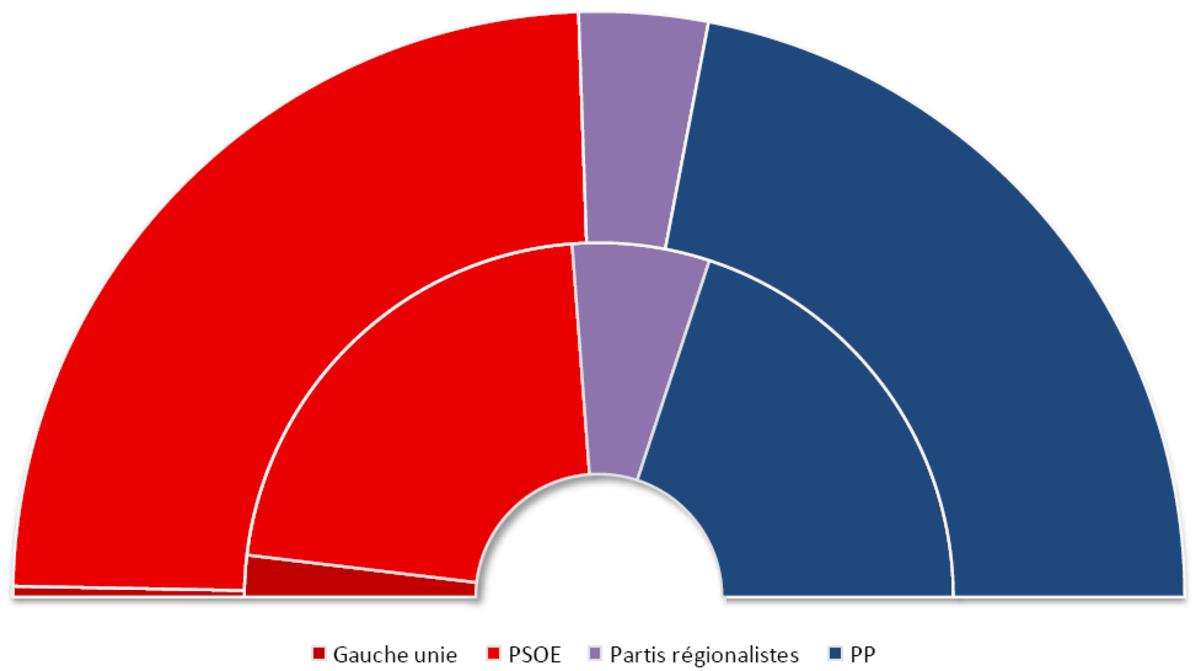

Combiné à un seuil à atteindre d'au moins 3 ou 4 %, les systèmes pouvant être utilisés pour atteindre cet objectif sont la méthode d'Hondt appliquée dans des circonscriptions pourvoyant en moyenne 7 sièges au maximum (comme en Espagne), ou un système à plusieurs niveaux d'attribution des sièges, avec tous les sièges des niveaux supérieurs réservés aux grands partis. Dans le second cas, l'instauration de seuils électoraux variables d'un niveau à un autre peut jouer un rôle déterminant. Les proportionnelles à tendance majoritaire produisent des effets très proches de ceux des systèmes mixtes, ce qui amène T. Diamantopoulos à classer ces deux familles de modes de scrutin au sein d'une grande catégorie, dite des « systèmes intermédiaires ».

Parcours historique

Au milieu du XIXe siècle, se fondant sur les travaux de mathématiciens ayant tenté de mettre au point diverses formules proportionnelles de traduction des voix en sièges, plusieurs philosophes politiques comme Thomas Hare et John Stuart Mill ont porté l’idée de la proportionnalité. À partir de là, différents mouvements favorables à ce nouveau mode de scrutin émergeront partout en Europe, séduisant à terme, au moins en partie, la classe politique. Les origines de la représentation proportionnelle sont anciennes. En 1846, le penseur suisse Victor Considérant élaborait l'un des tous premiers modes de scrutin proportionnel pour l'élection des membres de l'assemblée constituante de la ville de Genève. Mais c'est en 1855 que la représentation proportionnelle servira pour la première fois à l'élection de parlementaires nationaux : cette année entre en effet en application, au Danemark, le scrutin à vote unique transférable élaboré par Carl Andrae, pour l'élection des deux tiers des députés. Ce système alors unique en son genre resta en vigueur jusqu'en 1866. Il faudra ensuite attendre 1895 pour voir la Belgique généraliser la représentation proportionnelle d'abord pour ses élections cantonales (1895), puis pour ses élections législatives (1899), en recourant à la méthode mise au point par le mathématicien Victor D'Hondt en 1885. Après d'autres expériences dans certains cantons suisses et en Serbie (avec un système de boules à défaut de bulletins de vote), la représentation proportionnelle fait son apparition dans plusieurs autres pays au début des années 1900.

Les défenseurs de la représentation proportionnelle ont en général toujours eu deux types d’arguments. D’une part, l’injustice du système majoritaire, qui ne permet pas aux minorités d’être représentées au sein des assemblées délibérantes. D'autre part, la capacité de la représentation proportionnelle à permettre la formation de gouvernements de coalition, sur la base d'une majorité parlementaire pluripartisane, plus modérés et plus consensuels que des gouvernements monopartisans. Au début du siècle dernier, les partis conservateurs ou issus de milieux bourgeois, défendaient ardemment ce mode de scrutin, pensant que la représentation proportionnelle permettrait de freiner la montée du mouvement ouvrier qui pourrait obtenir, avec une majorité relative de suffrages, une majorité absolue de sièges dans le cadre d'élections au scrutin majoritaire. L’extension du droit de vote dans de nombreux pays permettra la diffusion de ces idées, le mouvement proportionnaliste atteindra son apogée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

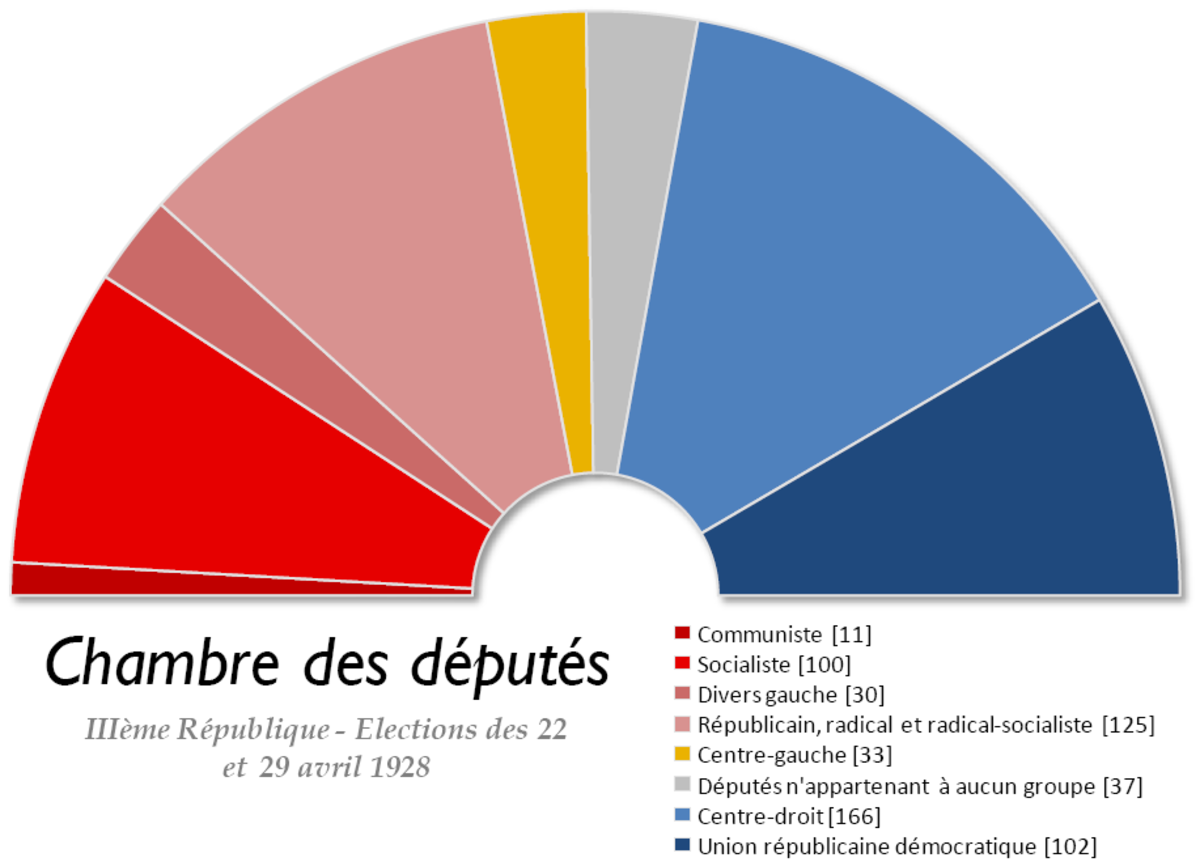

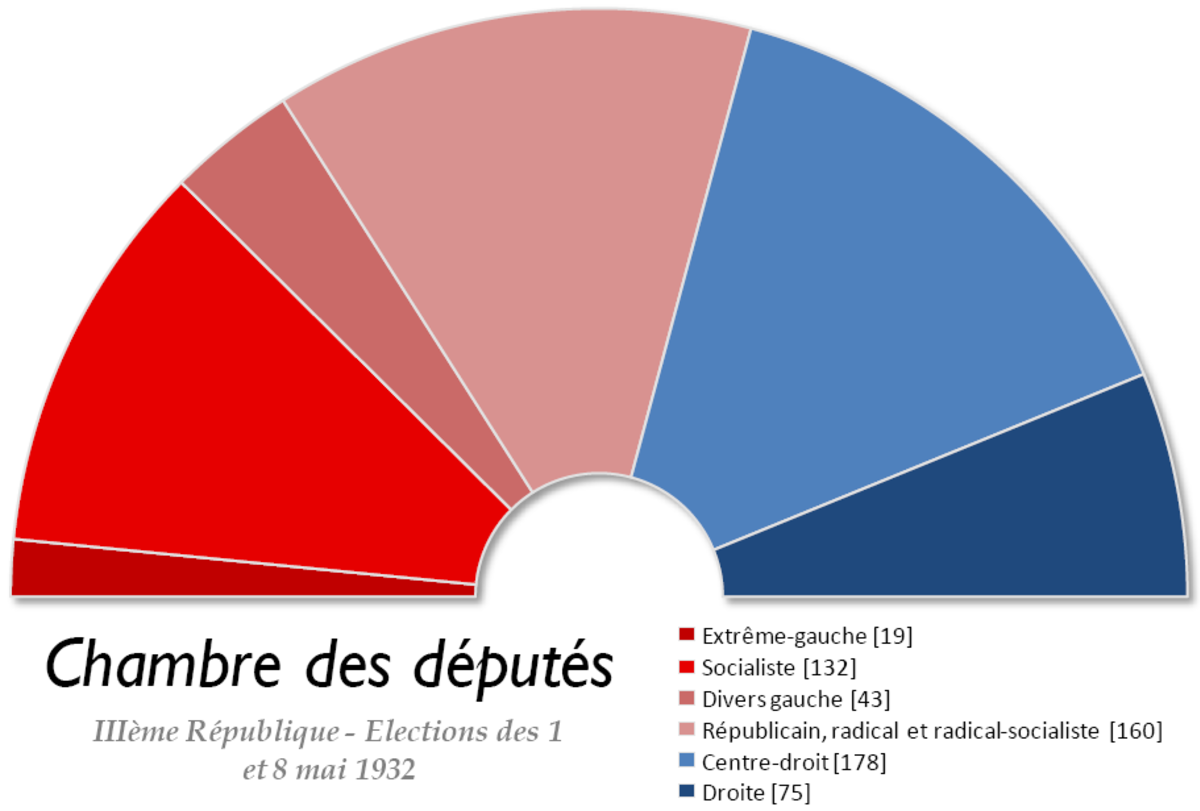

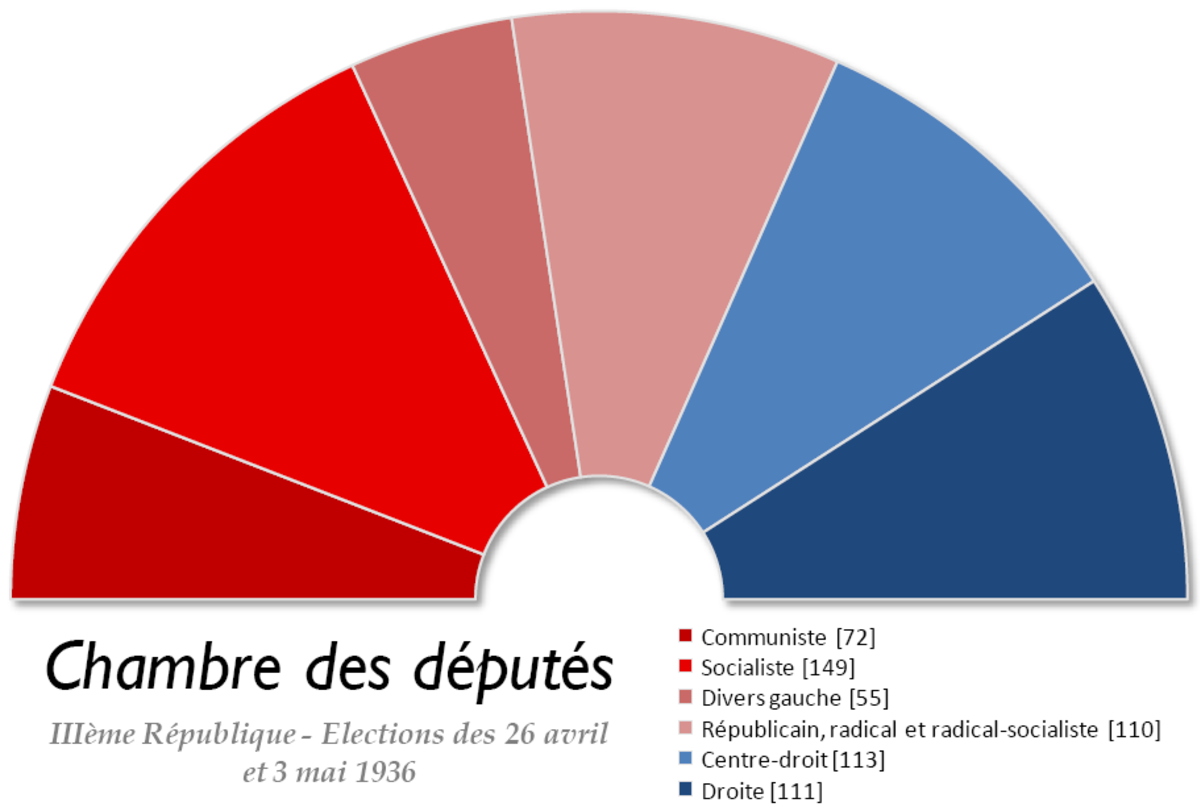

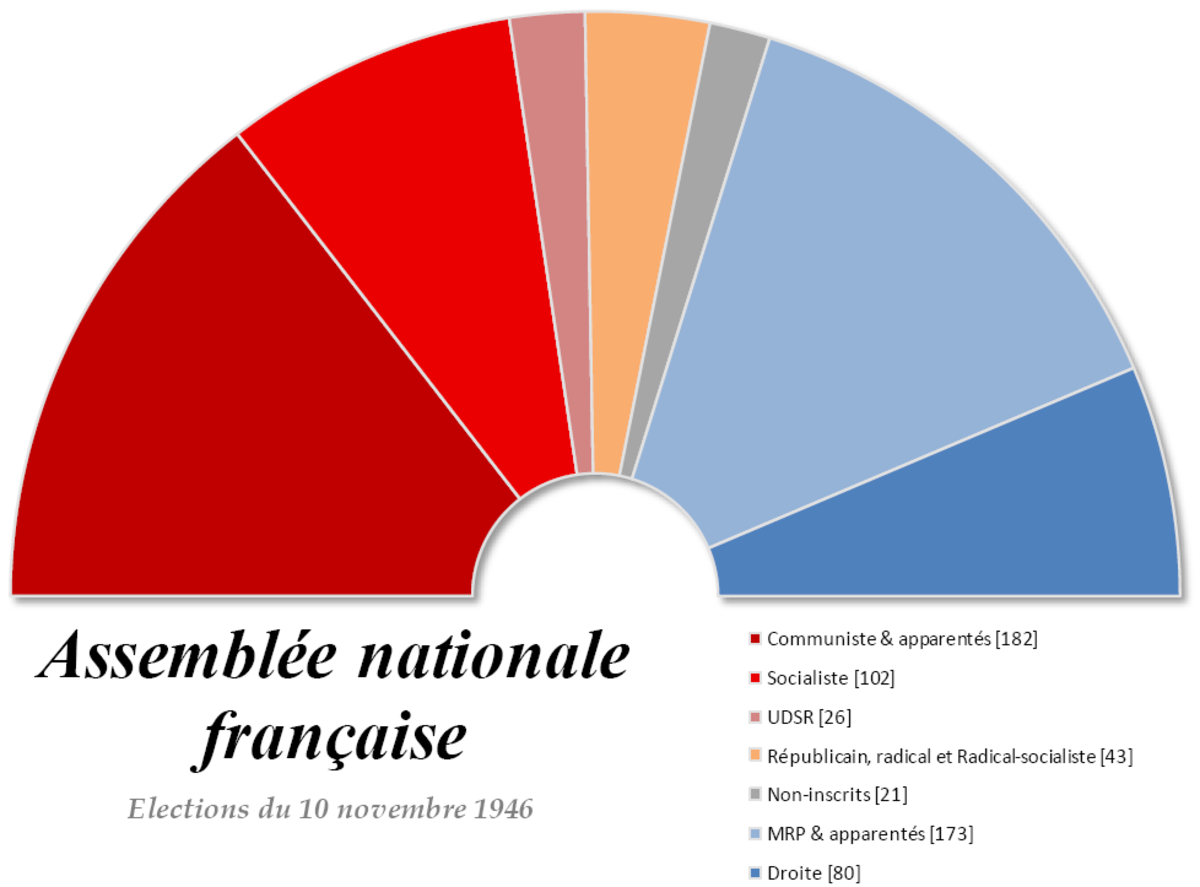

Plusieurs pays abandonnèrent alors les systèmes majoritaires en faveur de formules proportionnelles. Au cours des années 1920, le nouveau mode de scrutin avait séduit bon nombre de démocraties européennes, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse ayant alors choisi de recourir à la représentation proportionnelle pour l’élection de leurs députés. Mais ce succès fut de courte durée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la représentation proportionnelle fut mise en cause par certains pour avoir permis la montée du Parti national-socialiste en Allemagne. On reprochait alors au faible seuil d’éligibilité de la représentation proportionnelle de permettre à de nouvelles formations antidémocratiques d’investir la chambre basse du Parlement assez rapidement. Celles-ci avaient alors les moyens, comme les partis traditionnels, de faire connaître leurs idées en disposant d’un espace où elles pouvaient se structurer et se solidifier progressivement. En outre, l’instabilité gouvernementale qui avait affecté certains pays connaissant un pluripartisme important dans les années 1930 et 1940 avait décrédibilisé la proportionnelle aux yeux de certains, qui l’assimilaient à un éclatement exacerbé du paysage politique.

Au sortir du second conflit mondial, la représentation proportionnelle avait donc été délaissée par les démocraties occidentales. Il faudra attendre les années 1990 pour qu’elle regagne du crédit dans cette partie du monde, notamment dans un souci croissant d’être en mesure de représenter la société dans sa diversité. Mais les critiques à l’égard de ce mode de scrutin ont tout de même perduré. Il était alors intéressant de tenter de concilier les avantages de la représentation proportionnelle et ceux des autres modes de scrutin, notamment le scrutin uninominal. Des systèmes mixtes ont peu à peu vu le jour en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou encore au Japon.

Influence de la représentation proportionnelle sur le système politique

Rapports entre la représentation proportionnelle, le multipartisme et l'instabilité ministérielle