Système d'information géographique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les données du système d'information géographique

Les données géographiques possèdent quatre composantes :

- les données géométriques renvoient à la forme et à la localisation des objets ou phénomènes ;

- les données descriptives (qui font partie des données attributaires) renvoient à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et phénomènes à l'exception de la forme et de la localisation ;

- les données graphiques renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de trait, couleur...) ;

- les métadonnées associées, c’est-à-dire les données sur les données (date d'acquisition, nom du propriétaire, méthodes d'acquisition...).

Les données attributaires

Il s'agit de données associées à un objet ou une localisation géographique, soit pour décrire un objet géographique, soit pour localiser des informations : nom d'une route, type d'un bâtiment localisé par son adresse, nombre d'habitants d'un immeuble localisé par ses coordonnées Lambert, débit d'un cours d'eau, tension d'une ligne de transport d'énergie, type d'arbres dans un verger localisé par sa parcelle, etc. Les données attributaires sont reliées à la géométrie de l'objet.

Les objets géographiques

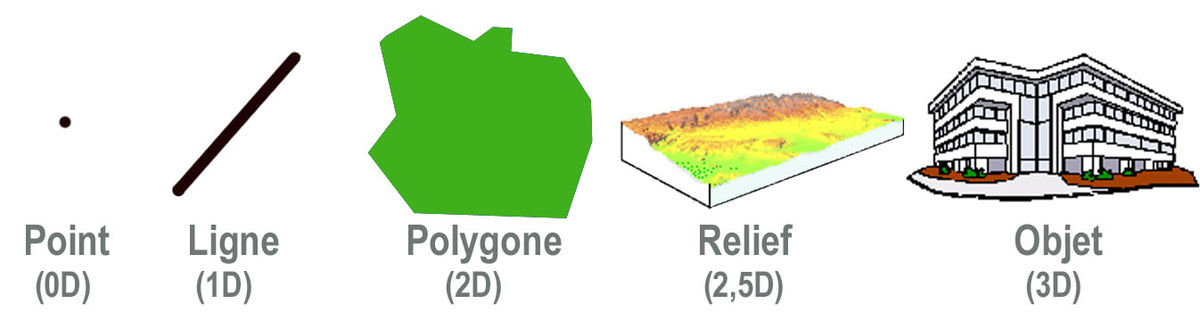

Trois types d’entités géographiques peuvent être représentés :

- le point (x,y) ou ponctuel ;

- la ligne ((x1,y1), ..., (xn, yn)) ou linéaire ;

- le polygone ou surfacique.

À l'heure actuelle, aucun systèmes d'information géographique ne gère complètement les polyèdres, ou volumiques. Dans le meilleur des cas, celui des logiciels dits 2D½, à un point (x,y) peut être associé une cote (z) et une seule.

Deux modes de représentations sont possibles :

- vectoriel (format vecteur) : les objets sont représentés par des points, des lignes, des polygones ou des polygones à trous ;

- matriciel (format raster) : il s’agit d’une image, d’un plan ou d’une photo numérisés et affichés dans le SIG en tant qu'image.

Un système de coordonnées terrestres (sphérique ou projectif) permet de référencer les objets dans l'espace et de positionner l'ensemble des objets les uns par rapport aux autres. Les objets sont généralement organisés en couches, chaque couche rassemblant l'ensemble des objets homogènes (bâti, rivières, voirie, parcelles, etc.).

Exemples de données « raster » :

- Une orthophotographie est une image obtenue par redressement d’un cliché aérien (photo argentique scannée ou photo numérique) pour le corriger des déformations dues :

- Un scan était une image scannée à partir d'une carte papier. Les plus connus sont la série des Scan 25, 100 et 250 issus des cartes 1:25000, 1:100000 et 1:250000 de l'IGN.

Quelques concepts

Les composantes du SIG

Un système d'information géographique est constitué de cinq composants majeurs :

Les logiciels

Ils assurent les six fonctions suivantes (parfois regroupées sous le terme des « 6A ») :

- saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition)

- gestion de base de données (Archivage)

- manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse)

- mise en forme et visualisation (Affichage)

- représentation du monde réel (Abstraction)

- la prospective (Anticipation).

Les données

Les données géographiques sont importées à partir de fichiers ou saisies par un opérateur. Voir le paragraphe suivant.

Les matériels informatiques

Le traitement des données se fait à l'aide des logiciels sur un ordinateur de bureau ou sur un ordinateur durci directement sur le terrain. L'ordinateur de terrain avec GPS et laser télémètre permet la cartographie et la collecte des données. La construction de la carte en temps réel et la visualisation de la carte sur le terrain augment la productivité et la qualité du résultat.

Des systèmes client-serveur en intranet, extranet voire via Internet facilitant ensuite, et de plus en plus, la diffusion des résultats.

Les savoir-faire

Un système d'information géographique fait appel à une connaissance technique et à divers savoir-faire, et donc divers métiers, qui peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Le spécialiste doit mobiliser des compétences en géodésie (connaissance des concepts de système de référence et de système de projection), en analyse des données, des processus et de modélisation (analyse Merise, langage UML par exemple), en traitement statistique, en sémiologie graphique et cartographique, en traitement graphique. Il doit savoir traduire en requêtes informatiques les questions qu'on lui pose.

Les utilisateurs

Comme tous les utilisateurs de systèmes d'information géographique ne sont pas forcément des spécialistes, un tel système propose une série de boîtes à outils que l’utilisateur assemble pour réaliser son projet. N’importe qui peut, un jour ou l’autre, être amené à utiliser un SIG. Le niveau de compétences requis pour la conduite des opérations les plus basiques (voir géomatique), est généralement celui de technicien supérieur. Mais afin d'assurer une bonne qualité d'interprétation des résultats de l'analyse des données et des opérations avancées, celles-ci sont généralement confiées à un ingénieur disposant d'une bonne connaissance des données manipulées et de la nature des traitements effectués par les logiciels. Enfin, des spécialistes sont parfois amenés à intervenir sur des aspects techniques précis.

Questions auxquelles peuvent répondre les systèmes d'information géographique, et limites

Un systèmes d'information géographique doit répondre à cinq questions, quel que soit le domaine d’application :

- Où : où se situe le domaine d’étude et quelle est son étendue géographique ?

- Quoi : quels objets peut-on trouver sur l’espace étudié ?

- Comment : comment les objets sont-ils répartis dans l’espace étudié, et quelles sont leurs relations ? C’est l’analyse spatiale.

- Quand : quel est l’âge d’un objet ou d’un phénomène ? C’est l’analyse temporelle.

- Et si : que se passerait-il s’il se produisait tel événement ?

Les systèmes d'information géographique ont comme limites la pertinence, la richesse, et l'occurrence de mise à jour de leurs bases de données, mais aussi parfois les restrictions d'accessibilité ainsi que les droits d'auteurs sur certaines données et informations qui peuvent empêcher la diffusion de cartes, ou empêcher leur réalisation pour les travaux partageant les données de plusieurs systèmes disparates. L'accessibilité peut également souffrir de mesures prises pour protéger des entités particulières lorsque la taille de l'échantillon est trop petite (secret statistique), ou par la présence sur une couche de données d'informations stratégiques et/ou protégées. Enfin certaines requêtes demandent un temps ou une puissance de calcul non disponibles.

Une autre limite est la lisibilité : pour ne pas trop charger la carte, les croisements d’informations ne peuvent guère dépasser 3 ou 4 variables par carte. Au-delà, il faut faire plusieurs cartes, ou, si les variables sont nombreuses, et pour ne pas être submergé par une multitude de cartes, s’orienter vers des techniques de représentation sur un graphe unique comme l'Iconographie des corrélations.