Svante August Arrhenius - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

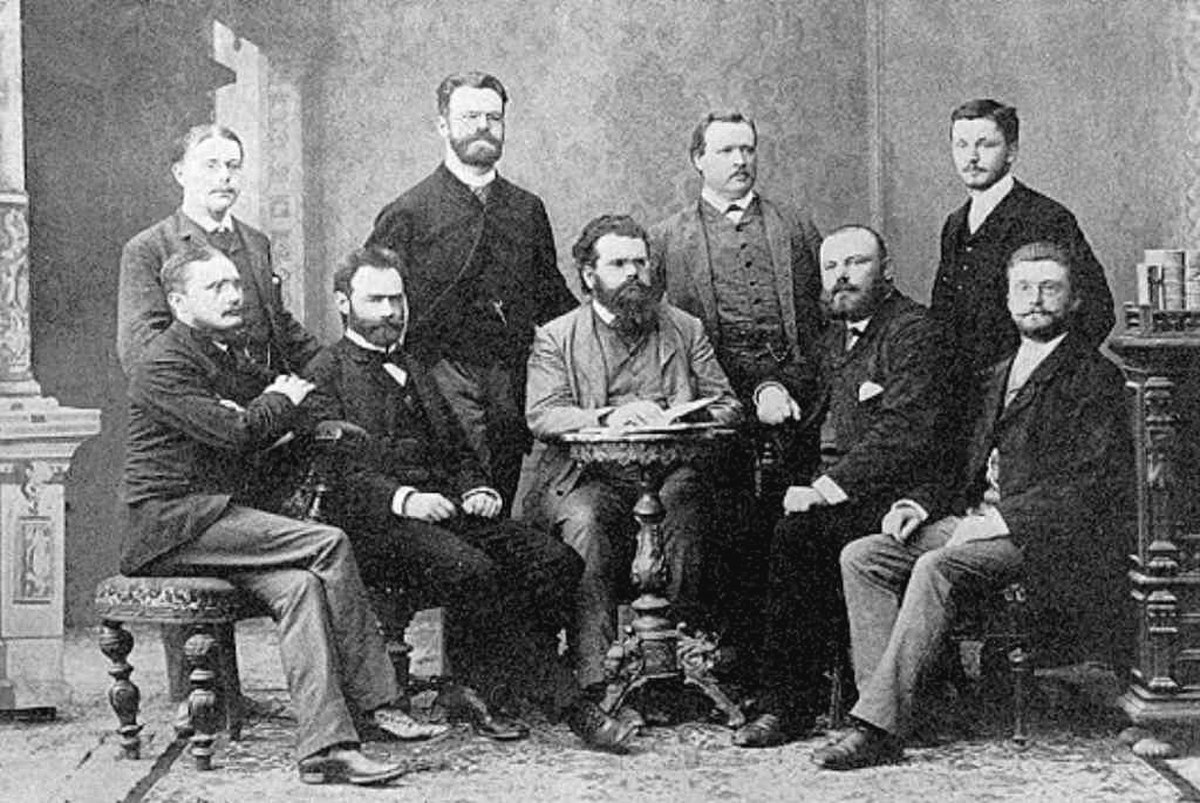

Carrière universitaire et scientifique

À l’université d'Uppsala, il est insatisfait de son professeur principal en physique, et le seul professeur semblant capable de le superviser est un chimiste Per Thodor Cleve.

Après cinq ans d’études en physique, mathématiques et chimie à l’Université d'Uppsala, il entre en 1881 à l’Institut de physique de l’Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm, où il prépare une thèse, sous la supervision du physicien Erik Edlund. Son sujet d’étude sera la conductivité des électrolytes.

En 1883, il publie un mémoire de 150 pages intitulé Recherches sur la conductibilité galvanique des électrolytes qui annonce sa théorie de la dissociation, laquelle lui permet d’obtenir son diplôme de doctorat en 1884. Sa soutenance de doctorat n’impressionne pas du tout ses professeurs (dont Per Teodor Cleve) qui lui accordent son doctorat, mais avec la note la plus basse possible. Ce même travail lui vaudra plus tard le prix Nobel de chimie de 1903 « en reconnaissance des services extraordinaires qu'il a rendus à l'avancement de la chimie par sa théorie sur la dissociation électrolytique ».

Arrhénius a envoyé des copies de sa thèse à divers scientifiques européens qui œuvraient à de nouvelles approches de la chimie physique, comme Rudolf Clausius, Wilhelm Ostwald, et J. H. van ’t Hoff . Ces derniers ont été beaucoup plus impressionnés que les professeurs d’Arrhenius et W. Ostwald est même venu à Uppsala rencontrer Arrhenius pour le persuader de se joindre à son équipe de recherche, invitation qu'Arrhenius a déclinée, préférant rester en Suède, probablement parce qu'il avait un poste à Uppsala, et aussi pour s’occuper de son père qui était gravement malade (celui-ci meurt en 1885).

En 1886, E. Edlund obtient de l'Académie royale des sciences de Suède qu’elle lui finance un voyage d’étude en Europe, ce qui lui permet de passer quatre ans dans les laboratoires d’Ostwald à Riga, de Kohlrausch à Würzburg, de Boltzmann à Graz et de Van’t Hoff à Amsterdam.

Il refuse un poste en Allemagne pour rester en Suède où il rentrera pour travailler à l'Institut royal de technologie de Stockholm, comme professeur, puis comme recteur. En 1891, il est nommé maître de conférence à la Stockholms Högskola (aujourd'hui Université de Stockholm), étant promu professeur de physique (avec beaucoup d'opposition de ses pairs) en 1895, et recteur en 1896.

Arrhenius devient ensuite professeur de chimie à l’Université de Stockholm en 1895. Il est accepté à l’Académie royale des sciences de Suède en 1901. Son prix Nobel de chimie, remis en 1903, accroît la reconnaissance de ses pairs, et en 1905, il est nommé à la direction de l’« Institut Nobel de chimie physique », spécialement créé pour lui.

Son nom resté attaché à la Loi d'Arrhenius qui rend compte de la variation de vitesse des réactions chimiques avec la température et qu’il a formulé en 1889 dans son article intitulé « On the velocity of the inversion of cane sugar by acids ».

Théorie de la dissociation

Ses travaux de recherche portèrent sur la conductivité des solutions d’électrolytes. Ils lui permirent de rédiger Recherches sur la conductibilité galvanique des électrolytes qui préfigure sa théorie de la dissociation. Celle-ci postule que les composés chimiques en solution dans une solution électrolytique (conductrice de charges électriques) sont dissociés en ions, et ce même en l’absence de courant électrique traversant la solution.

Cinquante-six hypothèses sont présentées et discutées dans sa thèse de 1884. La plupart sont encore acceptées aujourd’hui, telles qu’elles ou avec des modifications mineures. Le plus important dans sa thèse est l’idée que ni les sels purs ni l'eau pure ne sont conducteurs, mais qu’une solution de sels l’est. L'explication d’Arrhenius est que lors de sa dissolution, le sel se dissocie en particules chargées (que Michael Faraday avait nommé « ions » quelques années avant). Faraday avait la conviction que les ions étaient produit par le processus d’électrolyse. Arrhenius a posé l'hypothèse que même en l’absence de courant électrique, les solutions salines contenaient des ions, et que les réactions chimiques en solution étaient le fait de réactions entre ions. Pour les électrolytes forts on pense toujours que c'est le cas, mais cette théorie a été modifiée (par Peter Debye et Erich Hückel) pour prendre en compte le comportement des électrolytes faibles.

En 1884, comme développement de sa théorie sur les ions, Arrhenius propose aussi une définition des acides et des bases, estimant que les substances acides produisent des ions d'hydrogène en solution, et que les bases produisent des ions hydroxyde en solution.

En 1889, Arrhenius postule également que le degré de dissociation augmente avec la dilution de la solution, après avoir observé que les réactions chimiques gagnent en vitesse en fonction de la température de la solution, et ceci, de façon proportionnelle à la concentration des molécules activées. Il en tire une loi de variation de la constante de vitesse d’une réaction chimique en fonction de la température.

Sa théorie est d'abord mal reçue par la communauté scientifique, qui la considère comme fausse. Elle sera cependant peu à peu acceptée pour finalement former l'une des pierres angulaires de la chimie physique et de l’électrochimie modernes.

Visionnaire... La théorie de l'effet de serre

Voulant comprendre et expliquer le cycle des glaciations, Svante Arrhenius a élaboré une théorie qui relie l’augmentation du CO atmosphérique à une augmentation sensible des températures terrestres en raison d'un « effet de serre » dû à la vapeur d’eau et à l’acide carbonique (CO dissous dans la vapeur d'eau). Il a été influencé dans ce travail par d'autres chercheurs, dont Joseph Fourier.

Dans un article intitulé « De l'influence de l'acide carbonique dans l'air… sur la température de la terre », publié en 1896, il estime qu'un doublement du taux de CO causerait un réchauffement de ~5 °C (soit un peu plus que les prévisions de 2 à 4,5 °C faites par le GIEC plus de 100 ans plus tard, en 2007). Une réduction de moitié du CO atmosphérique diminuerait quant à elle la température moyenne de la surface du globe de 4 à 5 °C. Arrhenius s’attendait à ce que le taux de CO double, mais au rythme de son temps, c’est-à-dire en environ 3000 ans d’après ses calculs. Au rythme actuel, cela prendra un siècle seulement selon les calculs du GIEC.

Pour calculer les capacités d’absorption du CO et de la vapeur d'eau, Arrhenius a utilisé les observations de la lune faites dans l’infrarouge par Frank Washington Very et Samuel Pierpont Langley à l'observatoire Allegheny de Pittsburgh.

Les laborieux calculs d'Arrhenius se sont plus tard montrés erronés, mais s’appuyant sur la « Loi de Stefan-Boltzmann », il a formulé une première loi sur l'effet de serre, dont la forme originale est : Si la quantité d’acide carbonique augmente en progression géométrique, l’augmentation de la température suivra, presque avec une progression arithmétique. (« If the quantity of carbonic acid increases in geometric progression, the augmentation of the temperature will increase nearly in arithmetic progression »), loi qui n'a pas été depuis invalidée, mais qui a été simplifiée dans son expression by G. Myhre et ses collègues en 1998 avec la formule suivante :

-

- ΔF = αln(C/C0)

En 1900, Anders Jonas Ångström, qui a publié le premier spectre moderne infrarouge du CO (avec deux bandes d’absorption) critique les valeurs élevées d’absorption calculées par Arrhenius pour le CO. Arrhenius lui répond vivement en 1901, rejetant la critique. Deux ans après, il aborde brièvement le sujet dans un ouvrage technique (Lehrbuch der kosmischen Physik, 1903). Trois ans plus tard, il publie un long texte de vulgarisation, formulation cosmogonique présentant sa vision de l'apparition de la terre et de la vie sur terre « Världarnas utveckling » (1906) qui sera traduit l’année suivante en allemand sous le titre Das Werden der Welten, 1907), puis en anglais (Worlds in the Making, the Evolution of the Universe, New York, London, Harper, 1908). Dans ce texte, il suggère que les émissions humaines de CO devraient être suffisantes pour prémunir le monde d'une nouvelle ère glaciaire. Il y estime qu’une terre plus chaude serait nécessaire pour nourrir la population humaine qui augmente rapidement. Il présente très clairement un monde plus chaud comme un changement positif. À partir de ce moment, sa théorie sur l'effet de serre gagne de l’attention.

Néanmoins, jusqu'aux années 1960, la plupart des scientifiques vont considérer cet effet de serre comme ne pouvant plausiblement influencer les cycles glaciaires que Milutin Milankovitch a modélisés d’une manière très satisfaisante sur la base des changements d'orbite de la terre. La théorie de Milankovitch s’est en effet avérée être puissamment prédictive à rebours, pour expliquer les glaciations qui ont touché la terre depuis plusieurs millions d'années. Ce forçage orbital est admis de nos jours comme premier facteur climatique, le CO étant néanmoins reconnu comme élément amplificateur (boucle de rétroaction positive).