Statine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

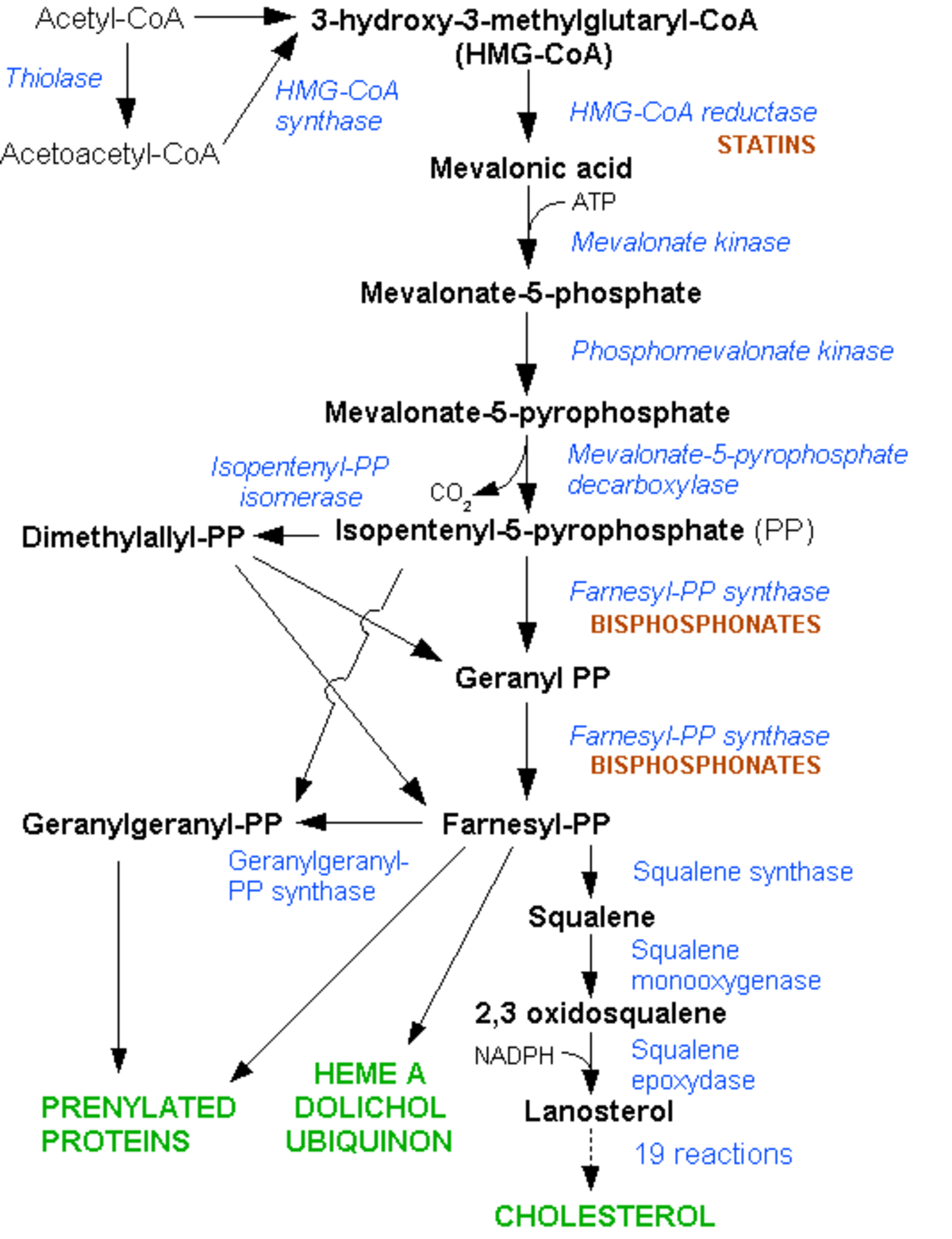

Les statines (ou inhibiteurs de la HMG-CoA réductase) forment une classe d'hypolipidémiants, utilisés comme médicaments pour baisser la cholestérolémie de personnes qui risquent une maladie cardiovasculaire à cause de leur hypercholestérolémie.

Membres

Les statines comprennent :

- l'atorvastatine (1997)

- la fluvastatine (1994)

- la lovastatine, la plus ancienne (1987), désormais quasiment obsolète et tirée de la levure de riz rouge

- la pravastatine (1991)

- la rosuvastatine, la plus récente (2003)

- la simvastatine (1988)

Statine retirée du marché :

- la cérivastatine (1998), retirée du marché en 2001 à cause de ses effets secondaires graves (nombre élevé de cas de rhabdomyolyse avec insuffisance rénale aiguë et décès), en particulier en association avec des fibrates.

Pharmacologie

Son métabolisme est hépatique. Un certain nombre est métabolisé par le biais du cytochrome p450 (Lovostatine, Simvastatine, Atorvastatine, à un moindre degré fluvastatine), ce qui les rendent sensibles avec certaines interactions médicamenteuses.

Groupes

Mode d'action

Les statines agissent en diminuant (ou inhibant) la synthèse du cholestérol.

Les autres effets probables seraient une réduction de la progression de la plaque athéromateuse, des marqueurs vasculaires de l’inflammation et une amélioration de la dysfonction endothéliale. Ces effets seraient dus aux propriétés pléiotropes des statines (qui agiraient comme des donneurs de NO ou Oxyde d'azote).

Actions liées à d'autres facteurs que le cholestérol

Un effet préventif serait aussi suspecté dans de nombreuses autres maladies mais reste à être formellement démontré. C'est le cas notamment de l'insuffisance cardiaque, dans la prévention des cancers (dont ceux du côlon ou ceux du poumon, de la réduction des fréquences des fractures lors de l'ostéoporose, de la réduction de la progression du diabète, dans la prévention des thromboses veineuses profondes (phlébites), dans la prévention de la démence ou des infections.

La multiplicité de ces effets, appelé couramment effets pléiotropes, n'ont pas de rapport avec l'action sur le cholestérol. Ils pourraient être dus à des propriétés anti-inflammatoires ou anti-oxydatives. Ils ont tous été notés lors d'études observationnelles qui ne recherchaient pas ce type d'effet et peu dans des essais randomisés. L'hypothèse d'un biais de recrutement (les statines seraient prescrites plus volontiers chez des patients globalement en meilleur état de santé ou avec de meilleurs conditions de suivi) a été soulevée.

Utilisation

Ces molécules sont efficaces dans :

- la diminution du taux de cholestérol dans le sang.

Elles seraient efficaces dans :

- la diminution du risque de survenue (prévention primaire) ou de récidive (prévention secondaire) de maladies résultants du rétrécissement ou de l'occlusion d'artères (infarctus du myocarde, angine de poitrine, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral).

Il existe de nombreuses études concernant l'efficacité (ou l'inefficacité) de l'une ou l'autre des statines sur un ou plusieurs paramètres. Il n'est actuellement pas complètement clair si l'éventuelle diminution du risque vasculaire est un effet de « classe » (toutes les statines seraient équivalentes), ou si chaque molécule a un effet propre qui peut donc différer dans son efficacité. De même, la liaison entre la baisse du cholestérol dans le sang et la diminution de la morbidité cardio-vasculaire n'est pas clairement établie. Quand cette dernière est observable, chez les preneurs de statines, elle apparait même chez ceux qui ont un cholestérol normal. Enfin, les personnes victimes d'une crise cardiaque peuvent avoir un taux normal (ou bas) de cholestérol, ce qui est visible après autopsie.

Il n'existe que peu d'études comparant les statines entre elles. Ce sont des études plus difficiles à mener et à interpréter que contre placebo. Il semblerait cependant qu'une statine donnée à une dose standard (simvastatine 40 mg) soit aussi efficace qu'une autre statine, réputée plus efficace pour la baisse du cholestérol et donnée à fortes doses (atorvastatine 80 mg) dans la prévention du risque cardiaque lorsque le LDL cholestérol de base est bas.

Controverse quant à l'utilité des statines

Certains soulignent que les recommandations tendant à viser un taux optimal de cholestérol (plus particulièrement sa fraction LDL), ne sont en fait étayées par aucune étude, ces dernières ayant toujours été des doses fixes de statines quel que soit le taux initial de cholestérol.

L'intérêt et l'utilité des statines sont actuellement contestés par un certain nombre de chercheurs et de cliniciens, dont Michel de Lorgeril, reprochant un conflit d'intérêt entre les médecins experts recommandant l'emploi des statines et l'industrie pharmaceutique. Michel de Lorgeril dénonce ce qu'il appelle le "cholestérol delirium", en déplorant que la guerre menée contre le cholestérol occulte les autres facteurs de risque (notamment le mode de vie, l'alimentation de type occidental, la sédentarité...).

Les statines seraient pour les personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale (forme génétique rare résultant d'une mutation du gène codant pour le récepteur au LDL) une avancée majeure dans la restauration d'une espérance de vie comparable à celle des personnes non-atteintes dans le cadre d'une prévention primaire complète (régime alimentaire, activité physique, contrôle d'autres facteurs de risque cardio-vasculaire). Cependant, l'étude ENHANCE a échoué à prouver l'efficacité des statines dans le traitement de l'Hypercholestérolémie Familiale. Cet essai clinique testait un mélange de deux molécules (la simvastatine et l'ézétimibe ). Début 2008, la FDA a obligé les deux laboratoires à publier les données en leur possession, qu'ils tardaient à faire paraître. Résultat : le Vytorin ne diminue pas les lésions dans les artères. Pourtant, il y a bien eu une importante diminution du cholestérol, sans effet protecteur sur la mortalité.

Il faut souligner qu'il n'existe aucune étude permettant d'évaluer le rapport bénéfice-risque de la prise permanente de statine sur le très long terme, les patients asymptomatiques en traitement de prévention primaire ayant au plus 40 à 50 ans - en effet, les statines remontent à 1987 pour les premiers traitements, il était alors rare de rester asymptomatique (sans lésion athéromateuse) au-delà de l'âge de 30 à 35 ans. Il n'est cependant pas contestable que, pour ces patients, pouvoir se projeter dans l'avenir lointain à horizon de 20 ou 30 ans représenterait un progrès décisif dans la qualité de vie.

Il faut également préciser que l'évaluation des effets secondaires en France est moins sensible qu'aux Etats-Unis (taille du marché différent, consommateur différent dans ses habitudes, etc...) et que la pharmacovigilance pourrait être améliorée. En effet, une toxicité musculaire ne peut être relevée que si le patient a une activité physique suffisante. Or, les statines ont pour effet secondaire fréquent (entre 1% et 10%) une fatigabilité accrue du patient, ce qui l'empêche à la fois de reprendre une activité physique (protectrice pour le coeur) et de se plaindre à son médecin de douleurs musculaires (qui n'apparaissent qu'en cas de reprise de l'activité).