Staphylocoque doré - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractères bactériologiques

Morphologie microscopique

Aspect : ce sont des coques gram positif arrondis d’environ 1 µm de diamètre, immobile, dépourvus de spores et de capsules.

Groupement : ils apparaissent le plus souvent en amas dit « grappes de raisin ». Cependant ils peuvent également être isolés, par paires ou en très courte chaîne.

Aspect des colonies

Les S. aureus forment en aérobiose des colonies crémeuses, pigmentées (typiquement jaune d’or), qui tournent autour de 4mm de diamètre et opaques.

Culture

Condition de culture

S. aureus est une bactérie anaérobie facultative préférentielle, et se développe bien sur les milieux minimum (milieux de bases). C'est une bactérie mésophile (37 °C de croissance optimal), neutrophile (pH 7 optimal) et halophile (se développe à de fortes concentrations de NaCl). Elle est aussi relativement résistante aux inhibiteurs bactériens comme le cristal violet et le tellurite de potassium. S. aureus possède aussi de nombreuses résistances aux antibiotiques qui varient selon les souches.

Résistance aux antibiotiques

Staphylococcus aureus est souvent associé aux germes multirésistants aux antibiotiques. En réalité, cela concerne seulement certaines souches et non directement l’espèce S.aureus. Malheureusement, du fait de leur caractère multirésistant et de l’usage massif d’antibiotiques, ces souches ont été artificiellement sélectionnées par l’homme et finissent par prédominer sur les autres.

Le milieu hospitalier étant l’endroit idéal pour cette sélection non-désirée où S. aureus est reconnu responsable de nombreuses infections nosocomiales.

Certaines souches multirésistantes sont devenues très problématiques ; parmi celles-ci on distinguera :

- le SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline) qui est devenue (en France) l’une des souches multirésistantes les plus répandues en milieu hospitalier, les pénicillines sont inefficaces sur lui : les concentrations minimales inhibitrices ayant largement dépassé le seuil toxique.

- mais aussi, et plus récemment, le SARV : souche de Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine.

Milieux d'isolement utilisés

- Milieu non sélectif :

- Milieu sélectif :

- Gélose Chapman,

- Gélose Baird Parker.

Caractères biochimiques de S. aureus

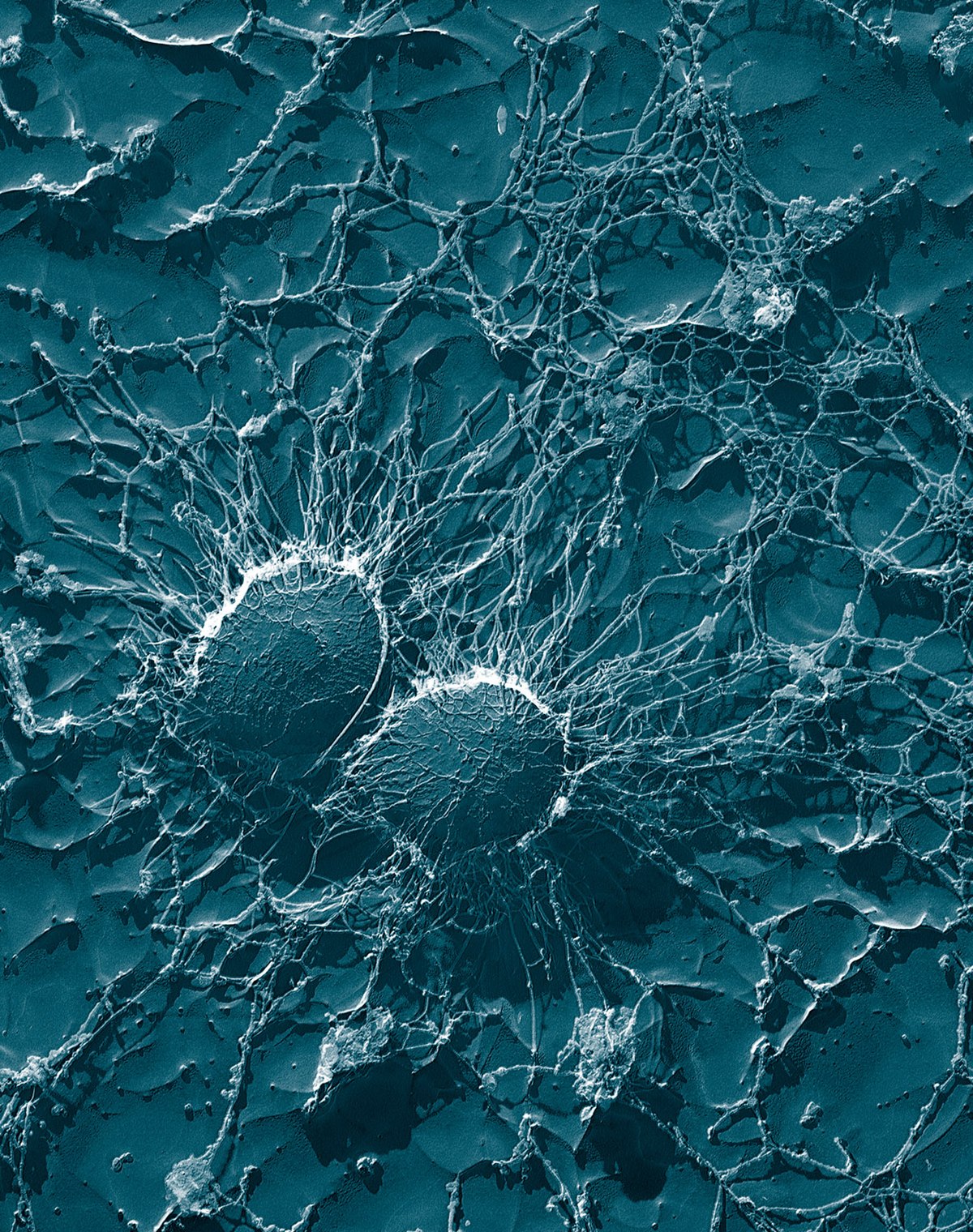

S.aureus formant une capsule de fibrine qui le protège du système immunitaire d’une vache.

S. aureus possède les caractéristiques du genre Staphylococcus :

- il possède une catalase (qui va décomposer l’eau oxygénée H2O2) à la différence des streptocoques qui n’en possèdent pas, de même que les aérocoques (germes non pathogènes mais qui peuvent poser un problème pour le diagnostic différentiel des S. aureus).

- Absence d’une oxydase.

- Il fermente le glucose sans gaz, de même que les streptocoques et les aérocoques.

Mais S. aureus possède bien d’autres caractéristiques biochimiques, propres à l’espèce, notamment :

- présence d’une coagulase libre ou staphylocoagulase.

- Récepteur au fibrinogène (RF).

- Protéine A.

- Thermonucléase ou DNAse thermostable.

- Dégrade le mannitol sur la gélose Chapman.

La coagulase libre ou staphylocoagulase est une exoenzyme capable de coaguler le plasma sanguin humain en catalysant la transformation du fibrinogène en fibrine (voir coagulation), ce qui lui permet de créer un caillot qui délimite un foyer infectieux où les germes sont à l’abri du système immunitaire et peuvent se multiplier pour coloniser le reste de l’organisme par voie sanguine.

Plus d'une centaine d'ARN régulateurs répriment l'expression de certains gènes, déjouant ainsi certaines défenses immunitaires de l'organisme infecté. Cette molécule d'ARN pourrait constituer un marqueur précoce d'infections à staphylocoque.

La thermonucléase est une enzyme de catalyse des acides désoxyribonucléiques (ADN) en polynucléotides et nucléotides. Elle est mise en évidence par l’utilisation d’une gélose DNA au bleu de toluidine.

Le récepteur au fibrinogène permet au S. aureus de s’agglutiner sur le fibrinogène plasmatique pour se créer une protection de fibrine et devenir invisible au système immunitaire.

La protéine A est une protéine membranaire caractéristique de S. aureus. Elle se fixe aux anticorps par leur fraction Fc. Cette protéine est recherchée par agglutination avec des anticorps pour l’identification de S. aureus, ce n’est pas un sérotypage.

Enfin on recherche aussi l’utilisation de nombreux oses, osides et alcools pour l’identification de S. aureus en utilisant notamment des microgaleries types API staph® ou en macrogalerie équivalente.

Diagnostic différentiel entre staphylocoque pathogène ou non

1) Critères d’orientation.

a) Examen microscopique

En principe, le S. aureus est plus petit que le S. albus. Cependant :

- la différence est assez subtile surtout si l’on n’a pas de comparaison possible

- cette différence n’est valable que si le germe a poussé sur une culture solide

b) Pigmentation de la colonie

- S. pyogenes (aureus) : jaune doré

- S. epidermidis : jaune blanc

! Cette différence a peu de valeur car elle est difficile à voir surtout si la culture est jeune et, de plus, il existe des exceptions.

On peut exalter la coloration en ajoutant du lactose au milieu de culture (les milieux contenant du lactose donnent de meilleures pigmentations : ainsi le S. aureus est beaucoup plus jaune) ; de même, une température inférieure à 37 °C favorise également la pigmentation. Cependant ces deux facteurs favorisants ne sont pas exploités en routine.

2) Critères principaux = coagulase - phosphatase - DNase

- Le S. aureus possèdent en principe ces 3 facteurs à la fois.

- Le S. albus possède rarement une phosphatase ou une DNase et, en tout cas, ne possède jamais les 2 à la fois. De plus, il ne possède jamais de coagulase.

En principe, la coagulase est un critère nécessaire et suffisant en soi : en présence de coagulase +, il s’agit d’un S. aureus donc pathogène ; cependant si la coagulase est -, il ne s’agit pas nécessairement d’un S. non pathogène car un petit nombre de S. pathogènes (aureus) peuvent avoir perdu leur coagulase. Si bien que si la coagulase est -, on recherchera la phosphatase et la DNase : si les 2 enzymes sont présentes en même temps, il s’agit bien d’un S. aureus. N.B. Les S. blancs entérotoxigènes possèdent une phosphatase (c’est important pour la bactériologie alimentaire).

Remarque sur la coagulase : la coagulase représente un double facteur, elle peut donc être recherchée par deux techniques différentes. Il y a la coagulase ""libre"" qui est la "vraie" coagulase et la coagulase ""liée"" (ou clumping factor) adhérent au corps microbien. La coagulase sécrétée (vraie) doit se rechercher en tube : sa recherche demande donc beaucoup plus de temps et de précautions que celle du clumping factor qui se recherche par un test sur lame qui, s’il est +, doit donner de gros agglutinats en quelques secondes (une agglutination après quelques minutes peut provenir d’une autre chose que la coagulase ---> ne pas en tenir compte).

Les laboratoires de bactériologie ont tendance à réaliser deux tests en association pour limiter le nombre de faux négatifs. Ainsi on procède souvent à la réalisation d’un test d’agglutination pour recherche de la protéine A et du récepteur au fibrinogène RF (5 % de faux négatifs) et d'un test « coagulase » avec du plasma de lapin.

Notes et références

- (en) C Bohn & al, « Experimental discovery of small RNAs in Staphylococcus aureus reveals a riboregulator of central metabolism », dans Nucleic Acids Research, mars 2010