Staphylococcus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Staphylococcus | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Division | Firmicutes | ||||||||

| Classe | Bacilli | ||||||||

| Ordre | Bacillales | ||||||||

| Famille | Staphylococcaceae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Staphylococcus Louis Pasteur, 1880 | |||||||||

| | |||||||||

Staphylococcus (Louis Pasteur, 1880) est une bactérie du genre: coques, gram positifs, coagulase positive pour Staphylococcus aureus, négatif pour les autres.

Une vingtaine d'espèces de la familles de staphylocoques sont actuellement identifiées, dont l'espèce principale : Staphylococcus aureus, responsable de nombreuses infections humaines et animales.

Écologie et habitat

Ubiquitaire, les staphylocoques sont présents sur de nombreux sites. Ils sont capables de vivre :

- en saprophytes (dans l'environnement extérieur).

- en commensaux sur les épithéliums de l'homme et des animaux.

L'Homme est le réservoir de plusieurs espèces de staphylocoques :

- Staphylococcus aureus (ou staphylocoque doré) est retrouvé chez 15 à 30 (50) % des individus sains au niveau des fosses nasales et de la gorge, il est également présent (en plus faibles quantités) dans le tube digestif et au niveau du périnée. À partir du rhinopharynx, la bactérie est disséminée sur la peau (mains et visage) par aérosols et est souvent présente sur les vêtements et dans les squames (qui font partie de la poussière de tout local habité). Comme les staphylocoques résistent bien à la dessiccation, la transmission peut être non seulement directe (surtout mains du personnel soignant dans les hôpitaux), mais aussi indirecte par les objets et poussières.

- Staphylococcus capitis est présent au niveau du cuir chevelu.

- Staphylococcus epidermidis (ou staphylococcus albus = staphylocoque blanc) est présent sur la peau (en beaucoup plus grande quantité que Staphylococcus aureus). Le Staphylococcus epidermidis est un commensal de la peau chez pratiquement 100% des humains ; ses propriétés lipolytiques lui permettent de prospérer dans le sébum. Il est normalement inoffensif mais il provoque d'authentiques infections comme des infections dermatologiques et des infections nasales comme des sinusites ou encore des infections urinaires chez la femme et plus rarement chez l'homme. Il se rencontre parfois dans des septicémies chez des individus débilités (surtout porteurs de prothèses cardiaques: comme pour tous les germes, la présence d'un corps étranger en facilite l'implantation).

- Staphylococcus auricularis est retrouvé autour et dans le conduit auditif externe.

Les animaux hébergent des espèces de staphylocoques qui ne sont pas tout le temps retrouvées chez l'homme : Staphylococcus hyicus chez les animaux de fermes et Staphylococcus intermedius chez les chiens et les chevaux...

Propriétés bactériologiques

Morphologie

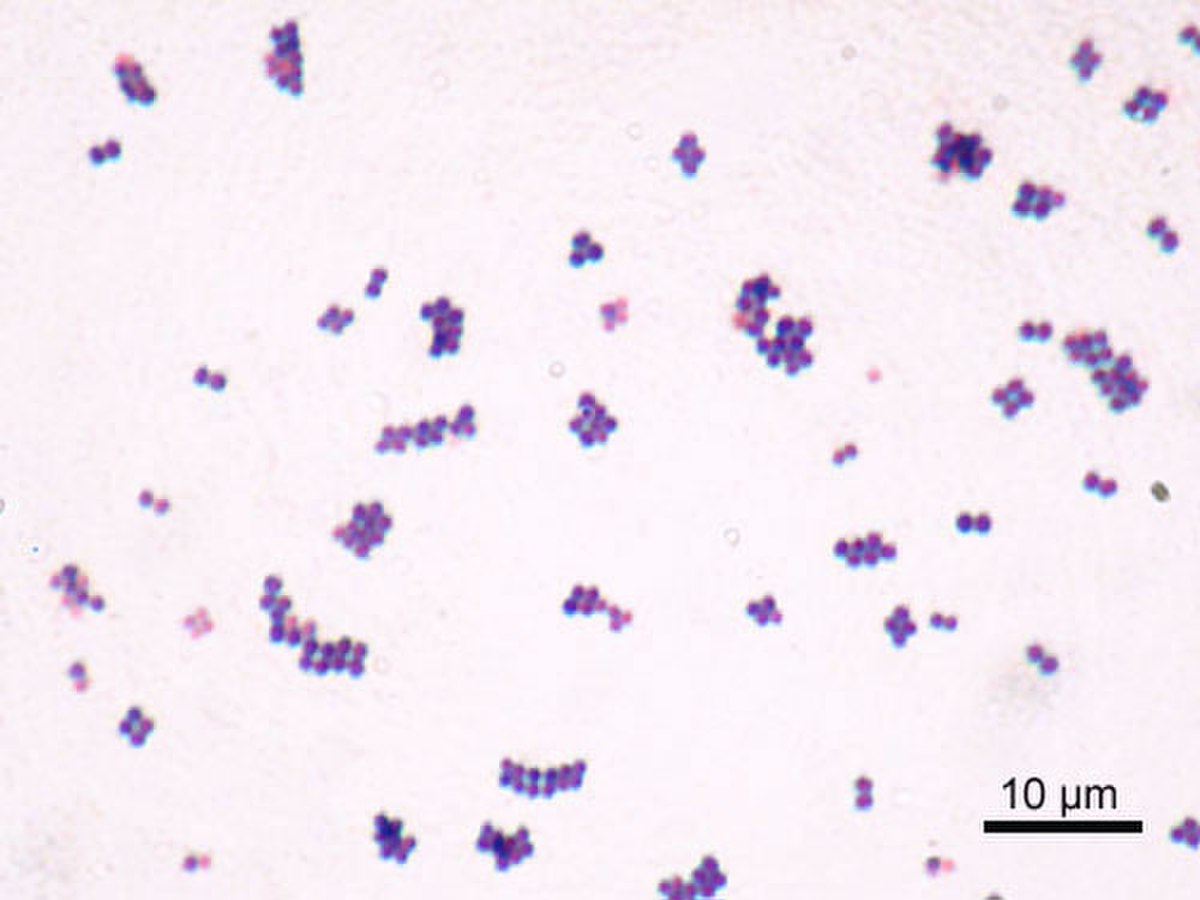

Les staphylocoques sont des coques gram positifs arrondis, en amas réguliers ou par deux, de 0,7 à 1 µm de diamètre (les S. blancs sont souvent un peu plus volumineux que les S. dorés), immobiles, dépourvus de spores et de capsules. Ils apparaissent le plus souvent en amas dits en grappes de raisin. Les amas sont particulièrement nets dans des préparations faites à partir de cultures sur milieux solides. Dans des cultures liquides et produits pathologiques, les amas sont beaucoup plus petits (3 à 4 éléments - ou même formes isolées ou en paires = diplocoques).

Culture

Les staphylocoques poussent aisément sur les milieux usuels, donnant un trouble uniforme en milieux liquides et, sur gélose, des colonies rondes, lisses, blanches (S. blancs) ou dorées (S. dorés), opaques, atteignant 2 à 3 mm de diamètre (ou un enduit confluent si l'ensemencement est massif). Ils sont catalase positifs et oxydase négatifs, aérobies - anaérobies facultatifs, fermentant le glucose sans gaz. Outre la couleur des colonies, qui n'est souvent pas assez tranchée, les staphylocoques potentiellement pathogènes se distinguent des commensaux par les caractères suivants:

- Coagulase: S. Aureus + S. Albus -

- Désoxyribonucléase: S. Aureus + S. Albus -

- Phosphatase: S. Aureus + S. Albus -

- Fermentation du mannitol: S. Aureus + S. Albus -

- Tolérance au NaCl (7,5 %): S. Aureus ++ S. Albus -

- Noircissement du tellurite: S. Aureus + S. Albus -

Certaines de ces propriétés sont mises à profit dans les préparations de milieux sélectifs permettant l'isolement à partir de produits polycontaminés. Le milieu de Chapman, par exemple, inhibe le développement de nombreux contaminants par sa teneur en NaCl (7,5 %) et permet de reconnaître les colonies de staphylocoques dorés par la fermentation du mannitol. Le milieu de Baird et Parker contient notamment du tellurite (la réduction de ce sel par le S. doré donne aux colonies une coloration noire).

Milieux d'isolement utilisés

- Milieu non sélectif :

- Gélose nutritive (ou gélose ordinaire)

- Gélose Trypticase soja

- Gélose BCP (Bromocrésolpourpre + lactose)

- Milieu sélectif:

- Gélose Chapman (milieu hypersalin à 75 g/l de NaCl, mannitol comme substrat pour caractère différentiel)

- Gélose Baird Parker (Identification facultative de staphylococcus aureus)

Caractéristiques de culture

Les cultures se développent dès 24 heures et résistent au vieillissement et à la diminution de l'activité de l'eau (ou activity of water aw) pendant plusieurs mois.

- Aspect en bouillon : trouble homogène le long du tube.

- Aspect sur gélose ordinaire : en aérobiose, colonies assez grandes de environ 1 mm de diamètre, rondes, régulières, bombées, lisses et brillantes : de type Smooth. Elles sont aussi crème ou pigmentées en jaune (suspicions de staphylococcus aureus si jaune-or).

Remarque : l'aspect des colonies peut varier et devenir de type Rugh si les colonies sont trop anciennes : colonies mates, peu bombées, légèrement irrégulières et d'aspect sèches.

- Aspect sur gélose Baird Parker : en aérobiose, colonies noires de 1 mm environ, (avec une zone claire de 2 mm de diamètre et un précipité dans la zone claire pour les staphylococcus aureus)

Caractéristiques biochimiques

L'activité métabolique des staphylocoques est relativement bien marquée. Ils possèdent de nombreuses enzymes capables de catalyser de nombreux substrats. Ces enzymes varient d'une espèce à une autre.

- Cependant, tous les staphylocoques ont les caractéristiques suivantes :

- Présence d'une catalase qui décompose l'eau oxygénée, contrairement aux streptocoques qui ne possèdent pas de catalase.

- Absence d'une oxydase.

- Fermentation du glucose sans production de gaz.

- Les caractéristiques étudiées sur les staphylocoques sont :

- L'utilisation de nombreux oses et osides (voir glucides) dont le lactose et le glucose.

- L'utilisation des nitrates (présence de nitrate-réductase).

- Les acides de fermentation (test VP et Test du rouge de méthyle).

- Et la présence de nombreuses enzymes : phosphatase alcaline (PAL), arginine dihydrolase (ADH), uréase...

- Recherche de la staphylocoagulase ou coagulase libre (mise en culture dans du plasma de lapin).

- Recherche de la coagulase liée (soit par un test d'agglutination sur lame direct, c'est la reconnaissance entre un récepteur spécifique à une molécule, le fibrinogène).

- Recherche de la thermonucléase (le bouillon est chauffé au bain-marie à 70 °C pendant 5 minutes puis on ensemence à l'aide d'une strie unique un milieu à base d'ADN et de bleu de toluidine).

Enzymes et toxines

1) Coagulase.

C'est généralement la principale (souvent la seule) substance recherchée pour établir la nature "aureus" d'un staphylocoque. Il existe, en réalité, deux coagulases généralement associées: la coagulase liée ou clumping factor qui provoque la formation de grumeaux lorsqu'on émulsionne une culture de staphylocoques dans une goutte de plasma sur lame et la coagulase sécrétée qui provoque l'apparition d'un caillot lorsqu'on cultive le staphylocoque dans un milieu additionné de plasma (dilué à 1/4).

Ces coagulases semblent bien jouer un rôle dans la pathogénie des infections in vivo: elles permettent en effet au staphylocoque qui ne possède normalement pas de capsule, de s'en procurer une en coagulant autour de lui le plasma ou les humeurs intercellulaires.

2) Hémolysines.

La plus importante est l'hémolysine alpha qui lyse, in vitro, les G.R. de lapin. Elle est caractéristique des S. dorés d'origine humaine.

In vivo, elle détruit les membranes cellulaires, provoquant des nécroses (nécrotoxine) et peut même être létale (danger des solutions injectables contaminées par des staphylocoques !).

Les hémolysines bêta (agissant sur les G.R. de mouton) et gamma (agissant sur les G.R. humains) sont inconstantes et se trouvent parfois aussi chez le S. albus.

3) La leucocidine entrave surtout les neutrophiles.

4) L'entérotoxine sécrétée par certaines souches, joue un rôle dans 2 maladies intestinales d'origine staphylococcique. D'abord une intoxication alimentaire due à l'accumulation de cette entérotoxine par le développement d'une souche productrice dans un aliment préparé d'avance, ayant séjourné un certain temps à une température supérieure à 10 °C. Les aliments le plus souvent en cause sont les desserts à base de laitages et crèmes pâtissières ainsi que diverses sauces: mayonnaise, etc... (Le staphylocoque tolère aussi bien d'assez fortes concentrations de sucre que de NaCl). Cette entérotoxine est thermostable, elle peut donc rester active dans un aliment réchauffé dont les staphylocoques ont été tués. Elle provoque après une incubation brève: 3 à 6 heures, un état nauséeux, avec vomissements éventuels et diarrhées violentes. Ces troubles, souvent intenses et angoissants, disparaissent sans trace après quelques heures. C'est la plus fréquente et la plus bénigne des intoxications alimentaires d'origine bactérienne.

Par contre, l'entérite fulminante à staphylocoques présente une extrême gravité et une grosse mortalité. Il s'agit cette fois du développement des staphylocoques producteurs d'entérotoxine dans l'intestin même. Normalement, les staphylocoques de passage dans l'intestin ne peuvent s'y implanter ni s'y multiplier, étant inhibés par la flore commensale normale. Mais si celle-ci est éliminée par des antibiotiques auxquels le staphylocoque résiste, cette implantation devient possible : c'est donc une complication de l'antibiothérapie, survenant principalement en milieu hospitalier, surtout chez des opérés du système digestif dont on a tenté de stériliser le contenu intestinal en vue de l'opération. Il importe dans ces cas d'obtenir un diagnostic rapide et de trouver un produit auquel la souche est encore sensible (par ex. staphylomycine, oxacilline).

La mise en évidence de cette entérotoxine est malaisée. Les Ac. pour mise en évidence immunologique ne sont guère disponibles (il y a d'ailleurs plusieurs types antigéniques). En dehors de l'homme, seuls certains singes et le petit chat de 2 à 8 semaines sont sensibles.

Antigènes

La paroi des staphylocoques contient 2 Ag principaux:

- une protéine A vis-à-vis de laquelle tout le monde a des Ac.

- l'acide teichoïque, à base de polyribitol chez S. aureus et de polyglycérol chez S. albus. Cet ac. teichoique est très résistant au lysozyme et aux enzymes des globules blancs.

Il existe de nombreuses variétés antigéniques mais le typage des staphylocoques par l'étude de ces variétés (sérotypie) n'est guère entré dans la pratique.

Par contre, la lysotypie peut rendre de grands services en épidémiologie.

Cette méthode permet aussi de déterminer si plusieurs cas dans un service sont dus à une même souche et de rechercher quels membres du personnel soignant sont porteurs de cette souche.