Spirochaetes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Spirochètes | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Division | |||||||||

| Spirochaetes — auteur incomplet —, date à préciser | |||||||||

| Classe | Negibacteria (contesté) ou Spirochaetes | ||||||||

| Ordre | |||||||||

| Spirochaetales Buchanan, 1917 | |||||||||

| Familles de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

Position :

| |||||||||

| | |||||||||

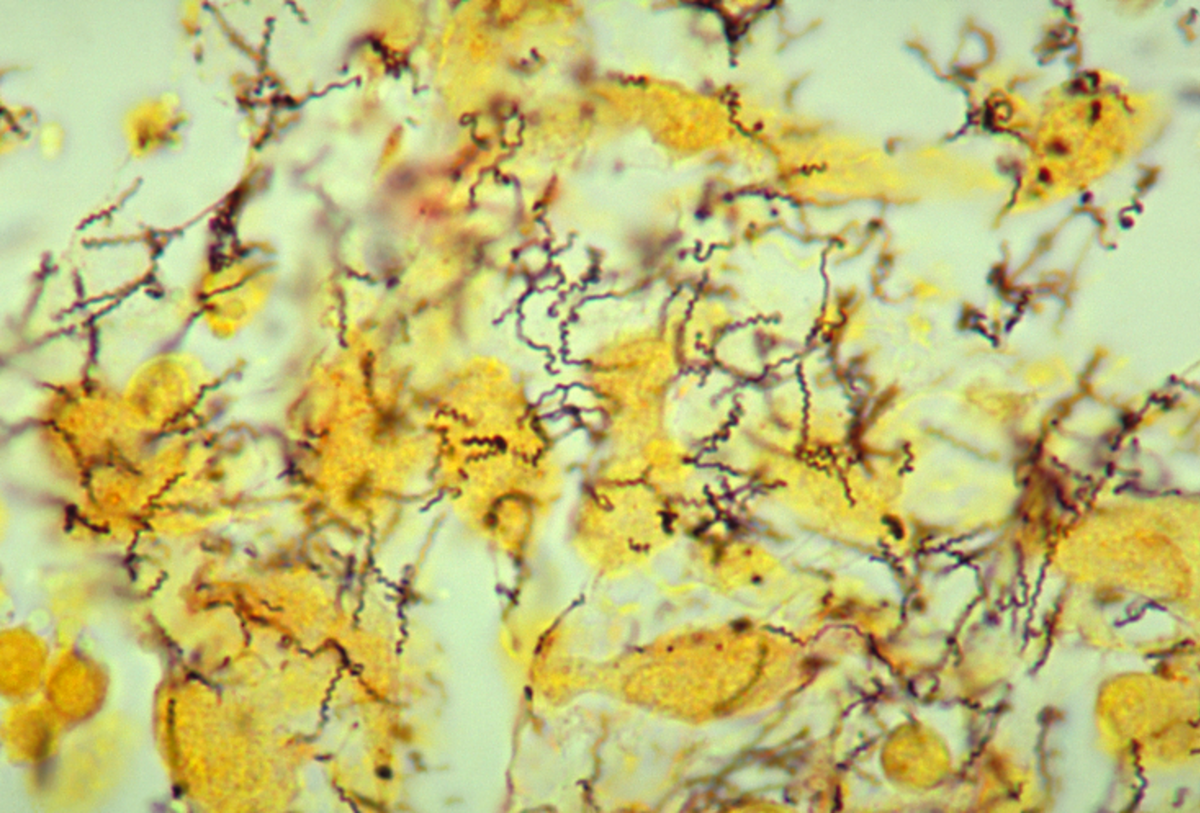

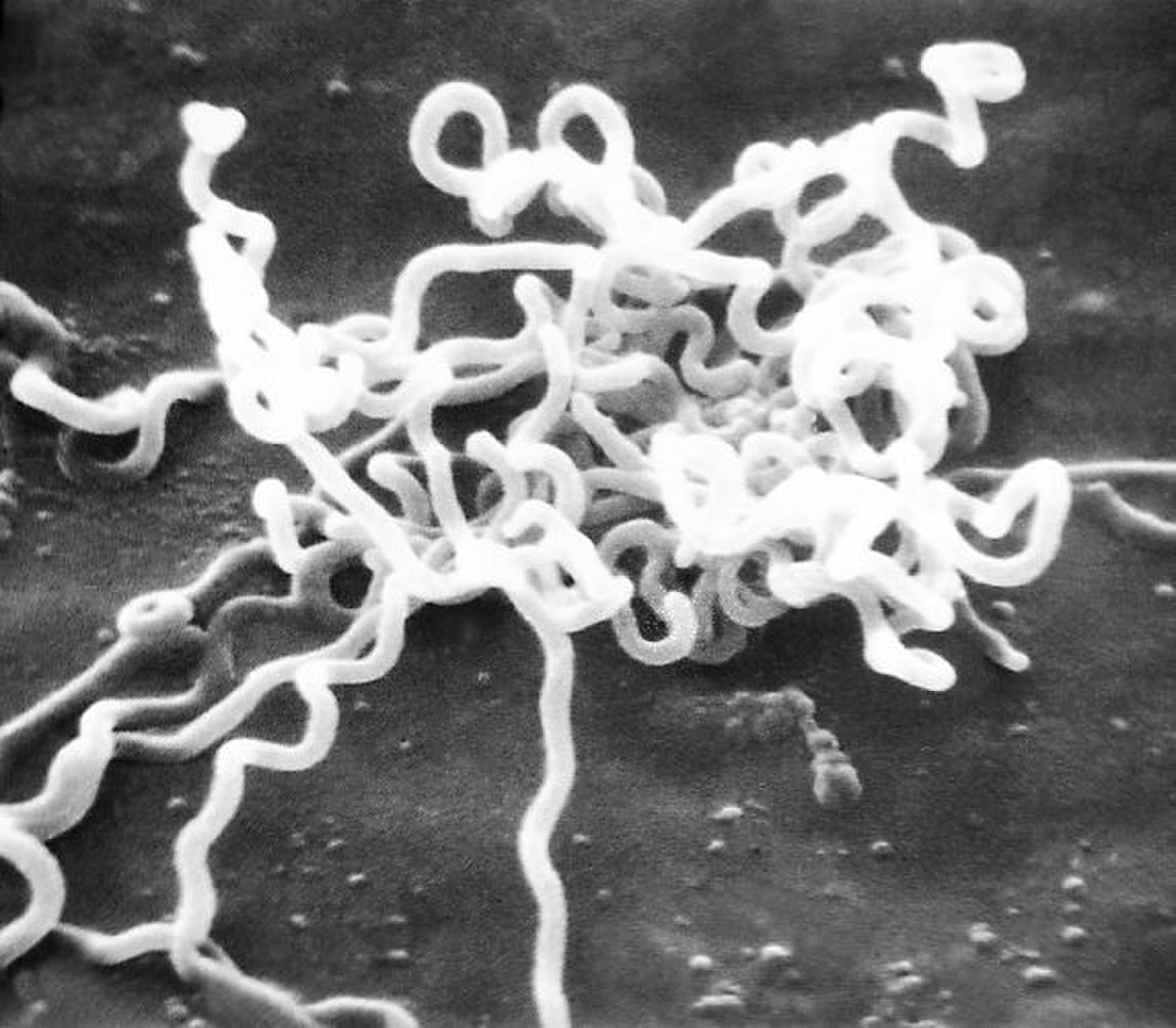

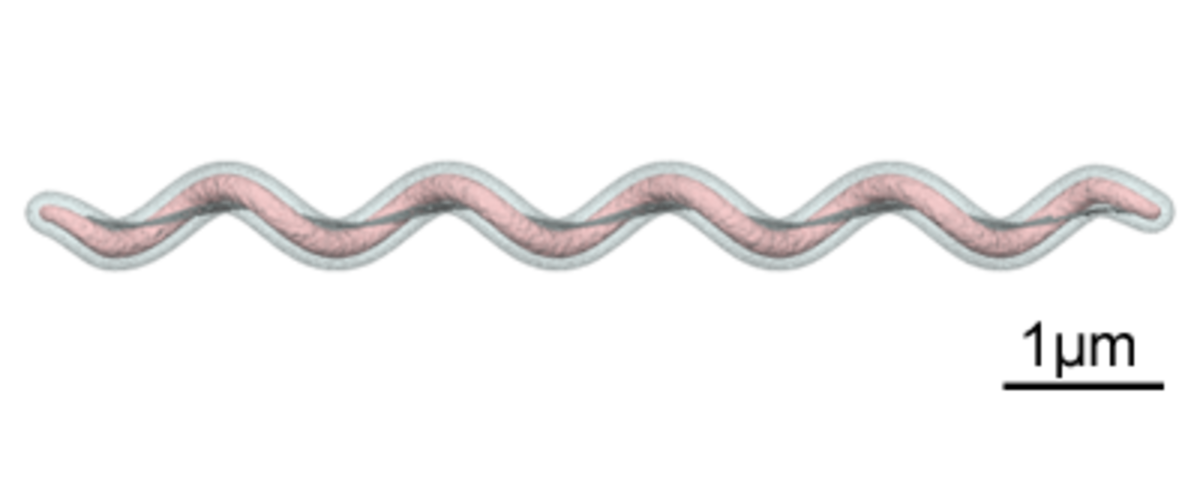

Les spirochètes (Spirochaetes) sont un phylum de bactéries distinctes à gram négatif. Elles sont connues comme étant des cellules longues de forme hélicoïdale (en « tire-bouchon »), mais elles peuvent aussi former des amas coloniaux en forme de boule, ou changer d'aspect dans certaines circonstances. Elles se distinguent par la présence de flagelles internes, courant en longueur entre la membrane cellulaire et la paroi cellulaire, appelés filaments axiaux. Ces flagelles leur confèrent une mobilité et rapidité exceptionnelles dans les milieux visqueux.

Les spirochètes sont divisées en trois familles, toutes placées dans le seul ordre des Spirochaetales. Parmi les membres importants, citons :

- les espèces du genre Leptospira, qui provoquent la leptospirose ;

- le genre Borrelia, parmi lequel :

- Borrelia burgdorferi, agent de la maladie de Lyme ;

- Borrelia duttoni

- l'espèce Treponema pallidum, agent de la syphilis.

Aspects morphologiques

La microscopie électronique à transmission permet d’observer 3 principaux types de « structure classique » :

- Les bactéries à Gram + ;

- Les bactéries à Gram - ;

- Les spirochètes.

Mobilité

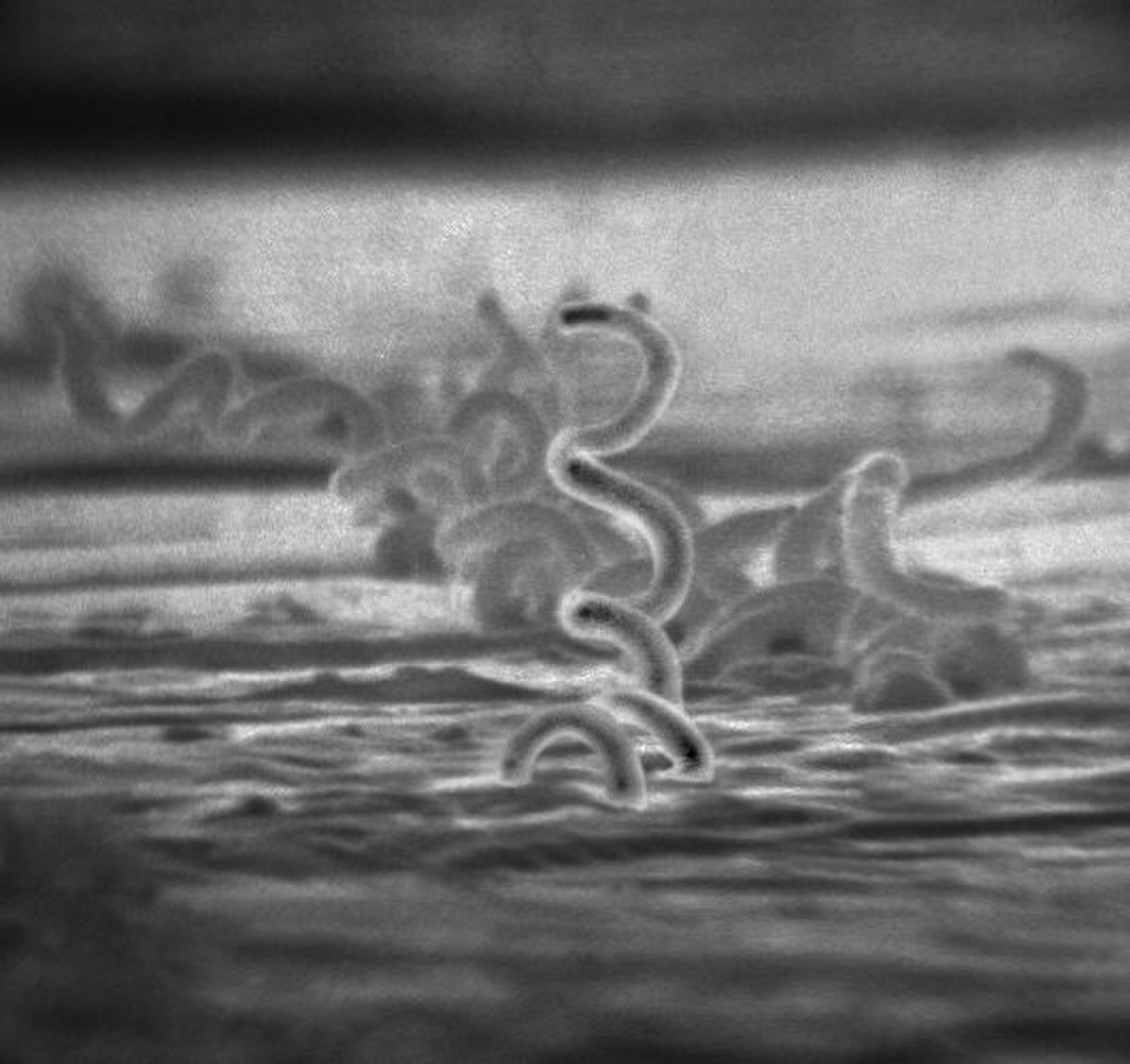

Dans les années 2000, les capacités motrices exceptionnelles (et bidirectionnelles) de certains spirochètes (borrélies) ont été mises en évidence. Leur mode de locomotion, et leur forme spiralée - dans certains milieux (visqueux) de l'organisme - les aident à facilement distancer les macrophages phagocytaires qui devraient normalement les détruire.

En 2008, l'observation en temps réel en vidéomicroscopie à contraste de phase a montré que Borrelia burgdorferi se déplace à une vitesse moyenne de 1636 micromètres par minute (moyenne pour 28 bactéries observées), avec une vitesse maximale de 2800 µm/mn chez 3 des bactéries observées, soit la vitesse la plus rapide enregistrée pour un spirochète, et de deux ordres de grandeur au-dessus de la vitesse d'un polynucléaire neutrophile humain, réputé être la plus rapide de nos cellules mobiles.

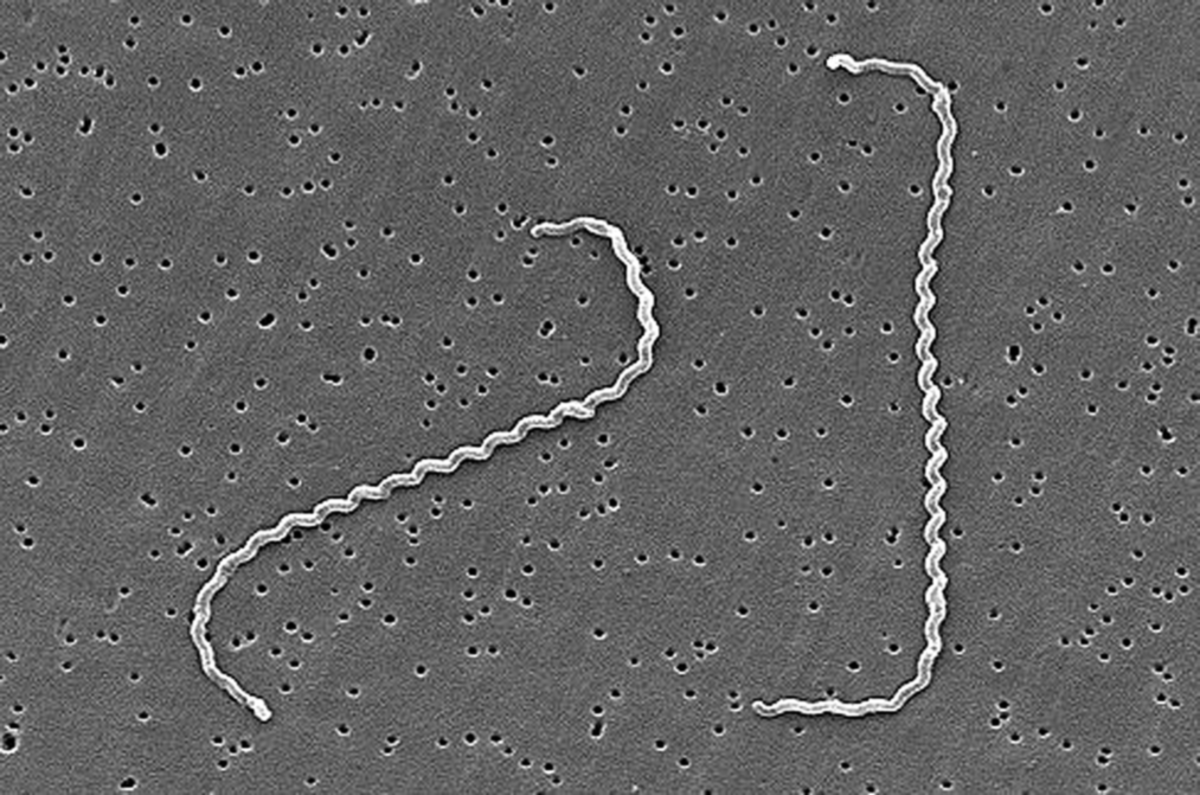

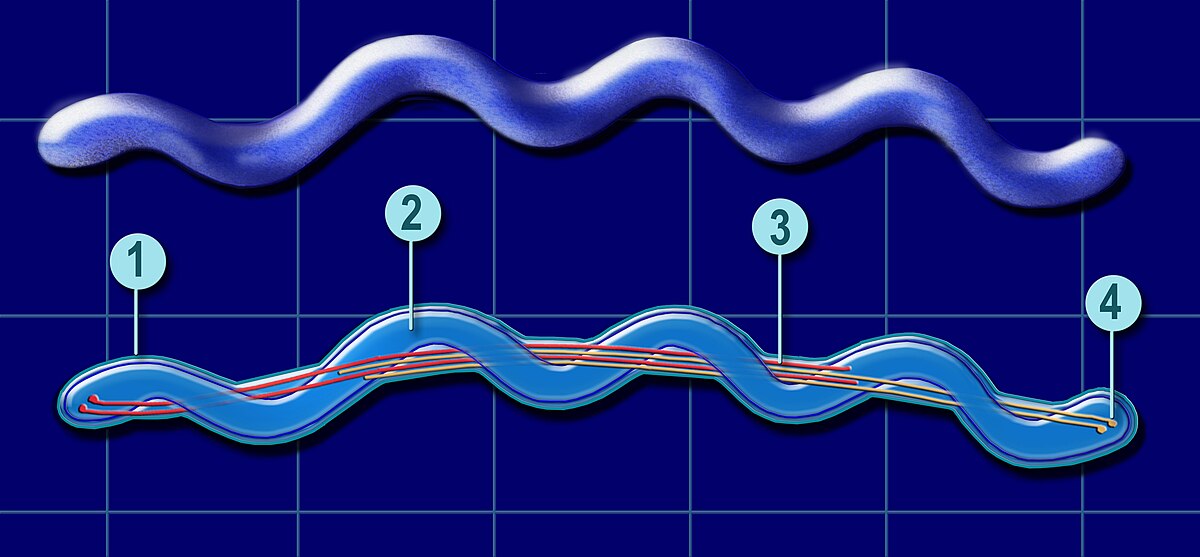

Ces spirochètes disposent de 2 séries de flagelles leur permettant de se déplacer dans des directions opposées le long de leur axe (en avant ou en arrière). Au contraire des autres bactéries mobiles connues, il s'agit de flagelles internes (organites dites « endoflagelles » ou « flagelles périplasmiques »).

Ces flagelles baignent dans le milieu interne (periplasme) de la cellule bactérienne. Chaque flagelle est attaché par l'une de ses deux extrêmités à l'une des extrémités de la cellule. Leur longueur diffère selon l'espèce de spirochète. Chez certaines espèces les flagelles (dont le nombre varie aussi selon l'espèce) se chevauchent au centre de la cellule. Les flagelles sont animés d'un mouvement rotatoire dans le milieu interne (espace périplasmique).

Ces flagelles internes sont très peu efficaces dans un liquide très fluide : À la manière d'un vers de terre dans l'eau, la bactérie doit y effectue des flexions et rotations qui lui font consommer beaucoup d'énergie. Elle n'y progresse qu'à une vitesse d'environ 4,25 μm/s, ou 255 μm/min. Cependant, à la manière du vers de terre dans un substrat qui lui oppose une résistance, les borrélias deviennent très rapides quand le degré de « viscoélasticité » du milieu augmente ; la bactérie devient ainsi « très » rapide (jusqu'à ~ 2000 μm/min) et bien mieux capable de se diriger dans un fluide plus visqueux comparable au milieu extracellulaire de notre organisme (par exemple dans la méthylcellulose dont les propriétés de viscosité imitent celles de la matrice extracellulaire, de celles des différents acide hyaluronique qui composent nos humeurs vitreuses et de celles des lubrifiants articulaires dont synovie). La vitesse des Spirochètes observés dans de telles "gels" est directement liée à la viscoélasticité du milieu, plus qu'à sa teneur en nutriments. Ainsi a-t-on observé des spirochètes restant mobiles durant 3 h dans un tel milieu, malgré une teneur en nutriment de 100 fois inférieure à la norme retenue pour les milieux de culture, de même que sur les surfaces où elles sont soupçonnées d'être présentes.

Le mécanisme expliquant la motilité semble également varier selon les espèces de spirochètes. Le modèle mis au point pour les leptospirae, qui reste convaincant pour certains spirochètes n'explique pas le mouvement de Borrelia burgdorferi qui « nage » différemment et très efficacement dans les gels. Ses mouvements ont été observés en microscopie, et leur comparaison avec ceux de mutants de la même bactérie, associée à des études moléculaires des protéines et gènes impliqués dans la mobilité devraient bientôt éclairer ce qui la différentie d'autres spirochète de ce point de vue. Ces études et les premières séquences génomiques disponibles montrent déjà que les filaments protéiques qui forment les flagelles internes des spirochètes comptent parmi les plus complexes des flagelles bactériens connus et qu'ils sont organisés et régulés par un grand nombre de gènes impliqués dans la motilité des spirochètes. Ceci laisse penser que ces borrélies ont depuis longtemps adapté leur vie à ces milieux plus visqueux.