Spectroscopie infrarouge - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

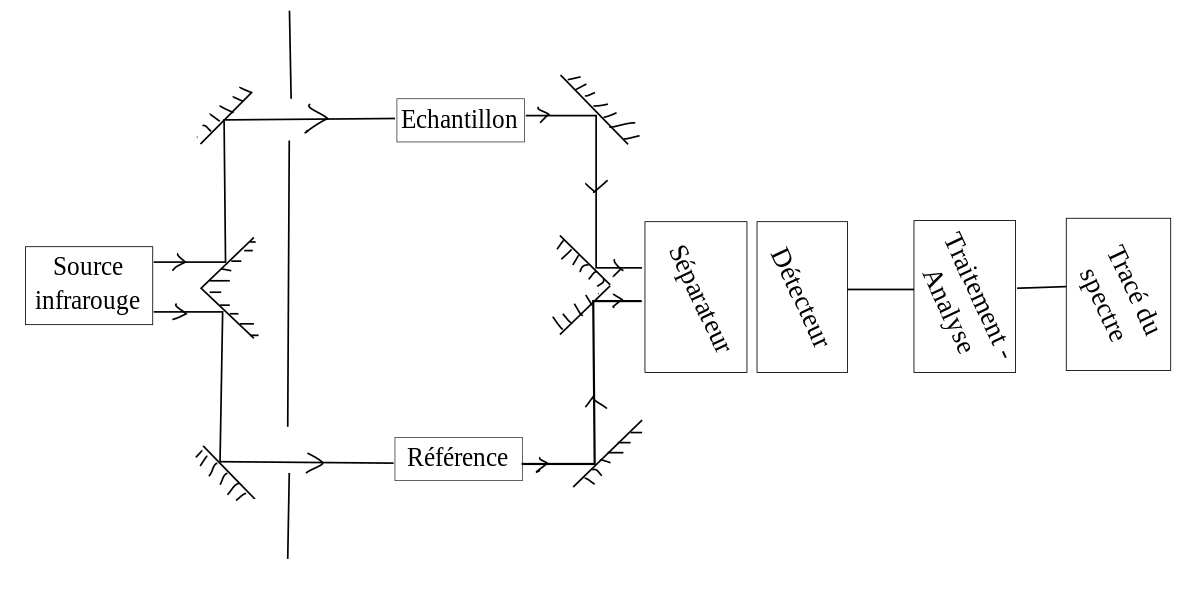

Méthode classique

Dans un spectromètre infrarouge « classique » (il existe des montages spéciaux dépendants des activités poursuivies), un rayon de lumière infrarouge est produit et séparé en deux faisceaux. L'un passe au travers de l'échantillon, l'autre au travers d'une référence qui est parfois le composé dans lequel l'échantillon a été dissous. Les faisceaux sont ensuite réfléchis jusqu'à un détecteur, après être passés par un séparateur qui alterne rapidement les faisceaux entrant dans le détecteur. Les deux signaux sont comparés et le spectre ainsi obtenu tracé.

L'utilisation d'une référence permet :

- d'éviter les fluctuations de sortie de source qui peuvent affecter les données. Ces fluctuations ont des origines diverses, comme le vieillissement.

- d'éviter la prise en compte des effets de solvant (la référence est habituellement le solvant pur correspondant à celui dans lequel l'échantillon est dissous).

Préparation de l'échantillon

Les échantillons gazeux ne nécessitent que peu de préparation avant purification, mais par contre requièrent normalement une cellule de mesure avec une longueur de parcours importante (typiquement entre 5 et 10 cm), les gaz n'absorbant que peu dans l'infrarouge.

Les échantillons liquides peuvent être placés entre deux plaques d'un sel très pur (habituellement le chlorure de sodium, ou sel de table, bien qu'un nombre important d'autres sels comme le bromure de potassium ou le fluorure de calcium soit aussi utilisé). Les plaques sont transparentes à la lumière infrarouge et n'introduisent donc pas de bandes supplémentaires dans le spectre. Cependant, comme de nombreux sels sont très solubles dans l'eau, les échantillons et agents de lavage doivent être anhydres.

Les échantillons solides peuvent être préparés de quatre manières majeures. La première d'entre elles est de broyer l'échantillon avec un agent liant (souvent du nujol) dans un mortier avec un pilon. Un film mince de ce broyat est appliqué sur les plaques et mesuré.

La deuxième méthode consiste à moudre finement une quantité de l'échantillon avec un sel purifié spécialement (comme le bromure de potassium) afin de supprimer les effets de diffusion des gros cristaux. Ce mélange poudreux est ensuite comprimé dans une presse afin de fournir une pastille translucide au travers de laquelle un faisceau de spectromètre peut passer.

La troisième technique est dite de déposition de film, et est principalement utilisée pour les matériaux polymères. L'échantillon est tout d'abord dissous dans un solvant non hygroscopique et adéquat. Une goutte de cette solution est déposée à la surface d'une cellule de KBr ou de NaCl. La solution est ensuite évaporée jusqu'à séchage complet et le film ainsi formé sur la cellule est analysé directement. Il faut faire attention à ce que le film ne soit pas trop épais, empêchant la lumière de le traverser. Cette technique permet des analyses qualitatives.

La quatrième méthode est l'utilisation de la microtomie afin de découper un film mince (de 20 à 100 μm) dans un échantillon solide. C'est l'un des plus importants moyens d'analyse des produits plastiques rejetés, par exemple, car cette technique préserve l'intégrité physique globale de l'échantillon.

Il est important de savoir que les spectres obtenus à partir de différentes méthodes peuvent présenter de légères différences entre eux en raison des états physiques des échantillons.