Solstice - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Astronomie

Définition

Parmi les nombreuses façons possibles de définir un solstice, la plus immédiate est celle qui lui a donné son nom : il s'agit de l'un des moments où la déclinaison du Soleil sur la sphère céleste semble constante : à ces instants, sa trajectoire apparente atteint son point le plus haut ou le plus bas par rapport aux étoiles.

L'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de son orbite d'environ 23° 26' et son orientation reste constante au cours d'une révolution autour du Soleil. En conséquence, pendant une moitié de l'année, l'hémisphère nord est plus incliné vers le soleil que l'hémisphère sud, avec un maximum vers le 21 juin. Pendant l'autre moitié l'hémisphère sud est plus incliné que l'hémisphère nord, avec un maximum vers le 22 décembre. Les moments où ces inclinaisons sont maximales sont les solstices.

Au solstice de juin, la déclinaison du Soleil atteint +23° 26' ; au solstice de décembre, -23° 26'. Le reste de l'année, elle évolue entre ces deux extrêmes.

Le terme de solstice ne décrit que les instants où la déclinaison solaire est maximale ou minimale. Par extension, il est possible de parler de solstice pour désigner les jours pendant lesquels la déclinaison est proche de ces valeurs extrêmes.

Les solstices ne sont pas liés à la distance entre la Terre et le Soleil, variable du fait de son excentricité orbitale : la Terre atteint son aphélie au début juillet et son périhélie au début janvier. Cependant, par suite des cycles de Milanković, l'inclinaison de l'axe terrestre et son excentricité orbitale évoluent au fil du temps : dans 10 000 ans, le passage au périhélie se produira au même moment que le solstice de juin, et le passage à l'aphélie lors du solstice de décembre.

Hauteur du soleil et durée du jour

Lors du solstice de juin, le point subsolaire atteint la latitude 23° 26' nord, c'est-à-dire celle du tropique du Cancer : l'un des points situés sur ce parallèle perçoit le centre du Soleil exactement au zénith. Lors du solstice de décembre, le point subsolaire atteint la latitude 23° 26' sud, c'est-à-dire celle du tropique du Capricorne.

Les points de la surface terrestre situés à la latitude 66,56° nord (c'est-à-dire sur le cercle arctique) perçoivent le centre du Soleil juste sur l'horizon à minuit lors du solstice de juin. La même chose se produit lors du solstice de décembre pour les points du cercle antarctique, par 66,56° sud.

Trajectoire solaire

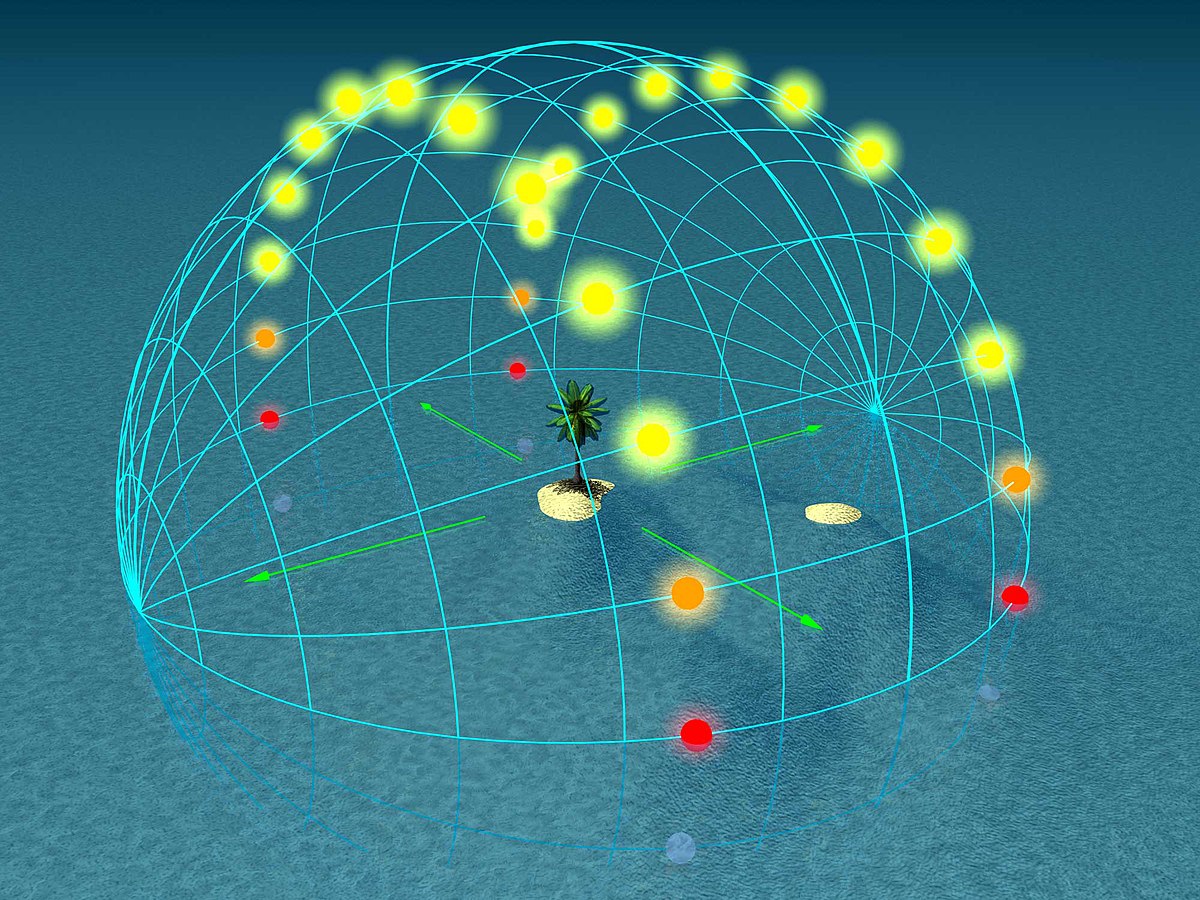

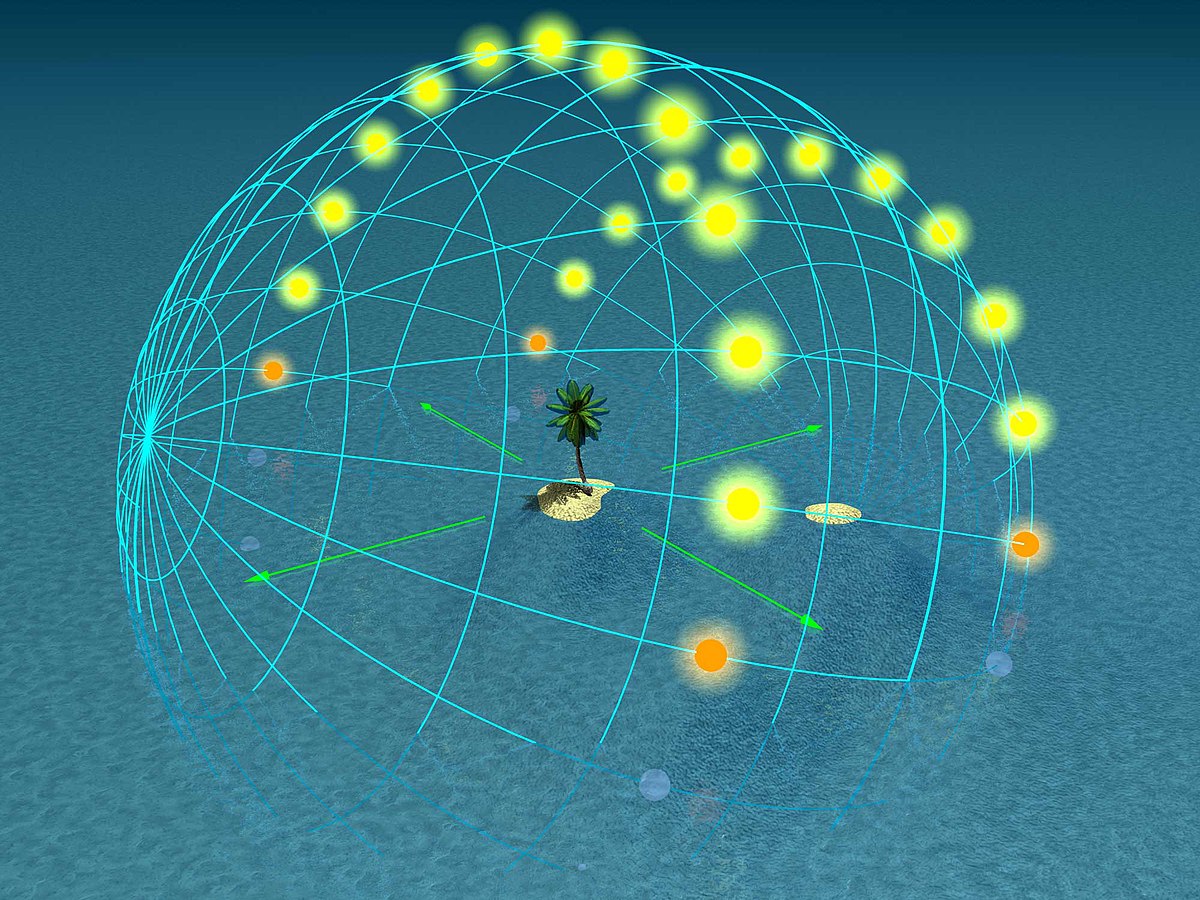

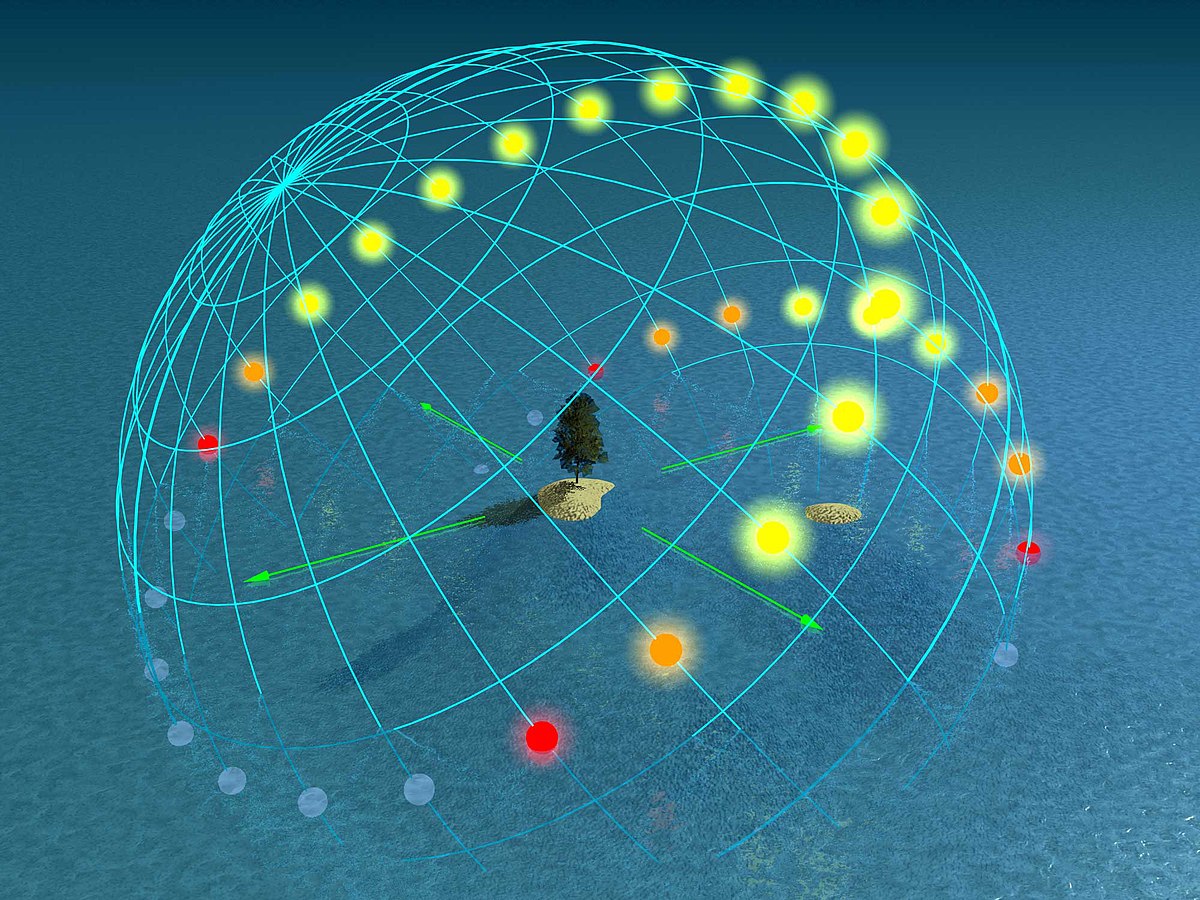

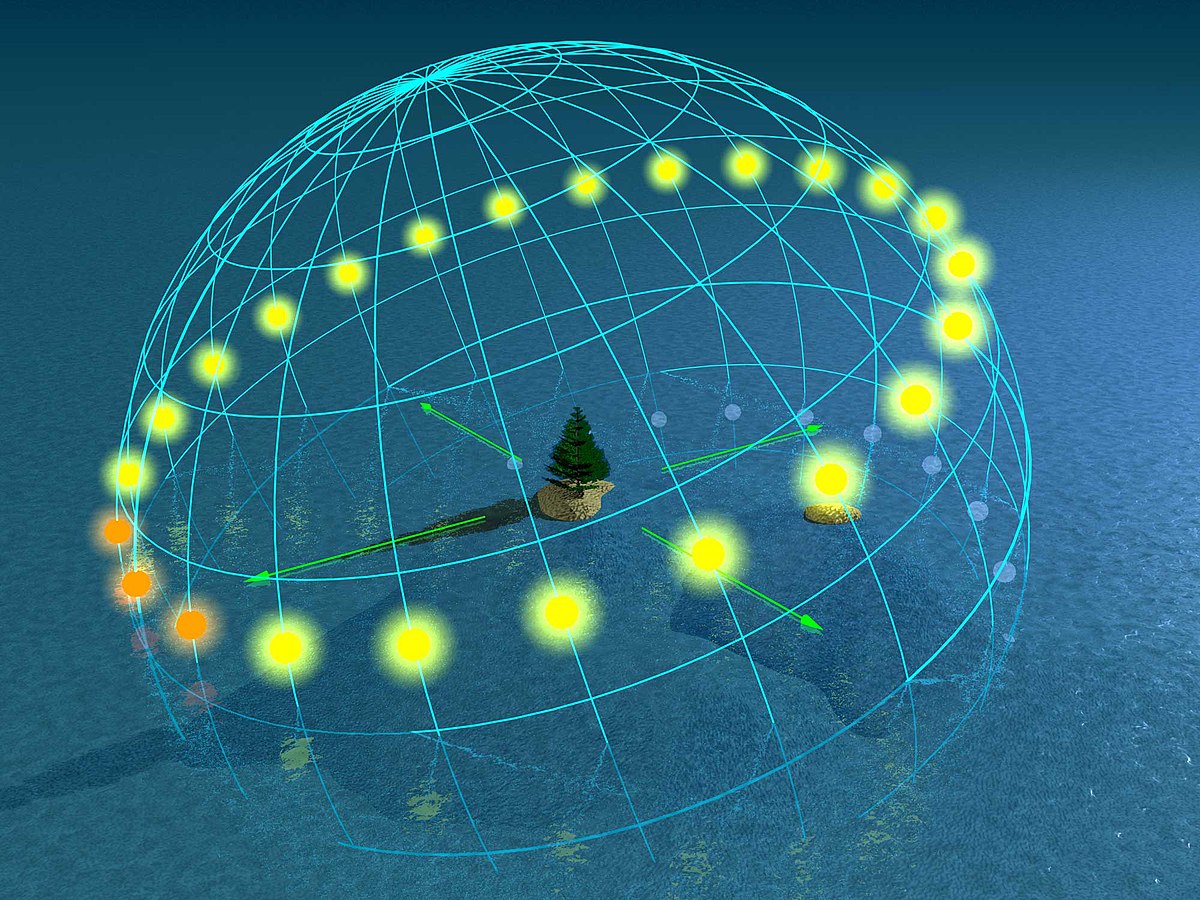

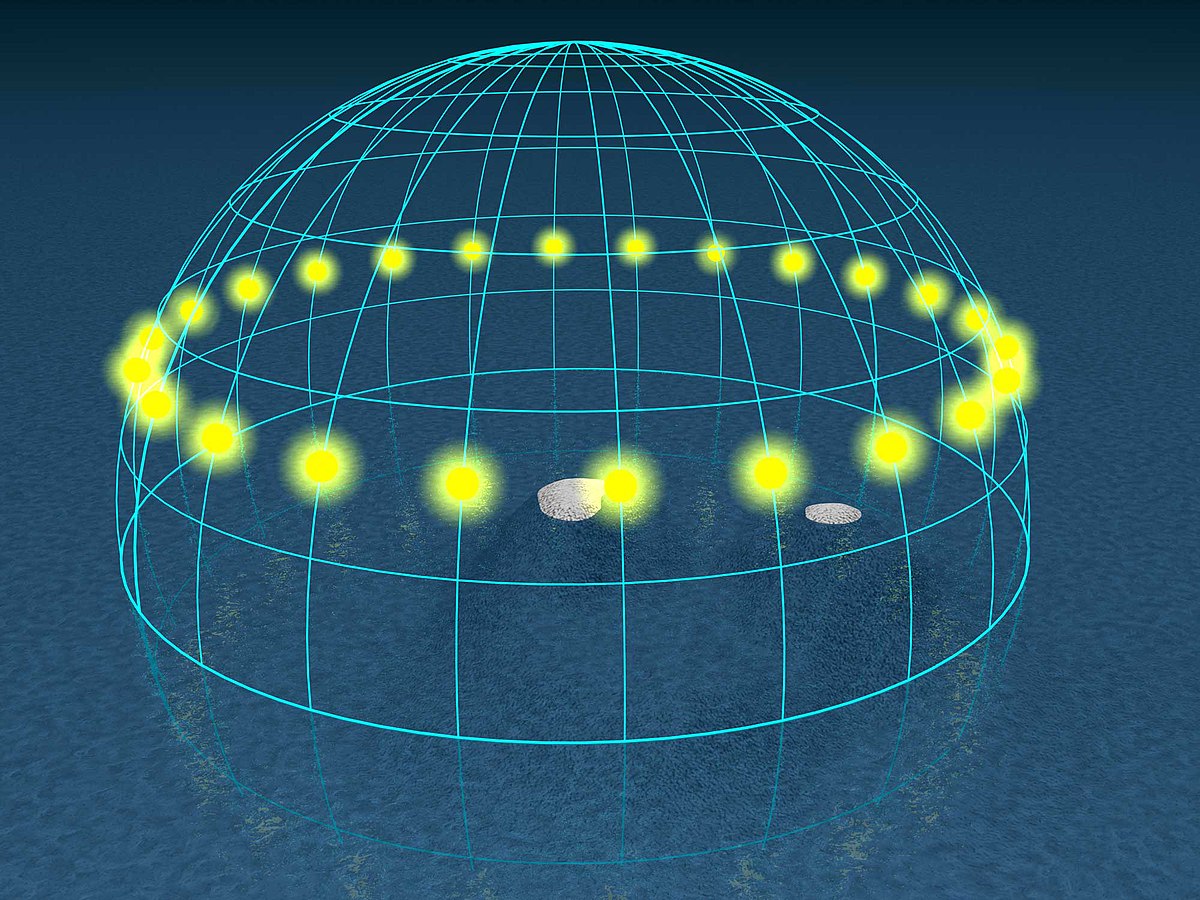

Les diagrammes suivants décrivent de façon schématique la trajectoire apparente du soleil lors des solstices pour différentes latitudes.

| 0° (équateur): le soleil atteint sa culmination minimale, n'atteignant que 66,56° au nord ou au sud. Il n'y a pas de saison et le jour dure toujours douze heures. | 50° : le Soleil culmine à 16,56° en hiver et à 63,44° en été. Le jour dure moins de 8 heures en hiver et plus de 16 heures en été. Les directions et angles des levers et couchers de Soleil lors des deux solstices sont très différentes. En été, le Soleil ne disparait pas suffisamment sous l'horizon pour que prenne fin le crépuscule astronomique. Au-dessus de 60° de latitude, le crépuscule civil dure toute la nuit. Au-dessus de 66,56°, le Soleil ne se couche pas en été. | |

| 90° (pôles) : aux solstices d'hiver et d'été, le Soleil est respectivement 23,44° en dessous et au-dessus de l'horizon, quelle que soit l'heure. Le solstice d'été marque la culmination maximale du Soleil au pôle : après cette date, il descend progressivement sur la sphère céleste et atteint l'horizon lors de l'équinoxe d'automne. |

Détermination

À la différence des équinoxes, l'heure exacte des solstices n'est pas facile à déterminer. Les variations de la déclinaison solaire deviennent plus petites à mesure que celui-ci s'approche du minimum ou du maximum. Les jours précédant et suivant les solstices, la vitesse de déclinaison est inférieure à 30 secondes d'arc par jour, moins d'un soixantième du diamètre angulaire du Soleil. Les différences de déclinaison sont presque imperceptibles à l'aide d'un sextant équipé d'un vernier ou à l'aide d'outils plus traditionnels comme un gnomon ou un astrolabe. Les variations dans l'azimut du lever et du coucher du Soleil sont également difficiles à mesurer à cause des changements dans la réfraction atmosphérique. Sans l'aide d'outils plus complexes, la précision sur le solstice ne peut être plus petite que 3 à 5 jours.

Ptolémée utilisait une méthode basée sur l'interpolation. Elle consistait à mesurer la déclinaison du Soleil à midi sur plusieurs jours avant et après le solstice afin de trouver deux jours non consécutifs possédant la même déclinaison. Le solstice est alors estimé à mi-chemin de ces deux dates. Il a été postulé qu'un intervalle de mesure de 45 jours permet d'atteindre une précision de six heures.

Le solstice peut être déterminé précisément avec un astrolabe, à condition de disposer d'un point intermédiaire -la Lune- visible de nuit (pour pouvoir être positionné de nuit sur la sphère céleste) et suffisamment brillant pour être visible de jour (afin de pouvoir recaler la position horaire de la sphère céleste, et positionner le Soleil sur celle-ci). Avec cette double visée, qui revient à déterminer le temps sidéral, il est possible de déterminer le moment où le Soleil passe à 90° du point vernal (intersection de l'écliptique et de l'équateur), avec la précision de la mesure (sensiblement, un jour par degré).