Simplified Molecular Input Line Entry Specification - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mise en œuvre et exemples

Atomes

Les atomes sont représentés par leur symbole chimique entre crochets, comme [Se] pour le sélénium. Les crochets peuvent être omis pour les éléments usuels de la chimie organique : C, N, O, P, S, B, F, Cl, Br et I. Tous les autres éléments doivent être mis entre crochets. Lorsque les crochets sont omis, les valences libres de chaque atome sont implicitement supposées être complétées par des atomes d'hydrogène. Par exemple, la représentation SMILES de l'eau est O, celle de l'éthanol est CCO.

Un atome portant une ou plusieurs charges électriques est placé entre crochets (quel qu'il soit), suivit du symbole H s'il est lié à un ou plusieurs atomes d'hydrogène (ceux-ci sont alors suivis de leur nombre [sauf s'il n'y en a qu'un] : NH4 pour l'ammonium), puis du signe '+' pour une charge positive, ou du signe '-' pour une charge négative. Le nombre des charges est alors spécifié après le signe (sauf s'il n'y en a qu'une) ; il est cependant aussi possible d'écrire le signe de la charge autant de fois que l'ion en possède : au lieu de "Ti+4", on peut très bien écrire "Ti++++" (Titane IV, Ti4+). Ainsi, l'anion hydroxyde est représenté par [OH-], le cation oxonium par [OH3+], et le cation cobalt III (Co3+) par [Co+3], ou [Co+++].

Liaisons

La liaison simple est implicite et n'est pas représentée (elle est facultative, afin de ne pas surcharger la séquence). CC représente donc l'éthane et CCC, le propane. La double liaison est représentée par le symbole "=" et la triple liaison par le symbole "#". L'éthylène est donc C=C, et le cyanure d'hydrogène, C#N.

Ramifications

Les ramifications de la structure moléculaire sont indiquées entre parenthèses, immédiatement après l'atome sur lequel elles sont branchées. Par exemple CC(=O)O représente l'acide acétique, avec deux atomes d'oxygène branchés sur le carbone du groupement carboxylique. Lorsque deux ramifications partent du même atome, la ramification suivante est placé immédiatement après la fin de parenthèse de la première : la formule du diméthylpropane sera donc CC(C)(C)C. Les ramifications peuvent être enchaînées et imbriquées pour décrire des structures moléculaires plus "branchées", comme par exemple celle de l'acide citrique : OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.

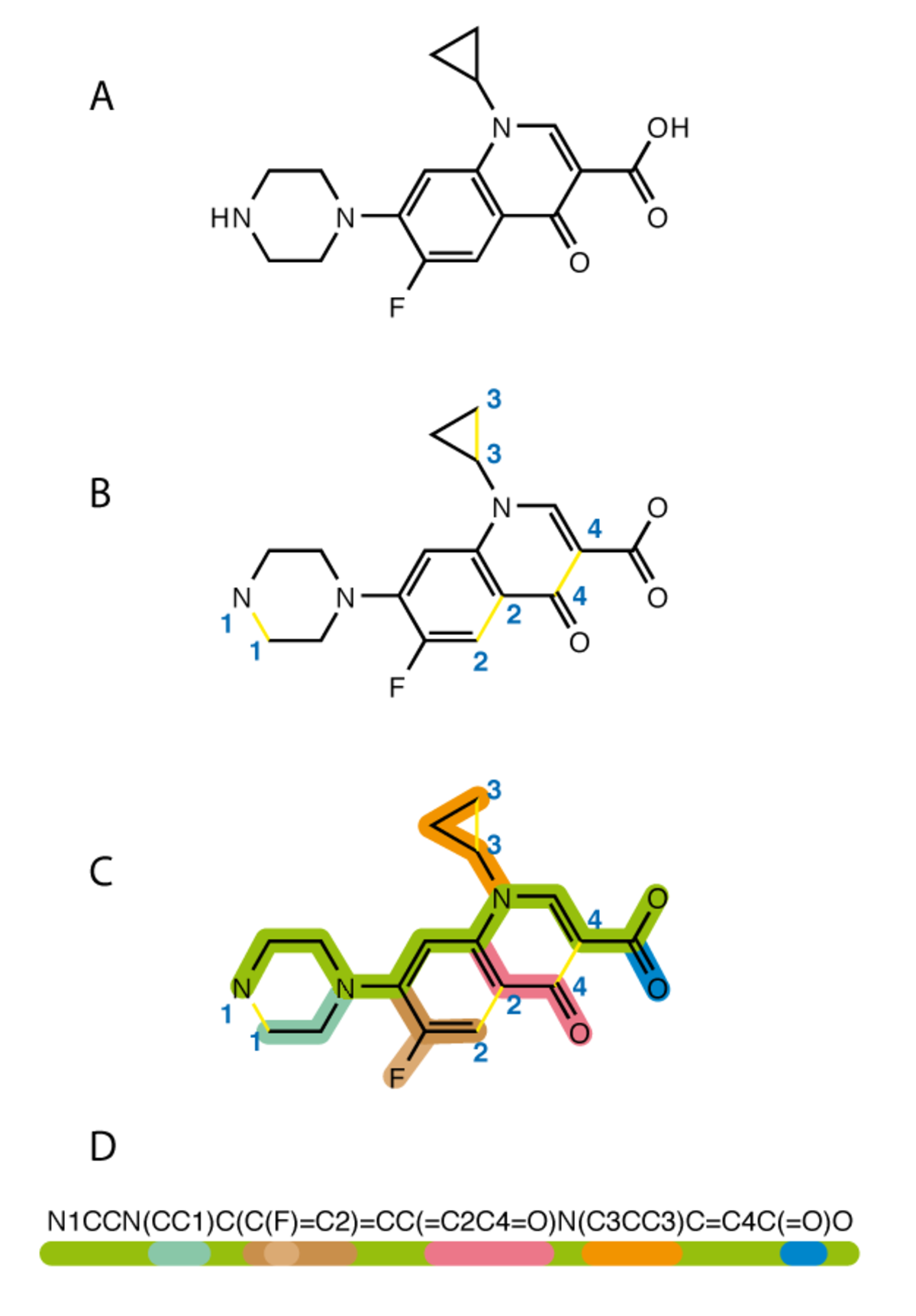

Cycles

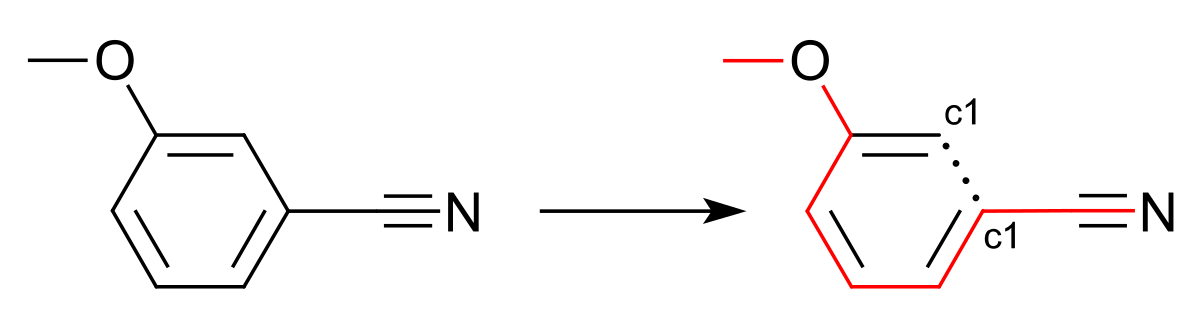

La fermeture des cycles est indiquée par des chiffres placés après les atomes qui sont reliés. Le cyclohexane est représenté par C1CCCCC1, les deux "1" servant de labels indiquant que les deux carbones qui les précèdent sont reliés, formant un cycle à six atomes. De même, la formule SMILE du 1,1-diméthylcyclopentane sera C1CCCC(C)(C)1 ; celle du 3-cyanoanisole (3-methoxybenzonitrile) pourra être COc(c1)cccc1C#N (voir ci-contre). Pour un deuxième cycle, le label sera 2 (naphtalène : c1cccc2c1cccc2) ; au delà de 9, le signe '%' doit précéder le label, afin de le différencier de deux labels distincts liés au même atome (~C12~ signifiera que l'atome de carbone porte les liaisons de fermeture de cycle 1 et 2, tandis que ~C%12~ indiquera un seul label, le 12).

Aromaticité

Les atomes C, N, O, S participant à un cycle aromatique sont représentés en minuscule par 'c', 'n', 'o' et 's', respectivement. Les doubles liaisons sont rarement indiquées de manière explicite. Le benzene est ainsi représenté par c1ccccc1 (plutôt que par C1=CC=CC=C1, qui correspond à la formule de Kekulé), et le furan c1cocc1. Les liaisons entre des atomes aromatiques sont considérées par défaut comme aromatique, bien que cette liaison aromatique puisse être expliciement spécifiée avec le symbole ':'. De fait, pour indiquer une liaison simple entre deux anneaux (ou atomes) aromatiques, on doit la représenter par son symbole '-', habituellement omis afin de ne pas surcharger la séquence. Le biphényle sera donc représenté par c1ccccc1-c2ccccc2. Un atome d'azote aromatique lié a un atome d'hydrogène, tel celui de la molécule de pyrrole, doit être représenté [nH] ; le pyrrole sera donc représenté c1c[nH]cc1, et l'imidazole n1c[nH]cc1.

Les algorithmes de Daylight et de OpenEye, permettant de générer des chaînes SMILES canoniques diffèrent dans leur traitement de l'aromaticité.

Stéréochimie

La configuration des doubles liaisons carbone-carbone est représentée avec des caractères '/' et '\', placés autour des carbones concernés. Ainsi, F/C=C/F est une représentation du trans-1,2-difluoroéthène (les atomes de fluor ne se trouvent pas "en face" l'un de l'autre), et F/C=C\F une représentation du cis-1,2-difluoroéthène (les atomes de fluor se trouvent du même côté par rapport à l'axe de la double liaison). Cependant, le fait que le deuxième slash ait la même orientation '/' ou non '\' ne signifie pas que la double liaison est trans ou cis, mais simplement que le premier radical suivant la double liaison est du même côté que celui qui la précède (slashs opposés "/C=C\" ou "\C=C/") ou du côté opposé (slashs de même sens). Ainsi, le trans-2-hydroxybut-2-ène aura pour formule possible C/C=C(/C)O, ou encore C/C=C(\O)C, et le cis-2-hydroxybut-2-ène deviendra C/C=C(\C)O.

La configuration des atomes de carbones asymétriques et des centres chiraux est, quant à elle, indiquée par le symbole '@'. L'exemple le plus commun est la L-Alanine (acide 2S-aminopranoïque), énantiomère représenté par la formule N[C@@H](C)C(=O)O. Ici, "@@" signifie que les radicaux –H, –CH3 et –C(=O)OH sont disposés dans le sens des aiguilles d'une montre autour du carbone chiral, si l'on observait celui-ci depuis la position de l'atome d'azote. les radicaux –H n'étant pas directement représentés dans la notation SMILES, si un carbone chiral en possède un, il doit être accolé aux arobases, entre les crochets "[]", et se trouve donc en première place dans l'ordre des radicaux. Écrire N[C@@H](C)C(=O)O revient donc à écrire N[C@@][H](C)C(=O)O. À l'inverse, un seul symbole '@' indique une lecture dans le sens inverse des aiguille d'une montre (sens antihoraire) des radicaux suivants l'atome chiral. La D-Alanine (acide 2R-aminopranoïque), reflet de son homologue L vue a travers un miroir, peut donc être écrit N[C@H](C)C(=O)O ou encore N[C@@H](C(=O)O)C (le fait d'échanger l'ordre des radicaux méthyle et carboxyle a le même effet qu'inverser le sens de rotation).

Isotopes

Un isotope peut être spécifié en plaçant l'atome concerné entre crochets et en faisant précéder son symbole par son numéro atomique. Ainsi, une molécule de benzène dotée d'un atome de carbone-14 pourra être écrite [14C]1ccccc1, tandis que le chloroforme deutérié sera [2H]C(Cl)(Cl)Cl.

Autres possibilités du langage SMILES

Deux molécules ou ions distincts peuvent êtres représenté dans une même formule SMILES. Leurs formules respectives sont alors séparées par le caractère '.'. Ainsi, le chlorure de sodium ne sera pas représenté par [Na]Cl, ni par [Na+][Cl-] mais par [Na+].[Cl-] (il s'agit d'une liaison ionique).

Par ailleurs, il est possible de représenter des équation chimiques, à l'aide du caractère '>', REACTIFS >> PRODUITS pour une réaction simple et REACTIFS > AGENT > PRODUITS pour une réaction faisant intervenir un agent qui n'y participera pas directement (catalyseur). C=C.O=O.O=O.O=O>>O=C=O.O=C=O.O sera don équivalent à CH2=CH2 + 3 O2 → 2 CO2 + H2O (combustion de l'éthène).

Application sur des molécules de natures variées

| Molécule | Structure | Formule SMILES |

|---|---|---|

| Diazote | N≡N | N#N |

| Isocyanate de méthyle (MIC) | CH3–N=C=O | CN=C=O |

| Sulfate de cuivre | Cu2+ SO42- | [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |

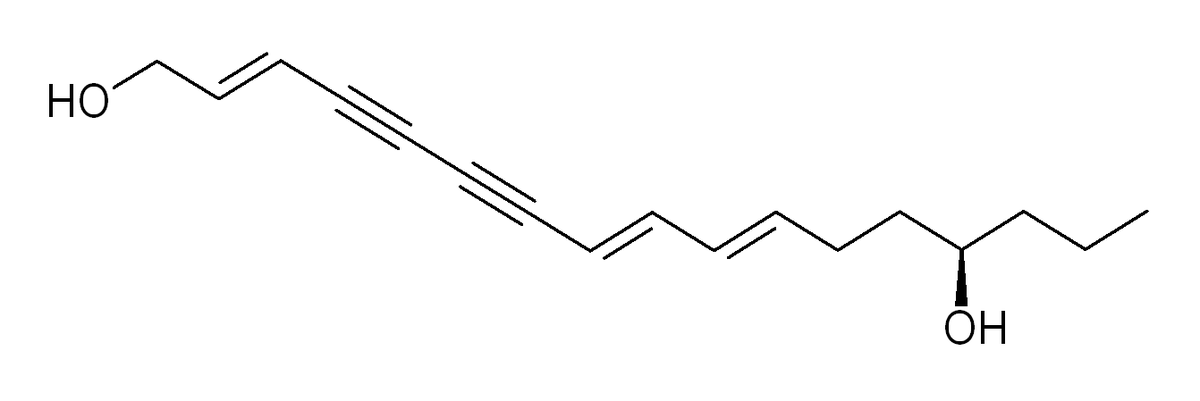

| Œnanthotoxine (C17H22O2) |

| CCC[C@@H](O)CC\C=C\C=C\C#CC#C\C=C\CO |

| Pyrethrine II (C21H28O3) | COC(=O)C(\C)=C\C1C(C)(C)[C@H]1C(=O)O[C@@H]2C(C)=C(C(=O)C2)CC=CC=C | |

| Aflatoxine B1 (C17H12O6) | O1C=C[C@H]([C@H]1O2)c3c2cc(OC)c4c3OC(=O)C5=C4CCC(=O)5 | |

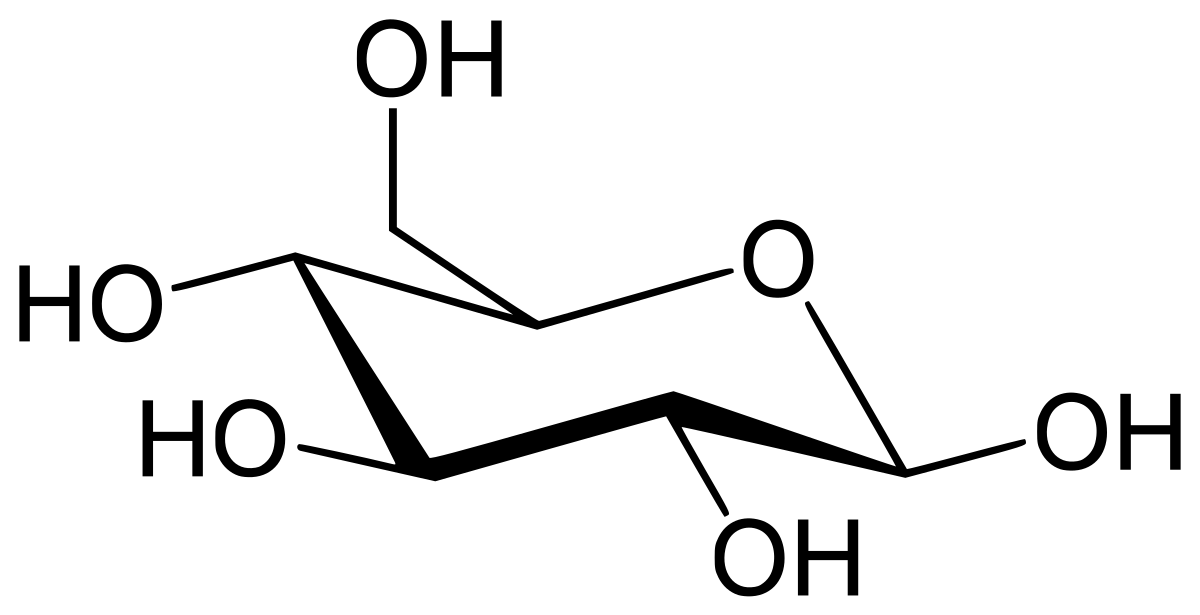

| Glucose (glucopyranose) (C6H12O6) |

| OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)1 |

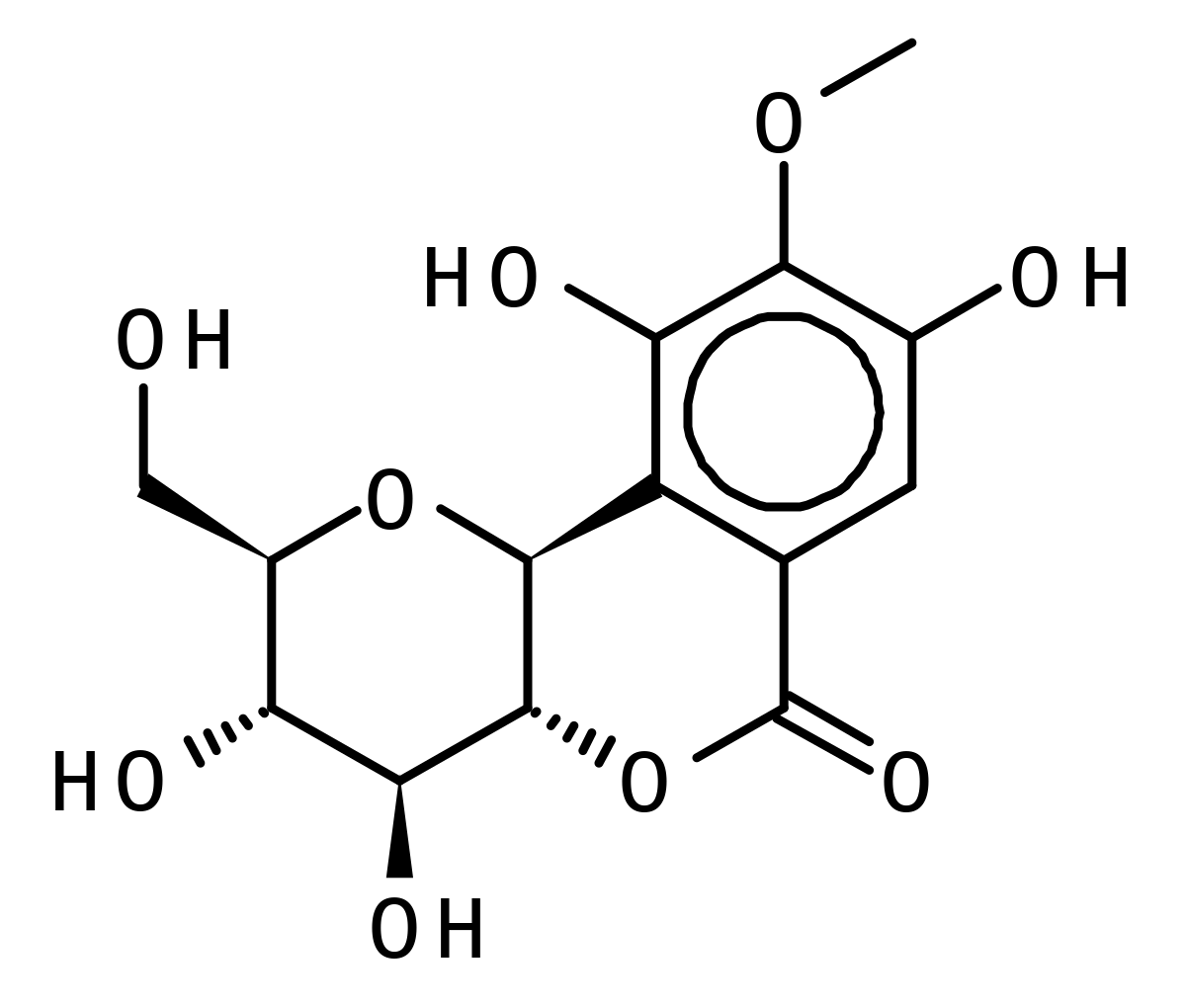

| Cuscutine alias Bergenin (résine) (C14H16O9) |

| OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2[C@@H]1c3c(O)c(OC)c(O)cc3C(=O)O2 |

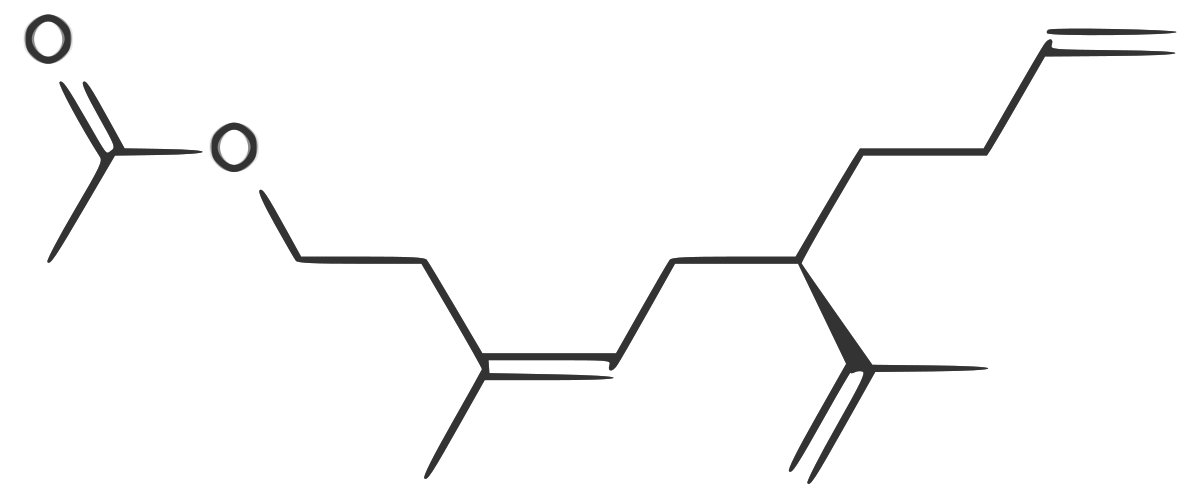

| Une phéromone de la cochenille californienne |

| CC(=O)OCCC(/C)=C\C[C@H](C(C)=C)CCC=C |

| 2S,5R-Chalcogran : phéromone du scolyte Pityogenes chalcographus |

![(2S, 5R)-2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/1200px/2/2s-5r-chalcogran-skeletal.svg_fb736b00a090429b198e1e44fb4d0f90.png)

| CC[C@H](O1)CC[C@@]12CCCO2 |

| Vanilline |

| O=Cc1ccc(O)c(OC)c1 |

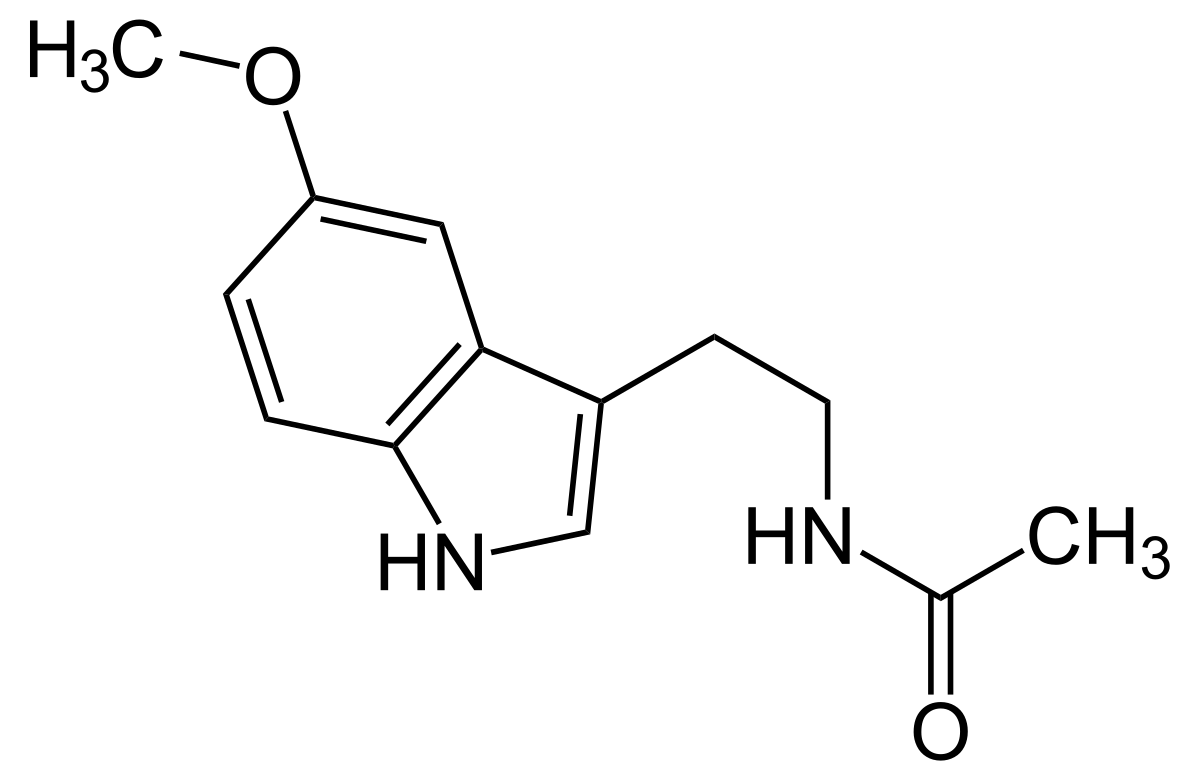

| Mélatonine (C13H16N2O2) |

| CC(=O)NCCC1=CNc2c1cc(OC)cc2 |

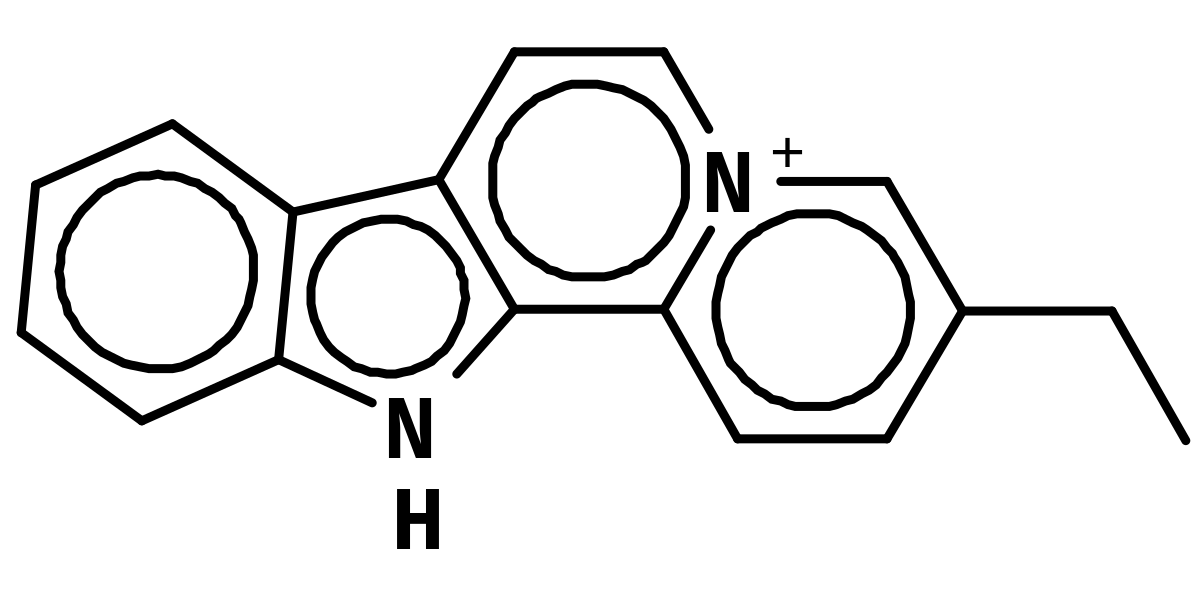

| Flavopereirine (C17H15N2) |

| CCc(c1)ccc2[n+]1ccc3c2Nc4c3cccc4 |

| Nicotine (C10H14N2) |

| CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |

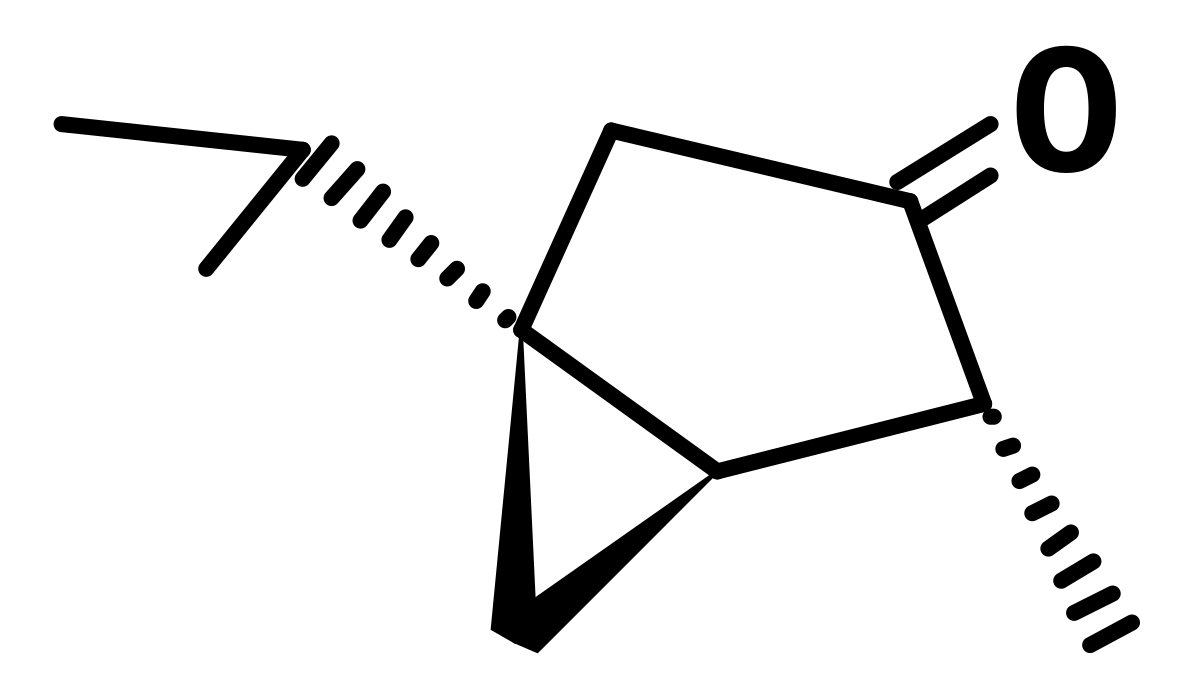

| Alpha-thujone (C10H16O) |

| CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2 |

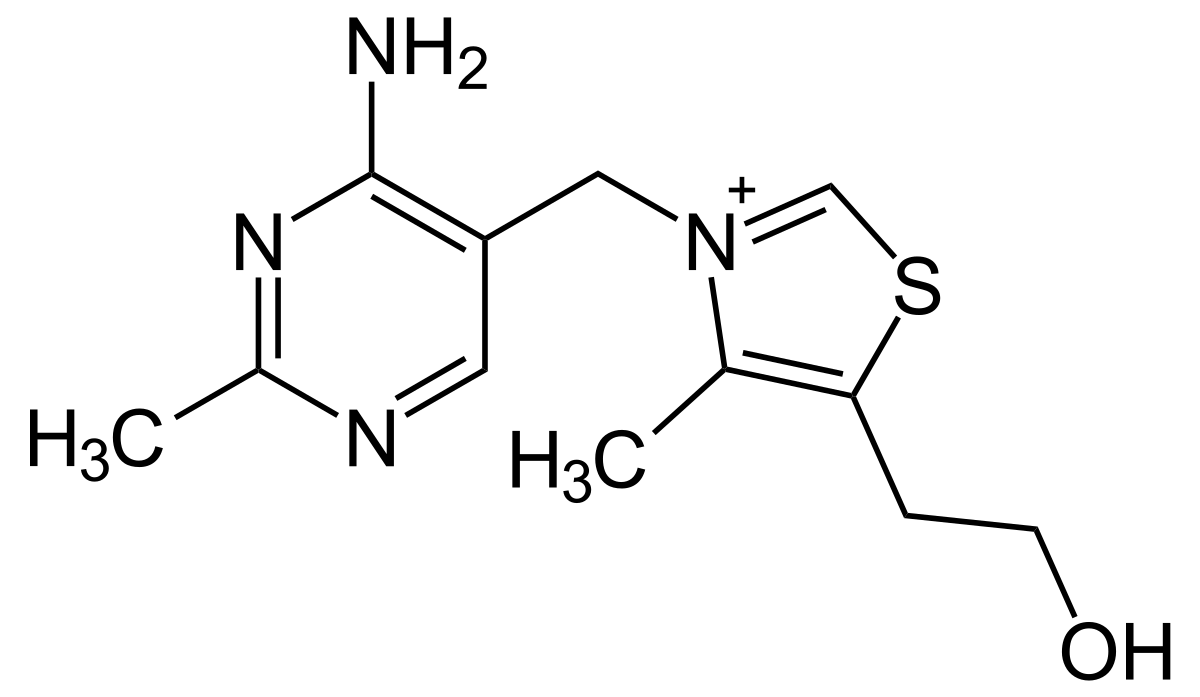

| Thiamine (C12H17N4OS+) (vitamine B1) |

| OCCc1c(C)[n+](=cs1)Cc2cnc(C)nc(N)2 |

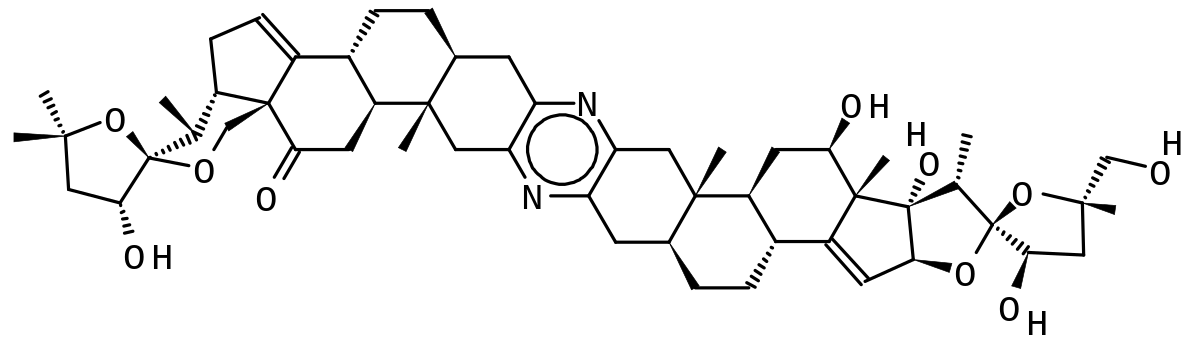

Illustration avec une molécule de plus de 9 cycles, la Céphalostatine-1 (molécule stéroïdique de formule brute C54H74N2O10 issue d'un ver marin de la famille des Hydrophiloidea, Cephalodiscus gilchristi) :

Donnera, en partant du radical méthyle le plus à gauche sur la figure :

C[C@@](C)(O1)C[C@@H](O)[C@@]1(O2)[C@@H](C)[C@@H]3CC=C4[C@]3(C2)C(=O)C[C@H]5[C@H]4CC[C@@H](C6)[C@]5(C)Cc(n7)c6nc(C[C@@]89(C))c7C[C@@H]8CC[C@@H]%10[C@@H]9C[C@@H](O)[C@@]%11(C)C%10=C[C@H](O%12)[C@]%11(O)[C@H](C)[C@]%12(O%13)[C@H](O)C[C@@]%13(C)CO

(Remarquez les '%' devant l'indice des labels de fermeture de cycle supérieur à 9, voir la section "Cycles", plus haut).