Signalisation routière bilingue - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Signalisation routière bilingue ailleurs en Europe

La seule référence à la signalisation et à la toponymie bilingue contenue dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe du 5 novembre 1992 se trouve à l'article 10 (Autorités administratives et services publics), paragraphe 2, lettre g) qui prévoit que les « autorités administratives de l'État dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires (…) les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager (…) l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires ».

Albanie

En Albanie, on retrouve des panneaux de signalisation routière bilingue (albanais/grec) dans la région de Gjirokastre où est présente une communauté minoritaire grecque.

Allemagne

En Allemagne, la signalisation bilingue est utilisée dans certaines régions où existent des langues régionales.

Dans les régions de langue sorabe (aux environs de Cottbus, près de la frontière polonaise), cette signalisation se limite aux panneaux de localisation et aux noms de rue, avec l'emploi de lettrage identique pour les deux langues.

Dans les communes frisonnes (du Saterland, des iles frisonnes orientales et des régions à la frontière du Danemark) cette signalisation se limite aux panneaux de localisation et à la démarcation des limites de centres habités. Ici, la version officielle allemande est de plus grande taille que la version frisonne.

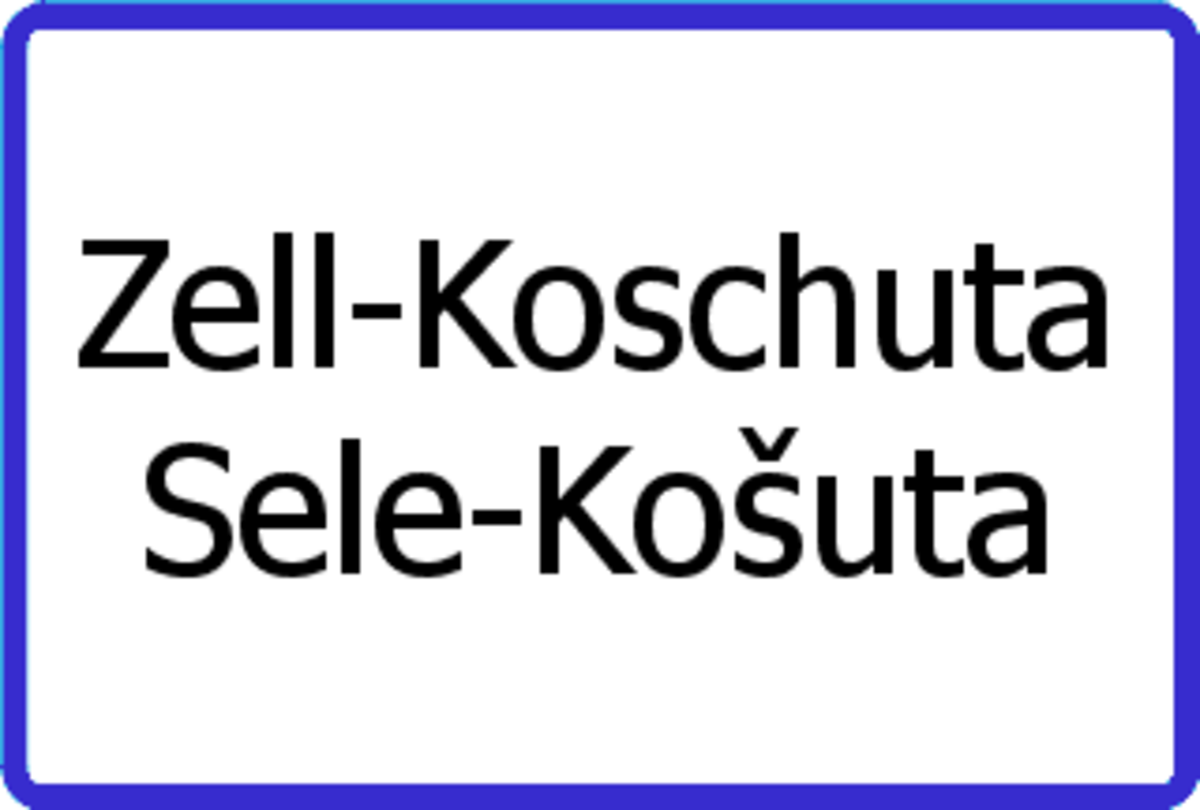

Autriche

En Autriche, la loi sur la protection des minorités prévoit la signalisation bilingue dans les localités où une communauté linguistique représente au moins 10 % de la population. C'est le cas de la région de Klagenfurt (Carinthie), de descendance slovène, en particulier dans les zones rurales, où les toponymes allemands et slovènes possèdent le même statut légal, mais où la signalisation bilingue se limite aux panneaux de localisation (frontières des municipalités et toponymes géographiques). L'existence de ces panneaux a causé plusieurs conflits entre les autorités locales slovènes et les mouvements politiques xénophobes (comme le gouvernement régional de Carinthie dirigé par Jörg Haider, qui s'opposa aux mesures de protection des minorités). Les tribunaux trancheront finalement en déclarant obligatoire le bilinguisme slovène dans la signalisation.

En 2006, dans certaines localités de Carinthie (par exemple à Schwabegg/Žvabek), suite à une initiative symbolique du gouvernement Haider - s'inspirant d'une décision des tribunaux datant de 2001 (qui précise la légalité d'utiliser un panneau complémentaire comme alternative à l'emploi d'un seul panneau entièrement bilingue), on fit retirer les panneaux bilingues déjà installés (où les deux versions étaient de même dimension) pour les remplacer par un grand panneau unilingue allemand, placé au-dessus d'un plus petit panneau affichant le texte slovène (avec lettrage de moindre taille).

Une signalisation routière bilingue est présente dans la région du Burgenland, près de Eisenstadt, à la frontière de la Hongrie. Quelques municipalités (comme Spitzzicken/Hrvatski Cikljin) y utilisent l'allemand et le croate, alors que d'autres (comme Oberwart/Felsőőr) y utilisent l'allemand et le hongrois. Contrairement à la Carinthie, le gouvernement local n'applique pas de politique xénophobe en matière d'affichage.

Bulgarie, Macédoine, Serbie et Monténégro

Dans les pays slaves qui utilisent l'alphabet cyrillique, les indications sur les routes principales sont habituellement transcrites en caractères latins. Quelques panneaux comme celui de « STOP » sont affichés au contraire uniquement en version cyrillique « CTOΠ ».

Au Kosovo les normes Standards for Kosovo de 2004 établissent que la dénomination des institutions et des toponymes dans la signalisation routière doit être affichée dans la double forme albanaise et serbe, transcrite en caractères latins (elle était en serbe et en albanais sous l'administration yougoslave), avec l'ajout (trilingue) de la dénomination de la localité en turc ou en bosniaque (si nécessaire) dans les quelques zones avec une présence significative de chacune de ces populations respectives. Dans diverses communes, on remarque cependant une tendance à afficher soit la version albanaise seulement (comme par exemple dans le cas de Rahovec/Rahoveci qui affiche la double version albanaise en omettant celle de Orahovac en serbe), ou soit la version serbe (par exemple, dans les zones majoritairement serbes, quelques panneaux bilingues ont été remplacés par des versions écrites uniquement en serbe cyrillique).

Au Monténégro, dans les centres habités près de la frontière albanaise, on retrouve des panneaux non-officiels indiquant les noms de rue en serbe (avec l'alphabet latin) et en albanais (par exemple : ulica Majka Tereza/rruga Nëne Terezë).

Chypre

À Chypre (comme en Grèce), la signalisation affichée sur les panneaux d'indication utilise la double transcription en grec et en alphabet latin. Dans les communes où l'on retrouve une minorité turque significative, l'affichage trilingue incluant la version en langue turque est utilisé lorsque la dénomination turque est différente de la transcription latine (par exemple : Πύλα/Pyla/Pile). Dans la République turque de Chypre du Nord, la signalisation routière est habituellement affichée exclusivement en turc.

Croatie

En Croatie, diverses communes de la région d'Istrie sont officiellement bilingues, en particulier les régions côtières et l'arrière-pays rapproché (incluant Pula, Poreč, Rovinj et Umag). La signalisation de localisation, de direction et de noms de rue est normalement affichée en double forme croate et italienne. La responsabilité d'adopter ou non l'affichage bilingue revient à chaque commune. Cette absence de normalisation à l'échelle nationale crée de grandes variations dans l'affichage d'un endroit à l'autre, quelques fois à l'intérieur d'une même commune, avec des résultats qui ne sont pas toujours satisfaisants, tant du point de vue esthétique que pratique.

Comme dans le cas de la Slovénie, les indications en italien dans les communes bilingues du reste de l'Istrie croate sont souvent plus sombres, et parfois incomplètes. Entre autres, l'affichage de direction est exclusivement en croate (sans aucune exception), même là où l'on dirige vers une cité avec un nom italien. À l'extérieur des communes bilingues, l'affichage est exclusivement en croate, même pour les panneaux de direction vers les communes bilingues (par exemple, « Rovinj », plutôt que « Rovinj/Rovigno »). La plupart des micro-toponymes et des informations complémentaires ne sont affichées qu'en croate, surtout dans l'arrière-pays. À Rijeka et en Dalmatie, la signalisation est exclusivement en croate, malgré la présence de minorité italophone.

Espagne

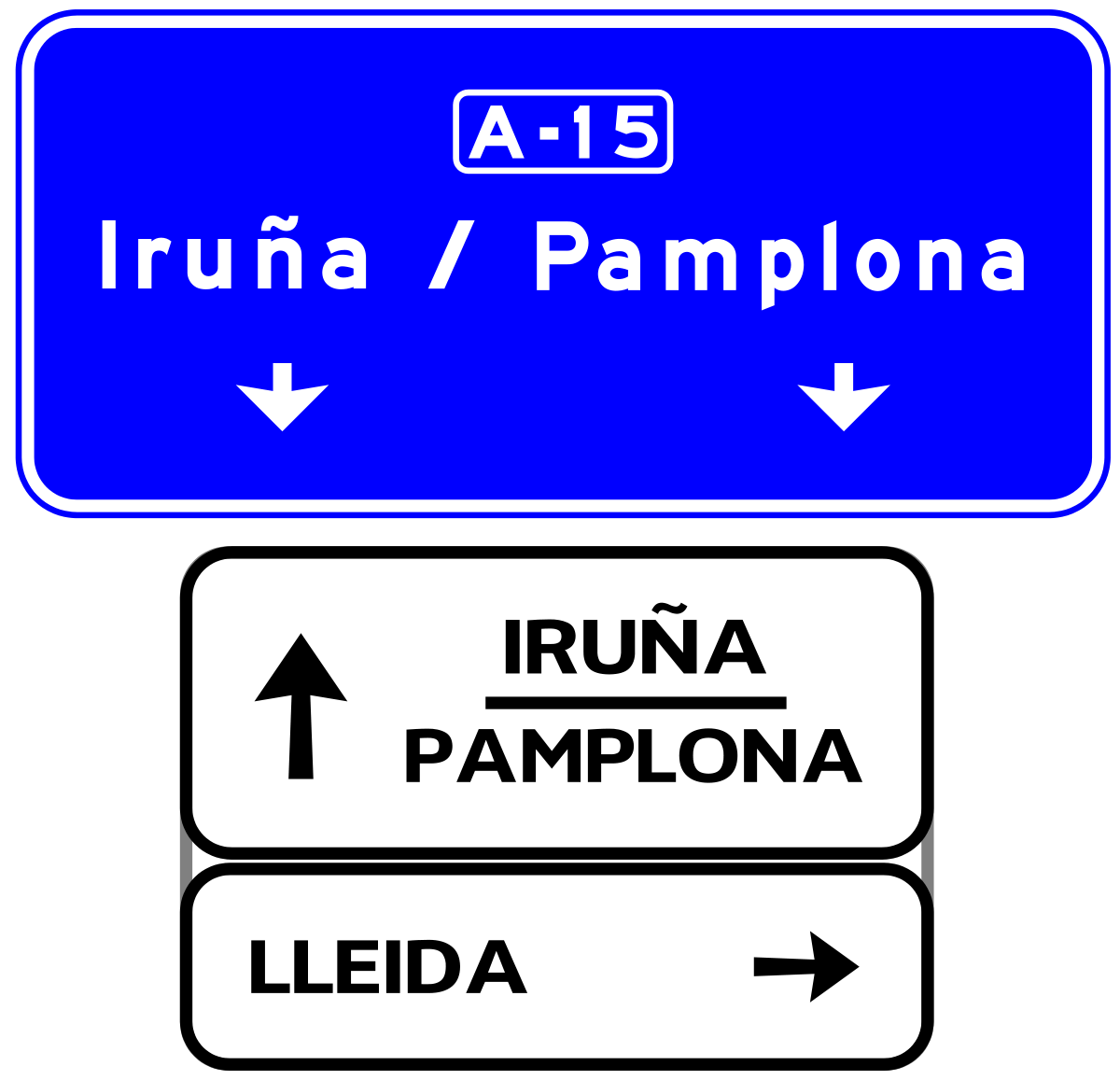

En Espagne, les régions officiellement bilingues sont celles de langue catalane (Catalogne, Communauté valencienne et Îles Baléares), celles de langue basque (Communauté autonome du Pays basque et une partie de la Communauté forale de Navarre) et celle de langue galicienne (Galice). D'après l'article 2.3.5 de la norme 8.1-IC sur la signalisation routière verticale (Instrucción de Carreteras) émanant du Ministère espagnol des transport (Ministerio de Fomento) avec l'ordonnance n.1798 du 28 décembre 1999: Dans les communautés autonomes ayant une langue différente de l'espagnol, les noms propres des centres habités, des provinces et des lieux géographiques doivent être toujours écrits dans la forme officielle du toponyme (dans la langue locale ou dans la forme bilingue). Dans le cas où il n'existe pas de forme officielle du toponyme en langue locale ou que la forme locale officielle diffère beaucoup de celle inscrite sur la Carte officielle des routes (Mapa Oficial de Carreteras), on affichera le toponyme dans la langue régionale, suivi d'une barre oblique « / » et du toponyme en espagnol castillan. Dans le cas d'un texte sur deux lignes, on affichera la version locale en haut et la version en castillan en bas, séparées par une ligne horizontale. Il n'y a pas de différence typographique entre les deux langues. L'utilisation de noms en langue étrangère n'est pas admise. Les noms des pays voisins sont écrits seulement en espagnol castillan, sauf en cas d'accord bilatéral. Les noms communs suivent les mêmes règles que les noms propres, mais lorsque possible, il faut les remplacer par des pictogrammes. Selon l'article 128 du Règlement général de la circulation, approuvé par le décret royal n. 1428 du 21 novembre 2003, les textes complémentaires des panneaux de signalisation doivent être affichés en espagnol castillan et, ensuite dans la langue locale, même si souvent les autres textes explicatifs (sólo bus, desvío provisional, área de servicios) n'apparaissent qu'en castillan.

Catalogne, Communauté valencienne et Îles Baléares

En Catalogne, la toponymie a été entièrement convertie en catalan avec certaines exceptions dans les grandes villes pour lesquelles depuis 1992 seule la toponymie catalane prévaut officiellement (Girona, Lleida, etc.). Donc la signalisation de localisation et de direction n'est pas vraiment bilingue mais est plutôt affichée seulement en catalan.

Dans la Communauté valencienne, la toponymie bilingue espagnole/catalane a été introduite officiellement mais la signalisation de direction affiche majoritairement des textes et des toponymes espagnols. Dans le cas des panneaux bilingues, les deux versions utilisent le même lettrage, avec l'espagnol en haut et le catalan en dessous.

Au sein de la Comarca du Val d'Aran (occitanophone) les toponymes ont affichés en occitan.

Communauté autonome du Pays basque

Dans la Communauté autonome du Pays basque, la signalisation est hétérogène, avec de vieux panneaux de direction monolingue espagnol (et plus rarement en espagnol/basque), ainsi que des nouveaux panneaux bilingues basques/espagnols, et où ceux installés par les autorités locales utilisent des graphiques très différents. Les petites communes ont entretemps converti leurs dénominations en basque (comme l'ont aussi fait les provinces de Bizkaia et Gipuzkoa). La ville principale, pour sa part - tenant compte des problèmes de lisibilité de la toponymie basque - conserve le bilinguisme (dans la forme unique officielle comme pour Vitoria-Gasteiz et Donostia-San Sebastián ou avec la double dénomination officielle dans les deux langues). Malgré cela, les textes complémentaires sont souvent affichés uniquement en espagnol. Durant les dernières années, le gouvernement régional basque a lancé une initiative afin de garantir une plus grande uniformité visuelle et textuelle dans la signalisation bilingue, tant routière que touristique. La norme prévoit : l'utilisation de lettres majuscules pour les noms propres de régions, de districts et de communes ; l'utilisation de lettres minuscules pour les noms communs et les services ; la généralisation des textes bilingues basques (en haut) et espagnols (en dessous) avec la même apparence visuelle pour les deux langues ; l'emploi de symboles et pictogrammes faciles à comprendre dans les cas où une indication est transcrite en basque seulement.

Galice

Depuis 1998 en Galice, la toponymie officielle a été convertie entièrement en galicien (A Coruña, Ourense, etc.). Les indications de direction ne sont donc pas bilingues mais unilingues.

Finlande

En Finlande, environ 6 % de la population parle le suédois. Ce pays possède l'une des législations européennes les plus évoluées en matière linguistique. Les villes de Finlande peuvent être officiellement de langue finnoise, suédoise ou bilingue. Les catégories sont établies de la façon suivante :

- Villes avec une minorité suédoise de moins de 8 % et de moins de 3 000 habitants : Officiellement finnoise.

- Villes avec une minorité suédoise de plus de 8 % ou de plus de 3 000 habitants : Officiellement bilingue.

- Villes avec une minorité finnoise de moins de 8 % et de moins de 3 000 habitants : Officiellement suédoise.

- Villes des l'îles Åland : Par loi, le suédois y est la langue officielle.

Dans les villes classifiées bilingues, principalement dans la région de l'Ostrobotnie et le long de la côte sud-ouest du pays (incluant Helsinki (Helsingfors)), la toponymie officielle est généralement affichée en double forme finnoise/suédoise et toute la signalisation est bilingue (incluant le réseau autoroutier). La langue majoritaire de la commune est inscrite en haut, la langue minoritaire en bas du panneau.

Dans l'archipel des l'îles Åland et dans les municipalités continentales de Korsnäs, Larsmo et Närpes, le suédois est l'unique langue officielle. Elle est donc la seule affichée dans la signalisation.

Au nord de la nation, en Laponie, les indications de localisation sont affichées soit en finnois, soit dans l'une ou l'autre des langues sames parlées dans la région.

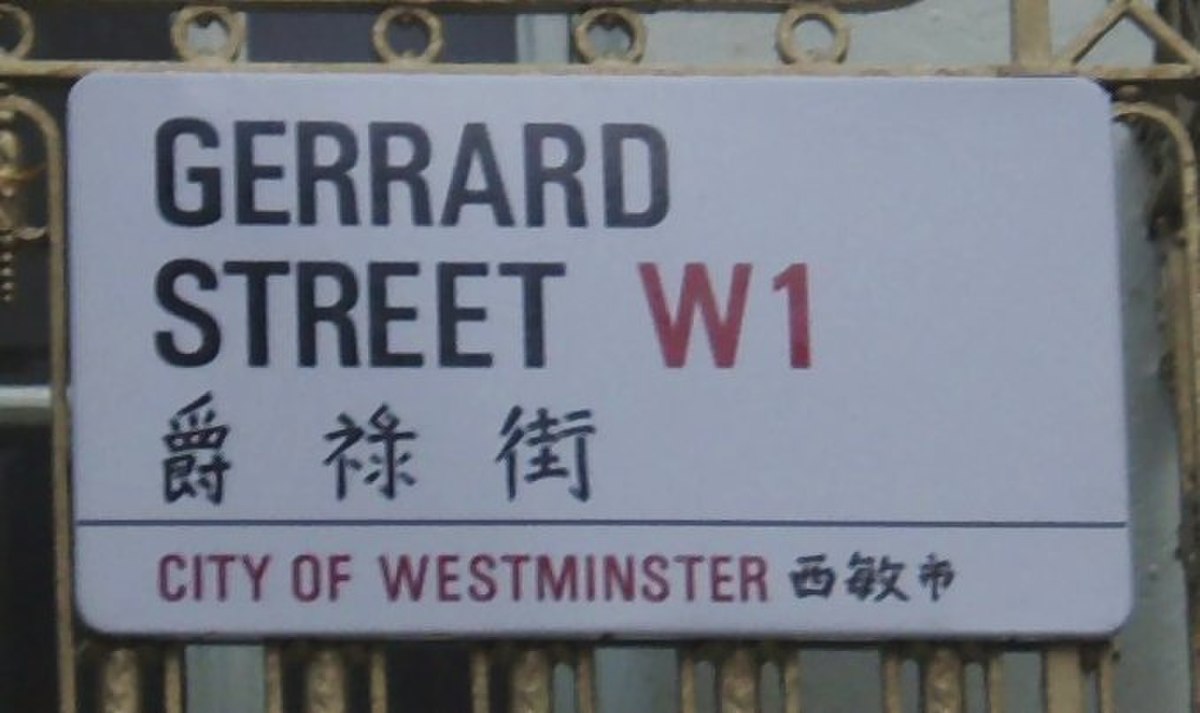

Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, la signalisation bilingue est utilisée au Pays de Galles et dans la partie nord-ouest de l'Écosse. De plus, la ville de Douvres utilise une signalisation bilingue anglais/français et un affichage km/miles le long des itinéraires principaux qui mènent au tunnel sous la Manche. La Grande-Bretagne utilise encore le système de mesure anglo-saxonnes dans la signalisation routière, bien que le système métrique soit désormais officiel.

Écosse

En Écosse, depuis 1997, une loi sur les noms écossais permet aux gouvernements locaux des îles Hébrides et des Highlands d'utiliser les deux langues dans la signalisation. Les informations sont affichées dans la double forme bilingue, gaélique écossais en haut (en vert) et anglais en bas (en noir) avec des lettrages de même dimension.

Pays de Galles

Au Pays de Galles, la signalisation bilingue anglais/gallois est utilisée sur tout le territoire, tant pour la désignation des lieux que pour les informations de direction et dans la signalisation routière horizontale (par exemple : SLOW/ARAF). L'affichage utilise habituellement le même type de caractères pour les deux versions, sans distinction de taille ni de couleur. Diverses informations locales (noms de rue, etc.) ne sont toutefois affichées qu'en anglais. Sur le réseau routier, la priorité donnée à l'une ou l'autre de ces deux langues dépend du choix fait par l'organisme propriétaire de la route. Habituellement dans le sud de la région, les indications sont affichées dans l'ordre anglais/gallois, alors qu'au nord l'ordre gallois/anglais est préféré. Dans diverses municipalités du nord, la toponymie officielle des noms de rue est en gallois seulement.

Îles Anglo-Normandes

À Jersey comme à Guernesey, on trouve de la signalisation bilingue en anglais et français. Le vieux fonds linguistique du normand n'a pas disparu malgré la dominance de la langue anglaise. Jersey et Guernesey accueillent régulièrement la Fête des Rouaisouns.

Jersey

Aux XIXe et XXe siècles, une colonisation importante de Britanniques anglophones a fait de l'anglais la langue la plus parlée des îles, reléguant le jersiais au statut de langue minoritaire. L'anglais est désormais langue officielle, la langue française reste officielle pour certaines cérémonies et la documentation légale (voir Français de Jersey), mais la langue couramment utilisée par une minorité de la population est un dialecte normand : le jersiais. Les États de Jersey ont relancé son apprentissage à l’école.

Guernesey

À Guernesey, le guernesiais, langue normande de Guernesey, est encore parlé par une minorité de la population. La signalisation multilingue, habituellement en anglais et en français, inclut aussi parfois une version en guernesiais. La radio BBC diffuse occasionnellement des émissions en langue guernesiaise, comme lors de la "fête d'la maïr" (littéralement : "la fête de la mer").

Grèce

La Grèce ne possède pas de zone officiellement bilingue mais comme la langue grecque utilise son propre alphabet, les panneaux incluent habituellement une transcription en caractères latins ou en anglais (sur le même panneau sous le texte grec, ou alors sur un deuxième panneau). Afin d'accentuer la différence entre les deux versions, les textes grecs sont normalement en jaune, et les autres sont en blanc. Dans le cas de panneaux sur fond blanc, tous les textes sont en noir. Les informations complémentaires ne sont pas transcrites en alphabet latin. La signalisation dans les régions rurales n'affiche habituellement que la version grecque.

Irlande

République d'Irlande

En Irlande, le bilinguisme irlandais/anglais est officiel sur tout le territoire national, même si la langue locale n'est parlée que dans une zone limitée à la côte ouest de l'île (officiellement nommée Gaeltacht). Les panneaux d'indications sont bilingues dans tous les cas, selon le même format que ceux de la Grande-Bretagne. Les panneaux d'avertissements sont de style américain, en forme de parallélogramme jaune.

Pour permettre de mieux distinguer les deux versions, les indications irlandaises sont toujours inscrites en lettrage italique minuscule en haut du panneau, et les indications anglaises sont en dessous, en lettrage majuscule. Sur les plus vieux panneaux, l'ordre est le même mais la version irlandaise est en caractères celtiques majuscules.

Dans la zone Gaeltacht, depuis 2005 un processus de conversion de la signalisation est en cours pour ne conserver que le texte irlandais.

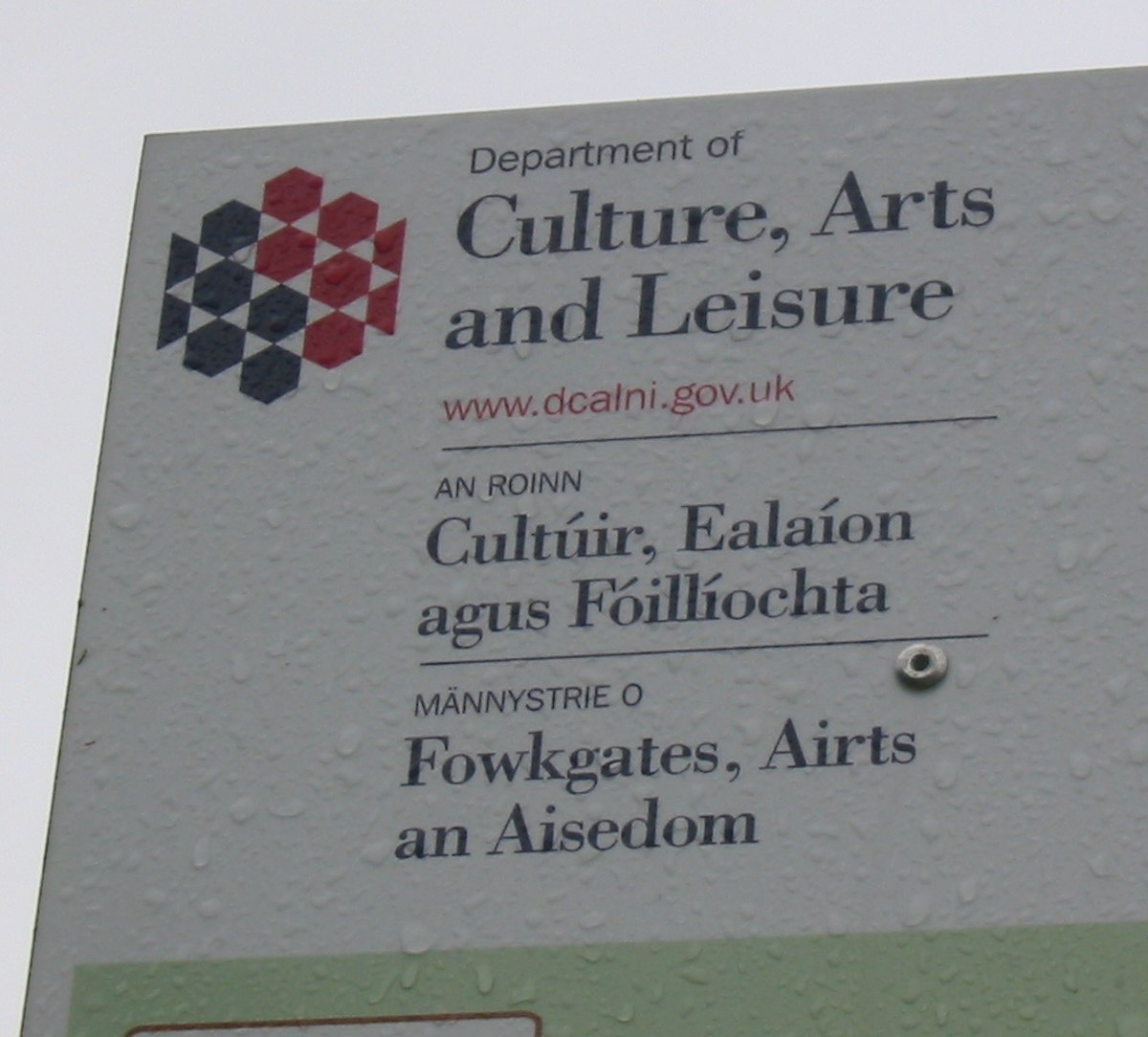

Irlande du Nord

En Irlande du Nord le bilinguisme n'est pas officiel. Deux langues sont reconnues comme langues régionales: l'irlandais et le scots. On trouve de la signalisation bilingue ou trilingue selon les circonstances et la volonté des autorités.

Italie

En Italie, l'article 125 du Règlement de mise en œuvre du code de la route (16 décembre 1992) prévoit la possibilité d'utiliser une signalisation en plus d'une langue dans les zones officiellement bilingues, mais afin de garantir la lisibilité, il est précisé que « aucun panneau ne peut contenir de texte en plus de deux langues ». Dans la signalisation routière verticale, il faut utiliser les panneaux spécialement prévus avec affichage sur plusieurs lignes. La loi numéro 214 du 1er août 2003 intègre au code la route l'article 37 virgule 2-bis, qui donne aux organismes locaux le pouvoir d'utiliser « des panneaux de localisation territoriale aux frontières des communes utilisant la langue régionale, en plus de ceux affichant la dénomination en italien ».

La loi numéro 482 du 15 décembre 1999 (Normes en matière de protection des minorités linguistiques historiques) prévoit des mesures de protection et de valorisation de la « culture des populations albanaises, catalanes, allemandes, grecques, slovènes et croates, ainsi que de celles parlant le français, arpitan, frioulan, ladin, occitan et sarde ». Elle prévoit aussi à l'article 10 que « … en plus des toponymes officiels, les conseils municipaux peuvent adopter des toponymes conformes aux traditions et aux coutumes locales ».

Le règlement d'application afférent (DPR n.345 du 2 mai 2001 (Règlement d'application de la loi du 15 décembre 1999, n. 482) prévoit qu'à l'intérieur des limites territoriales des minorités linguistiques historiques, il est possible d'utiliser des indications bilingues sur les panneaux officiels et dans la signalisation routière, où les textes des deux versions doivent être de la même dimension.

Val d’Aoste

En Vallée d'Aoste, où est en vigueur le bilinguisme italien/français, les toponymes des centres habités sont écrits sur la signalisation de localisation et de destination dans la forme officielle française . Les traductions italiennes des toponymes utilisées pendant la période fasciste ont été abolies après la Seconde Guerre mondiale à l'exception de la ville d'Aoste, qui est la seule à conserver la dénomination bilingue (en italien Aosta). Certains toponymes de lieux naturels sont aussi bilingues (tels que des sommets, des tunnels, des cols) comme par exemple Mont-Blanc/Monte Bianco, Tunnel du Grand-Saint-Bernard/Traforo del Gran San Bernardo, ou Col du Petit-Saint-Bernard/Colle del Piccolo San Bernardo.

La signalisation complémentaire au Val d'Aoste présente une particularité : elle n'est pas harmonisée, parfois on trouve les deux variantes italienne et française, surtout en dehors de la ville d'Aoste, et parfois seulement en italien ou en français. Les rues aostoises présentent toutes une variante double, alors que dans les autres communes on peut trouver soit une version italienne, soit française, rarement bilingue. Les indications et les panneaux sur les routes nationales et régionales sont presque toujours en italien, rarement elles sont bilingues, tandis que le tronçon autoroutier valdôtain, allant de Pont-Saint-Martin à Courmayeur, est parfaitement bilingue.

Dans les communes walser de la haute vallée du Lys, la situation est plus complexe. A Gressoney-La-Trinité et à Gressoney-Saint-Jean, les toponymes (les noms des hameaux, des torrents, aussi bien que les rues des chefs-lieux) ont été récemment mis à jour et affichés seulement en titsch, le patois alémanique local, en remplaçant ainsi les anciens toponymes en langue allemande. Mais les toponymes Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-La-Trinité présentent la seule version française. Les panneaux complémentaires sont trilingues, et présentent les variantes italienne, française et allemande, comme par exemple pour Municipio/Mairie/Gemeindehaus, ou bien Consiglio comunale/Conseil municipal/Gemeinderat. A Issime, la troisième commune walser valdôtaine, la population a toujours parlé français à côté du patois d'origine alémanique, à la différence des deux Gressoney, ou la langue de référence était plutôt l'allemand. Voilà pourquoi les toponymes sont tous présentés dans la double variante français/töitschu (comme pour Riccourt/Rickurt), le patois issimois, mais la variante officielle en dehors du domaine communal est seulement en français.

Piémont

Dans les vallées occitanes du Piémont, protégées par la loi italienne (loi 482/1999), plusieurs municipalités ont installé des panneaux de signalisation en italien et en occitan provencal (Par exemple : Roccaforte Mondovì/Rucafuart, Caraglio/Caralh (prononcé Caraj) et Valdieri/Vaudier), même s'il existe encore des discussions sur la normalisation orthographique des versions locales d'occitan et sur la transcription italianisée des prononciations locales. Sur le territoire, on retrouve occasionnellement des panneaux de direction bilingues.

Vénétie et Lombardie

En Lombardie, Vénétie) et dans les communes piémonataises administrées par la Ligue du Nord, les indications du code de la route ont été interprétées dans leur sens le plus large, et par conséquent les panneaux de localisation incluent la toponymie en langue locale, sur fond marron (comme pour les indications de type touristique, normalisées à l'article 39 du code). Divers exemples sont visibles à Novare (Nuàra), à Busto Arsizio (Büsti Grandi), à Cambiago (Cambiagh), Biassono (Biasòn) et Barlassina (Barlasìna), Bergame (Bèrghem), Capriate San Gervasio (Cavriat San Gervas), Seriate (Seriat), Albano Sant'Alessandro (Albà), Trescore Balneario (Trescùr), Costa Volpino (Costa Ulpì), Nembro (Nèmber) et à Albino (Albì), avec des résultats qui varient beaucoup du point de vue de l'uniformité graphique et orthographique.

L'article 131 du code interdit « d'ajouter au nom de la localité d'autres inscriptions, ni d'ajouter sous le panneau une affiche supplémentaire ». Cette règle est systématiquement ignorée, non seulement pour les toponymes locaux mais aussi pour les autres informations.

Dans la commune de Livigno, zone franche à la frontière de la Suisse, la signalisation routière est entièrement en italien mais les plaques de nom de rue sont officiellement et exclusivement rédigées en dialecte local (une forme de lombard fortement teintée de romanche) : Piazza dal Comun, Via dala Gesa, Via Saròch. Une politique semblable est en vigueur à Venise. La dénomination des noms de ruelles et des places est affichée en vénitien.

Haut-Adige

Dans la province autonome de Bolzano, la signalisation est entièrement bilingue italien/allemand. Le statut constitutionnel de la région prévoit à l'article 11 virgule 2 « l'obligation du bilinguisme sur le territoire de la province » et qu'il n'y ait pas de différence notable entre les deux versions (utilisation du même type de caractères et de la même dimension). L'affichage comprend la double version officielle autant des toponymes sur les panneaux de direction et de localisation que de tous les autres textes complémentaires à la signalisation routière.

Le texte italien, suivi de l'allemand est l'ordre utilisé sur les autoroutes et dans la ville de Bolzano (majoritairement italienne). Sur le reste du territoire (majoritairement allemand), l'ordre inverse (allemand/italien) est normalement utilisé, même sur les routes d'états, celles-ci étant maintenant administrées par les autorités provinciales (l'ordre était auparavant italien/allemand, lorsque sous l'autorité de la société d'état ANAS, chargée de l'administration du réseau routier national italien). L'utilisation de pictogrammes ainsi que la présentation claire et homogène permettent d'afficher le plus d'informations possibles en minimisant la redondance, et en se conformant au code de la route et aux conventions internationales.

Dans les municipalités de langue ladine de la province, la signalisation est trilingue ladin/allemand/italien (malgré les indications du code de la route) tant pour les indications toponymiques que pour celles de localisation et de direction, alors que les textes complémentaires sont bilingues allemand/italien. L'affichage utilise la même présentation que dans le reste de la province. À l'occasion, l'affichage trilingue apparait aussi dans les textes complémentaires.

Trentin

Dans les municipalités ladines de la province autonome de Trente, la signalisation est normalement bilingue italien/ladin, mais seulement pour la toponymie sur les panneaux de localisation et sur ceux de destinations (sur les routes locales). Les textes complémentaires sont habituellement unilingues italiens

Frioul-Vénétie julienne

Dans la région de Frioul-Vénétie julienne, l'usage du frioulan est reconnu officiellement par les normes nationales italiennes (loi 482/1999) et régionales (loi régionale n.15). Cette langue est utilisée dans les indications de localisation de 40 % des municipalités. Sur le réseau routier de la province d'Udine, un projet est en cours afin de convertir les panneaux de signalisation de direction en version bilingue (italien/frioulan). Dans la province de Pordenone, le long de la frontière avec la province d'Udine, plusieurs municipalités ont installé des panneaux de localisation (début/fin de centres habités) bilingues (par exemple : Poffabro/Pofavri dans la commune de Frisanco). Les textes complémentaires sont cependant rédigés en italien seulement.

Toujours en Frioul-Vénétie julienne, dans les provinces de Trieste et de Gorizia, la signalisation visible dans les municipalités bilingues du Carso/Kras affiche la double forme italienne/slovène, étant donné la présence d'une minorité protégée par les accords internationaux (par exemple : Opicina/Opčine).

La signalisation de localisation bilingue italienne/slovène (parfois dans une variante locale) est aussi visible sur les routes locales de la province d'Udine, dans la zone des vallées de Natisone/Nediške doline (aussi nommée Vénétie slovène) dans les municipalités aux environs de San Pietro al Natisone.

Sardaigne

En Sardaigne, l'utilisation de la langue sarde est officiellement reconnue par la loi italienne 482/1999, ainsi que par la loi régionale n. 26 de 1997. Cependant, en l'absence d'une toponymie standardisée et d'un orthographe unifié, aucune initiative n'a encore été prise ni avec l'ANAS (la société nationale italienne de gestion des routes), ni avec les provinces administrant le réseau routier régional. Au niveau administratif local, cependant, de nombreuses municipalités affichent sur leurs routes des panneaux de localisation et de direction bilingue (italien/sarde), mais avec des résultats très variés.

Alghero, en catalan l'Alguer ville d'environ 42 000 habitants, située dans la province de Sassari, fait figure d'îlot linguistique : 60 % de la population parle encore un catalan ancien et quelque peu italianisé, l'alguérois. Cette langue est reconnue comme langue minoritaire, facilitant alors son enseignement et son utilisation dans les documents officiels de la ville. La toponymie du centre historique de la ville est affichée en double forme bilingue (italien/catalan).

À Tempio Pausania/Tempiu et Luogosanto/Locusantu, les panneaux marquant les limites des centres habités incluent une version en langue galluraise, de plus petite taille que la version italienne.

La province de Nuoro, au contraire, installe des panneaux de début et de fin de centres habités ne contenant que la version sarde de la dénomination (en plus de ceux déjà existant en italien), dans une trentaine de municipalités parmi lesquelles Siniscola/Thiniscole, Ottana/Otzana, Posada/Pasada et Loculi/Locula, tel que prescrit par la loi régionale n.26/97.

Autres régions

À Ancône, aux environs du port, la signalisation est bilingue (italien/grec), étant donnés les nombreux échanges avec la Grèce.

En Calabre, dans le pays de Bova Marina, la signalisation est bilingue (italien/grec) et dans certain route en "grecanico" (une espèce de grec parlé par les habitants de la ville).

En Sicile, dans la province de Palerme, on retrouve des panneaux bilingues (italien/albanais) tant à l'intérieur qu'aux environs de la commune Piana degli Albanesi.

Malte

L'île de Malte est officiellement bilingue (anglais/maltais). La signalisation routière est cependant monolingue. Elle utilise l'anglais pour les textes, alors que les toponymes sont affichés dans la dénomination locale maltaise.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, dans la province Frise, la langue frisonne bénéficie d'une protection spéciale. Le nom officiel de la province a été changé pour Provinsje Fryslân en 1997. Plusieurs municipalités ont également changé leur dénomination officielle afin d'utiliser le toponyme en langue locale. La signalisation routière utilisée sur les routes et sur les autoroutes n'est cependant affichée qu'en version néerlandaise, alors que les panneaux signalant les limites des centres habités présentent souvent la double version bilingue.

Depuis quelques ans, on trouve également des panneaux bilinguels à l'entrée de certains centres habités de la province de Limbourg. Son patois, le limbourgeois, est reconnue comme langue régionale depuis 1997. Au centre de la ville de Maastricht, on trouve des panneaux de rue bilinguels.

Pologne

En Pologne, la signalisation bilingue est utilisée dans les zone de langue kachoube, en Poméranie et germanophone en Haute-Silésie. Elle se limite aux indications de localisation et elle n'est appliqué que dans des communes où le groupe minoritaire représente au moins 20 % de la population totale. En Haute-Silésie, 28 communes satisfont ce critère.

République tchèque

En République tchèque, dans la région de Český Těšín, la signalisation routière et la toponymie apparaissent en double forme, utilisant les langues tchèque et polonaise.

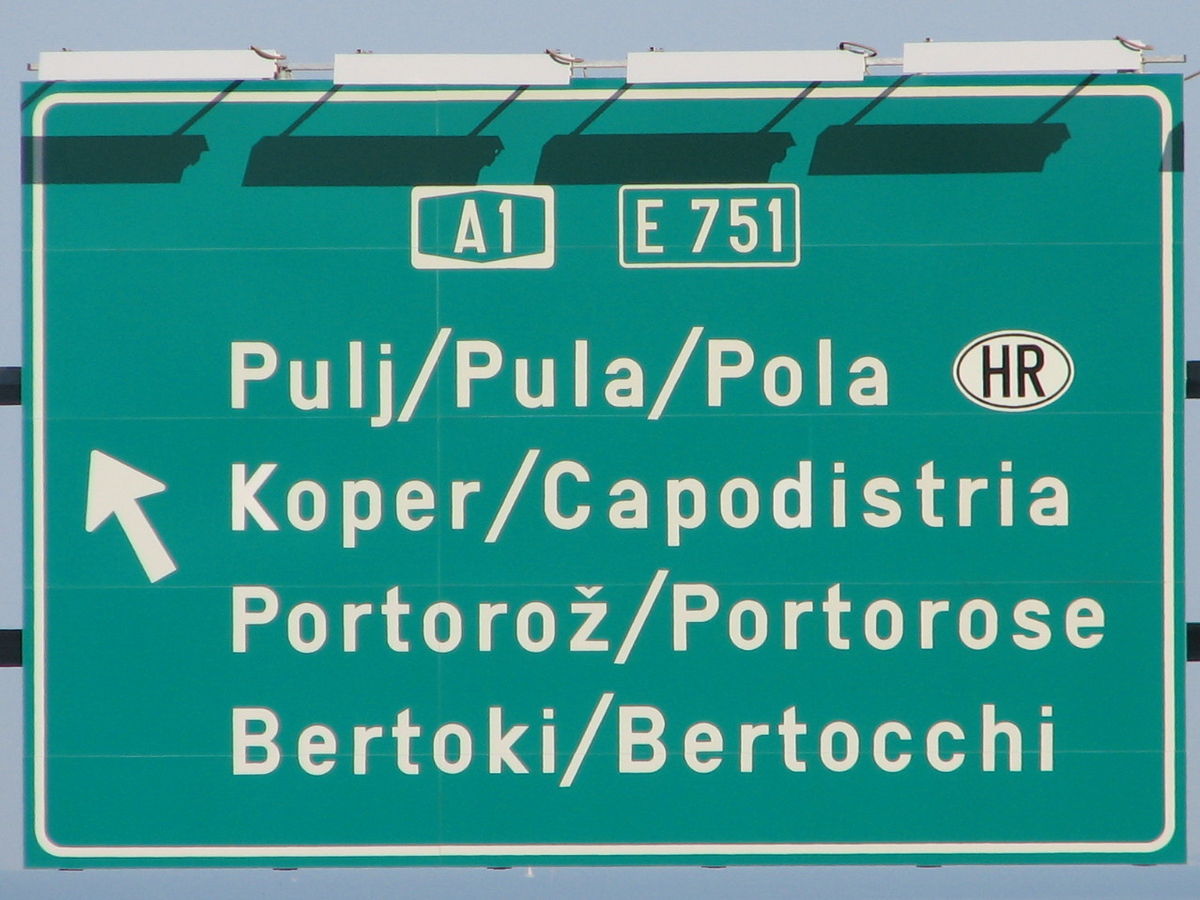

Slovénie

En Slovénie, la zone des côtes de l'Istrie est officiellement bilingue. Presque toute la signalisation de localisation, de direction et de nom de rue, ainsi que les informations complémentaires apparaissent dans la double forme (slovène/italien).

Les textes italiens sont cependant souvent plus petits et moins visibles que ceux en slovène. De plus, les panneaux de directions vers les villes et les pays n'apparaissent qu'en slovène, du moins lorsqu'il ne s'agit pas de municipalités bilingues. Lorsqu'on s'éloigne du littoral de l'Istrie, la signalisation devient exclusivement slovène, même dans le cas de panneaux de direction indiquant des communes à la dénomination officiellement bilingue (par exemple : Koper y serait affichée dans la forme slovène seulement, et non pas la double version Koper/Capodistria).

Une zone bilingue slovène/hongroise est présente dans le district de Lendava/Lendva.

Iran

la langue de l'Iran est le persan et son alphabet est l'arabe, donc l'Iran utilise l'anglais pour les conducteurs étrangers.