Signalisation routière bilingue - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Signalisation routière bilingue dans les pays francophones

Algérie, Maroc et Tunisie

L'Algérie, le Maroc et la Tunisie faisaient partie du second espace colonial français. Bien que la langue officielle soit l'arabe, l'utilisation du français, et le bilinguisme de fait sont donc largement répandus et tolérés. La signalisation des indications et des lieux sur les routes principales et dans les zones touristiques et urbaines adopte le modèle européen et affiche la double forme en arabe et en français. Les toponymes mineurs utilisent habituellement une transcription francisée. Les noms de rues sont également bilingues. Les symboles internationaux qui sont habituellement affichés avec des caractères latins (comme le « STOP » ou le « P ») sont accompagnés de la version en arabe (« قف/STOP »). Les informations complémentaires sont au contraire affichées exclusivement en arabe (قف), en particulier dans les régions intérieures.

Dans ces pays (en particulier en Algérie et au Maroc), la langue berbère est elle aussi largement répandue, et ses locuteurs tentent depuis longtemps d'obtenir une reconnaissance officielle. Parmi les diverses revendications se trouve celle d'une signalisation trilingue qui inclurait le berbère, mais jusqu'à maintenant, les autorités nationales se sont opposées à cette demande.

Uniquement en Kabylie, une région revendicatrice d'Algérie où les Berbères se défendent avec beaucoup de vigueur, plusieurs communes ont pris l'initiative d'utiliser une signalisation trilingue incluant le berbère (écrit en alphabet tifinaghe), ce qui donne à cette langue sans reconnaissance officielle une visibilité de fait.

La situation au Maroc est différente. Au début 2003, l'Institut royal de la culture amazighe décida d'adopter officiellement l'alphabet tifinaghe pour enseigner le berbère à l'école. La municipalité de Nador (dans le Rif majoritairement berbèrophone), décida ensuite, le 29 avril 2003, d'introduire une signalisation locale écrite en berbère rifain (elle aussi avec l'alphabet tifinaghe). Cette politique ne resta en vigueur que durant quelques heures, après quoi le ministre de l'intérieur Mostapha Sahel annula la décision du conseil municipal et donna l'ordre de retirer tous les panneaux berbères visibles dans la cité.

Belgique

En Belgique, la région de Bruxelles est bilingue français-néerlandais. Toute la signalisation locale est affichée dans la double forme linguistique en utilisant un lettrage identique. À l'inverse, la plus grande partie des régions flamande et wallonne sont respectivement de langue néerlandaise et française, et la signalisation y est donc unilingue. Cette situation rend la signalisation difficile pour les directions des villes qui ont des noms différents dans les deux langues, comme Rijsel/Lille ou Bergen/Mons. Dans ces régions, seules les communes à facilités ont une signalisation bilingue. C'est notamment le cas des communes de la Communauté germanophone de Belgique, à la frontière de l'Allemagne, où la langue officielle est l'allemand et où il existe des « facilités » pour les francophones. La signalisation est donc bilingue allemand-français. Dans les communes à facilités de Flandre, la signalisation est bilingue néerlandais-français. Cependant, les autorités flamandes ont décidé en 2006 de retirer tout caractère officiel à la traduction française des noms des localités flamandes, ce qui a pour conséquence de réduire le nombre de panneaux bilingue. (Un panneau situé dans une commune à facilités indiquant par exemple la direction pour Anvers ne doit plus être traduit ; seul Antwerpen sera indiqué.)

Canada

Langues officielles

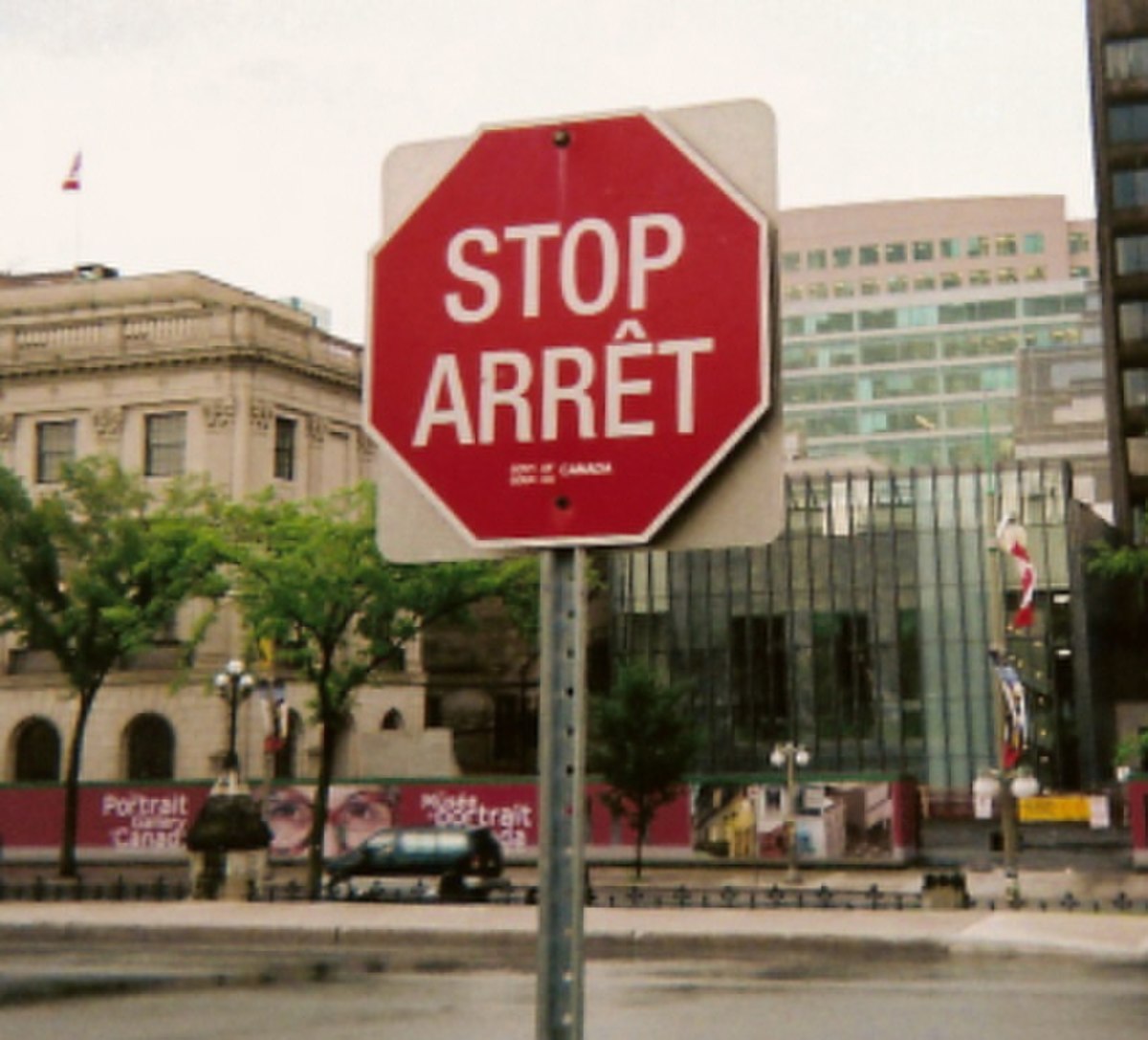

Au Canada, la signalisation bilingue français/anglais est la norme à travers le Nouveau-Brunswick et dans quelques localités d'Ontario et du Manitoba, ainsi qu'à proximité des zones de transition entre majorité linguistique et sur les routes principales à travers la nation, sauf au Québec où tout est uniquement en français. Seule exception au Québec: la partie de l'Autoroute Bonaventure qui est propriété de la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée ainsi que ces deux derniers ponts et leurs approches, ont une signalisation bilingue.

La région de la capitale Ottawa est symboliquement bilingue depuis 2002, tant au niveau des services que de la signalisation urbaine (nom de rue et quelques panneaux routiers) même si l'anglais domine au sein de la population (où il y a environ 32 % de francophone) et même s'il s'agit d'une région historiquement anglophone.

Par contre, la province de Québec est officiellement francophone et sa toponymie n'utilise que le français, même pour les informations complémentaires. Ici, les panneaux STOP deviennent des panneaux ARRÊT, parce que l’emploi de STOP en français, qui date de 1927, y est perçu comme un anglicisme, à l'inverse de l'usage dans les autres pays francophones.

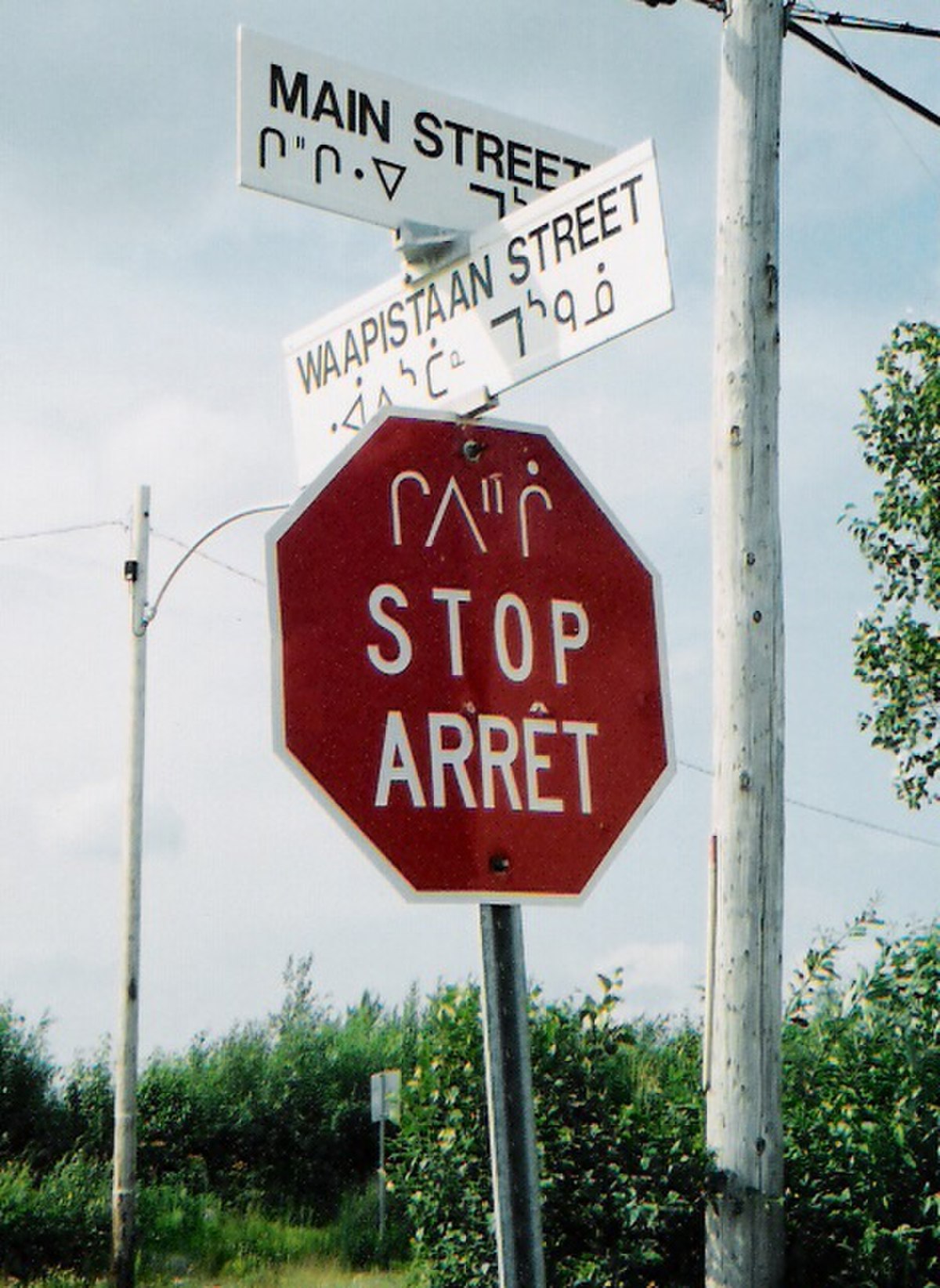

Langues amérindiennes

Dans le territoire du Nunavut, au nord du Canada, la signalisation urbaine dans la capitale Iqaluit est affichée en langue Inuktitut en français et en anglais.

Dans la communauté amérindienne Huron-Wendat, située à proximité de la ville de Québec, les panneaux de signalisation routière bilingue sont affichés en français et en langue wendat, incluant le panneau ARRÊT, qui indique ARRÊT/SETEN.

Dans la communauté amérindienne cri de Mistissini, la signalisation routière est affichée en langue cri, en anglais et en français.

Le long de la baie James, dans le Nord-du-Québec, les panneaux de signalisation routière sont bilingues français / inuit.

France

La signalisation bilingue est utilisée dans certaines régions. Elle se limite à des indications toponymiques de localisation et de direction, et exclut les textes complémentaires qui sont rigoureusement affichés en français seulement. Le texte de la seconde langue est habituellement écrit avec un lettrage de même taille et typographie, mais en italique, afin d'accentuer la différence entre les deux langues et de rendre la signalisation plus lisible.

Alsace

En Alsace, où une partie de la population parle alsacien, les toponymes des petites municipalités sont habituellement d'origine allemande (avec quelques adaptations orthographiques francisées). Le français est toutefois la seule langue officielle, utilisée pour tous les panneaux de signalisation routière. Dans le centre historique de Strasbourg, chaque nom de rue est indiqué dans la double forme française/allemande ou dialectale. Cependant, seul le français est reconnu officiellement. Dans toute la région, de nombreuses villes et villages ont également adopté cette signalétique dont notamment Mulhouse où plus de 106 rues sont bilingues. D'autre part, quelques communes comme Marlenheim ont adopté à l'entrée du village une signalisation routière bilingue.

Aquitaine

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques (dans la région Aquitaine), il est possible de trouver des panneaux de signalisation français/basque sur les routes locales (départementales et communales), ainsi que des doubles panneaux indiquant les frontières des localités (par exemple : Ascain/Azkaine). Le gascon est parlé dans l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (dans laquelle le basque est tout de même beaucoup plus présent). La signalisation routière est donc trilingue à Bayonne (français, basque, gascon).

Bretagne

En Bretagne, la signalisation de localisation et de direction est souvent bilingue avec l'emploi du français et du breton à la fois. Elle a débuté dans le milieu des années 1980 et croit constamment depuis. Elle est particulièrement dense dans les départements de la Bretagne occidentale (Finistère, Morbihan et ouest des Côtes-d'Armor). À l'entrée de centaines de bourgs et de villes, des panneaux d'agglomérations indiquent le nom de la commune dans les deux formes (Par exemple Rennes/Roazhon ou Gwened/Vannes). En localisation, il existe également des panneaux bilingues, comme à la limite des départements, pour les rivières, les cols, etc. Outre les départements, les communes sont de plus en plus nombreuses à installer elles-même une signalisation bilingue directionnelle ou sur des plaques de rue. Citons par exemple : Lorient, Brest, Carhaix-Plouguer, Pluguffan, Quimper, Pontivy, Vannes... ou récemment Redon. La signalisation bilingue français-breton est parfois critiquée localement. Les Bretons d'où qu'ils soient y sont pourtant très largement favorables : 3 personnes interrogées sur 4, selon un sondage publié en 2009. En outre, on peut voir des panneaux monolingues tagués ou masqués sur certaines routes qui témoignent de la revendication d'une frange de la population pour davantage de bilinguisme ; de même des panneaux multilingues peuvent être barrés en signe d'opposition au bilinguisme dans la mesure où celui-ci induit la création de toponymes qui n'ont jamais été utilisés par la population. L'autre langue de Bretagne - le gallo, un dialecte du domaine linguistique français (et non celte) - est pratiquement inexistante dans le domaine de la signalisation, excepté pour une dizaine de panneaux d'entrée de communes, comme à Loudéac/Loudia ou Parcé/Parczae. L'Ofis ar Brezhoneg - Office de la langue bretonne agit à titre de conseiller pour la signalisation bilingue en Bretagne.

Corse

En Corse, cas unique pour la France, la signalisation de lieu et de direction sur la totalité du territoire est entièrement bilingue français/corse (la quasi totalité des toponymes officiels français est en fait en italien, Porto-vecchio, Porti-Vechju en Corse n'est pas traduit par "Port-vieux" alors que l'île Rousse est bien la traduction française de son nom corse "d'Isula Rusa"), incluant les routes nationales (qui sont administrées par la Collectivité territoriale de Corse), et les routes départementales (administrées par le conseil général des deux départements), avec un niveau remarquable d'uniformité : Ajaccio/Aiacciu, Corte/Corti, Porto-Vecchio/Porti-Vechju, Sartene/Sartè, Bonifacio/Bunifaziu. Visuellement, quelques communautés, en particulier dans les zones intérieures de l’île, n'utilisent que des panneaux de direction en langue corse, alors que les anciens panneaux n'affichant que la version française ont été « corrigés » par graffiti. Les noms des rues et les panneaux de services sont par contre exclusivement en français.

Roussillon

Dans le département des Pyrénées-Orientales, dans la région Languedoc-Roussillon, et sous l'impulsion du Conseil Général, une majorité de municipalités a déjà opté pour l'inscription de leurs noms en version originale catalane, sous la traduction française ou de l'autre côté de la chaussée, par des panneaux de types officiels (Baillestavy / Vallestàvia). À Perpignan (Perpinyà), les noms des rues sont en double langue. Dans la majorité des communes, le nom est uniquement en français mais dans un certain nombre ils sont bilingues et dans un certain nombre d'autres, uniquement en catalan. Depuis peu, il est également possible de trouver quelques premiers panneaux français/catalan à caractère informatif (lieux géographiques, historiques, touristiques).

Occitanie

Dans certaines communes de l'Occitanie, on retrouve un affichage bilingue, en français ainsi que dans la variante locale de la langue occitane. Ces panneaux sont présents dans les centres historiques de certaines villes pour indiquer les noms de rue. Quelques fois aussi, ils font référence à l'ancien nom de la rue. Les principales ville occitanes où l'on trouve une signalétique bilingue en centre-ville sont Toulouse, Aix-en-Provence, Nice et Villefranche de Rouergue

La signalisation routière en Occitanie est quasiment uniquement en version française.

De plus en plus de communes occitanes optent pour une signalisation bilingue aux entrées/sorties des communes, comme cela est déjà très répandu en Catalogne nord et en Bretagne, par exemple. Mais cela n'est pas systématisé comme dans certaines autres régions et la signalisation bilingue occitane revêt de nombreuses formes, ce qui floute un peu la démarche auprès du grand public. Des associations, notamment l'Institut d'études occitanes, travaillent chaque jour auprès des élus locaux pour généraliser et homogénéiser cet affichage bilingue pour chacune des communes concernées. Le but étant de rappeler que le Français n'est pas la langue originelle dans ces régions. L'histoire est parfois vite oubliée.

Départements d'Outre Mer

Les panneaux de signalisation sont en français et en créole local.

Suisse

La Suisse est officiellement quadrilingue (allemand, français, italien et romanche) et quelques régions de transitions sont bilingues (français/allemand). La signalisation routière est normalement affichée dans la langue majoritaire de la communauté locale, mais elle devient bilingue là où la minorité linguistique représente au moins 30 % de la population. Dans la zone romanche du Canton des Grisons, les indications routières complémentaires sont habituellement affichées en allemand (à l'exclusion des panneaux de limite de vitesse, qui affichent aussi le texte romanche Limita generala) alors que les indications micro-toponymiques sont souvent en romanche ou en italien (et les dénominations des grandes villes sont en allemand).